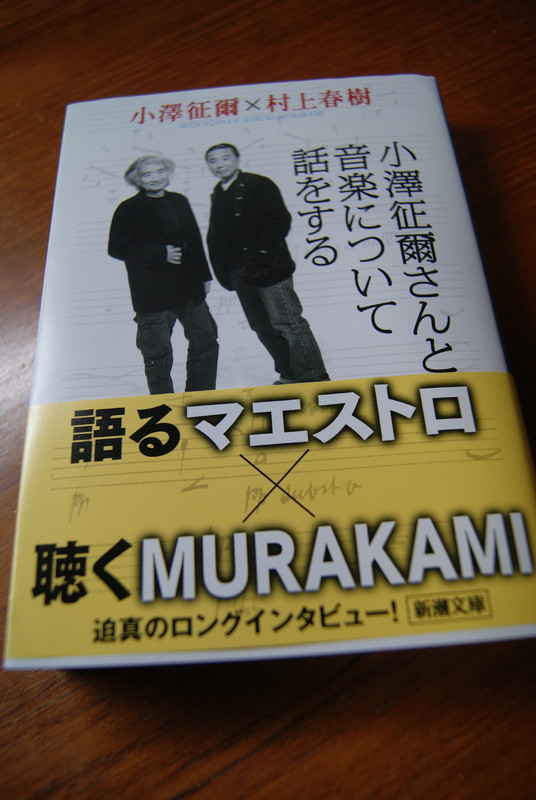

小澤征爾さんと音楽について話をする (2024/3/16)

文字数 1,652文字

平成26年(2014年)7月1日 発行

著者:小澤征爾、村上春樹

新潮文庫

近年は村上主義を自認している、村上さん自身の要請もあって。

表層的(と言い切ると失礼かもしれないが)なハルキストと違って、己の生きざまに確固たる指針を持つことが村上主義の原則であり具体的には不正義に抵抗することがその原点だと心得て生きている。

村上主義者ではあるが、彼の書物すべてを読んでいるわけではないものの長編小説はすべて、興味のあるノンフィクションも好みに合わせ選んで読んできた。

本作のような対談集は「村上春樹、河合隼雄に会いにいく(1996)」を一度経験しているが、それ以来の特別な経験となったのは、ご想像のとおり2月に小澤さんが亡くなったからであり、

その追悼の意味からも、また村上主義の確認という視点からも本作をスキップできないと判断した次第だ。

小澤さん、村上さんお二人とはハワイでお目にかかったという不思議な邂逅もある。

村上さんがホノルルトライアスロン参加の折、同じスタートウェイブだったため緊張の時間帯にもかかわらず勝手に話を仕掛けた、村上さんも迷惑だったに違いないが、その後もときおりワイキキではお目にかかった。

小澤さんはワイキキのど真ん中ですれ違っただけだったが、文字通り擦れ合いながら行き交った。

さて、本作のお話をしなければいけないだろう。

本の帯のコピーに「語るマエストロ、聴くMURAKAMI」となっているとおり、2011年11月から2012年7月まで東京、ホノルル、スイスで村上さんが小澤さんにインタビューする形式で記録されたものをお二人が確認した上の対談集である。

しかしながら村上さんが饒舌で、小澤さんが言葉少ないことはどう見ても覆すことはできないくらい、その対比は明らかだったし、そこが本書の読みどころのひとつになっている。

というのも、村上さんは言葉(文字)に生きる人である一方、小澤さんは音に命を吹き込む人というわかりやすい対比構成になっているからだが、思いがけないところで小澤さんが躊躇なく大胆な発言をポロリと繰り返すので、対談を飛ばし読みすることはできない。

音楽、特にクラシックには教養のない自分としてはお二人の対談内容を正しく読み取ることすら怪しいのだが、それでも心に響くエピソードがあり、そこに感じ入る自分を発見して驚くことがしばしばあった。

例えれば冒頭からブラームス、ベートーヴェンのコンチェルトにおける楽器の細やかな使い方とか、指揮者とソリストの主導権争いなど、小澤さんでなければ知りえない秘密の話が当事者のお話として飛び出してくる。

フィクションの世界でも、音(クラシック音楽)を文字で表現する荒業はあまりお目にかかることはない・・・恩田陸さんの「蜜蜂と遠雷(2016)」はそれに挑戦し成功したまれなケースだと思っていたが、本書はそのフィクションヴァージョンであることに気づき興奮してくる。

演奏家、指揮者の逸話、演奏会の秘話は数限りなく、その原点として偉大なる作曲家への惜しみない尊敬の念が対談からひしひしと感じ取ることができる。

とは言え、マエストロ小澤の出世ストーリーも、これまた興味深かった。

たとえばニューヨークフィルのレニー・バーンスタインに可愛がられたこと、初めての指揮はレニーのアンコールの代役だったことなどを村上さんが上手に引き出す。

音楽に関してはマニア以上の経験と情熱を持つ村上春樹の独壇場だった。

正直な感想を述べれば、聴いたことの無い楽曲、演奏者、指揮者の話題を文字で追いかけるのは辛いものがある。

しかし、音楽に関する対談の後、巻末に特別なショートストーリーが用意されていた、まるでぼくのようなクラシック音痴の読者向けのように。

大西順子さんの引退ステージ(厚木市)から始まり、2013年サイトウ・キネン・フェスティバルでの「ラプソディインブルー」共演までの感動のノンフィクション、まるで仕込まれた小説のような結末に心を奪われた。

これだから村上主義を止められないのだろう、きっと。