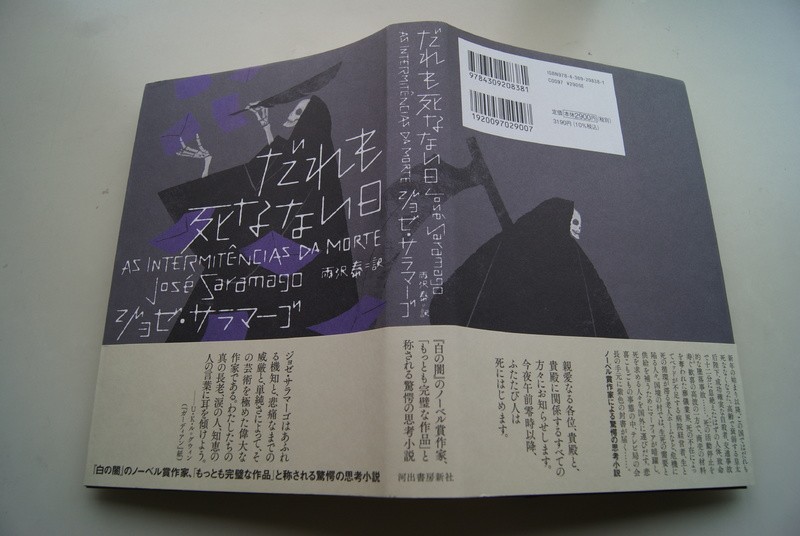

だれも死なない日 (2021/10/31)

文字数 1,281文字

2021年9月20日 初版印刷 9月30日初版発行

著者:ジョゼ・サラマーゴ 訳:雨沢泰

河出書房新社

ジョゼ・サラマーゴ、ポルトガルはじめてのノーベル賞作家(1992年受賞)。

著者とは初めてのお付き合いとなった、海外のノーベル賞作家とのご縁はなかったし、この年で世界のトップ作品に挑むのも面倒だな・・と思っていたところ、本書のタイトルと概要に触れて大きなる興味を掻き立てられてしまった。

その大筋とは・・・

ヨーロッパにある小さな国(1000万の人口というから、ポルトガルを想定している)で、1月1日をもって人が誰も死ななくなった。不死になったとはいえ、今まで通りに死に至る病や事故で死にそうになるのだが、人が死なない現象が起きた。

数日間は「誰も死なない」恩恵に人々は驚喜したが、すぐに大きな問題を抱えてしまったことに気づく。

端的には、葬儀屋が倒産しそうになった、病院や老人施設に人が溢れてきた、保険会社の死亡保険が売れなくなった、精神的基盤であったキリスト教の教えが虚構になった、天国も煉獄も地獄も無くなったのだから。

そして、闇の世界が死なない人々を隣国に移動するビジネスを始める、国外ではまだ「死」は機能していたから。政府は国王の暗黙の了解の元、隣国からの非難を顧みず非合法な行為を援助せざるを得なくなった。

そして、これまた突然に「死」が戻ってきた、24時間後に再開するというメッセージを送ってきただけで。

ここから緊迫の混乱収拾策が練られるが、政府も国民ももう一度「死」を受け容れる、どちらかというと喜んで。

ここまでだと「死」をモチーフにした社会風刺であり、今まさに僕らが経験したコロナパンデミックの中で「死」の選択があったことを苦々しく心に刻み直すことにもなる、無論僕は「死」を肯定も否定もしない、ただ「死」を軽視した治世者を悔しく思うだけではあるが。

これまでの展開は帯に記されている宣伝コピー

《驚愕の思考小説》

なのだろう、僕も読み進むにつれ困難になってくる著者からの問いかけに、本書を暫し手元において悩むのであった、おのれの死生観はいかばかりのものか? と。

ところが本書はここで終わりになるわけではない、今まで超自然存在であった「死(モルト)」が現実世界に入り込んでくる。

「死」の統括者である自分の我儘を深く反省し、今後は死の一週間前に人間に通知をすることにした、不思議な紫の封書で。

その一週間で人間は死への準備を滞りなくできるでしょう(モルトは女性)・・という優しい想いやりだった。当然のことながら人間界はパニックに陥る、紫の手紙が届くことを恐れながら生活することになる。

「死」がかように何時訪れるかわからないものであり、何時訪れてもおかしくないことを知りつつも、だから死を無視するように生きていくことができる、

そんな現実を僕はもう一度思い出すことになる。

物語りは、実はまだ終わらない。

最後の最後に、美しいラブストーリーが待っていた。

ラブストーリーには思考はいらない、想いだけでいい。

思い切り著者に弄ばれたような気分で本書を読み終えた、大きな満足とともに。

著者:ジョゼ・サラマーゴ 訳:雨沢泰

河出書房新社

ジョゼ・サラマーゴ、ポルトガルはじめてのノーベル賞作家(1992年受賞)。

著者とは初めてのお付き合いとなった、海外のノーベル賞作家とのご縁はなかったし、この年で世界のトップ作品に挑むのも面倒だな・・と思っていたところ、本書のタイトルと概要に触れて大きなる興味を掻き立てられてしまった。

その大筋とは・・・

ヨーロッパにある小さな国(1000万の人口というから、ポルトガルを想定している)で、1月1日をもって人が誰も死ななくなった。不死になったとはいえ、今まで通りに死に至る病や事故で死にそうになるのだが、人が死なない現象が起きた。

数日間は「誰も死なない」恩恵に人々は驚喜したが、すぐに大きな問題を抱えてしまったことに気づく。

端的には、葬儀屋が倒産しそうになった、病院や老人施設に人が溢れてきた、保険会社の死亡保険が売れなくなった、精神的基盤であったキリスト教の教えが虚構になった、天国も煉獄も地獄も無くなったのだから。

そして、闇の世界が死なない人々を隣国に移動するビジネスを始める、国外ではまだ「死」は機能していたから。政府は国王の暗黙の了解の元、隣国からの非難を顧みず非合法な行為を援助せざるを得なくなった。

そして、これまた突然に「死」が戻ってきた、24時間後に再開するというメッセージを送ってきただけで。

ここから緊迫の混乱収拾策が練られるが、政府も国民ももう一度「死」を受け容れる、どちらかというと喜んで。

ここまでだと「死」をモチーフにした社会風刺であり、今まさに僕らが経験したコロナパンデミックの中で「死」の選択があったことを苦々しく心に刻み直すことにもなる、無論僕は「死」を肯定も否定もしない、ただ「死」を軽視した治世者を悔しく思うだけではあるが。

これまでの展開は帯に記されている宣伝コピー

《驚愕の思考小説》

なのだろう、僕も読み進むにつれ困難になってくる著者からの問いかけに、本書を暫し手元において悩むのであった、おのれの死生観はいかばかりのものか? と。

ところが本書はここで終わりになるわけではない、今まで超自然存在であった「死(モルト)」が現実世界に入り込んでくる。

「死」の統括者である自分の我儘を深く反省し、今後は死の一週間前に人間に通知をすることにした、不思議な紫の封書で。

その一週間で人間は死への準備を滞りなくできるでしょう(モルトは女性)・・という優しい想いやりだった。当然のことながら人間界はパニックに陥る、紫の手紙が届くことを恐れながら生活することになる。

「死」がかように何時訪れるかわからないものであり、何時訪れてもおかしくないことを知りつつも、だから死を無視するように生きていくことができる、

そんな現実を僕はもう一度思い出すことになる。

物語りは、実はまだ終わらない。

最後の最後に、美しいラブストーリーが待っていた。

ラブストーリーには思考はいらない、想いだけでいい。

思い切り著者に弄ばれたような気分で本書を読み終えた、大きな満足とともに。