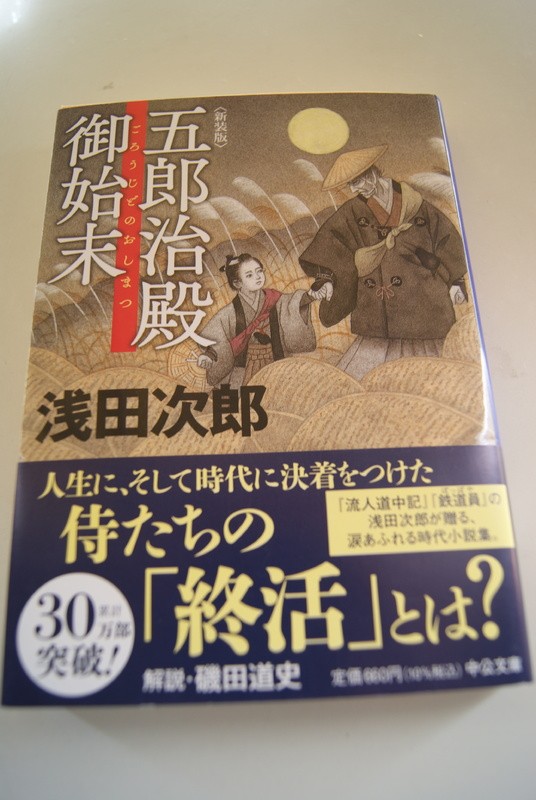

五郎治殿御始末 (2021/8/26)

文字数 1,050文字

2021年4月25日 初版発行

著者:浅田次郎

中公文庫

浅田次郎さんのお得意・・というよりも こだわりの江戸幕府末期から明治維新にかけての侍の生き様を描いた短編集、本テーマを著者は飽きずに書き続けるけれど、僕も飽きずに読ませていただいている。

各短編に注がれた著者の熱い想いに今回もじっくりと出逢うことができた、僕が総括するのも烏滸がましいが各篇を簡単にご紹介する:

■ 「椿寺まで」

武士を捨てて商人になった大店の主人が浮かべたという「血の涙」に隠された秘話。

■ 「函館証文」

一千両にて命乞いした侍たちの本音、戊辰戦争に隠されたコメディタッチの教訓。

■「西を向く侍」

幕府天文方の異才と言われた武士が明治維新の中で、太陽暦に折り合いをつける。

■「遠い砲音」

齢四十を過ぎた老役・・・である砲兵隊中尉がどうしても馴染むことができない西洋時間。

■柘榴坂の仇討

井伊直弼暗殺の際、警護できなかった彦根藩武士が13年間敵の水戸藩士を追い求め、柘榴坂で対決する。

■「五郎治殿御始末」

桑名藩最後の藩士である祖父の思い出を語る、明治初年生まれの(おそらく著者の)曽祖父。

表題作「五郎治殿御始末」の中で語られている下記の部分が印象に残った、敢えて引用しておく:

―引用―

武家の道徳の第一は、おのれを語らざることであった。軍人であり、行政官でもあった彼らは、無私無欲であることを士道の第一と心得ていた。翻せば、それは自己の存在そのものに対する懐疑である。無私である私の存在に懐疑し続けるもの、それが武士であった。

武士道は死ぬことと見つけたりとする葉隠れの精神は、実はこの自己不在の懐疑についての端的な解説なのだが、あまりにも単純かつ象徴的すぎて、後世に誤解をもたらした。

社会を庇護する軍人も、社会を造り斉える施政者も、無私無欲でなければならぬのは当然の理である。神になりかわってそれらの尊い務めをなす者は、おのれの身命を惜しんではならぬということこそ、すなわち武士道であった。

人類が共存する社会の構成において、この思想は決して欧米の理念と対立するものではない。もし私が敬愛する明治という時代に、歴史上の大きな謬りを見出すとするなら、それは和洋の精神、新旧の理念を、ことごとく対立するものとして捉えた点であろう。

社会科学の進歩とともに、人類もまたたゆみない進化を遂げると考えるのは、大いなる誤解である。例えば時代とともに衰弱する芸術の有り様は、明快にその事実を証明する。近代日本の悲劇は、近代日本人の驕りそのものであった。

―引用終わり―

著者:浅田次郎

中公文庫

浅田次郎さんのお得意・・というよりも こだわりの江戸幕府末期から明治維新にかけての侍の生き様を描いた短編集、本テーマを著者は飽きずに書き続けるけれど、僕も飽きずに読ませていただいている。

各短編に注がれた著者の熱い想いに今回もじっくりと出逢うことができた、僕が総括するのも烏滸がましいが各篇を簡単にご紹介する:

■ 「椿寺まで」

武士を捨てて商人になった大店の主人が浮かべたという「血の涙」に隠された秘話。

■ 「函館証文」

一千両にて命乞いした侍たちの本音、戊辰戦争に隠されたコメディタッチの教訓。

■「西を向く侍」

幕府天文方の異才と言われた武士が明治維新の中で、太陽暦に折り合いをつける。

■「遠い砲音」

齢四十を過ぎた老役・・・である砲兵隊中尉がどうしても馴染むことができない西洋時間。

■柘榴坂の仇討

井伊直弼暗殺の際、警護できなかった彦根藩武士が13年間敵の水戸藩士を追い求め、柘榴坂で対決する。

■「五郎治殿御始末」

桑名藩最後の藩士である祖父の思い出を語る、明治初年生まれの(おそらく著者の)曽祖父。

表題作「五郎治殿御始末」の中で語られている下記の部分が印象に残った、敢えて引用しておく:

―引用―

武家の道徳の第一は、おのれを語らざることであった。軍人であり、行政官でもあった彼らは、無私無欲であることを士道の第一と心得ていた。翻せば、それは自己の存在そのものに対する懐疑である。無私である私の存在に懐疑し続けるもの、それが武士であった。

武士道は死ぬことと見つけたりとする葉隠れの精神は、実はこの自己不在の懐疑についての端的な解説なのだが、あまりにも単純かつ象徴的すぎて、後世に誤解をもたらした。

社会を庇護する軍人も、社会を造り斉える施政者も、無私無欲でなければならぬのは当然の理である。神になりかわってそれらの尊い務めをなす者は、おのれの身命を惜しんではならぬということこそ、すなわち武士道であった。

人類が共存する社会の構成において、この思想は決して欧米の理念と対立するものではない。もし私が敬愛する明治という時代に、歴史上の大きな謬りを見出すとするなら、それは和洋の精神、新旧の理念を、ことごとく対立するものとして捉えた点であろう。

社会科学の進歩とともに、人類もまたたゆみない進化を遂げると考えるのは、大いなる誤解である。例えば時代とともに衰弱する芸術の有り様は、明快にその事実を証明する。近代日本の悲劇は、近代日本人の驕りそのものであった。

―引用終わり―