34.《 歌詠み始めの日 》 2022/8/31

文字数 2,544文字

2月に98歳で亡くなった父の遺品整理がそろそろ終わりに近づいてきた。

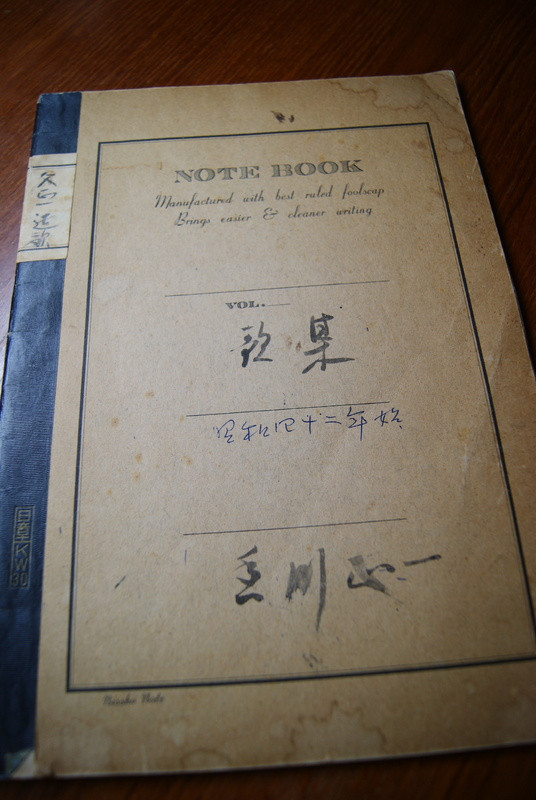

最終段階で手を付けたのが父が保管していた祖父母関連の資料、古い写真がその多くだが一冊のノートブックが目にとまった。

タイトルは単純に「歌集」とある、「昭和四十二年始」というサブタイトルとともに祖父の名前が表紙に書き記されている。

祖父 香川正一は小説【昭和九十五年】のモデルとして僕の勝手な創作に付き合わせてしまったが、満州国での終戦から帰国までの実態が今に至って謎に包まれている。

本人が周りの者に、長男である父にも何も語らなかったことや、生まれ故郷の村で隠遁生活をしていたことや、大河内一雄氏のノンフィクション「国策会社東洋拓殖の終焉(1991)」の記述では祖父は自死していたことになっていることから、よほどの苦難・悲惨を経験してきたと同時に何か隠された秘密があるに違いないと想像できるが、祖父本人の証言が一切ない状態だったので、僕は仕方なく小説の形で祖父の終戦秘話を完結させた次第だった。

そして、本人経歴書以外初めて祖父自筆の書き物が見つかった、これが本エピソードテーマの「歌集」である。

昭和四十二年(1967年)は明治24年(1891年)生まれの祖父が喜寿(77歳)の年に当たる、短歌を詠み始めるにはきっかけとしては、いささか遅いような気もする。

自ら喜寿を祝いながら、短歌を始める決意が記されていた。

老い病みて何も為し得ぬ徒然に歳(トシ)七十七で短歌(ウタ)詠み始む

遺すものなにもなければせめてにて老いて始し歌詠み置かむ

なほ更に健やかにおはせやがてには玄孫加へ白寿祝はむ

香川県綾歌郡に生まれ、父親を早くに無くし母に育てられた、歌集には「父親」を思う歌が多い。

われ五才父逝きしかば面影もまつはる記憶さだかにあらず

窓寄の炬燵に坐して盃ふくむ小柄な人よ父にてありしか

粉雪の母の黒衣にかしれるを確(シカ)と覚ゆる父葬(トムライ)の日か

後家育(ゴケソダチ)とさげすまれず良い子たれ日課のごとく母は訓(オシ)へり

丸亀中学(旧制)、岡山の第六高等学校を経て、東京帝国大学法学部を卒業したのは大正8年(1919年)、25歳の時だった。

幼いころの目の病気で弱視になりその後の勉学に苦労した様子がしのばれる。

生後われ目を病(ワズラ)ひて一年徐母に背負われ醫者通ひせりと

専門醫は治療が因(モト)の弱視故手当術(スベ)なしと母を嘆かせる

英独の辞書引く度に細活字と弱き視力を恨みけるかな

弱視故われ幾度の試験にもカンニングのスリル露更知らず

卒業後入社した東洋拓殖株式会社は大日本帝国植民地政策を担う国策会社だった、そこに夢と野望を抱いた青年の一人が祖父だった。そんな思いは敗戦で打ち砕かれた。

老残のわれ若き日の華やかなりし活動が他人事(ヒトゴト)の様思い見るかな

今更に生き永らへて何の夢何の望みぞわれにあるべき

北満にいだきし夢は大きくて在外資産無限大なり

家庭(イエ)も忘れ只一途に出世をと仕事の鬼となりたるも夢

短歌を詠み始め、四季折々の想いを歌ったのはのは香川県三本松(現在の東さぬき市)、警察官舎に祖父母は単身赴任の父と同居していた。

さんさんと冬の暖日(ヌクヒ)を背に浴びて歌詠みすれば病(ヤマイ)も忘れむ

野焼跡土堤の黒土ほじ上げて土筆春待ち侘びて頭(アタマ)もたげり

施餓鬼する心なき身も彼岸会を今年も迎え春は来にけり

見上ぐれば阿讃の山並み山襞悉皆白銀に輝けり

掛茶屋のよしづの荒きなわ目から花びらまい来て茶碗に浮けし

茜雲海の青に照り映えて瀬戸の島山うす紫に黄昏て行く

俄雨の中をバス走り終点に着けば雨具持つ人ユッタリと持たぬ人ためらいつつ降りていく

操山の麗ある羅漢寺に立ち並ぶ楼塔の間をくぐり抜け十五夜の月よろけ出てたり西方にいざりつく夜半には 島城の天守閣の上空を條々彷徨す

連絡船から降り来る人ら装(ヨソオイ)様々あれど一様に故郷の土踏む足軽やかにしばし右顧左眄やがてにこやかに軽くうなづいて人並みの中に消え去りぬ

石狩の曠野に育ち太りたる蝦夷松一幹(モト)移し植えその下に石狩川の水際に拾いし石を据えたるに狭庭の風情一際映えたり

77歳から始めた短歌詠み、どうしても「老い」の想いが多く詠まれている。

わが影のわびしさにふと気づき肩張り歩めど十歩とつづかず

幾ばくの余生ありやと思ひつつ雲の去来を静かに見つむ

もうろくはいとしきものよ過ぎし日の哀歓の情うすれ消え行く

冬去れば早も猛暑をわずらいつ力かぎりに尚も生きなむ

老いくれば愛憎の執念うすらぎて日々好日を希ふのみなり

マスコミに新語横文字多くなり読み解き辛く老いてわびしき

あこがれの山に来て山に親しめず海に行き海に馴染まず頑なな心悲しけり

親しかった友の訃報に接したとき詠んだ歌

巧まざる皮肉、毒舌、おとぼけが君の美徳とそぞろ懐かし

足もとに這いよる蟹のとぼけたるなぜかそこに君が偲ばる

碁に賭けて焼芋買いに京の夜の底冷えの路地なつかしきかな

土器川の雑木林を逍遙ひつ果てなき夢を語り合いしか

干物焼く煙の中に胡座して盃持つ手つきいともよろしき

歌集に遺された歌は67作、短歌を詠み始めてわずか一年後に祖父は脳溢血で半身不随の身となり、その後歌の記録はない。小さい時から疎遠だった、というか無口を装っていた祖父が残した生々しい感情をこの67作が饒舌に語っている。

ユーモアと皮肉な語り口は、父を経て僕にしっかりと伝えられていることが分かった。

満州国に大きな夢を見た青年、そして挫折、その細かなところはいまだに謎のままであるが、

老いた祖父が詠んだ短歌から少なくとも人間らしい愛と哀しみを受け取った。

これでもう十分だと思える、祖父を想う 「今日である」。