青い挑発

文字数 4,117文字

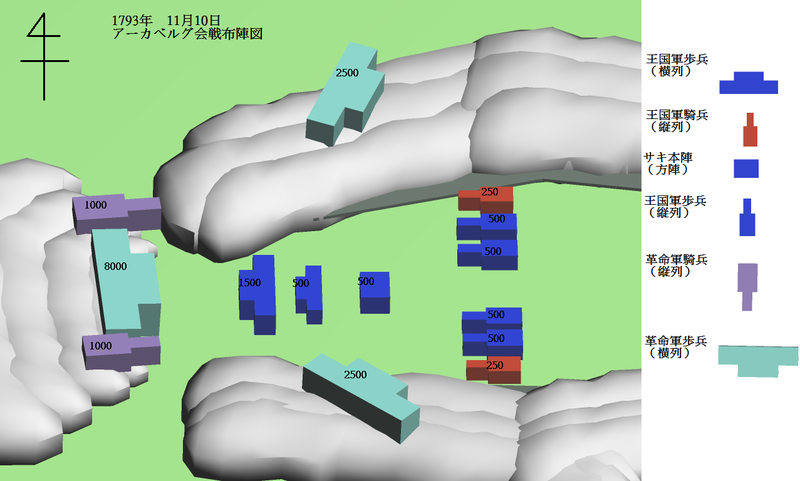

グロチウス率いる共和国軍一個師団が、アーカベルグ盆地を見下ろす丘陵に布陣を終えたのは、十一月十日昼過ぎのことだった。 眼下に望むは、およそ五千の王国軍。見晴らしのいい地点に本陣を構えたグロチウスには、敵軍の陣容が手に取るように判る。

アーカベルグは、船型の山に北・西・南の三方を囲まれた東西に長い平原だ。

北西から南下を続けてきた共和国軍にとって、この丘陵地帯が王国首都に辿り着くための最後の障害物であり、アーカベルグを通過すれば、一時間足らずで王都を囲むことができる。王国軍からすれば、破られた時点で王都の陥落が九割方定まってしまう最後の関門だ。

グロチウスが西方の本陣周辺に配備した兵数は一万。残り五千は、さらに二分割して北と南の山頂から中途に展開させている。

三倍の戦力差に、高所の有利。このまま先端が開かれたなら、勝って当然の戦いだ。とはいえこの驍将は、目の前の倍数だけ考えるほど愚かでもせっかちでもなかった。この五千が敵の急場しのぎであることは明らか。問題は、稼いだ時間で何をするつもりでいるかという点だ。

敵の出方によっては、北と南の兵力を先に王都へ急行させることも、老将は検討している。

幕営地のテント。グロチウスは、机上の紙切れを手に取った。うすい羊皮紙に少年の胸像と、敵国の文字が刷り込まれている。この二日間、進軍中の街角で飽きるほど目にしたものだ。

「齢十四にして、戦場に赴くことを決意された摂政殿下」

傍らでクローゼが、見出しを読み上げる。

「お気の毒様、としか申し上げようがございませんな」

十八世紀の欧州において、二十一世紀の英語にあたる国際語の地位を占めていたのはフランス語だ。次点はドイツ語だが、「王国」語は単語の大部分をドイツ語と共有している。王朝の始祖たちがドイツからの移住者であり、先住民族を支配する中で両者の言葉が融合したからだ。フィンランド語やハンガリー語に類する先住民族言語の名詞・動詞等がドイツ語に書き換えられた形となるため、王国語におけるドイツ単語は日本語の中の漢字に似た位置付けとなっていた。

だから「王国」の周辺国家の、ある程度ドイツ語をかじった知識人層であれば、王国語を習得することはたいした手間ではない。グロチウスもクローゼも、王国語のチラシをたやすく読み下した。

「何種類か読んだが、内容は似たりよったりだな。よほどこの少年を持ち上げたいらしい」

グロチウスは品評する。他にわかるのは、敵国の印刷技術が共和国よりしっかりしているという事実程度だ。

「身分という概念に縛られ、現実が見えないのでしょう」

クローゼが軽蔑するように鼻を鳴らす。

「血筋の力で戦いに勝てるなどといった妄想に浸っているのかもしれませんな。国中で」

ずいぶんと辛辣だ。クローゼの三代前は、王国からの亡命貴族だったと聞いている。都会に育った田舎生まれが故郷を見下すような心境かな、とグロチウスは意地の悪い感想を抱いた。

「そのように装っているようにも見える。私には馬鹿の集まりとは思えん」

「何のためにです?」

副官が表情を引き締める。少し考えて、グロチウスは机上の布陣図に視線を移した。

「この陣型。攻めて下さいと言っている。これみよがしに隙をつくっている。おそらく敵には救援のあてがあるにはあるが、それを合わせても我らには劣る程度の数で、間に合うかどうかは微妙な距離を走っているのだろう」

言って、布陣図をつまみ上げ敷いてあった王国の全体図と入れ替える。王国が選抜民兵軍という制度を導入していることは既知の情報だが、すでに目の前の数千に総動員されているはずだ。

つかみそこねたへそくりか、国境から予想以上に早く正規軍を呼び戻す何らかの手だてが隠されていたことになるが――その分析に知力を割いている余裕はない、と老将は判断する。

「仮に目の前の敵が5千、急行した敵の援軍が4千として、合流したとしてもまともにぶつかれば一万5千の我々がまだまだ有利。しかし合流前に我々が5千に攻めかかり、こちらの陣型がくずれた状態で統制のとれた4千が到着するならばーー」

「わからなくなりますね」

頷くクローゼの表情からは、驕慢が完全に消えていた。

「あちらとしては、増援が来るまでの時間を稼ぎたい。しかし、我らの狙いは王都。この戦力差なら、追撃を警戒しつつ、目の前の連中とは戦闘を避けて王都へ急行することも難しくはない。ゆえにこのような小細工を試みたのだろう」

「細工とは?」

「我らから選択肢を奪う。眼前の前の敵とは戦わないという判断をさせないために、あえて攻めやすい陣型を敷いたのだろう」

「その餌に我々が襲いかかった後で、背中から敵の援軍、というわけですね?」

「おそらくは。援軍の到来は遅くて半日、早くて二・三時間後と言ったところだな」

王国の援軍が到着するまでに時間を、グロチウスはそのように見積もった。それより短時間で間に合うようならこちらに囮を囲む余裕はなく、日をまたぐようなら援軍到着前に戦いが終わってしまう公算が大なので、隙をつくってくれるとは思えないからだ。

「ならば応じてやることもないでしょう。捨て置いてケインを撃てばよろしいかと」

「敵はそうさせたくない。だから十四歳の摂政を殊更に持ち上げ、我らの鼻先に餌としてぶらさげた」

「浅知恵にも程がありますな!」

クローゼは腹を抱えて笑った。

「それはまあ、捕らえれば本国へのみやげにはなりましょうが、摂政とやらが本当に参陣しているのかさえ定かではないでしょうに」

副官の笑みが固まった。前方から一人の騎兵が駆けて来る。軍帽に青い葉脈の刺繍は、情報を即座に届けるため、下馬と敬礼の省略を許された伝令の証だ。

「報告します。敵陣より、我が軍の捕虜一名が解放されました。重要な言付けがあるとのこと」

捕虜を解放。この時期に?老将は首を捻る。しかも言付けとは。

「本当に我が軍の兵士なのだろうな」

副官も怪訝な顔で伝令を質す。安い手口だが、暗殺目的で変装した敵兵かもしれないからだ。

しかし伝令は

かぶり

を振った。「身元は確かです。砲兵隊のエッツェル中尉といえば将軍もご存じかと」

「おお、大食いのエッツェルか」

グロチウスは目を丸くした。エッツェルは同郷の出身で、振る舞いに愛嬌のある男だ。だが、やはり解せぬ。尉官以上は捕虜交換に使うのが常道ではないのか。万単位の合戦こそ行われていないものの、すでに両軍とも、それなりの捕虜が発生しているのだから。

「通せ」

現れたエッツェルは、軍服こそ煤けていたが、以前よりやつれた風ではなかった。

「エッツェル、無事でなによりだ。待遇は悪くなかった様子だな」

「毎日旨いもの食わせてくれました。俺に証明して欲しいことがあるそうで」

「証明とは」

「ここに戻る直前、敵の大将の前に連れ出されました」

「大将。このチラシの少年か」

グロチウスが先程のビラを見せると、中尉はすぐに頷いた。

「そう、その子です。巧く描けてますな。で、向こうがいうことには、自分が間違いなくここに居ることを将軍に伝えて欲しいと」

「ふむ……?」

「解放されたとき、ご丁寧に敵陣の配置を教えてもらったんですが、私が大将に会ったのはこの先の方陣です」

グロチウスは副官と顔を見合わせる。この丘は敵陣の全景を見下ろせる位置にあり、哨戒は敵陣のわずかな変化も見逃さない。解放さえて間もないエッツェルをすぐに連れてくることが出来たのも、その有能さの表れだ。だから敵将は、捕虜と会ったときと同じ場所にいるはずだ。

大将の現在位置を、ここですよと教えてくれているーーーだが、それは本物の王国摂政なのだろうか。グロチウスは質問の方向を変えた。

「その話、摂政殿下は何語で話していた」

「フランス語でした。気を使ってくれたんですかねえ。王国語もそこそこ分かるんですが」

中尉は傷ついたように顎を引いた。王国語は覚えやすい言語ではあるものの、他国への浸透度はフランス語に比べて劣る。そのため将校と呼ばれる階級の軍人なら、どの国でもある程度のフランス語を解する。停戦等の交渉時に必須となるからだ。

「達者なフランス語だったか」

「それはもう。フランスの亡命議員みたいな感じでさ」

本物か。グロチウスはそう結論付けた。この少年は、チラシをばらまく前から地元である程度は顔が知れているはずだ。だから容姿のまるで違うものを代役に立てることは難しい。影武者に容姿の似た者を探してくる場合、一朝一夕で言語能力まで身につけることは難しいはずだ。

王国摂政の外見と教養を備えた人物は、摂政その人に他ならないという帰結になる。

「大した心臓だ。自ら釣り針に刺され、我々の前にぶらさがって見せるとは」

歴戦の将は、ひまごのような年頃の敵将を評価した。

「これでは食いついてさしあげねば失礼というものだ」

「まさか乗ってやるおつもりですか」

「乗らざるを得ないのだよ。ここで挑発に応じてやならければ、諸外国に与える印象が中途半端なものとなる。我が国の人民にも、な」

人民、という言葉をグロチウスが強調すると、副官の表情が硬さを増した。当然ながらこの作戦は、共和国市民政府の承諾を得たものだ。国民より選出された代表によって構成される市民政府は、建前上は理想の政治形態ということになっている。しかしその実、民衆の気分次第で虎にも羊にも変わりうる危うさがあることも利口な者なら感づき始めていた。

「人民のための政府。案外、やりにくいものだなあ」

それこそ国家への反逆と受け止められない発言を、老将は軽々しく口にした。それでも居並ぶ配下たちは咎め立てもせず、苦笑するばかりだ。

見抜かれているのだな、とグロチウスは分析する。底の底では、人民なんて関係がない。

結局のところ、軍人なんぞ、意地と見栄の塊なのだ。