▲叛逆の炎

文字数 16,958文字

レオの時代 紀元前八〇八七年八月一日

ロゴス。太陽。それはラー。

眩い日差しで、眼を醒ました。

白い部屋の大きな窓のカーテンが揺れている。

目の前には、巨大なガラス状の物体、いや、クリスタルが虹色に輝いていた。高さは六十センチほどだ。どこからか照らされているのではなく、不思議な色合いで、クリスタル内部から発光している。コンセントのようなものは見当たらなかった。その光で、冷えた身体が暖められている。動力はどこから来るのか分からない。

外の真っ青な空を見上げる。どこまでもどこまでも青く高い空。

青空の西の方角から黒い影が飛んできた。

じっと見ていると、羽音と共に一羽の烏がバルコニーに降りて来た。烏はバルコニーで人の姿になった。

「地震、地震が! 津波……津波で町が沈んだ。みんな、無事?」

意識がはっきりとしてきて、ガバッと上体を起こした。

「待て、動くな」

「ここは?」

「落ち着け、もう大丈夫だ」

背の高い異国の男がベッドの脇に立った。その顔を見て身を固くし、慌てて居住いを正す。この金髪の男に心当たりはないが、確かに烏が人の姿になって部屋に入ったような気がした。幻覚を見たのかもしれない。

「あなたは……うーん、思い出せない」

男の青い眼は、親密な色をしていた。よく見ると、……凄い美男子だ。

「しっかりしろ。私だ。カンディヌスだ。ここはトートアヌム大学の俺の研究室だ」

日本語ではないのに、言葉がはっきり分かる。何語かは見当もつかない。

(と……と、東都……? トート……大学?)

「思い出せません、すみません」

さっきまで海の中に居たことだけは、はっきりと覚えている。それが、どうしてこんな場所で寝かされているのか。目の前で七色に光っているクリスタルは、治療器だと直感で分かる。それも、奇妙な感覚だった。

「記憶の障害が起こったらしい」

地震……津波……、海上を覆う火災。まるでフィルムをカットして編集したみたいに、記憶の断片が渦巻いている。

頭部に手をやると、包帯を巻きつけられていた。

「私に何があったんでしょう?」

戸惑っていると、目の前の男が言った。

「二日間、お前は意識が不明だった」

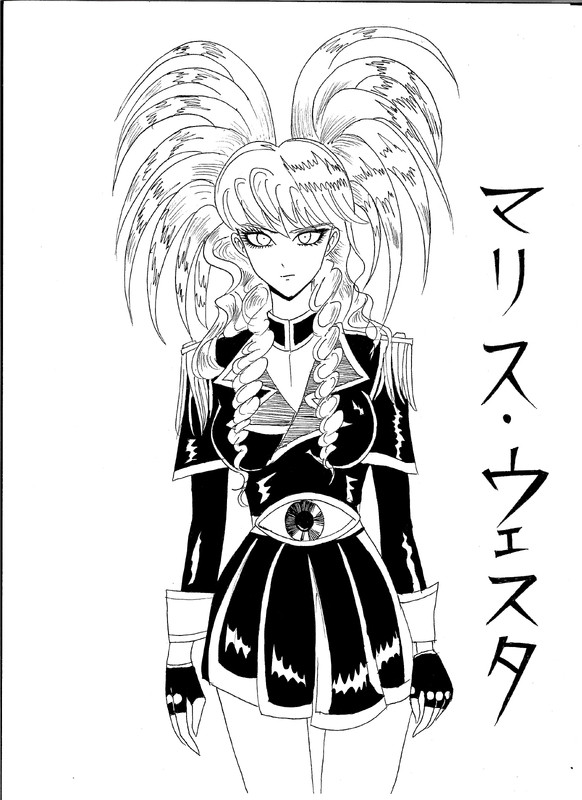

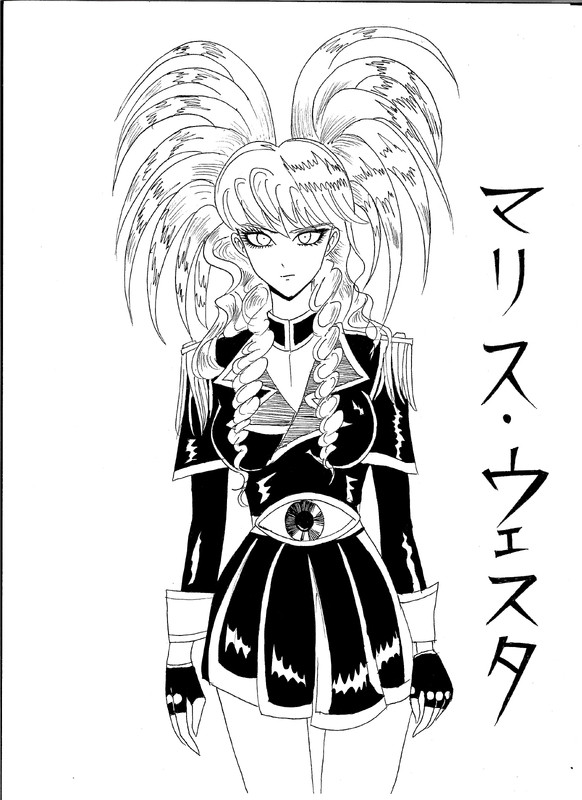

男に、鏡を見せられる。そこには頭部に包帯を巻いた、金髪の女が映し出されていた。手足は長く、背ももともとの自分よりずっと高いらしい。独特にカールしたプラチナブロンドが風で蛇のようにゆらゆら揺れている。額に包帯を巻いていたが、ボリュームのあるツインテールで、左右に大きく膨れ上がっていた。何よりその猫のような金眼が、冷たく光っていた。綺麗だが冷血な美貌にぞっとして、パッと鏡から眼をそらした。

「すみません。何があって私は、ここへ運ばれたのでしょう」

「一昨日の出来事、何も思い出せないのか?」

カンディヌスは心配げに訊いてきた。

「……何も。でも確か、私は海辺に立っていたはずです」

「王党派の逮捕に、お前のプログラムが役立った。『フギン』と『ムニン』がな。それで大帝を逮捕できた」

「大帝?」

「だがその直後に起こった戦闘で、お前は負傷した」

王党派……逮捕……戦闘……?

「……私が?」

フギン、ムニン。……どこか遠い記憶の中で、聞いたことがあるような気がする。

「覚えてないのか? マリス・ヴェスタ」

それが自分の名前なのか、マリス。……もちろん自覚はない。

「クリスタルでの治療が進んだおかげで、とにかく意識を回復したようだ。一歩前進だ。しばらく休んでいた方がよかろう」

やはりこの光る石は、治療器だったらしい。仕組みは分からないが、手をかざしてみると光が少し強くなった。しばらく両手をかざして、宙をなでるしぐさを続ける。そうだ、これはこうして使うものなのだ。この石、いや部屋の中の何もかもが見覚えがあった。

「フ~ム、どうやら、日常生活に支障はないようだ。しかし、その表情、ここがどこかも分かってないらしい。まぁ心配するな、短期の記憶喪失だろう。きっと一時的なものだ。慌てずゆっくりと、徐々に記憶を回復すればいい」

「町が一瞬で沈みました。みんな、死んでしまいました」

再びドサッとベッドに横になり、そう口にした。

「さっき、海辺に居たと、言ったな?」

「……そうです、私は、津波の漂流物に乗って……沖へと投げ出されたんです。港のコンビナートが爆発して、真っ赤に燃えていました」

「落ち着け。お前は今、安全な場所に居る。どんなにリアルでも、それは夢に過ぎぬ」

「夢……それは違います。そんなはずは絶対ありません!! 建物が……私の生まれ故郷が、目の前で沈んだんですよ! たった今……うーん、ダメだ、思い出せない」

さっきまでの記憶が、頭の中から猛烈なスピードで立ち去っていった。バラバラに並んでいた断片的な記憶が、細切れになって、雲散霧消していく。

「そこまでリアルな夢だったのか? ……もしかすると、ビジョンロジックを見たのかもしれないな。とすると、まさか、沈むというのか、この国が」

「それは何ですか?」

「それも知らないのか? 予知夢の事だ。気になるか?」

「はい」

「そうだろうな。なにせ、帝国の住人はみんな洪水に神経質になっている。何度も削られてきたのが我が国の国土だ。……一応、ラムダ大佐のところへ報告しておこう。あのお方は、ビジョンロジックについて独特の見解をお持ちだ。お前の話は、どうも無視できん」

ラムダ、その名を聞いたことがある。なぜか、嫌な気分になった。

「お、お待ちください!」

部屋から出て行こうとするカンディヌスを、引き止める。

「私も一緒に連れてって下さい」

「いや、だめだ。まだ傷が回復していない。記憶障害も酷い。大佐は今、アリーナで警備隊長をなされている。今日は、アリーナの裁判で判決文が読み上げられる日だ」

「近いんですか?」

「ここからアリーナまでは……少し離れている」

「外に出れば、記憶もよみがえるかもしれません。身体は、動かすことが出来ます」

むりやりベッドから降りると、脚もしっかりしていた。およそ百七十三センチにブーツを履くので、立つとかなり大きい。

もう一度鏡を見やった。

真っ白な顔を縁取る大きくカールした金髪の髪は、依然風で揺れていたが、まるで自分の意思を持って揺れているように感じた。黒い服を身に着けた。身体が着方を覚えていた。

自分の名はマリス・ヴェスタ。だが、自分は何者なのか……分からない。今居るこの場所が何処なのか、突き止めなければ。

眩い日差しを見上げた。

太陽のことをラーと呼ぶのだと、なぜか自分は知っているような気がした。

「外にロードマスターを停めている」

カンディヌスは、三角形のイカのような形状の乗用車くらいの乗り物にいざなった。銀色のロードマスターは、路上を滑るように動き出した。同じものが、あちこちで走行している。この車輪のない超低空で浮かんでいるものが、この世界の車らしい。反重力装置で浮遊しているように感じられる。高く飛ぶことも可能らしいが、路上の低滑空を原則としているようだ。

壮麗で、見た事も聞いた事もないような町が目に飛び込んできた。

町は道・建築物が何もかも広く大きく、巨大な摩天楼がそびえていた。ローマ建築風だが近代的で、白・黒・赤の三色の大理石に、金やプラチナ、そして茜色の金属製の装飾が施されていた。かなりの大都会だ。

街中に三メートルほどの彫像が立ち並び、あちこちに温泉施設の湯煙が吹き上がり、噴水も多かった。それらの彫像類もまた、高純度の貴金属で作られていた。明らかに日本ではない。外国でもこんな景色は観たことがない。これは夢を見ているのだろうか。カンディヌスは自分の言葉を夢だといったが、今見ている景色こそが夢ではないか。

都市の中央には、ひときわ巨大な女神像が立っていた。両手で地球を抱えたガイア女神の身体は傷だらけで、ドレスもボロボロ。運転するカンディヌスによると、「傷だらけのガイア」と命名されているらしかった。気味悪く感じた。だが、その顔は眼を閉じ、不思議とやすらいだ表情で微笑んでいるようでもあり、観るものに高潔な印象を与えるような、複雑な感情が沸き起こった。カンディヌスは珍しそうでもなく、散々モチーフとなった女神像らしかった。他の像は、「アデプト」と呼ばれる歴史上の賢者たちだという。

「澄んだ金眼がずいぶんしっかりしてきたな。思い出したか?」

「さっきの事……」

津波が幻だとは、到底認められない。

「たった今、テレパシー通信でシャフトから返答があった。正式にアリーナへの参加が決まったぞ。お前の活躍で、セクリターツは逮捕することができたんだ」

「そうなんですか」

これは、保安員の制服だったらしい。

「今回の逮捕にはお前の功績が大きい。これで俺たちは正式なシャフト保安省のメンバーだ」

空がどこまでも高くて青い。目にしみる青さだ。

二十万人を収容できるという巨大なアリーナは、高さ二百メートルの黄金に輝くピラミッド神殿のすぐ横にあった。ローマのコロッセオのおよそ三倍はあるだろう。普段は最大の競技場であり、コンサートや皇帝の祭典なども行われているらしい。騒々しく、中はすでに市民でいっぱいのようだった。

しかし問題は、その上空に「何か」が飛んでいることだった。

蒼空の中を、巨大な鯨型の怪物の群が六隻、編隊を組んで浮いていた。

「あれは……何?!」

「あれとは?」

「アリーナの上空に、UFOが浮いてる」

「飛行戦艦の事か? まさか、本当に覚えてないのか」

「どうやって浮いてるんです?」

しげしげと見上げていると、

「やれやれ、まるで初めて見るようだな。ラムダ大佐のマカラー艦隊だ。ヴリル・エネルギーとガスの組み合わせで浮かんでいる」

青く美しい空に、禍々しいその威容。

飛行戦艦の中でも、ひときわ巨大な船に、釘付けになった。全体が黒光りした鎧で覆われている。

「旗艦ラムリザードは、ダイヤと並び称される超硬質のアダマンタイト装甲で覆われた、この帝国の武力を象徴する超鯨級戦艦だ……」

「鯨の形を、しているんですね?」

「鯨型戦艦はこの国では珍しくない。大きいほうから鯨級、鯱級、イルカ級と呼ぶ。鯨類の中でも鯱は、タラッティオス・クリオスと呼ぶ、皇帝家のシンボルだ。権威の象徴であり、神聖にして最強の海洋生物タラッティオス・クリオスは、帝国の力の象徴なのだ。ゆえに、戦艦や船の形に採用されている」

カンディヌスは、自分に記憶を取り戻させようとしてくれているのだろう、丁寧に説明してくれた。

「だが全長三百メートル、乗員数三百六十人、『黒鯨』(こくげい)の異名を持ったラムリザード号は、鯨級戦艦の中でもひときわ巨大だ」

その周囲に、ピンクの光沢でメタリックに輝くコマをサカサマにしたような形状の物体が無数に浮いていた。

「あの小さく赤く光ってるのは?」

「……ヴィマナ、戦闘機だ。浮力・推進力を生み出すエネルギーである『ヴリル』を受信するために、大部分が赤い金属オリハルコンで製造されている。普段は、戦艦の中に搭載されているがな……」

それらは音もなく浮かび、アリーナの地面に不気味な影を落としていた。

「後でゆっくり思い出せばよかろう。今日はこれから裁判が始まるが、大佐に夢のご報告だけ済ませて帰ろう」

カンディヌスは、矢継ぎ早のマリスの質問に嫌な顔をせず答えてくれた。この男は味方だ。

空の艦隊を見上げている浅黒いカンディヌスの横顔を眺めながら、しばらく考え込む。

白昼夢の中の映像。巨大な津波が建物を次々と壊していく。赤く焼けた大地に天使が落ちていく光景。あの鯨級艦隊は、これから起こる事の予兆だと感じられた。

夢の中で死屍累々となったオルカやイルカの群れが海岸に打ち上げられた光景がふと蘇ってくる。

すると奇妙な胸騒ぎと共に、頭の中に「声」が鳴り響いた。

--------逃げて、みんな早く逃げて!

隣のカンディヌスは気づいていない。

門をくぐり、ロードマスターを降りて回廊を歩く。

かつて皇帝が演説を行ったというアリーナには、アトラス皇帝本人の他に皇帝家の一族の者たち、さらに、数千人の王党派の人々が集められていた。

アトラス十三世。マリスと呼ばれる自分には、その名の記憶はない。

カンディヌスによると、正式な御名はアトランテオトル帝というらしい。「空を支える者」の意味があるようだ。

その人が今、両手を後ろ手にして手錠をかけられ、裸足で土の上に立っていた。高貴な衣類は剥ぎ取られ、粗末な白装束に身をやつし、それすらも破れていた。さらに体中に鞭で打たれたような生々しい傷跡が残っていた。

日が昇る頃から、市民がアリーナに続々と集結してきたという。一体、何が起ころうとしているのか、理解する者はマリス同様、市民達の中には誰一人いないようだ。

スポーツの競技場となり、数多くの歌手や劇団のステージとなった世界一のアリーナだが、今朝の「催し」はそのいずれでもない。そうして今朝市民たちが見るものは、長らく人々から敬愛されてきたはずの皇帝家と王党派の、罪人としての悲惨な成れの果てだった。どうやら、「シャフト」と呼ばれる勢力が皇帝家に対してクーデターを起こした結果が、アリーナで行われるこの即決裁判らしい。

深夜遅く、シャフトの緊急放送が国中のクリスタルラジオで流され、それは今朝までずっと流れていたという。皇帝家が「シャフト」の秘密警察たるセクリターツに逮捕されたのは、つい二日前のことだった。

この日まで、国民から絶大な支持を受けていた皇帝は、突如犯罪人として手錠をかけられた。一連の放送の中でシャフトは、シクトゥス4D評議会議長の命によって皇帝家を逮捕し、即決裁判が行われる事になった一部始終を、早朝に皇帝のアリーナで発表すると伝えた。

楕円形上に取り囲んだ座席には、半径九キロの大帝都アクロポリスのほとんどの市民が詰めかけ、早朝からその模様をじっと見守っていた。さらにこのアリーナの模様は全国に放送され、全世界にも中継放送されているという。もっとも、放送を受信できる技術を持った外国は、ごくごくわずかにしか過ぎないとカンディヌスは言った。

受刑者たちは、「マギ」の証である魔法石を奪われ、代わりにその首には「シャフト」が用意した首輪を着けられている。さらに首輪には、力を封印するための石が着いているらしい。「アデプト」としての「力」を奪われた彼らは、今や立っているのもやっとという状態だった。

アリーナに集められた人々の中でも痛々しいのは、白ひげの老賢者だった。名は、バルタザールというらしい。彼こそは誰もが知る、帝が幼少の頃から仕えてきた側近だという。かつて数多くの人々の尊敬を集めたその額には、拷問を受けた傷跡が生々しく残っていた。

アリーナの回廊を通って部屋に通されると、背が高い、三十代くらいの男が二人を待っていた。他に、兵士達が二十人ほど立ち並んでいる。

ラムダ・シュナイダー。マントを羽織った背の高い男だ。髪を撫で付け、自信たっぷりで嫌味な顔立ちをしている。さっき、カンディヌスの口から「ラムダ」という名を聞いたとき、嫌な気分になった理由が分かった気がする。自分は……マリスは、たぶんこの男に会ったことがあるのだろう。しかし、その記憶はない。

マリスは立ったまま、ラムダの尋問を受けた。夢の内容を一通り説明した。

「フム……」

とラムダは短くうなってから、

「実はアマネセル姫が……」

と切り出した。

「王党派を処刑すれば、この国は沈む、……この国に恐るべき災難が降りかかると叫んでな。敵ながら、不思議な能力を持った女だから、無視はできない。ハウザー長官は一笑に付したが、議長は実は、その内容を警戒しておられる」

「姫がそんな事を?」

カンディヌスは意外そうな顔をした。

「うむ。実は私も気にしているのだ。この国が沈むビジョンロジックが見えたのでは……という気がする。奇しくもお前が見た夢も、国の行く末を暗示する徴(しるし)……つまり、黙示録かもしれぬ」

「大佐。もしや世界が、終わろうとしているのでしょうか?」

「……」

ラムダは、カンディヌスの問いに黙っていたが、そこに兵士が入ってきて耳打ちした。

「分かった」

ラムダは二人に言った。

「王党派テロリスト共が、アリーナを襲撃し、大帝の奪還を計画していると報告があった。すでにここに潜伏しているらしい。予想したとおりだ」

「では、裁判は?」

「議長は、迅速に判決文を読み上げ、その後、ただちに私のラムリザード号が処刑を実行する予定だ。今日中に終わらせる。私のガンドック隊は、アリーナに侵入したテロリストを始末する。お前は大学に戻ってよろしい」

「はっ」

「マリス・ヴェスタ。……王党派逮捕に貢献し、負傷したと聞いた。記憶喪失だそうだが、よく夢を報告してくれた。ご苦労だったな。帰ってゆっくり休むといい」

「お前は帰れ。私が送ろう」

「いえ……ここに居させてください。大分、気分が良くなってきました。もう少しで、いろいろな事を思い出せそうな気がする」

嘘だった。見るもの聞くもの、何もかもが新しく知ることばかりだ。一体、あの地震と津波に遭遇してから、どうしてこの世界に来てしまったのか、さぐらねばならない。

この国が何処なのか、いや一体いつの時代なのか、未だ分からないままに研究室に戻る訳にはいかなかった。アリーナで何が起ころうとしているのか、この眼で確かめないことには。

「そろそろ時間だ」

午前八時を回った。時間が来てアリーナに黒衣を纏った議長が登場した。二メートルほどもある高身長で、痩身ながら骨ばった体格で威圧感のあるシャフト評議会の最高権力者。長いローブの胸には十二芒星が銀色に輝いている。年齢は六十前後らしい。その隣には黒ヒョウがつかず離れず歩いている。

「あの男……何か見覚えがある。思い出した! でも、どこか印象が違う……」

「何を言っている? あのお方が議長だぞ。まだ記憶が混乱しているせいだな」

かつて皇帝が演説を行ったというその席に、今シクトゥス4D議長が座し、黒ヒョウもその横に腰を落ち着ける。シクトゥスの後ろには、放射状の光線が周囲に刻まれた巨大な「すべてを見通す目」のレリーフがあり、直下の皇帝を見下ろしていた。

「国民の諸君、私は、シャフト最高議長、マギ・シクトゥス4Dである。全員、ご起立願おう。裁判に先立ち、偉大なるラーに宣誓する! 宇宙の純粋なるロゴスとは第一にラーなり。ラーのヴリルは、ピラミッドに受信され、我々は偉大なる文明を築いてきた。我々にとってロゴス、すなわち神とは、天空に輝く太陽に他ならない。……そして、そのロゴスを体現する魔術科学者もまた、神近き能力を持つとされ、この国で永く尊敬されてきた。その代表がシャフト、すなわち我々マギ神官の評議会である。シャフト評議会は、ラーに対してウソ偽りなく真実を明らかとするため、皇帝陛下裁判をここに開廷することを宣言する!」

議長の挨拶がアリーナ中に放送された。

「頭痛がする……」

マリスは、議長の近くに居ると、頭が割れそうに痛くなる。

「ではこれより、シャフト評議会によるアトラス帝裁判を始めたいと思う。本日、偉大なる太陽神ラーの下、真実が明らかとされる時が訪れた。……今日、帝国は重大な局面を迎えた。この危機を乗り越えるため、我々は国民と一丸となって全力で解決に臨まなければならない。なぜ、我々シャフト評議会は皇帝を逮捕したのか? 一昨日から起こった一連の出来事の発端を、最初に明かすとしよう。……全ては春先より始まった。三月半ばのキメラ暴動は、アクロポリスに大混乱をもたらした。その後のテロ過激派組織・情熱党との戦い。その全ては、保安省セクリターツの調査の結果、アトラス帝に原因があったのだ。奴隷生物たる、キメラ達を助長させたのはアトラス帝その人であった。それだけではない! 今日までアトラス帝は皇帝という立場を利用し、私服を肥やし、数々の虚偽をばらまき国民を扇動してきた張本人だったのだ!」

「耳鳴りがします……」

マリスはうずくまって、カンディヌスに訴えた。

「スピーカーが近すぎるのだ。音が響くと、頭の傷に悪かろう」

「少し、離れて座っても、よろしいでしょうか?」

そう聞くと、カンディヌスは連れ出そうとした。大学へ戻される訳にはいかない。

「……自分で歩けます」

そういって、マリスは一人カンディヌスから離れた。

シクトゥスから離れたい。でも、皇帝裁判を見届けたい。この今自分が立っているアクロポリスという都市で起こっていることを、少しでも目撃しなければ。

ゴゴォ------------、ゴゴゴォ---------------。

この音……洪水の音だ。

一体、どこから聞こえてくるのだろう?

マリスは、アリーナの外周に作られた柱の回廊を歩きながら、下の裁判の様子を眺め、音の行方を捜し求めた。

「……しかるに! アトラス皇帝は、これまでの帝国の、ロゴスへの伝統的な理性と信仰を否定し、検証されない不確かな妄説を国民に向けて喧伝し続けた。それはあたかも、原始社会の呪術ソーサラーの時代に逆戻りするかの如き迷信であり、近代以降の魔術科学が歩んできた伝統を破壊する危険思想を吹聴することだった」

ゴゴゴゴォ------------、ゴゴゴ、ゴゴゴォ---------------。

どこだ? まさか、津波が、ここに、押し寄せてくる音なのか? 今アリーナの外壁の向こう側は、海水でいっぱいなのだろうか?!

「中世の封建社会より、唯物主義者は唯物論禁止法によって厳しく規制されてきた。なぜなら、それはヴリルを基本とする我が帝国の魔術科学の伝統を破壊するアナーキズムだったからである。そしてその社会に混乱をもたらしたアナーキズムは、ラーに敵対する者・アポフィスの邪悪な力によるものだった! そこにいる彼は、即位以来、ずっと妄説によって国民を間違った方向へと扇動してきた……。その妄説とは、何一つも検証されない、アガベーなる不確かなヴリル・エネルギーの存在だ。アガペーとは、未だ実証された事のないインチキなヴリルである。そこにマジカル・エビデンスは存在しない。この『アガペー』なる概念もまた、アナーキズムを蔓延させ、社会に混乱をもたらした。さーらに! 皇帝の身分でありながら町へ出てキメラと交わるなど、何というふしだら! 一緒に食事したり、労働に交わったり、皇帝としてあるまじき行為! キメラの解放運動もそこから始まったのだ。ゆえにキメラの暴動を醸成したのである。アガペーとは……それは間違いなく悪魔的な概念である。なぜならばそこから、退廃的な平等主義が説かれたからである。皇帝という立場であるにも関わらず、いいや、皇帝という立場を利用して、彼の退廃的な平等主義は、シャフトが守って来た秩序ある社会の伝統を破壊したのだ!」

マリスはふと、立ち止まった。回廊の向こうに、誰かが居た。チラチラと動く小柄な影が、百メートル先に浮かび上がっていた。

後ろから、バタバタと大人数の足音が回廊全体に響き渡る。ラムダ大佐のガンドッグ隊が、マリスを追い越し、影に迫っていった。

「まだアリーナに居たのか、マリス? 危険だ……早く下がれ!」

前方の女が、宙を飛んだ。

「ヱメラリーダだ、アリーナの中だがやむをえん、サイコブラスターを使え!」

ラムダが銃で撃った。それに続いて、ガンドック隊から色とりどり光線銃が浴びせられる。女は、回廊の壁面や天井を蹴りながら、奥へ奥へと遠ざかっていく。

「あれが……テロリスト!」

マリスが見入っていると、女はスタッと降り立ち、身体の前方に、光る円盤の図形を出現させた。それは、光で作られた盾のように、光線を跳ね返した。

議長の演説の中でも聞いたが、見た事もない科学技術が使われている。サイコブラスターという名称から分かるとおり、精神エネルギーがそのまま物理現象に影響力を行使しているらしい。文字通りの魔術……。これが、マリス・ヴェスタの住んでいる世界の物理法則なのだ。

「ガンドッグ隊、追えッ!」

ガンドックと呼ばれた兵士達が走りながら、次々と巨大な狼に変形……いいや、変身していった。マリスはゾッとした。大きさが子牛ほどもある狼だった。

女は宙から、猛スピードで巨大狼たちにキックを食らわし、さらに、左右の足で次々キックを繰り出し続けた。

恐るべきテロリストの餌食になった兵士が、床に転がっていく。人の形に戻った彼らは、死んではいなかったが、全員負傷していた。

最後にバック転して、天井の暗がりに吸い込まれていった。

突然始まった回廊の戦い。魔術師同士のバトルに、マリスは恐れをなして逃げる事もできなかった。

人が空を飛び、人が獣に変わる。研究所で烏がカンディヌスに変じたのも、幻覚などではなかったのだ。銃にしても、精神波を光に転換しているらしい。銃撃、砲撃、爆弾などではない、精神エネルギー同士の攻撃。魔術とはいえ、その破壊力たるや、近代兵器と変わらなかった。全てが、根本的に物理法則が違う世界だ。

後ろから、さらなる大群の足音が響き渡った。サイコブラスターの光線が、横殴りのシャワーのように、一斉に女テロリストに降り注いだ。女も撃ち返してきたが、その直後女は消えた。

巨大狼に変化したガンドッグ隊が走り去り、マリス・ヴェスタは一人回廊に取り残された。

「アガペーとは、つまり、愛、アモーレだというのだが。そもそもヴリルに、そのような一種の価値観や意味づけをするのはナンセンスだ! ヴリルに、善いも悪いもない! 中立的なものだ。思いやりや愛とは、人間が社会を営んでいく上で作り出した一種の共同体の約束事であり、社会を運営していくにあたって有益な物であろう。だが、決して実体のあるヴリル・エネルギーなどではない。それは決してイコールではなく、魔術エビデンスなく、一線を越えてはならぬのだ。……その仮説は公会議によってはっきりと否定され、以後異端とみなされた。ところが皇帝は、魔術科学的手続きを無視し、その後もアガペー仮説を語り続け、仮説の上に仮説を塗り重ねた。国民に対し、このアリーナで直接、あたかも真実であるかのように喧伝し続けた。これが皇帝の罪状である……」

議長の隣で身体を休めている黒ヒョウが、じっと静かな瞳でアリーナを睨みつけている。

「耳鳴りが……誰か……止めて」

マリスは、いったんカンディヌスの元へ戻ろうとしたが、議長の声から遠ざからないと身が危なかった。議長の後ろにある「全てを見通す眼」のレリーフが、ずっとこちらの一挙手一投足を見ているような気がした。いいや、アリーナで起こっている全てを見通しているような気配を感じた。

フラフラになりながら、マリスは最上階の回廊まで上がると、会場を見下ろした。近くから、話し声が聞こえてきた。マリスは慎重に近づいた。

アリーナの最上段の最後尾の席の後ろの円柱の陰で、赤い髪のショートヘアの少女が男ともめていた。

「今助ければ、陛下を救えるんだ! ……早く、早く陛下を」

さっきの恐るべきテロリストの女だった。頭や腕から、血を流している。ガンドック隊に反撃した際、負傷したらしい。

年はおそらく十七歳くらいだろうか。赤毛の少女は、四十台半ばの男に後ろから羽交い絞めされて、阻止されていた。

「駄目だ、今は耐えろ! 今行けば二人とも殺されるぞ、ヱメラリーダ!」

血まみれになりながら、ヱメラリーダと呼ばれる女は、赤いくせ毛で、顎髭の男と言い争っていた。テロリストの仲間らしい。

男はアリーナ上空に浮かぶ六隻の飛行戦艦から身を隠そうと、急いで円柱の陰へ百六十センチしかない小柄なヱメラリーダを引っ張り込んだ。

それに加え、円形のアリーナを囲むように、何千人ものシャフト保安省の兵士が長銃を構えて立っていた。二人を探しているのだろう。見つかれば、レーザー光線でハチの巣にされるのは確実だ。

「陛下を救えないなんて……アルコン、それでもアンタ近衛隊隊長なの?」

ヱメラリーダのやや釣り目の碧眼が睨み上げる。

「俺たちはこの国で最後の抵抗勢力だ。今は残った者たちだけでも生き延びねばならん! でなきゃ王党派は全滅する運命だ。ここまで来て、お前を救うので精いっぱいだったんだぞ。非難は幾らでも浴びてやろう。だがここは一度退却し、捲土重来を」

柱の陰から同様にアリーナの模様を窺っているアルコンは、周囲に気付かれないように声を押し殺した。

「何が捲土重来だよ」

会話の流れから、ヱメラリーダは帝を一人で奪還しようとして、抜け駆けたらしい。

アルコンは、もともとアリーナなどに近づくべきではないと主張していたらしい。だがヱメラリーダが、シャフトが行う裁判を見届けるというので、危険を賭して付き合っているにすぎなかった。しかし案の定、ヱメラリーダは結局処刑を目の当たりにして暴走するのをアルコンが制止する歯目になったという訳である。彼女は空を飛べるので、いつ飛び出すかと冷や冷やしていた。

目の前には皇帝が生きてまだそこに立っていた。しかしテロリストの二人は何もできずに、即決裁判が行われていく状況を見守るしかない。シャフトの皇帝に対する侮辱に、もはやヱメラリーダは我慢の限界を超えているらしい。もしアリーナへ飛んで行ってしまったら、アルコンに制止する術はない。

「情熱党は壊滅した。だけど、ここに一人残っている……」

その言葉を次いで、アルコンは言った。

「一昨日の皇帝陛下逮捕の際だ。セクリターツの追手が迫る中、私は皇帝家の脱出作戦を指揮し、皇帝に逃げるように勧めた。しかし陛下はなぜか逃げるという選択を拒まれ、王宮に留まった。それで私は奪還を諦めた」

「なぜ?」

「ここで逃げれば、自分が語ってきたことが偽りだったということになる……そうアトラス陛下はおっしゃった。そして王室でセクリターツの来るのをじっと待たれた。やむをえず私は、一緒に脱出してくれる者だけを逃がす他なかったんだ」

その後、当然の結果であるが、皇帝はセクリターツによって逮捕されたという。

「そんな……馬鹿な」

ヱメラリーダは震えている。

「撤退するぞ。これは命令だ! ヱメラリーダ」

「くっそ……」

「さーらーにッ、皇帝の呪術的妄説は続く! ここにある過去の講演録によれば、アガペーの情報をもたらした聖白色同胞団や、神がかり的な守護天使の存在。そしてアガペーによる神の国の到来だとか『永遠の王国』だとか……。彼はこのアリーナで神を騙り、あたかも自分が地上の神であるかのよう振舞った。これまた何も実体なく、何も検証されざる迷信に過ぎない。もはや、神秘科学ではない。神を騙るモノ。それが何であるか。魔術科学者と一線を画すべきソーサラー(妖術使い)の戯言、すなわち、アポフィスに操られた証拠なのだッ!」

「あぁ、目の前に、陛下が捕らえられていると云うのに! こんな光景、……これから毎日悪夢を見そうだ……。あぁ……あたし……、自分だけが助けられて、陛下や同志達がアリーナで断罪されて、処刑される姿を見下ろしているだけなんて、我慢がならない……!」

ヱメラリーダは激しく怒鳴った。マリスに聞かれているのをお構いなしに、血を流しながら。小柄な少女のどこから、こんなエネルギーが沸いてくるのが知れない。

「これらが、一国を代表する皇帝の口から発信されると云う非常事態……。皇帝のアガペーは、アナーキズムのみならず、悪魔の惑わしであるという事は確実だ! このような前近代的な夢幻の如き非魔術科学的妄説の数々は、シャフトのアデプトの霊査によって、魔物に扇動されていた結果だと判明した。同時に、それを熱狂的に支持し続けた王党派の勢力も同罪である! 彼らは、以上の帝による妄説を『上からの革命』の一環と称した。このようにして皇帝は、永年に渡って市民の前で繰り返し妄説を説いた。遂には伝統的に太陽神の代理を務めて来たシャフトの権威を、貶める言説をまき散らすまでに至った。ここへ来て私はもはや、シャフト議長として看過できない状況に帝国が置かれていると判断せざるを得なかったのだ!」

「今日の事、忘れないから。あんたは、陛下を見殺しにした。許さない。そのこと、覚えておいて! 今度、私が自分で決断したことは絶対にあなたには止めさせない」

ヱメラリーダの声はかすれていたが、依然として力強さを保っていた。だがそれでいて、「やむをえない」というアルコンの言葉も理解しているようで、撤退を受け入れたらしかった。

「そこに佇むその男が、妄説を繰り返し説き続けた理由は一体何であったのか?! 世の全ての人々は欺かれた。我々シャフトさえもだ……。私は今ここで、その秘密の正体を解き明かそう。アトラス皇帝は、ソーサラーの黒魔術を使っていた。それが今朝の即決裁判の判決で明かされるもっとも重大な真実である! 当然のごとく、黒魔術はシャフトによって二千年も前に禁じられた魔術であり、以後もセクリターツのたゆまざる尽力によって滅亡したはずだった。だが……それは密かに復活し、この社会に忍び込んでいた。恐るべきことに、それを成したのが他ならぬ皇帝だ。この事実に、国民はもとよりシャフトも長らく欺かれた、という事実である。その為に、彼の妄説は常に正統化されていた。しかし皇帝が即位した頃より、実は我々シャフトの間では、ずっと皇帝の言説についてのある『噂』があったというのは事実だ。それは、単なる憶測でしかないという理由で結局のところ放置されていた。それを見落としたのは我々のミスだったことは認めよう。だがキメラ暴動の究明に追われた結果、我々はこのままいけばヴィクトリア地方の国土崩落以来、百年鎮まっていたこの国の崩壊が、再び起こる危険性に気付いた。もはやこの事実に目をそむけることは決してできない。帝こそがまさしく帝国に破壊をもたらす、恐ろしい悪魔の手先に成り下がったという、その事実を! それはまさに、帝国の正統なる神秘科学の伝統を破壊しようとした罪であり、なおかつ、国家をも滅ぼそうとした罪に他ならない!」

「く……くそう。嘘八百並べやがって。これじゃあ中世に逆戻りじゃないか! いつの間にか、全てが巧妙にすり替わっている。……なぜ市民達は、誰もそれに気づかないのよ?」

ヱメラリーダは振り返って、今一度、立ち止まった。

彼女の叫び声が、シャフト保安員達に聞こえるのではないかと、アルコンは気にしている。裁判における議長の独演会の結論に、柱の陰に隠れたテロリストの二人は愕然とするしかないのだ。

「アガペーは……アガペーは決して悪魔の教えなんかじゃないんだッ! やつらは一体性の法則を忘れたのか!」

再び立ち止まっているヱメラリーダが叫んだ。

「あまりに斬新だったんだ。陛下の教えは、あまりに時代を超越しておられた……」

「そんな言葉、聞きたくないヨ!」

ヱメラリーダが釣り目で睨みつけた。

「すまぬ。……だがな、今この場で、この裁判の判決を疑う者は少数だ。偉大な皇帝はシャフト評議会の伝統を無視した革命を行っただけではなく、黒魔術師にまで落とされてしまった」

「うん、恐ろしく巧妙なやり方でね」

「皇帝の呪術的妄説には、実に驚くべき秘密が隠されていた。それが何をもたらすか。ここで我々に視えたビジョンロジック(予言)を発表しよう。帝の上からの革命は、伝統及び国体を破壊するのみならず、国土の危機を再びもたらす。近年再び頻繁している地震や天災の数々はあの男! アトラス皇帝の活動と因果関係があったのだ。つまり、アガペーなる邪悪な概念が国土にもたらした災禍だ! それはすなわち国の危機ゆえ、やむなく私はシャフト議長として提議し、議会の多数決をもってクーデター発動を決定したのだ。全てはこの国にはびこりつつある最期の黒魔術を打倒し、国家の危機を救うためにだ!」

「酷いソーサラー狩りだ。陛下のせいでまた国土崩落が起こるだなんて。そんな無茶苦茶なビジョンロジックがあるか! シャフトは遂に正体を現したな」

ヱメラリーダは悔しさで震えている。

「アルコン……胸糞悪い! あたしもう出る」

右腕が有機機械であり、半ばサイボーグと化した少女は、最上段の座席の柱の陰からアリーナを睨むように見下ろして、吐き捨てるように言うと、ようやく身体の力を抜いた。

二人が脱出しようとしたとき、アリーナで異変が起こった。

ハッハ、ハッハッハッハッハァ--------!

突然の高笑いでアリーナがざわつき始めた。二人は注視した。マリスも見下ろした。

アリーナの中で、あの白ひげのバルタザールが笑っている。

「貴様の判決文なぞに、わしは耳を貸さぬぞッ! 逆に、今日までラーと陛下にお仕えしたこのわしの方からお前にビジョンロジックを示してやろう。……間もなく、ラーによりこの帝国に最期の審判が下されようぞ。貴様たちにゃ、ネズミやトカゲにかしずかれる暇すら許されないのじゃ。この国は間もなく滅びる! レオの時代で最期なのじゃ、帝国の黄昏じゃ。今や偉大な帝国の栄光は去ったのじゃ! ラーの光は永遠に差し込まぬ。それは、貴様たちが自分で滅亡の書類にサインを記したからじゃよ! シクトゥスよ、貴様は廃墟の中で王冠を戴くがよい! お前たちはその時ラーの、大白色同胞団の答えを、身をもって思い知る事じゃろうて!」

バルタザールは両手を広げて叫び、再び笑った。叫んだり笑っているのはバルタザール一人だけで、アリーナに膝を屈している当の皇帝は何も抗弁しない。他の郎党たちも同様に、沈黙している。

議長の話をさえぎったバルタザールの演説に、「狂信徒め!」と保安省セクリターツのハウザー長官が嘲笑い、他の連中もワハハハと笑いの大合唱をした。

「おい、おかしいぞ。あれは、バルタザール殿じゃないぞッ!」

アルコンが何かの異変に気付いたらしい。普段のバルタザールの物腰からは想像がつかない、という感じだった。

「誰かがシェイプシフトで、バルタザールに成り代わっている?」

「……タブリスか! クーデター騒動の混乱で見失ったが……あいつ生きていたのか」

バルタザールが立って所には、いつの間にか破れた黒衣を着た男が立っていた。ボサボサの長い黒髪、無精ひげ、ギラギラとした目つきの男は、被告の姿になり替わって、いつの間にかこのアリーナに忍び込んでいたらしい。

「あいつ……無茶だ」

ヱメラリーダはアリーナで議長を挑発する男を心配していた。

タブリスは杖を高々と掲げ、議長を指した。

「奸臣シクトゥス。この国を救うはずだったメサイアを殺す気なのか?! 馬鹿め、その罪に怖れおののくがよい! お前達シャフトは、神秘科学の敬虔な使徒でもなんでもない。お前たちこそが、闇の子、悪魔に魂を売った魔人なのだからな! ハハ、ハハハハ」

タブリスは、議長の話を遮ったまま、一向に止める気配がなかった。

すると議長の隣に座っていた黒ヒョウが、ぬっと立ちあがった。それは剽悍な動きで勢いをつけ走り出すと、いつの間にか人の姿へと変じた。これが「シェイプシフト」と呼ばれる変身術らしい。

「キラーウィッチだ」

アルコンがつぶやいた。

タブリスの面前まで、女はツカツカとブーツの音を立てて歩いていく。年は二十八歳くらいだろうか。黒髪のつやのあるショートヘアの大きな釣り目の女は、細身の剣を抜いた。

「モービル剣……あれは、シーガルスホルムの剣!」

ヱメラリーダが叫んだ。

「危な……」

剣の閃光と共に、タブリスはシーガルスホルムに殴られた。黒ヒョウが変じた「キラーウィッチ」としてテロリストに恐れられている彼女の、赤い剣をマリスが観察していると、殺す事も気絶させる事も可能な、レーザー鞭のようだった。感電し、一瞬で気絶すると、男は無残にも砂埃を舞いあげて倒れた。

最初から死ぬつもりだったのだろうか。それを見て他のシャフト保安省の隊員達まで一斉に大笑いし始めた。

いや、そうではない。男はむっくりと起き上がった。

周囲を包囲するセクリターツの光線銃が、雨あられと降り注ぎ、砂塵が舞った。その後には、黒衣の破片だけが残り、死体は残されなかった。

「あのヤロォ、許さない、許さない。絶対に許さない……」

ヱメラリーダの碧眼に怒りの涙が浮かんでいる。いからせた小柄な肩を震わせ、それでも突進する気をグッと抑えているようだ。だが、少女がここで出ていけば下で死んだ男と同じ運命が待っているだろう。

「こうなってはもう誰も、シャフトの独裁には逆らえるはずがない」

「確かに我々は今日、陛下を救えない。だがよくお前の碧眼に焼けつけておけ! 善悪が転倒した悪魔払い裁判というモノを、こうやって陛下のアリーナで堂々と行われ、それで陛下が殺される日を迎えたという事実をな……!」

「あたし達以外はね。あんたの言うとおり、いったん引いてやる。だが、私は復讐を誓う!」

アルコンも到底平静ではなさそうだったが、怒るヱメラリーダを無理やり引っぺがすように担いで、アリーナの城壁を越え、立ち去った。大柄なのに身軽な男だ。

二人が消えた柱付近を、マリスはじっと見ていた。

あのテロリストの女、まだあんなに若かったのか。それなのに、おそらく数々の戦闘で、身体が改造を受けている。にしても、どこか憎めない。なぜか、追跡したラムダたちより親近感が沸いた。

ゴゴゴゴォ------------、ゴゴゴ、ゴゴゴォ---------------。

ゴゴゴゴォ------------、ゴゴゴ、ゴゴゴォ---------------。

洪水の音は、マリスの耳に、いっそう激しく響いた。だが、アリーナに集まった人々の誰も、その音を聞いている気配がなかった。この音は、マリス・ヴェスタだけに聞こえている------。

ロゴス。太陽。それはラー。

眩い日差しで、眼を醒ました。

白い部屋の大きな窓のカーテンが揺れている。

目の前には、巨大なガラス状の物体、いや、クリスタルが虹色に輝いていた。高さは六十センチほどだ。どこからか照らされているのではなく、不思議な色合いで、クリスタル内部から発光している。コンセントのようなものは見当たらなかった。その光で、冷えた身体が暖められている。動力はどこから来るのか分からない。

外の真っ青な空を見上げる。どこまでもどこまでも青く高い空。

青空の西の方角から黒い影が飛んできた。

じっと見ていると、羽音と共に一羽の烏がバルコニーに降りて来た。烏はバルコニーで人の姿になった。

「地震、地震が! 津波……津波で町が沈んだ。みんな、無事?」

意識がはっきりとしてきて、ガバッと上体を起こした。

「待て、動くな」

「ここは?」

「落ち着け、もう大丈夫だ」

背の高い異国の男がベッドの脇に立った。その顔を見て身を固くし、慌てて居住いを正す。この金髪の男に心当たりはないが、確かに烏が人の姿になって部屋に入ったような気がした。幻覚を見たのかもしれない。

「あなたは……うーん、思い出せない」

男の青い眼は、親密な色をしていた。よく見ると、……凄い美男子だ。

「しっかりしろ。私だ。カンディヌスだ。ここはトートアヌム大学の俺の研究室だ」

日本語ではないのに、言葉がはっきり分かる。何語かは見当もつかない。

(と……と、東都……? トート……大学?)

「思い出せません、すみません」

さっきまで海の中に居たことだけは、はっきりと覚えている。それが、どうしてこんな場所で寝かされているのか。目の前で七色に光っているクリスタルは、治療器だと直感で分かる。それも、奇妙な感覚だった。

「記憶の障害が起こったらしい」

地震……津波……、海上を覆う火災。まるでフィルムをカットして編集したみたいに、記憶の断片が渦巻いている。

頭部に手をやると、包帯を巻きつけられていた。

「私に何があったんでしょう?」

戸惑っていると、目の前の男が言った。

「二日間、お前は意識が不明だった」

男に、鏡を見せられる。そこには頭部に包帯を巻いた、金髪の女が映し出されていた。手足は長く、背ももともとの自分よりずっと高いらしい。独特にカールしたプラチナブロンドが風で蛇のようにゆらゆら揺れている。額に包帯を巻いていたが、ボリュームのあるツインテールで、左右に大きく膨れ上がっていた。何よりその猫のような金眼が、冷たく光っていた。綺麗だが冷血な美貌にぞっとして、パッと鏡から眼をそらした。

「すみません。何があって私は、ここへ運ばれたのでしょう」

「一昨日の出来事、何も思い出せないのか?」

カンディヌスは心配げに訊いてきた。

「……何も。でも確か、私は海辺に立っていたはずです」

「王党派の逮捕に、お前のプログラムが役立った。『フギン』と『ムニン』がな。それで大帝を逮捕できた」

「大帝?」

「だがその直後に起こった戦闘で、お前は負傷した」

王党派……逮捕……戦闘……?

「……私が?」

フギン、ムニン。……どこか遠い記憶の中で、聞いたことがあるような気がする。

「覚えてないのか? マリス・ヴェスタ」

それが自分の名前なのか、マリス。……もちろん自覚はない。

「クリスタルでの治療が進んだおかげで、とにかく意識を回復したようだ。一歩前進だ。しばらく休んでいた方がよかろう」

やはりこの光る石は、治療器だったらしい。仕組みは分からないが、手をかざしてみると光が少し強くなった。しばらく両手をかざして、宙をなでるしぐさを続ける。そうだ、これはこうして使うものなのだ。この石、いや部屋の中の何もかもが見覚えがあった。

「フ~ム、どうやら、日常生活に支障はないようだ。しかし、その表情、ここがどこかも分かってないらしい。まぁ心配するな、短期の記憶喪失だろう。きっと一時的なものだ。慌てずゆっくりと、徐々に記憶を回復すればいい」

「町が一瞬で沈みました。みんな、死んでしまいました」

再びドサッとベッドに横になり、そう口にした。

「さっき、海辺に居たと、言ったな?」

「……そうです、私は、津波の漂流物に乗って……沖へと投げ出されたんです。港のコンビナートが爆発して、真っ赤に燃えていました」

「落ち着け。お前は今、安全な場所に居る。どんなにリアルでも、それは夢に過ぎぬ」

「夢……それは違います。そんなはずは絶対ありません!! 建物が……私の生まれ故郷が、目の前で沈んだんですよ! たった今……うーん、ダメだ、思い出せない」

さっきまでの記憶が、頭の中から猛烈なスピードで立ち去っていった。バラバラに並んでいた断片的な記憶が、細切れになって、雲散霧消していく。

「そこまでリアルな夢だったのか? ……もしかすると、ビジョンロジックを見たのかもしれないな。とすると、まさか、沈むというのか、この国が」

「それは何ですか?」

「それも知らないのか? 予知夢の事だ。気になるか?」

「はい」

「そうだろうな。なにせ、帝国の住人はみんな洪水に神経質になっている。何度も削られてきたのが我が国の国土だ。……一応、ラムダ大佐のところへ報告しておこう。あのお方は、ビジョンロジックについて独特の見解をお持ちだ。お前の話は、どうも無視できん」

ラムダ、その名を聞いたことがある。なぜか、嫌な気分になった。

「お、お待ちください!」

部屋から出て行こうとするカンディヌスを、引き止める。

「私も一緒に連れてって下さい」

「いや、だめだ。まだ傷が回復していない。記憶障害も酷い。大佐は今、アリーナで警備隊長をなされている。今日は、アリーナの裁判で判決文が読み上げられる日だ」

「近いんですか?」

「ここからアリーナまでは……少し離れている」

「外に出れば、記憶もよみがえるかもしれません。身体は、動かすことが出来ます」

むりやりベッドから降りると、脚もしっかりしていた。およそ百七十三センチにブーツを履くので、立つとかなり大きい。

もう一度鏡を見やった。

真っ白な顔を縁取る大きくカールした金髪の髪は、依然風で揺れていたが、まるで自分の意思を持って揺れているように感じた。黒い服を身に着けた。身体が着方を覚えていた。

自分の名はマリス・ヴェスタ。だが、自分は何者なのか……分からない。今居るこの場所が何処なのか、突き止めなければ。

眩い日差しを見上げた。

太陽のことをラーと呼ぶのだと、なぜか自分は知っているような気がした。

「外にロードマスターを停めている」

カンディヌスは、三角形のイカのような形状の乗用車くらいの乗り物にいざなった。銀色のロードマスターは、路上を滑るように動き出した。同じものが、あちこちで走行している。この車輪のない超低空で浮かんでいるものが、この世界の車らしい。反重力装置で浮遊しているように感じられる。高く飛ぶことも可能らしいが、路上の低滑空を原則としているようだ。

壮麗で、見た事も聞いた事もないような町が目に飛び込んできた。

町は道・建築物が何もかも広く大きく、巨大な摩天楼がそびえていた。ローマ建築風だが近代的で、白・黒・赤の三色の大理石に、金やプラチナ、そして茜色の金属製の装飾が施されていた。かなりの大都会だ。

街中に三メートルほどの彫像が立ち並び、あちこちに温泉施設の湯煙が吹き上がり、噴水も多かった。それらの彫像類もまた、高純度の貴金属で作られていた。明らかに日本ではない。外国でもこんな景色は観たことがない。これは夢を見ているのだろうか。カンディヌスは自分の言葉を夢だといったが、今見ている景色こそが夢ではないか。

都市の中央には、ひときわ巨大な女神像が立っていた。両手で地球を抱えたガイア女神の身体は傷だらけで、ドレスもボロボロ。運転するカンディヌスによると、「傷だらけのガイア」と命名されているらしかった。気味悪く感じた。だが、その顔は眼を閉じ、不思議とやすらいだ表情で微笑んでいるようでもあり、観るものに高潔な印象を与えるような、複雑な感情が沸き起こった。カンディヌスは珍しそうでもなく、散々モチーフとなった女神像らしかった。他の像は、「アデプト」と呼ばれる歴史上の賢者たちだという。

「澄んだ金眼がずいぶんしっかりしてきたな。思い出したか?」

「さっきの事……」

津波が幻だとは、到底認められない。

「たった今、テレパシー通信でシャフトから返答があった。正式にアリーナへの参加が決まったぞ。お前の活躍で、セクリターツは逮捕することができたんだ」

「そうなんですか」

これは、保安員の制服だったらしい。

「今回の逮捕にはお前の功績が大きい。これで俺たちは正式なシャフト保安省のメンバーだ」

空がどこまでも高くて青い。目にしみる青さだ。

二十万人を収容できるという巨大なアリーナは、高さ二百メートルの黄金に輝くピラミッド神殿のすぐ横にあった。ローマのコロッセオのおよそ三倍はあるだろう。普段は最大の競技場であり、コンサートや皇帝の祭典なども行われているらしい。騒々しく、中はすでに市民でいっぱいのようだった。

しかし問題は、その上空に「何か」が飛んでいることだった。

蒼空の中を、巨大な鯨型の怪物の群が六隻、編隊を組んで浮いていた。

「あれは……何?!」

「あれとは?」

「アリーナの上空に、UFOが浮いてる」

「飛行戦艦の事か? まさか、本当に覚えてないのか」

「どうやって浮いてるんです?」

しげしげと見上げていると、

「やれやれ、まるで初めて見るようだな。ラムダ大佐のマカラー艦隊だ。ヴリル・エネルギーとガスの組み合わせで浮かんでいる」

青く美しい空に、禍々しいその威容。

飛行戦艦の中でも、ひときわ巨大な船に、釘付けになった。全体が黒光りした鎧で覆われている。

「旗艦ラムリザードは、ダイヤと並び称される超硬質のアダマンタイト装甲で覆われた、この帝国の武力を象徴する超鯨級戦艦だ……」

「鯨の形を、しているんですね?」

「鯨型戦艦はこの国では珍しくない。大きいほうから鯨級、鯱級、イルカ級と呼ぶ。鯨類の中でも鯱は、タラッティオス・クリオスと呼ぶ、皇帝家のシンボルだ。権威の象徴であり、神聖にして最強の海洋生物タラッティオス・クリオスは、帝国の力の象徴なのだ。ゆえに、戦艦や船の形に採用されている」

カンディヌスは、自分に記憶を取り戻させようとしてくれているのだろう、丁寧に説明してくれた。

「だが全長三百メートル、乗員数三百六十人、『黒鯨』(こくげい)の異名を持ったラムリザード号は、鯨級戦艦の中でもひときわ巨大だ」

その周囲に、ピンクの光沢でメタリックに輝くコマをサカサマにしたような形状の物体が無数に浮いていた。

「あの小さく赤く光ってるのは?」

「……ヴィマナ、戦闘機だ。浮力・推進力を生み出すエネルギーである『ヴリル』を受信するために、大部分が赤い金属オリハルコンで製造されている。普段は、戦艦の中に搭載されているがな……」

それらは音もなく浮かび、アリーナの地面に不気味な影を落としていた。

「後でゆっくり思い出せばよかろう。今日はこれから裁判が始まるが、大佐に夢のご報告だけ済ませて帰ろう」

カンディヌスは、矢継ぎ早のマリスの質問に嫌な顔をせず答えてくれた。この男は味方だ。

空の艦隊を見上げている浅黒いカンディヌスの横顔を眺めながら、しばらく考え込む。

白昼夢の中の映像。巨大な津波が建物を次々と壊していく。赤く焼けた大地に天使が落ちていく光景。あの鯨級艦隊は、これから起こる事の予兆だと感じられた。

夢の中で死屍累々となったオルカやイルカの群れが海岸に打ち上げられた光景がふと蘇ってくる。

すると奇妙な胸騒ぎと共に、頭の中に「声」が鳴り響いた。

--------逃げて、みんな早く逃げて!

隣のカンディヌスは気づいていない。

門をくぐり、ロードマスターを降りて回廊を歩く。

かつて皇帝が演説を行ったというアリーナには、アトラス皇帝本人の他に皇帝家の一族の者たち、さらに、数千人の王党派の人々が集められていた。

アトラス十三世。マリスと呼ばれる自分には、その名の記憶はない。

カンディヌスによると、正式な御名はアトランテオトル帝というらしい。「空を支える者」の意味があるようだ。

その人が今、両手を後ろ手にして手錠をかけられ、裸足で土の上に立っていた。高貴な衣類は剥ぎ取られ、粗末な白装束に身をやつし、それすらも破れていた。さらに体中に鞭で打たれたような生々しい傷跡が残っていた。

日が昇る頃から、市民がアリーナに続々と集結してきたという。一体、何が起ころうとしているのか、理解する者はマリス同様、市民達の中には誰一人いないようだ。

スポーツの競技場となり、数多くの歌手や劇団のステージとなった世界一のアリーナだが、今朝の「催し」はそのいずれでもない。そうして今朝市民たちが見るものは、長らく人々から敬愛されてきたはずの皇帝家と王党派の、罪人としての悲惨な成れの果てだった。どうやら、「シャフト」と呼ばれる勢力が皇帝家に対してクーデターを起こした結果が、アリーナで行われるこの即決裁判らしい。

深夜遅く、シャフトの緊急放送が国中のクリスタルラジオで流され、それは今朝までずっと流れていたという。皇帝家が「シャフト」の秘密警察たるセクリターツに逮捕されたのは、つい二日前のことだった。

この日まで、国民から絶大な支持を受けていた皇帝は、突如犯罪人として手錠をかけられた。一連の放送の中でシャフトは、シクトゥス4D評議会議長の命によって皇帝家を逮捕し、即決裁判が行われる事になった一部始終を、早朝に皇帝のアリーナで発表すると伝えた。

楕円形上に取り囲んだ座席には、半径九キロの大帝都アクロポリスのほとんどの市民が詰めかけ、早朝からその模様をじっと見守っていた。さらにこのアリーナの模様は全国に放送され、全世界にも中継放送されているという。もっとも、放送を受信できる技術を持った外国は、ごくごくわずかにしか過ぎないとカンディヌスは言った。

受刑者たちは、「マギ」の証である魔法石を奪われ、代わりにその首には「シャフト」が用意した首輪を着けられている。さらに首輪には、力を封印するための石が着いているらしい。「アデプト」としての「力」を奪われた彼らは、今や立っているのもやっとという状態だった。

アリーナに集められた人々の中でも痛々しいのは、白ひげの老賢者だった。名は、バルタザールというらしい。彼こそは誰もが知る、帝が幼少の頃から仕えてきた側近だという。かつて数多くの人々の尊敬を集めたその額には、拷問を受けた傷跡が生々しく残っていた。

アリーナの回廊を通って部屋に通されると、背が高い、三十代くらいの男が二人を待っていた。他に、兵士達が二十人ほど立ち並んでいる。

ラムダ・シュナイダー。マントを羽織った背の高い男だ。髪を撫で付け、自信たっぷりで嫌味な顔立ちをしている。さっき、カンディヌスの口から「ラムダ」という名を聞いたとき、嫌な気分になった理由が分かった気がする。自分は……マリスは、たぶんこの男に会ったことがあるのだろう。しかし、その記憶はない。

マリスは立ったまま、ラムダの尋問を受けた。夢の内容を一通り説明した。

「フム……」

とラムダは短くうなってから、

「実はアマネセル姫が……」

と切り出した。

「王党派を処刑すれば、この国は沈む、……この国に恐るべき災難が降りかかると叫んでな。敵ながら、不思議な能力を持った女だから、無視はできない。ハウザー長官は一笑に付したが、議長は実は、その内容を警戒しておられる」

「姫がそんな事を?」

カンディヌスは意外そうな顔をした。

「うむ。実は私も気にしているのだ。この国が沈むビジョンロジックが見えたのでは……という気がする。奇しくもお前が見た夢も、国の行く末を暗示する徴(しるし)……つまり、黙示録かもしれぬ」

「大佐。もしや世界が、終わろうとしているのでしょうか?」

「……」

ラムダは、カンディヌスの問いに黙っていたが、そこに兵士が入ってきて耳打ちした。

「分かった」

ラムダは二人に言った。

「王党派テロリスト共が、アリーナを襲撃し、大帝の奪還を計画していると報告があった。すでにここに潜伏しているらしい。予想したとおりだ」

「では、裁判は?」

「議長は、迅速に判決文を読み上げ、その後、ただちに私のラムリザード号が処刑を実行する予定だ。今日中に終わらせる。私のガンドック隊は、アリーナに侵入したテロリストを始末する。お前は大学に戻ってよろしい」

「はっ」

「マリス・ヴェスタ。……王党派逮捕に貢献し、負傷したと聞いた。記憶喪失だそうだが、よく夢を報告してくれた。ご苦労だったな。帰ってゆっくり休むといい」

「お前は帰れ。私が送ろう」

「いえ……ここに居させてください。大分、気分が良くなってきました。もう少しで、いろいろな事を思い出せそうな気がする」

嘘だった。見るもの聞くもの、何もかもが新しく知ることばかりだ。一体、あの地震と津波に遭遇してから、どうしてこの世界に来てしまったのか、さぐらねばならない。

この国が何処なのか、いや一体いつの時代なのか、未だ分からないままに研究室に戻る訳にはいかなかった。アリーナで何が起ころうとしているのか、この眼で確かめないことには。

「そろそろ時間だ」

午前八時を回った。時間が来てアリーナに黒衣を纏った議長が登場した。二メートルほどもある高身長で、痩身ながら骨ばった体格で威圧感のあるシャフト評議会の最高権力者。長いローブの胸には十二芒星が銀色に輝いている。年齢は六十前後らしい。その隣には黒ヒョウがつかず離れず歩いている。

「あの男……何か見覚えがある。思い出した! でも、どこか印象が違う……」

「何を言っている? あのお方が議長だぞ。まだ記憶が混乱しているせいだな」

かつて皇帝が演説を行ったというその席に、今シクトゥス4D議長が座し、黒ヒョウもその横に腰を落ち着ける。シクトゥスの後ろには、放射状の光線が周囲に刻まれた巨大な「すべてを見通す目」のレリーフがあり、直下の皇帝を見下ろしていた。

「国民の諸君、私は、シャフト最高議長、マギ・シクトゥス4Dである。全員、ご起立願おう。裁判に先立ち、偉大なるラーに宣誓する! 宇宙の純粋なるロゴスとは第一にラーなり。ラーのヴリルは、ピラミッドに受信され、我々は偉大なる文明を築いてきた。我々にとってロゴス、すなわち神とは、天空に輝く太陽に他ならない。……そして、そのロゴスを体現する魔術科学者もまた、神近き能力を持つとされ、この国で永く尊敬されてきた。その代表がシャフト、すなわち我々マギ神官の評議会である。シャフト評議会は、ラーに対してウソ偽りなく真実を明らかとするため、皇帝陛下裁判をここに開廷することを宣言する!」

議長の挨拶がアリーナ中に放送された。

「頭痛がする……」

マリスは、議長の近くに居ると、頭が割れそうに痛くなる。

「ではこれより、シャフト評議会によるアトラス帝裁判を始めたいと思う。本日、偉大なる太陽神ラーの下、真実が明らかとされる時が訪れた。……今日、帝国は重大な局面を迎えた。この危機を乗り越えるため、我々は国民と一丸となって全力で解決に臨まなければならない。なぜ、我々シャフト評議会は皇帝を逮捕したのか? 一昨日から起こった一連の出来事の発端を、最初に明かすとしよう。……全ては春先より始まった。三月半ばのキメラ暴動は、アクロポリスに大混乱をもたらした。その後のテロ過激派組織・情熱党との戦い。その全ては、保安省セクリターツの調査の結果、アトラス帝に原因があったのだ。奴隷生物たる、キメラ達を助長させたのはアトラス帝その人であった。それだけではない! 今日までアトラス帝は皇帝という立場を利用し、私服を肥やし、数々の虚偽をばらまき国民を扇動してきた張本人だったのだ!」

「耳鳴りがします……」

マリスはうずくまって、カンディヌスに訴えた。

「スピーカーが近すぎるのだ。音が響くと、頭の傷に悪かろう」

「少し、離れて座っても、よろしいでしょうか?」

そう聞くと、カンディヌスは連れ出そうとした。大学へ戻される訳にはいかない。

「……自分で歩けます」

そういって、マリスは一人カンディヌスから離れた。

シクトゥスから離れたい。でも、皇帝裁判を見届けたい。この今自分が立っているアクロポリスという都市で起こっていることを、少しでも目撃しなければ。

ゴゴォ------------、ゴゴゴォ---------------。

この音……洪水の音だ。

一体、どこから聞こえてくるのだろう?

マリスは、アリーナの外周に作られた柱の回廊を歩きながら、下の裁判の様子を眺め、音の行方を捜し求めた。

「……しかるに! アトラス皇帝は、これまでの帝国の、ロゴスへの伝統的な理性と信仰を否定し、検証されない不確かな妄説を国民に向けて喧伝し続けた。それはあたかも、原始社会の呪術ソーサラーの時代に逆戻りするかの如き迷信であり、近代以降の魔術科学が歩んできた伝統を破壊する危険思想を吹聴することだった」

ゴゴゴゴォ------------、ゴゴゴ、ゴゴゴォ---------------。

どこだ? まさか、津波が、ここに、押し寄せてくる音なのか? 今アリーナの外壁の向こう側は、海水でいっぱいなのだろうか?!

「中世の封建社会より、唯物主義者は唯物論禁止法によって厳しく規制されてきた。なぜなら、それはヴリルを基本とする我が帝国の魔術科学の伝統を破壊するアナーキズムだったからである。そしてその社会に混乱をもたらしたアナーキズムは、ラーに敵対する者・アポフィスの邪悪な力によるものだった! そこにいる彼は、即位以来、ずっと妄説によって国民を間違った方向へと扇動してきた……。その妄説とは、何一つも検証されない、アガベーなる不確かなヴリル・エネルギーの存在だ。アガペーとは、未だ実証された事のないインチキなヴリルである。そこにマジカル・エビデンスは存在しない。この『アガペー』なる概念もまた、アナーキズムを蔓延させ、社会に混乱をもたらした。さーらに! 皇帝の身分でありながら町へ出てキメラと交わるなど、何というふしだら! 一緒に食事したり、労働に交わったり、皇帝としてあるまじき行為! キメラの解放運動もそこから始まったのだ。ゆえにキメラの暴動を醸成したのである。アガペーとは……それは間違いなく悪魔的な概念である。なぜならばそこから、退廃的な平等主義が説かれたからである。皇帝という立場であるにも関わらず、いいや、皇帝という立場を利用して、彼の退廃的な平等主義は、シャフトが守って来た秩序ある社会の伝統を破壊したのだ!」

マリスはふと、立ち止まった。回廊の向こうに、誰かが居た。チラチラと動く小柄な影が、百メートル先に浮かび上がっていた。

後ろから、バタバタと大人数の足音が回廊全体に響き渡る。ラムダ大佐のガンドッグ隊が、マリスを追い越し、影に迫っていった。

「まだアリーナに居たのか、マリス? 危険だ……早く下がれ!」

前方の女が、宙を飛んだ。

「ヱメラリーダだ、アリーナの中だがやむをえん、サイコブラスターを使え!」

ラムダが銃で撃った。それに続いて、ガンドック隊から色とりどり光線銃が浴びせられる。女は、回廊の壁面や天井を蹴りながら、奥へ奥へと遠ざかっていく。

「あれが……テロリスト!」

マリスが見入っていると、女はスタッと降り立ち、身体の前方に、光る円盤の図形を出現させた。それは、光で作られた盾のように、光線を跳ね返した。

議長の演説の中でも聞いたが、見た事もない科学技術が使われている。サイコブラスターという名称から分かるとおり、精神エネルギーがそのまま物理現象に影響力を行使しているらしい。文字通りの魔術……。これが、マリス・ヴェスタの住んでいる世界の物理法則なのだ。

「ガンドッグ隊、追えッ!」

ガンドックと呼ばれた兵士達が走りながら、次々と巨大な狼に変形……いいや、変身していった。マリスはゾッとした。大きさが子牛ほどもある狼だった。

女は宙から、猛スピードで巨大狼たちにキックを食らわし、さらに、左右の足で次々キックを繰り出し続けた。

恐るべきテロリストの餌食になった兵士が、床に転がっていく。人の形に戻った彼らは、死んではいなかったが、全員負傷していた。

最後にバック転して、天井の暗がりに吸い込まれていった。

突然始まった回廊の戦い。魔術師同士のバトルに、マリスは恐れをなして逃げる事もできなかった。

人が空を飛び、人が獣に変わる。研究所で烏がカンディヌスに変じたのも、幻覚などではなかったのだ。銃にしても、精神波を光に転換しているらしい。銃撃、砲撃、爆弾などではない、精神エネルギー同士の攻撃。魔術とはいえ、その破壊力たるや、近代兵器と変わらなかった。全てが、根本的に物理法則が違う世界だ。

後ろから、さらなる大群の足音が響き渡った。サイコブラスターの光線が、横殴りのシャワーのように、一斉に女テロリストに降り注いだ。女も撃ち返してきたが、その直後女は消えた。

巨大狼に変化したガンドッグ隊が走り去り、マリス・ヴェスタは一人回廊に取り残された。

「アガペーとは、つまり、愛、アモーレだというのだが。そもそもヴリルに、そのような一種の価値観や意味づけをするのはナンセンスだ! ヴリルに、善いも悪いもない! 中立的なものだ。思いやりや愛とは、人間が社会を営んでいく上で作り出した一種の共同体の約束事であり、社会を運営していくにあたって有益な物であろう。だが、決して実体のあるヴリル・エネルギーなどではない。それは決してイコールではなく、魔術エビデンスなく、一線を越えてはならぬのだ。……その仮説は公会議によってはっきりと否定され、以後異端とみなされた。ところが皇帝は、魔術科学的手続きを無視し、その後もアガペー仮説を語り続け、仮説の上に仮説を塗り重ねた。国民に対し、このアリーナで直接、あたかも真実であるかのように喧伝し続けた。これが皇帝の罪状である……」

議長の隣で身体を休めている黒ヒョウが、じっと静かな瞳でアリーナを睨みつけている。

「耳鳴りが……誰か……止めて」

マリスは、いったんカンディヌスの元へ戻ろうとしたが、議長の声から遠ざからないと身が危なかった。議長の後ろにある「全てを見通す眼」のレリーフが、ずっとこちらの一挙手一投足を見ているような気がした。いいや、アリーナで起こっている全てを見通しているような気配を感じた。

フラフラになりながら、マリスは最上階の回廊まで上がると、会場を見下ろした。近くから、話し声が聞こえてきた。マリスは慎重に近づいた。

アリーナの最上段の最後尾の席の後ろの円柱の陰で、赤い髪のショートヘアの少女が男ともめていた。

「今助ければ、陛下を救えるんだ! ……早く、早く陛下を」

さっきの恐るべきテロリストの女だった。頭や腕から、血を流している。ガンドック隊に反撃した際、負傷したらしい。

年はおそらく十七歳くらいだろうか。赤毛の少女は、四十台半ばの男に後ろから羽交い絞めされて、阻止されていた。

「駄目だ、今は耐えろ! 今行けば二人とも殺されるぞ、ヱメラリーダ!」

血まみれになりながら、ヱメラリーダと呼ばれる女は、赤いくせ毛で、顎髭の男と言い争っていた。テロリストの仲間らしい。

男はアリーナ上空に浮かぶ六隻の飛行戦艦から身を隠そうと、急いで円柱の陰へ百六十センチしかない小柄なヱメラリーダを引っ張り込んだ。

それに加え、円形のアリーナを囲むように、何千人ものシャフト保安省の兵士が長銃を構えて立っていた。二人を探しているのだろう。見つかれば、レーザー光線でハチの巣にされるのは確実だ。

「陛下を救えないなんて……アルコン、それでもアンタ近衛隊隊長なの?」

ヱメラリーダのやや釣り目の碧眼が睨み上げる。

「俺たちはこの国で最後の抵抗勢力だ。今は残った者たちだけでも生き延びねばならん! でなきゃ王党派は全滅する運命だ。ここまで来て、お前を救うので精いっぱいだったんだぞ。非難は幾らでも浴びてやろう。だがここは一度退却し、捲土重来を」

柱の陰から同様にアリーナの模様を窺っているアルコンは、周囲に気付かれないように声を押し殺した。

「何が捲土重来だよ」

会話の流れから、ヱメラリーダは帝を一人で奪還しようとして、抜け駆けたらしい。

アルコンは、もともとアリーナなどに近づくべきではないと主張していたらしい。だがヱメラリーダが、シャフトが行う裁判を見届けるというので、危険を賭して付き合っているにすぎなかった。しかし案の定、ヱメラリーダは結局処刑を目の当たりにして暴走するのをアルコンが制止する歯目になったという訳である。彼女は空を飛べるので、いつ飛び出すかと冷や冷やしていた。

目の前には皇帝が生きてまだそこに立っていた。しかしテロリストの二人は何もできずに、即決裁判が行われていく状況を見守るしかない。シャフトの皇帝に対する侮辱に、もはやヱメラリーダは我慢の限界を超えているらしい。もしアリーナへ飛んで行ってしまったら、アルコンに制止する術はない。

「情熱党は壊滅した。だけど、ここに一人残っている……」

その言葉を次いで、アルコンは言った。

「一昨日の皇帝陛下逮捕の際だ。セクリターツの追手が迫る中、私は皇帝家の脱出作戦を指揮し、皇帝に逃げるように勧めた。しかし陛下はなぜか逃げるという選択を拒まれ、王宮に留まった。それで私は奪還を諦めた」

「なぜ?」

「ここで逃げれば、自分が語ってきたことが偽りだったということになる……そうアトラス陛下はおっしゃった。そして王室でセクリターツの来るのをじっと待たれた。やむをえず私は、一緒に脱出してくれる者だけを逃がす他なかったんだ」

その後、当然の結果であるが、皇帝はセクリターツによって逮捕されたという。

「そんな……馬鹿な」

ヱメラリーダは震えている。

「撤退するぞ。これは命令だ! ヱメラリーダ」

「くっそ……」

「さーらーにッ、皇帝の呪術的妄説は続く! ここにある過去の講演録によれば、アガペーの情報をもたらした聖白色同胞団や、神がかり的な守護天使の存在。そしてアガペーによる神の国の到来だとか『永遠の王国』だとか……。彼はこのアリーナで神を騙り、あたかも自分が地上の神であるかのよう振舞った。これまた何も実体なく、何も検証されざる迷信に過ぎない。もはや、神秘科学ではない。神を騙るモノ。それが何であるか。魔術科学者と一線を画すべきソーサラー(妖術使い)の戯言、すなわち、アポフィスに操られた証拠なのだッ!」

「あぁ、目の前に、陛下が捕らえられていると云うのに! こんな光景、……これから毎日悪夢を見そうだ……。あぁ……あたし……、自分だけが助けられて、陛下や同志達がアリーナで断罪されて、処刑される姿を見下ろしているだけなんて、我慢がならない……!」

ヱメラリーダは激しく怒鳴った。マリスに聞かれているのをお構いなしに、血を流しながら。小柄な少女のどこから、こんなエネルギーが沸いてくるのが知れない。

「これらが、一国を代表する皇帝の口から発信されると云う非常事態……。皇帝のアガペーは、アナーキズムのみならず、悪魔の惑わしであるという事は確実だ! このような前近代的な夢幻の如き非魔術科学的妄説の数々は、シャフトのアデプトの霊査によって、魔物に扇動されていた結果だと判明した。同時に、それを熱狂的に支持し続けた王党派の勢力も同罪である! 彼らは、以上の帝による妄説を『上からの革命』の一環と称した。このようにして皇帝は、永年に渡って市民の前で繰り返し妄説を説いた。遂には伝統的に太陽神の代理を務めて来たシャフトの権威を、貶める言説をまき散らすまでに至った。ここへ来て私はもはや、シャフト議長として看過できない状況に帝国が置かれていると判断せざるを得なかったのだ!」

「今日の事、忘れないから。あんたは、陛下を見殺しにした。許さない。そのこと、覚えておいて! 今度、私が自分で決断したことは絶対にあなたには止めさせない」

ヱメラリーダの声はかすれていたが、依然として力強さを保っていた。だがそれでいて、「やむをえない」というアルコンの言葉も理解しているようで、撤退を受け入れたらしかった。

「そこに佇むその男が、妄説を繰り返し説き続けた理由は一体何であったのか?! 世の全ての人々は欺かれた。我々シャフトさえもだ……。私は今ここで、その秘密の正体を解き明かそう。アトラス皇帝は、ソーサラーの黒魔術を使っていた。それが今朝の即決裁判の判決で明かされるもっとも重大な真実である! 当然のごとく、黒魔術はシャフトによって二千年も前に禁じられた魔術であり、以後もセクリターツのたゆまざる尽力によって滅亡したはずだった。だが……それは密かに復活し、この社会に忍び込んでいた。恐るべきことに、それを成したのが他ならぬ皇帝だ。この事実に、国民はもとよりシャフトも長らく欺かれた、という事実である。その為に、彼の妄説は常に正統化されていた。しかし皇帝が即位した頃より、実は我々シャフトの間では、ずっと皇帝の言説についてのある『噂』があったというのは事実だ。それは、単なる憶測でしかないという理由で結局のところ放置されていた。それを見落としたのは我々のミスだったことは認めよう。だがキメラ暴動の究明に追われた結果、我々はこのままいけばヴィクトリア地方の国土崩落以来、百年鎮まっていたこの国の崩壊が、再び起こる危険性に気付いた。もはやこの事実に目をそむけることは決してできない。帝こそがまさしく帝国に破壊をもたらす、恐ろしい悪魔の手先に成り下がったという、その事実を! それはまさに、帝国の正統なる神秘科学の伝統を破壊しようとした罪であり、なおかつ、国家をも滅ぼそうとした罪に他ならない!」

「く……くそう。嘘八百並べやがって。これじゃあ中世に逆戻りじゃないか! いつの間にか、全てが巧妙にすり替わっている。……なぜ市民達は、誰もそれに気づかないのよ?」

ヱメラリーダは振り返って、今一度、立ち止まった。

彼女の叫び声が、シャフト保安員達に聞こえるのではないかと、アルコンは気にしている。裁判における議長の独演会の結論に、柱の陰に隠れたテロリストの二人は愕然とするしかないのだ。

「アガペーは……アガペーは決して悪魔の教えなんかじゃないんだッ! やつらは一体性の法則を忘れたのか!」

再び立ち止まっているヱメラリーダが叫んだ。

「あまりに斬新だったんだ。陛下の教えは、あまりに時代を超越しておられた……」

「そんな言葉、聞きたくないヨ!」

ヱメラリーダが釣り目で睨みつけた。

「すまぬ。……だがな、今この場で、この裁判の判決を疑う者は少数だ。偉大な皇帝はシャフト評議会の伝統を無視した革命を行っただけではなく、黒魔術師にまで落とされてしまった」

「うん、恐ろしく巧妙なやり方でね」

「皇帝の呪術的妄説には、実に驚くべき秘密が隠されていた。それが何をもたらすか。ここで我々に視えたビジョンロジック(予言)を発表しよう。帝の上からの革命は、伝統及び国体を破壊するのみならず、国土の危機を再びもたらす。近年再び頻繁している地震や天災の数々はあの男! アトラス皇帝の活動と因果関係があったのだ。つまり、アガペーなる邪悪な概念が国土にもたらした災禍だ! それはすなわち国の危機ゆえ、やむなく私はシャフト議長として提議し、議会の多数決をもってクーデター発動を決定したのだ。全てはこの国にはびこりつつある最期の黒魔術を打倒し、国家の危機を救うためにだ!」

「酷いソーサラー狩りだ。陛下のせいでまた国土崩落が起こるだなんて。そんな無茶苦茶なビジョンロジックがあるか! シャフトは遂に正体を現したな」

ヱメラリーダは悔しさで震えている。

「アルコン……胸糞悪い! あたしもう出る」

右腕が有機機械であり、半ばサイボーグと化した少女は、最上段の座席の柱の陰からアリーナを睨むように見下ろして、吐き捨てるように言うと、ようやく身体の力を抜いた。

二人が脱出しようとしたとき、アリーナで異変が起こった。

ハッハ、ハッハッハッハッハァ--------!

突然の高笑いでアリーナがざわつき始めた。二人は注視した。マリスも見下ろした。

アリーナの中で、あの白ひげのバルタザールが笑っている。

「貴様の判決文なぞに、わしは耳を貸さぬぞッ! 逆に、今日までラーと陛下にお仕えしたこのわしの方からお前にビジョンロジックを示してやろう。……間もなく、ラーによりこの帝国に最期の審判が下されようぞ。貴様たちにゃ、ネズミやトカゲにかしずかれる暇すら許されないのじゃ。この国は間もなく滅びる! レオの時代で最期なのじゃ、帝国の黄昏じゃ。今や偉大な帝国の栄光は去ったのじゃ! ラーの光は永遠に差し込まぬ。それは、貴様たちが自分で滅亡の書類にサインを記したからじゃよ! シクトゥスよ、貴様は廃墟の中で王冠を戴くがよい! お前たちはその時ラーの、大白色同胞団の答えを、身をもって思い知る事じゃろうて!」

バルタザールは両手を広げて叫び、再び笑った。叫んだり笑っているのはバルタザール一人だけで、アリーナに膝を屈している当の皇帝は何も抗弁しない。他の郎党たちも同様に、沈黙している。

議長の話をさえぎったバルタザールの演説に、「狂信徒め!」と保安省セクリターツのハウザー長官が嘲笑い、他の連中もワハハハと笑いの大合唱をした。

「おい、おかしいぞ。あれは、バルタザール殿じゃないぞッ!」

アルコンが何かの異変に気付いたらしい。普段のバルタザールの物腰からは想像がつかない、という感じだった。

「誰かがシェイプシフトで、バルタザールに成り代わっている?」

「……タブリスか! クーデター騒動の混乱で見失ったが……あいつ生きていたのか」

バルタザールが立って所には、いつの間にか破れた黒衣を着た男が立っていた。ボサボサの長い黒髪、無精ひげ、ギラギラとした目つきの男は、被告の姿になり替わって、いつの間にかこのアリーナに忍び込んでいたらしい。

「あいつ……無茶だ」

ヱメラリーダはアリーナで議長を挑発する男を心配していた。

タブリスは杖を高々と掲げ、議長を指した。

「奸臣シクトゥス。この国を救うはずだったメサイアを殺す気なのか?! 馬鹿め、その罪に怖れおののくがよい! お前達シャフトは、神秘科学の敬虔な使徒でもなんでもない。お前たちこそが、闇の子、悪魔に魂を売った魔人なのだからな! ハハ、ハハハハ」

タブリスは、議長の話を遮ったまま、一向に止める気配がなかった。

すると議長の隣に座っていた黒ヒョウが、ぬっと立ちあがった。それは剽悍な動きで勢いをつけ走り出すと、いつの間にか人の姿へと変じた。これが「シェイプシフト」と呼ばれる変身術らしい。

「キラーウィッチだ」

アルコンがつぶやいた。

タブリスの面前まで、女はツカツカとブーツの音を立てて歩いていく。年は二十八歳くらいだろうか。黒髪のつやのあるショートヘアの大きな釣り目の女は、細身の剣を抜いた。

「モービル剣……あれは、シーガルスホルムの剣!」

ヱメラリーダが叫んだ。

「危な……」

剣の閃光と共に、タブリスはシーガルスホルムに殴られた。黒ヒョウが変じた「キラーウィッチ」としてテロリストに恐れられている彼女の、赤い剣をマリスが観察していると、殺す事も気絶させる事も可能な、レーザー鞭のようだった。感電し、一瞬で気絶すると、男は無残にも砂埃を舞いあげて倒れた。

最初から死ぬつもりだったのだろうか。それを見て他のシャフト保安省の隊員達まで一斉に大笑いし始めた。

いや、そうではない。男はむっくりと起き上がった。

周囲を包囲するセクリターツの光線銃が、雨あられと降り注ぎ、砂塵が舞った。その後には、黒衣の破片だけが残り、死体は残されなかった。

「あのヤロォ、許さない、許さない。絶対に許さない……」

ヱメラリーダの碧眼に怒りの涙が浮かんでいる。いからせた小柄な肩を震わせ、それでも突進する気をグッと抑えているようだ。だが、少女がここで出ていけば下で死んだ男と同じ運命が待っているだろう。

「こうなってはもう誰も、シャフトの独裁には逆らえるはずがない」

「確かに我々は今日、陛下を救えない。だがよくお前の碧眼に焼けつけておけ! 善悪が転倒した悪魔払い裁判というモノを、こうやって陛下のアリーナで堂々と行われ、それで陛下が殺される日を迎えたという事実をな……!」

「あたし達以外はね。あんたの言うとおり、いったん引いてやる。だが、私は復讐を誓う!」

アルコンも到底平静ではなさそうだったが、怒るヱメラリーダを無理やり引っぺがすように担いで、アリーナの城壁を越え、立ち去った。大柄なのに身軽な男だ。

二人が消えた柱付近を、マリスはじっと見ていた。

あのテロリストの女、まだあんなに若かったのか。それなのに、おそらく数々の戦闘で、身体が改造を受けている。にしても、どこか憎めない。なぜか、追跡したラムダたちより親近感が沸いた。

ゴゴゴゴォ------------、ゴゴゴ、ゴゴゴォ---------------。

ゴゴゴゴォ------------、ゴゴゴ、ゴゴゴォ---------------。

洪水の音は、マリスの耳に、いっそう激しく響いた。だが、アリーナに集まった人々の誰も、その音を聞いている気配がなかった。この音は、マリス・ヴェスタだけに聞こえている------。