罪の意識

文字数 1,257文字

お佐和はその夜、屋敷には帰らず人知れず懇意にしていた知人の家の門を叩いた。

夜にトントンと戸を叩く気配を訝って、その人は恐る恐る戸を開けた。

「まあ、お佐和さん、こんな夜遅くにどうしましたか?」

その家の女は疲れきったお佐和を見て驚いていた。

「はい、夜分遅く申し訳ありません、今夜泊めてていただけませんか?」

「ええ、それはもう、何か事情があるようですが、あなたとわたしの仲です、どうぞどうぞお入り下さい」

あの屋敷には帰らないと決めたお佐和だったが、どうしても気になることがある、それはあの佳代のことだった。自分の保身のために十七歳という、これから花が咲く少女を死なせたことに加担した自分が耐えられなかった。あの無念そうな佳代の顔が忘れられないのだ。

お佐和の心の中に(佳代様の無念を晴らさなければ)という素直な気持が初めて芽生えた。

(なんと自分は酷いことを佳代様に……)

たしか、佳代には弟が一人いたと言うことは前に佳代から聞いたことがある。その佳代の最後と無念を弟に伝えることが、残された自分の使命だと思うのだ。お佐和は知人の家に次の日の一日だけ居留守をさせてもらっていた。しかし、時間はあまりない。

屋敷に戻らず不審に思った与左衛門は、自分を探すだろう。その前に早くことの真相を伝えなければという焦りを感じていた。疲れを癒したお佐和は、二日目にその家を出た。佳代の弟を捜し出すためである。

ようやく探し出したその屋敷は立派な造りで「青山」と言った。屋敷に通されたお佐和は、初めて今は播磨 となった若侍と対面した。

まだその時には(佳代様のことについて、お伝えすることがあります)とだけ伝えてある。

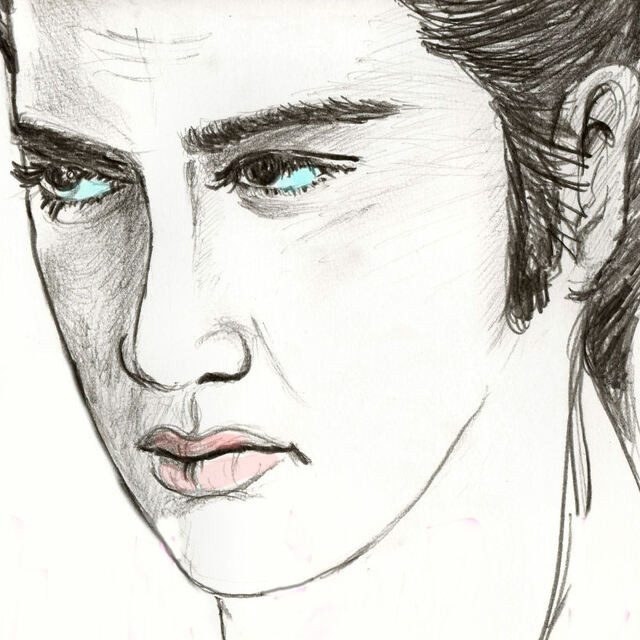

お佐和は部屋に通されて、佳代の弟の播磨と初めて対面した。お佐和が見た播磨は佳代と似ていた。もうすでに元服はしていたが、凛々しく利発な顔している。

「私は、佳代様が引き取られましたお屋敷で奉公しておりますお佐和と申します」

「そうですか、私とは別々に引き取られた妹のことはいつも気になってはいたのですが、家のこともあり中々知ることが出来ませんでした、それをわざわざ……ありがとうございます、お佐和さん」

そう言って播磨は柔かに笑顔を見せた。しかしその笑顔も後でお佐和の話を聞いた後に消えることになる。

「いえ、実は悲しいお知らせなのです」そう言いながら、お佐和の眼には涙が溢れていた。

「悲しい知らせ?」

播磨は美しい顔の眉間に皺を寄せ、不吉な予感に背筋に悪寒が走ったのだ。

「は、はい……」

お佐和は、言葉をどう繋げようか考えていた。しかし、播磨のことを思うと言葉が見つからない。

「お佐和さん、お願いします、さあ」

播磨は妹のことが気になっていた、いつも案じていたただ一人の妹。何とか幸せに生きてくれれば良いと、常々に思っていたからである。

「あ、あの……佳代様はお亡くなりになりました」

そう言うと、お佐和は畳に顔をつけて泣き出してしまった。

「えっ?!」

播磨は、その言葉を信じられずに茫然としてお佐和を見つめていた。

夜にトントンと戸を叩く気配を訝って、その人は恐る恐る戸を開けた。

「まあ、お佐和さん、こんな夜遅くにどうしましたか?」

その家の女は疲れきったお佐和を見て驚いていた。

「はい、夜分遅く申し訳ありません、今夜泊めてていただけませんか?」

「ええ、それはもう、何か事情があるようですが、あなたとわたしの仲です、どうぞどうぞお入り下さい」

あの屋敷には帰らないと決めたお佐和だったが、どうしても気になることがある、それはあの佳代のことだった。自分の保身のために十七歳という、これから花が咲く少女を死なせたことに加担した自分が耐えられなかった。あの無念そうな佳代の顔が忘れられないのだ。

お佐和の心の中に(佳代様の無念を晴らさなければ)という素直な気持が初めて芽生えた。

(なんと自分は酷いことを佳代様に……)

たしか、佳代には弟が一人いたと言うことは前に佳代から聞いたことがある。その佳代の最後と無念を弟に伝えることが、残された自分の使命だと思うのだ。お佐和は知人の家に次の日の一日だけ居留守をさせてもらっていた。しかし、時間はあまりない。

屋敷に戻らず不審に思った与左衛門は、自分を探すだろう。その前に早くことの真相を伝えなければという焦りを感じていた。疲れを癒したお佐和は、二日目にその家を出た。佳代の弟を捜し出すためである。

ようやく探し出したその屋敷は立派な造りで「青山」と言った。屋敷に通されたお佐和は、初めて今は

まだその時には(佳代様のことについて、お伝えすることがあります)とだけ伝えてある。

お佐和は部屋に通されて、佳代の弟の播磨と初めて対面した。お佐和が見た播磨は佳代と似ていた。もうすでに元服はしていたが、凛々しく利発な顔している。

「私は、佳代様が引き取られましたお屋敷で奉公しておりますお佐和と申します」

「そうですか、私とは別々に引き取られた妹のことはいつも気になってはいたのですが、家のこともあり中々知ることが出来ませんでした、それをわざわざ……ありがとうございます、お佐和さん」

そう言って播磨は柔かに笑顔を見せた。しかしその笑顔も後でお佐和の話を聞いた後に消えることになる。

「いえ、実は悲しいお知らせなのです」そう言いながら、お佐和の眼には涙が溢れていた。

「悲しい知らせ?」

播磨は美しい顔の眉間に皺を寄せ、不吉な予感に背筋に悪寒が走ったのだ。

「は、はい……」

お佐和は、言葉をどう繋げようか考えていた。しかし、播磨のことを思うと言葉が見つからない。

「お佐和さん、お願いします、さあ」

播磨は妹のことが気になっていた、いつも案じていたただ一人の妹。何とか幸せに生きてくれれば良いと、常々に思っていたからである。

「あ、あの……佳代様はお亡くなりになりました」

そう言うと、お佐和は畳に顔をつけて泣き出してしまった。

「えっ?!」

播磨は、その言葉を信じられずに茫然としてお佐和を見つめていた。