第101話 火の指輪

文字数 2,708文字

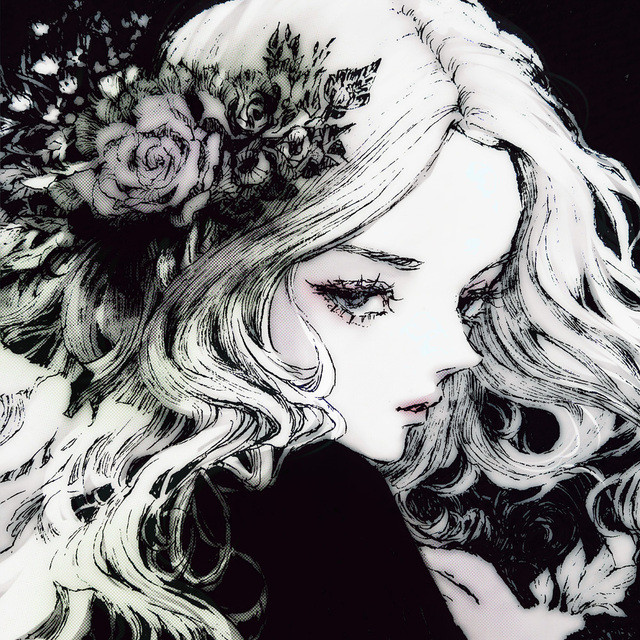

リリスが、暗闇の中で目を閉じ、じっと立ちつくす。

ふと、人の気配に目を開けると、赤く燃える髪の美しい女性が優しく微笑んでいた。

「あなた様は、リリサレーン様でございますね。」

女性はゆっくりうなずいて、細い手でそっとリリスの顔を包み額にキスをする。

そして自分の手から、赤く透き通った石が付いた指輪をはずし、リリスの右手の人差し指に付けた。

『私はお前の内にあり、お前の心の声をずっと聞いてきた。

我が罪の重荷を負ってしまったお前には、わらわは詫びねばならぬ。

悲しみを負わせ、すまぬ事をした。』

「私は……あなたの生まれ変わりなのでしょうか?

ならば、私は……」

『セフィーリアはお前を、フレアにあまり近づけようとはしなかった。

それは私のような目に会わせとう無いという、親心であったろう。

だが、時はすべてを整えつつある。

お前はお前の道を進まねばならぬ。

良いか、この指輪は私の物。

お前の世ではこの指輪は幻、本来の力を持つお前の指輪はきっとルランの城にあろう。

これを取り戻さねばならぬ。』

「これは?」

『これは代々継がれしもの、そしてわれら火の眷族である印(しるし)じゃ。

これとフレアの額の目を取り戻せ。

さすれば道は開けよう。

迷えし巫子の内に封じられていた我が下僕、火の化身キュアは、地の巫子により自身を取り戻した。

お前はまだ指輪を持たぬが、この私の指輪でキュアとも語れよう。

あれは風より早く飛び、きっとお前の助けになる。

だが、お前の下僕ではない。じき消えると覚悟せよ。

お前はお前の僕(しもべ)を手に入れるのだ。

お前は心を鍛え、そして苦境にもかかわらずわらわ以上に修練してきた。

きっとこの苦難にも立ち向かえる力を持っている。』

「なぜ……なぜ隣国の魔導師様は、このような事をなさるのですか?

なぜアトラーナに害を……まさか、本当に隣国は攻めてくるのですか?」

リリサレーンは首を振り、どこか遠くを見るように宙を見つめる。

そして、寂しそうな顔でリリスを見下ろした。

『我は先見では無い。

だが、すべてが、あるべき所にあるべき物を戻そうと動き始めている。

時が来たのだ。

わらわに出来なかったこと、お前がやってくれると信じておる。

どうか、皆と手を合わせ、この国を救っておくれ。

……‥どうか、ガラリアに、可愛そうなあの子に手を貸して……‥』

「リリサレーン様、教えて下さい。どうか」

消える彼女に手を伸ばす。

その手を、突然誰かが握った。

ハッと目を開くと、そこはガルシアの執務室兼謁見室で、自分はソファーに寝かされている。

そして膝枕をしてくれているイネスが、しっかりと手を握って心配そうにのぞき込んでいた。

「大丈夫か?リリ。」

「あ……はい、あっ申し訳ございません。

えと、あの……あの、メイスは?メイスはいかがしました?」

慌てて起き上がり、真っ先にメイスの事が浮かんだ。

イネスがため息をついて、リリスの髪を指でかき上げる。

「大丈夫、気を失っているけど生きてるよ。

兄様が預かって、今はルビーとカナンが付いてる。」

「ああ、良かった、ありがとうございます。」

ホッとして見回すと、向かいのソファにはセレスに魔導師のルネイ、執務机にはガルシア、その横には側近のクリスがいる。

そしてドアの脇には、ガーラントの姿もあった。

慌てて立ち上がろうとするリリスを、イネスが制して座らせる。

「よい、ゆっくり座っておれ。」

うなずいてガルシアが、チリンとベルを鳴らす。

静かに部屋の奥のドアが開き、穏やかな表情の青年が頭を下げた。

「レイト、魔導師殿に茶を。頭がはっきりするようにな。

子供だから酒は入れるなよ。」

「承知しました。」

隣室とは中で繋がっているらしく、レイトは同じドアに向かい、すぐに茶器を持ってやってくる。

「どうぞ、熱いから気をつけて。」

「ありがとうございます。」

リリスに差し出すカップからは、さわやかな柑橘系の甘酸っぱい香りが広がった。

受け取ろうとしてふと見ると、右手の人差し指に赤い石の指輪が透けて見える。

それは先ほどのことが夢ではないのだと、教えてくれた。

「ああ、いい香りですね。」

リリスが一口飲み、ふうっと息を吐く。

それを待っていたかのように、セレスがくつろいだ様子でニッと笑って言った。

「リリサレーンと、対話は済んだかい?」

「えっ」

「何を聞いた?隣国の魔導師の情報は?」

ガルシアも、身を乗り出して聞いてくる。

つまり、自分の中にリリサレーンがいることは、すでに皆に知られてしまったと言うことか。

何をどう話すべきか。

茶をもう一口飲む。

「リリサレーン様は、隣国の魔導師のことはあまりお話になりたくないようです。

……そう、感じました。」

「つまり、何も聞けなかったと?」

「はい、ただ、自分に出来なかったことをして欲しいと……

つまり、リリサレーン様と私たちが魔物と称している物は、見知った間柄ではなかったのかと存じます。」

セレスが、一瞬目を見開き、そして顔をそらした。

イネスがそれを見て、怪訝な目で唇をかむ。

兄巫子は、どこか正体不明だ。

数百年前を生きたリリサレーンとも、驚くことに親しい間柄に見えた。

昔の名を持っている……しかし、自分は確かに兄巫子と共に成長した覚えがある。

何かの生まれ変わりで、前世の記憶を持っているとしか思えない。

しかし、それをここで聞いていいのだろうか。

「それはそうだろうな、伝承ではその魔物に取り憑かれて暴れ回ったと聞く。

見知った仲でもおかしくあるまい。

で、他には?何か聞けたことは?」

リリスが、右手を前に差し出した。

そこには幻の指輪が確かに存在している。

だが、それが皆に見えるのかわからない。

「指輪を……探せと。」

「指輪?どう言う指輪だ?」

「あの……私には見えるのですが……」

「私にも見えるよ。赤い石の指輪。」

「俺にも、見える。」

巫子二人には見えるらしいが、ガルシアが眼を細め、そして見開いてみる。

「うーむ、お前の人差し指にぼんやり赤い炎が見えるような……お前には見えるか?クリス。」

「はい、私にも人差し指に小さな火がぼんやり見えます。」

「同様に。」皆がうなずく。

「なるほど、巫子殿には赤い石の指輪で我らには炎に見えるワケか。

その指輪を探せとは?」

「はい、これはリリサレーン様の指輪で、私には私の指輪があると仰いました。

これは代々受け継がれる物で、火?の、眷族の印と……‥すいません、頭がボンヤリして……

実物は本城にあると。」

「つまり、その指輪があればどうなるというのだ?」

「それは……それで、何がどうなるとは…………」

それで、この事態がどう変わるのか、核心が見えない。

返答に困って、視線を落としじっとただ幻の指輪を見つめる。

隣に座るイネスが、たまらず声を上げた。

ふと、人の気配に目を開けると、赤く燃える髪の美しい女性が優しく微笑んでいた。

「あなた様は、リリサレーン様でございますね。」

女性はゆっくりうなずいて、細い手でそっとリリスの顔を包み額にキスをする。

そして自分の手から、赤く透き通った石が付いた指輪をはずし、リリスの右手の人差し指に付けた。

『私はお前の内にあり、お前の心の声をずっと聞いてきた。

我が罪の重荷を負ってしまったお前には、わらわは詫びねばならぬ。

悲しみを負わせ、すまぬ事をした。』

「私は……あなたの生まれ変わりなのでしょうか?

ならば、私は……」

『セフィーリアはお前を、フレアにあまり近づけようとはしなかった。

それは私のような目に会わせとう無いという、親心であったろう。

だが、時はすべてを整えつつある。

お前はお前の道を進まねばならぬ。

良いか、この指輪は私の物。

お前の世ではこの指輪は幻、本来の力を持つお前の指輪はきっとルランの城にあろう。

これを取り戻さねばならぬ。』

「これは?」

『これは代々継がれしもの、そしてわれら火の眷族である印(しるし)じゃ。

これとフレアの額の目を取り戻せ。

さすれば道は開けよう。

迷えし巫子の内に封じられていた我が下僕、火の化身キュアは、地の巫子により自身を取り戻した。

お前はまだ指輪を持たぬが、この私の指輪でキュアとも語れよう。

あれは風より早く飛び、きっとお前の助けになる。

だが、お前の下僕ではない。じき消えると覚悟せよ。

お前はお前の僕(しもべ)を手に入れるのだ。

お前は心を鍛え、そして苦境にもかかわらずわらわ以上に修練してきた。

きっとこの苦難にも立ち向かえる力を持っている。』

「なぜ……なぜ隣国の魔導師様は、このような事をなさるのですか?

なぜアトラーナに害を……まさか、本当に隣国は攻めてくるのですか?」

リリサレーンは首を振り、どこか遠くを見るように宙を見つめる。

そして、寂しそうな顔でリリスを見下ろした。

『我は先見では無い。

だが、すべてが、あるべき所にあるべき物を戻そうと動き始めている。

時が来たのだ。

わらわに出来なかったこと、お前がやってくれると信じておる。

どうか、皆と手を合わせ、この国を救っておくれ。

……‥どうか、ガラリアに、可愛そうなあの子に手を貸して……‥』

「リリサレーン様、教えて下さい。どうか」

消える彼女に手を伸ばす。

その手を、突然誰かが握った。

ハッと目を開くと、そこはガルシアの執務室兼謁見室で、自分はソファーに寝かされている。

そして膝枕をしてくれているイネスが、しっかりと手を握って心配そうにのぞき込んでいた。

「大丈夫か?リリ。」

「あ……はい、あっ申し訳ございません。

えと、あの……あの、メイスは?メイスはいかがしました?」

慌てて起き上がり、真っ先にメイスの事が浮かんだ。

イネスがため息をついて、リリスの髪を指でかき上げる。

「大丈夫、気を失っているけど生きてるよ。

兄様が預かって、今はルビーとカナンが付いてる。」

「ああ、良かった、ありがとうございます。」

ホッとして見回すと、向かいのソファにはセレスに魔導師のルネイ、執務机にはガルシア、その横には側近のクリスがいる。

そしてドアの脇には、ガーラントの姿もあった。

慌てて立ち上がろうとするリリスを、イネスが制して座らせる。

「よい、ゆっくり座っておれ。」

うなずいてガルシアが、チリンとベルを鳴らす。

静かに部屋の奥のドアが開き、穏やかな表情の青年が頭を下げた。

「レイト、魔導師殿に茶を。頭がはっきりするようにな。

子供だから酒は入れるなよ。」

「承知しました。」

隣室とは中で繋がっているらしく、レイトは同じドアに向かい、すぐに茶器を持ってやってくる。

「どうぞ、熱いから気をつけて。」

「ありがとうございます。」

リリスに差し出すカップからは、さわやかな柑橘系の甘酸っぱい香りが広がった。

受け取ろうとしてふと見ると、右手の人差し指に赤い石の指輪が透けて見える。

それは先ほどのことが夢ではないのだと、教えてくれた。

「ああ、いい香りですね。」

リリスが一口飲み、ふうっと息を吐く。

それを待っていたかのように、セレスがくつろいだ様子でニッと笑って言った。

「リリサレーンと、対話は済んだかい?」

「えっ」

「何を聞いた?隣国の魔導師の情報は?」

ガルシアも、身を乗り出して聞いてくる。

つまり、自分の中にリリサレーンがいることは、すでに皆に知られてしまったと言うことか。

何をどう話すべきか。

茶をもう一口飲む。

「リリサレーン様は、隣国の魔導師のことはあまりお話になりたくないようです。

……そう、感じました。」

「つまり、何も聞けなかったと?」

「はい、ただ、自分に出来なかったことをして欲しいと……

つまり、リリサレーン様と私たちが魔物と称している物は、見知った間柄ではなかったのかと存じます。」

セレスが、一瞬目を見開き、そして顔をそらした。

イネスがそれを見て、怪訝な目で唇をかむ。

兄巫子は、どこか正体不明だ。

数百年前を生きたリリサレーンとも、驚くことに親しい間柄に見えた。

昔の名を持っている……しかし、自分は確かに兄巫子と共に成長した覚えがある。

何かの生まれ変わりで、前世の記憶を持っているとしか思えない。

しかし、それをここで聞いていいのだろうか。

「それはそうだろうな、伝承ではその魔物に取り憑かれて暴れ回ったと聞く。

見知った仲でもおかしくあるまい。

で、他には?何か聞けたことは?」

リリスが、右手を前に差し出した。

そこには幻の指輪が確かに存在している。

だが、それが皆に見えるのかわからない。

「指輪を……探せと。」

「指輪?どう言う指輪だ?」

「あの……私には見えるのですが……」

「私にも見えるよ。赤い石の指輪。」

「俺にも、見える。」

巫子二人には見えるらしいが、ガルシアが眼を細め、そして見開いてみる。

「うーむ、お前の人差し指にぼんやり赤い炎が見えるような……お前には見えるか?クリス。」

「はい、私にも人差し指に小さな火がぼんやり見えます。」

「同様に。」皆がうなずく。

「なるほど、巫子殿には赤い石の指輪で我らには炎に見えるワケか。

その指輪を探せとは?」

「はい、これはリリサレーン様の指輪で、私には私の指輪があると仰いました。

これは代々受け継がれる物で、火?の、眷族の印と……‥すいません、頭がボンヤリして……

実物は本城にあると。」

「つまり、その指輪があればどうなるというのだ?」

「それは……それで、何がどうなるとは…………」

それで、この事態がどう変わるのか、核心が見えない。

返答に困って、視線を落としじっとただ幻の指輪を見つめる。

隣に座るイネスが、たまらず声を上げた。