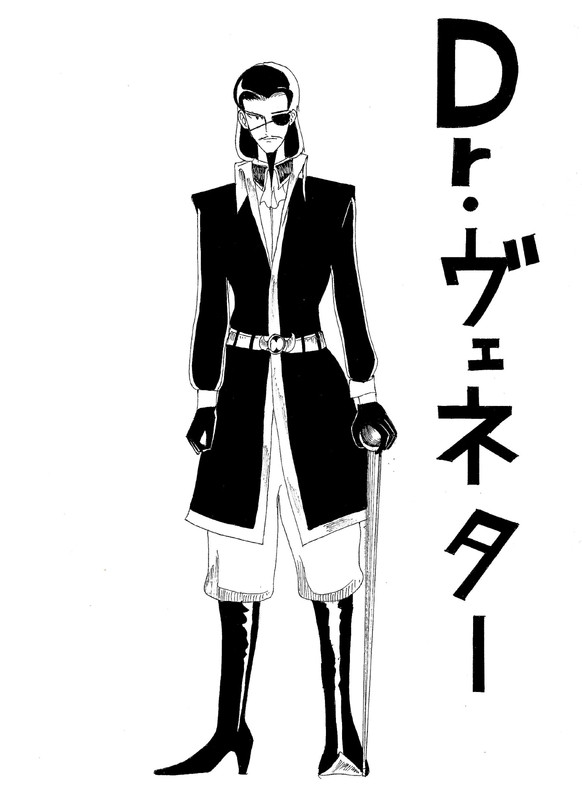

第28話 ドナウ大戦2 Dr.ヴェネター

文字数 9,682文字

黄昏暦(Dämmerung)四百年 西暦二四五〇年 八月三十一日

西ド軍、ペッシオン制圧

早くから禁断地帯のマジャル砂漠で戦線を進めていた西ド軍・メタル生命機械化師団が、先にペッシオンへ到着した。

兵士たちは、無人化した研究施設を瞬く間に占領していった。破壊された施設の隣にテントを建て、ゲオルギウス上級大将は村に陣地を構えると、村周辺の防御のため、進撃を緩めずにそのまま戦線を東へ東へと伸ばしていく。

「Dr.ヴェネター。ここまでは砂漠での、メタル生命兵器の俊足を生かして軍の機動力を高め、占拠することができたが、問題は熟練の東ドナウ連邦軍相手にどこまで通用するかだ」

ゲオルギウスは、インダストリアル・ローマ社が推し進めてきたメタル生命兵器に対し、以前より懐疑的だったが、ゴードン社長の傀儡政権となっている現ガイキューヌ大統領の命でやむなくペッシオン攻略作戦の実戦投入を受け入れたのだった。

「旧式の兵器を擁する東ドナウには、砂漠において我がインダストリアル・ローマ社の誇るメタル生命体技術の方がいかに有利であるか、思い知らせてやりましょう。彼らは、ヴォルガ機界に次ぐ、西の最新兵器の悪夢に苛まれることになりましょう」

「そう願いたい」

Dr.ヴェネターは、ガラティア・アンダルシアに指示した。長身の女性オペレーターは、両手から稲妻めいたPMFを発し、十数台のモニターに映し出された各方面の軍団を操作している。

その直後、メタル生命兵器の機械化師団戦車は、砂塵を巻き上げ猛進してくる東ドナウ軍の重戦車部隊と遭遇した。

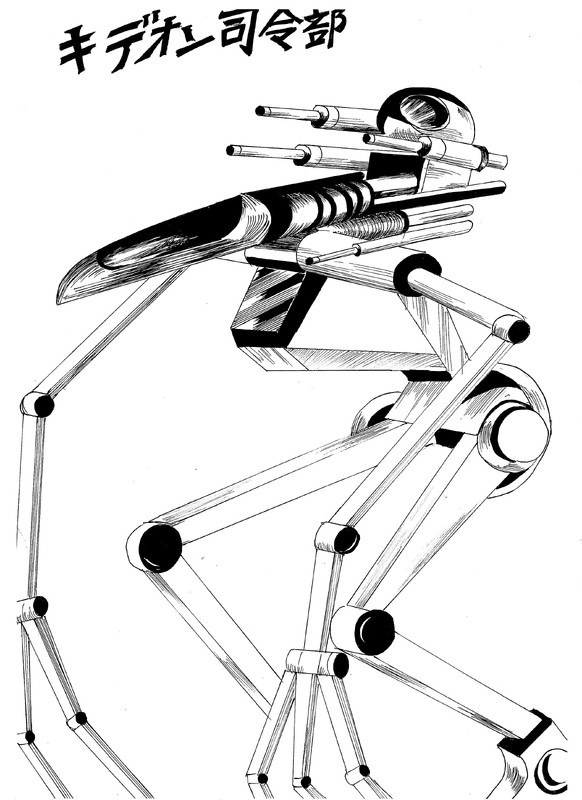

地平線から地響きを轟かし、粉塵を巻き上げて、ギデオン司令部が歩いてきた。高さ百三十メートルにもなる、巨大なナナフシのような細長い骨格を持ったロボット型戦車。その周囲を、およそ五十メートルサイズの巨大な多砲重戦車ヘリオス・メガタンク部隊が八十台で陣を形成し、さらに、無数に小型の装甲車が展開していた。

*

「敵がペッシオンに到達しました!」

東ドナウのウォーヘッド総司令部。その中心にある、「ドクロ室」といわれる司令室に立つロージャー・シカケーダー総参謀長は、東西ド軍がペッシオンの南方で衝突した瞬間、顎に手を当てて映像を眺めていた。

先に陣を進めてきた分、西ドナウ陸軍の方が足が速いに決まっている。だが、東ドナウ軍は出遅れを大軍勢で補えるという算段の元、歩を進めてきた。

「こちらは三十五万、敵は三万二千。普通に考えれば正面から衝突すれば、兵力十倍の我々が勝つに決まっている。奴らがペッシオンを守りきれるはずもない。敵はいったい何を考えている?」

クロフト・サラマンジア元帥は、いぶかし気にシカケーダーに訊いた。

「ピースメーカーの発動以前から、西が前線を禁断地帯の先へと伸ばしていたのは、我々が分かっていない禁断地帯の西域を彼らが詳細に把握していた故です。そして敵の兵器群には、エフェメラ戦闘機で分かる通り、こちらの予想もつかないような秘密がある――。まずは、正攻法で押してみましょう」

「お互いに探りあいだな」

シカケーダーは西ド軍兵器の情報不足を、戦場で補う方針だった。これまでにも数多くのスパイを西ドナウに送り込んできたが、ヘイズの下水処理城に潜入して帰ってきた者はおらず、隠密行動に優れた軍偵イルカは城に忍び込むことができない。メタル生命兵器に関する情報については何も有効な成果が得られなかった。それでも、東ドナウ連邦軍には圧倒的大軍という余力があった。サラマンジア元帥は、ペッシオン奪還の電撃作戦を実行した。

「フン、観れば見るほど奇っ怪な姿だ!」

東ドナウの中規模戦車の砲兵が、前線を蠢く西ドナウの甲虫型メタル生命体戦車を見ながらイオン・ブラスト砲を連射する。

「さしずめ、ドナウデルタでさんざん見てきた、ヴォルガ機界のマシン・ヴァーサーカーの劣化コピーってところか?」

同僚兵がデータ分析しながら答えた。

「ああ、ま、アレに比べれば児戯に等しいな。デルタで真の地獄を見てきた俺たちからすれば、この戦いはレクリエーションも同然だ!」

「ハハハハハッ、ならとっとと片付けて、連中の残コツでも土産に、国に帰るとするか!」

東ドナウの兵たちが西ドナウ軍をここまであざ笑うのは、今日までの自身の戦歴と、兵器を手足のように扱う熟練としての確信からだった。

西のメタル生命体戦車は、数多くのホバーバイク兵を従えていた。バイク兵は俊敏で、対戦車迫撃レーザー砲を持ち、戦車にとっては脅威だった。だが、東ドナウの機甲戦団の弩級重戦車ヘリオス・メガタンクには強力な電磁シールドがあり、簡単にはレーザーは貫通しない。弩級戦車センチュリオン、エクスマキナも同様だ。およそ三百メートル以内に接近しなければ有効ではなく、さらに空から地上から接近する敵は、潤沢な迎撃レーザー砲によってことごとく撃ち落とされていく。両者の火力の差は歴然であり、初戦は東ド軍の着実な勝利で終わるかに思われた。だが――

「撤退開始……」

西ド軍元帥・ゲオルギウス上級大将は、メタル生命体オペレーターのガラティアに、全メタル生命体戦車の撤退を命じた。

砂下の悪夢

西ド軍のメタル生命体戦車が、東ド軍の重戦車隊の雨あられの砲撃を受けた瞬間、次々と爆発炎上していった。その直後、砂漠に静寂が戻った。粉塵が晴れると、砂の上には西ド軍の戦車が一台もおらず、その残骸すらも残されていなかった。

「戦車が跡形もなく――消えただと?」

サラマンジア元帥は前線の報告を反芻した。一瞬嫌な予感がよぎる。

一瞬の躊躇の後、東ドナウ軍の機甲師団の戦車はいったん停車し、戦場をくまなく調査した。

「敵はどこだ?」

間もなく、十五キロ先の部隊から報が入った。

「ペッシオンの東方向、敵が現れました!」

「何?」

西ド軍のメタル生命体機械化師団が唐突に出現し、間近でパルスレーザー砲を浴びせてきた。電磁シールドの有効範囲内を超えた近接戦闘であり、あっという間に十五台のヘリオス・メガタンクが破壊された。

「追撃しろ! 撃てェ!」

東ド軍は豊富な火力で猛反撃するも、すでに戦場に敵はなかった。再び消え去ったという報が、サラマンジアの元へと届いた。

調査しながら追撃していると、メタル生命体戦車隊はいつの間にか後方へと回り込み、東ド戦車隊は動く棺桶と化した。パルスレーザーを撃たれて次々爆発していく。

「くそっ。何がどうなってる……」

「地面です! 敵戦車は砂の中へと消えました!」

現場の兵士は悲痛な声で報告した。

「砂の下と、今確かにそう言ったのか!?」

サラマンジア元帥は目を剥いて怒鳴った。

「はっ」

突如、黒いメタルサソリ戦車が砂下から現れ、東ド軍の軽戦車はハサミで捕らえられた。尾からパルス・レーザー砲を撃たれる。

「うぅ……ウワーッ!!」

直後、爆発音とともにモニターの映像は砂嵐に変わり、途絶えた。

西ド軍のメタル生命体戦車は、一撃離脱作戦で、砲撃するとすぐ砂の中へと潜った。東ド軍が消えた地面を撃っても、空虚なクレーターが出来上がるだけで、そこには何も残されていない。

「戦車が砂の下を移動しているだと……?」

サラマンジアの思考停止なつぶやきを、シカケーダーは無言で聴いている。

東ド軍の正面からの攻撃に、西ド軍は砂の中へと雲隠れした。砂の下に対して、最前線の東ド軍の重戦車のレーダーでは限界があった。地上戦においてもメタル生命体戦車は極めて機動力が高く、東ド軍の戦車よりもはるかに小回りが利いていた。

西ド軍は総じて正面衝突を避け、負けそうになるとあっさり敗走した。チャフを撒き、被弾して爆発したように見せていた。東ド戦車が血相を変えて追撃する。すると砂に隠れた伏兵が側面から、ザッと出てきて集中砲火を浴びせる。前方を敗走していた部隊が砂下でくるりと反転して有効射程距離内に出現し、三方を包囲して、東ド軍を挟撃する。

西へ行くと見せかけて、移動を開始した時点で粉塵を撒いてすぐ地下へと潜り、砂下から東へ回り込むと攻撃する。戦場は大混乱となり、東ド軍は現場の指揮系統を見失いかけていた。

*

「どういうことだ、砂の下で何が……一体何が起こっている!!」

前線からウォーヘッド総司令部に続々と入る敗戦の報に、サラマンジア元帥はもはや、戸惑いを隠すこともない。

「西ドナウ軍は負けると、撤退する振りをして敵陣の罠へとわが軍を誘い込んでいます! メタル生命体戦車は砂に潜ることができるのです。まったく、禁断地帯のメタル生命体そのものです!」

兵たちの報告は、元帥の予想を超えていた。

「そうか――そういうことだったのか! だから砂の下で機敏に活動できたのだッ。いいか、絶対に潜らせるな――潜る前に四方から集中砲火を浴びせろ、圧倒的火力で対抗するんだ!」

サラマンジアの拳が机を叩いた。元帥は、西ド軍の兵器はただ奇をてらった代物だと心のどこかで決めつけていた。しかし実際の砂漠戦で、極めて有効な機能を見せつけられ、考えを改めざるを得なかった。

「メタル生命兵器は、多少PMWを発しているようです。それで、エリスン・オンディーヌのピースメーカー発動以前に、禁断地帯を進んでいたのでしょう。さらに、砂の下に隠れ、高い機動力で移動することができる……それが彼らの兵器の主要な秘密です!」

ようやく、シカケーダー総参謀長は口を開いた。

内務省リリアックスの情報網をもってしても、インダストリアル・ローマ社のヘイズ下水処理城内で行われていたメタル生命兵器の開発情報を掌握することはできなかった。すべては、下水城の警備に阻まれた。そのことが、現状の最前線での結果をもたらしている。それだけ、Dr.ヴェネターの錬金術研究は、鉄壁のガードに守られた超特級機密だった。

「地下は前線部隊の想定外だ。ヘリオス・メガタンクをはじめとして戦車部隊に地中レーダーは搭載されていない……。ククククソウ……ギデオン機甲師団のみでジェットスケーターを後方に回したのは失策だったか!」

サラマンジア元帥は、怒りでブルブルと震え出した。

テレパシストの兵士と、長大なレーダーメットが組み合わされた、ジェットスケーター部隊は索敵においてドローン類に勝っていたが、戦の序盤戦はギデオン機甲師団の弩級重戦車のみで圧倒できるはずだったため、「歩兵」扱いの彼らは、第三陣である後方のウォーヘッド総司令部が率いるセラス機甲師団に配属されていた。

*

東ド軍のギデオン機甲師団は、前線での大混乱が続いていた。

東ドナウ軍の圧倒的火力に対抗するため、西のメタル生命体戦車は、一様に伏兵として土中に隠れ、現れてプラズマ弾で攻撃すると、また土に潜っていった。

ミサイルや接近する大軍に対して、砂の中に猛スピードで潜る能力を持ち、後ろへ立体的に回り込み、砂の中から突如出現した。「潜る前に撃て」というサラマンジア元帥の命令実行は、ほぼ不可能だった。それだけ、メタル生命体戦車の潜るスピードは速かったのだ。西の予想もつかないゲリラ戦術に、東ドナウ軍は悪戦苦闘していた。

「もしも敵が逃げ出したら警戒せよ。――周囲を覗え。伏兵が砂の下に隠れている可能性がある!」

シカケーダーは直接各部隊に伝令した。

「砂塵、振動……砂から出てくる兆候をキャッチして狙え!」

頼りは、音の響きや光などの異変だった。中でも重要なのは「音」である。砂漠の戦いは、潜水艦同士の海中ソナー戦の様相を呈した。だがそれは水の中に比べて、微弱で不確かだった。

*

「砂塵から敵情を探れっていうのか? ぐっ、なんたるアナログな――」

「我々の電子兵器が効かぬ相手とは!」

弩級重戦車は密集していると狙われやすい。重戦車の隊列は四台一セットの単位で構成され東西南北を見張る。上空を漂う無数のドローンが砂の異変を察知し、戦車の砲撃位置を特定、集中砲火を浴びせた。

ヘリオス・メガタンクは、バンカーバスター(地中貫通弾)を使用し、砂漠に数十メートルの大穴を開けた。だが敵の地下での機動力はその攻撃を上回り、立体的に、あるいはジグザグに動くため、その効果は薄かった。生物的な本能の動きともいえる。それでも十数台のメタル生命体戦車の撃沈に成功すると、東ドナウ軍には他に有効な手段はなく、あちこちでバンカーバスターが炸裂することになった。

「まずいぞ……。場所が」

サラマンジア元帥は地図を眺めて懸念を口にした。

「全軍に伝達する! ペッシオンの周辺で地中貫通弾の使用は禁止する。外周五キロ以上に限定しろ!」

モニターの中で爆音が四方八方で炸裂する中、元帥は伝令した。

「繰り返す、ペッシオン付近ではバンカーバスターは使用するな! 地下の古代機械が傷つく恐れがある」

ウォーヘッド総司令部から使用禁止命令が出たが、前線の兵たちには不満が高まっていた。

「クソウ!! バンカーバスターを使うなだと? お偉方は何も分かっちゃいない!」

結局、東ド軍の戦線は押し返されて、一時撤退を余儀なくされた。

「メタル生命体の戦車か――、マッドサイエンティストめ!! 向こうにもお前の様に賢い奴がいるようだ! 西はなぜこんな悪夢のようなシロモノを作り出すことができたんだ?」

前線の兵士たちと同様、ヴォルガ機界のマシン・ヴァーサーカー軍団に比べれば大したことないと、開戦前に楽観視していたサラマンジア元帥は、インダストリアル・ローマ社のテクノロジーの恐ろしさを味わっていた。

「イタリアを領地とするローマ社は、最後の審判(ジャッジメント・ウォー)で全世界を滅ぼした悪の帝国・ロートリックス朝の後継的な存在なのです。むろん、神聖ドナウの継承などではありません。つまり旧世界の亡霊で、ロートリックスとの直接的な因果関係こそないものの、現代社会の諸悪の根源だといえるでしょう」

シカケーダー総参謀長は、終始穏やかにサラマンジアをなだめるように言った。

「ギル・マックスと同じか?」

「はい」

「その奇っ怪な兵器軍が、我が軍事大国・東ドナウを圧倒しようとしている。許せん! ヤツらのような資本家の道楽とは違って、東ドナウは人類をヴォルガの魔手から救うために戦っているのだ! 我々は、全ての兵士が士気も高く一人残らず精鋭である! 眼にモノ見せてやる――前線の火力が足らぬ、圧倒的な火力が!!」

火力第一主義のサラマンジアは、怒りでガタガタと震え出した。シカケーダーとしては別の考えを持っていた。火力は――火力だけでは戦場は勝てない。情報戦において、東ドナウは最初から負けている。西は砂漠の戦場において東よりはるかに優れた兵器を作り出し、それを秘匿することに成功していたのだ。

西ドナウ空軍の大空襲

西空から戦闘機の大編隊が、群雲のようにペッシオン上空に接近してきた。かのメタル生命戦闘機エフェメラである。

西ド空軍の戦闘機と爆撃機は、大苦戦の東ドナウの機甲師団に対して空爆を開始した。東ドナウの前線部隊・ギデオン機甲師団は、空軍を搭載する空母戦車が存在せず、空母の進撃も出遅れていた。何もかも西ドナウの先手に負けている。

地上は阿鼻叫喚地獄の様相を呈し、東ド軍の戦車部隊は次々と空爆を受けて破壊されていった。

狡猾なメタル生命兵器軍に加えて、続々と飛来した西ドナウの空軍は、ペッシオンの制空権をあっさりと掌握した。轟イストリヤは、未だ機体修復のために上空一万五千メートルから降りられない。

気づけば西ドナウ軍は戦線を押したまま、ペッシオンから一歩も動いていない。当初、西と東の戦力差は、数では一対十、兵力ではよくて三対七……のはずだった。だがローマ社のヴェネター・グノーム卿のメタル生命兵器軍によって、実質九対十まで戦力差は縮まったのだ。

「何たる惨状だ!」

サラマンジア元帥が望む、さらなる大火力の前線到着までには、まだ時間を要した。

「いずれにせよ、掘削はウォーヘッドの到着を待たねばならなかったのです。古代機械のPMFには、並の掘削機では太刀打ちできません」

シカケーダー総参謀長は淡々と言った。

「何!? 総参謀長、つまり……今のところは想定内だと言うのか?」

「はい」

ロージャー・シカケーダーもロボットではない。ただ元帥に比べて感情の起伏が乏しいのだ。いや、元帥の感情の起伏が豊かすぎるというべきだろう。

「そんな悠長に構えて大丈夫なんだろうな? 総参謀長。問題は奴らがどれくらいのスピードで掘り当てるかだが……」

すると総参謀長は、モニターを注視した。

「ペッシオン地下の巨大空間は、メタルコアのコアゲートが守っています。そう簡単には破れないはずです――。西は掘削にかなりてこずったまま、一時膠着するでしょう」

とだけ答えた。

「本当か? よし、ペッシオン制圧はいったん中止だ! ギデオン機甲師団、撤退せよ! 我々ウォーヘッドが到着するまで待て」

サラマンジア元帥にとってはシカケーダー総参謀長と異なり、あまりに想定外の事態だった。

だが、あのギル・マックスをも退け、さらには味方につけたシカケーダーである。彼を参謀としているからこそ、元帥は百万の大軍をも上回る信頼によって、戦場において負けなしという確信を得ることができていたのだ。

ウォーヘッド総司令部は、現場の混乱を収拾するため、前線の兵力の完全撤退を命じた。航空戦も、轟イストリヤ航空師団の再装備を待たねばならなかった。さらに第三陣のウォーヘッド総司令部の搭載機へと続く予定だったが、東ドナウ軍は目的の古代機械の発掘において、数歩出遅れた。

*

「よくやったぞガラティア――!」

Dr.ヴェネターは、長身の女性オペレーターをねぎらう。

「ハッ」

光沢のある銀髪のガラティアは片目をつぶり、ニヤリと微笑んだ。

「閣下の作戦のサポートを無事務めることができて、光栄です」

“龍殺し”ゲオルギウス上級大将も無言でうなずく。メタル生命兵器に対する懐疑は、すでに大勝利への確信へと変わっていた。

ゲオルギウス上級大将が作戦を指揮し、Dr.ヴェネターが指示し、メタル生命兵器を操るメタル生命体のオペレーター、ガラティアが作戦を実行した。その連携はスムーズに行われ、メタル生命体戦車の戦力がいかんなく発揮された初戦だった。インダストリアル・ローマ社の錬金術が、戦場の景色を一変させたのである。

*

ヘイズの下水処理城の社長執務室では、歓喜に沸き立つガイキューヌ大統領と共にローゼス・ゴードン社長が祝杯を挙げていた。

「素晴らしい、まさにローマ社の科学技術力の勝利だ! これほど早く吉報が聴けるとは……。あれほどの大軍を前に、ヴェネター卿は偉大な戦果を上げた。野蛮人どもはさぞ舌を巻いておるだろう!」

「ありがとうございます。当代きっての錬金術師が、“龍殺し”ゲオルギウス閣下のお役に立てたようで何よりでございます」

「フフフッ、サラマンジアめ、死にたくなければ砲撃ではなく、とっとと軍都へ戻って花火でも打ち上げておればよい! いやはや気分がいい!!」

二人はすでに、二本目の発泡酒を開け始めた。

二人と彼らを取り巻く連中から少し離れたところで、社長の娘、パメラ・ゴードンが一人冷ややかな視線を送っている。パメラが帰国したのは、そもそも戦争を見物しに来たのではない。ハーモニー・シルヴェストルの様子を見るためだった。目の前で眠り続ける少女は、その実、アルシアナで「分身」が暗躍していた。だが、本社はそのことに全く気づいていない……。

もう一つ、本社が知らない事実があった。パメラは、北米のギャング・マックス団の幹部、マサイアス一族をアルシアナ支社で自身の右腕にしていた。アイアス、マサイアス、エクサスの三兄妹である。前に彼女が父親に語った「超生命体」のNY刑事の介入は、彼女自身が招いた結果だった。自業自得も含めて、本社の支援など当てにならない。アルシアナの問題は、自分で解決せねばならない。戦争を見物している暇もない。ここで、成果を得て持ち帰らねば――。

西ドナウ軍の掘削

九月一日朝。

Dr.ヴェネターは、ペッシオンでの古代機械発掘を開始した。

砂に潜るメタル生命兵器を駆使し、ガラティアは研究所直下の掘削を進めている。そのガラティアのPMFを発光する指の動きがピタリと固まっている。

「どうした?」

ヴェネターは、ガラティアの異変に気づいた。これまでになく、焦りの感情に囚われているようだ。

「ダメです、メタル生命兵器ではPMのカーストレベルが――古代機械のコアゲートまで到達できません!」

ガラティアは、メタル生命兵器群を使役してひたすら潜って掘っていくも……、強力なPMFのバリアーに阻まれていた。古代機械のコアゲートが放つPMFだった。

「どうやら、先発隊のメタル生命兵器のPMFの限界が見えました。現在の軍備では、どれもPMの水準が目標に達しません」

ガラティアはDr.ヴェネターをじいっと見て、

「より上位PMのメタル生命兵器が必要です……」

と言った。

「待て、それは」

早くも、実戦投入できるメタル生命兵器が枯渇したことを意味した。実は、西ドナウ軍の兵力はスレスレだった。第一陣が成功しなければ次はない。そうDr.ヴェネターは考えていた。

「――お願いします」

ガラティアの瞳が、ガラス玉のようにキラッと輝いた。

「あれを本国から呼び寄せるつもりか? まだ検証の途中だぞ」

メタル生命兵器は、人間のコントロールが効かなくなる恐れを、常に内包している。ゲオルギウスが懸念した通り、暴走したら、Dr.ヴェネターでもどうしようもなく、味方をも危険に晒すことになる。

ガラティアは少し間をおいて、

「お任せください。私のPMFならコントロール可能です。すでに実証済みです」

その実証実験はDr.ヴェネターのあずかり知らぬものだ。下水処理城の地下にあるヴェネターのラボは、数年前からガラティアの独擅場になりつつあった。

「やらせてみろ。やるなら早い方がいいぞ」

ゲオルギウス上級大将は前に乗り出して、命じた。龍殺しの軍人が乗り気になったのは、ガラティアを信頼しつつあったからだ。

「御意……」

Dr.ヴェネターは結局承諾した。ヴェネターにとっても、他に策は見当たらなかったのだ。

「よろしい。ヘイズに援軍を要請するッ! 全軍に告ぐ! より上位のPMのメタル生命兵器が到着するまで、何としてもペッシオンを死守せよ!」

ゲオルギウスは賭けに出た。それと同時に、このインダストリアル・ローマのヴェネター卿が連れてきた女性技術者に、奇妙な違和感を覚え始めていたのも確かだった。

ガラティアは、ピクリとも動かずに両手を下向きに広げて、再びメタル生命兵器の操作に集中している。人間ならば普通は多少身じろぎするものだ。ところがガラティアにはそれが全くない。

ゲオルギウスは気づいた。彼女は――まるで「人形」ではないか!

「まさか」

ガラティアの身体がプラチナ色に光り輝いている。その全身が過剰なほど可視光レベルで発光したPMFに包まれると、たちまち制服が燃え始め――、溶けてすべてなくなった。ゲオルギウスは一瞬うろたえたが、目をこすってもう一度彼女をよく見た。目の前に、フルヌードで光沢質のメタル本来の身体が座っていた。髪質も顔も、すべてがメタル質の女性……。

「Dr.ヴェネター、彼女は……」

「私のPMです」

ガラティアは人間ではなかった。土のエレメンタルが宿った、サイキック・メタル(PM)が「人型」と化した存在、すなわち「PMホムンクルス」だったのだ。

ゲオルギウスはその長身の「女」の形状をした物体を唖然として見つめた。ピグマリオン伝説で、彫刻が人間となった女性の名を持つ、オペレーターを。

ガラティア・アンダルシア。自由意志を持ち、行動する、Dr.ヴェネターのPM。