第3話 冥府 ヘイズ工業地帯

文字数 4,608文字

黄昏暦(Dämmerung)四百年 西暦二四五〇年 八月十八日午後七時

回転灯の青白い光が、エリスンの顔をなめ、パッと瞳を青く輝かせて通り過ぎていった。

夜の雲を、工場の明かりが煌々と照らし、赤く、時に別の場所では青くボウッと輝く地平線。ゴォーンゴォーン……と、機械音が鳴り響いている。

旧ドイツ領に位置する、ヘイズ工業地帯の州都。旧ミュンヘンである。ヘイズとは、「冥府」という意味だ。靄、スモッグという意味もある。

土台を三百メートルくらいかさ上げしている。それが国境の壁の様に、左右の地平線まで続いていた。万が一メタル生命体が入ってこれないようにしているらしい。実際は禁断地帯の「外側」なので、ほどんどないだろうが。

百年間、国交がない西ドナウ共和国。工業国として発展しているくらいはエリスンも知っていた。だが、エリスンが目の前にしている光景は、自身の予想を遥かに超えていた。まさに、二十四時間稼働し続ける不夜城。

スモッグに覆われた都市は、朽ちた欧州のゴチック建築を土台に、新造の鉄骨の工業ビルが天へ天へと伸びている。さらにその上に延々と連なる煙突が並び立ち、排気ガスや炎が吐き上がっていた。

煌々と照明が輝き、ギラギラと水面に反射している。

無数の巨大パイプがはい回る、無機質な鋼鉄の工業用摩天楼が延々立ち並び、その高さは数百メートルにも達していた。

西ドナウの産業革命は旧世界のテクノロジーよりずっと後退し、人類のわずかな生存領域をも脅かす環境破壊をもたらす元凶だった。

煙突や排気口から立ち上る無数の白いガスが、上空へと集まって、雲を形成する。

光化学スモッグで昼は常に暗く、夜は怪しく白く赤く青く輝き、昼夜問わず常に酸性雨がシトシト降り、ところどころパイプ類が赤茶けている。

災いの雨。人間が作り出した人工雨は、有害物質が雨となったもの。それでドナウの水質が変化し、今後魚がいなくなる。プランクトンも消える。建造物は酸性雨に溶かされ、侵食していた。

時折晴れ間も出るが、空は排気ガスでどんよりと曇り、月の光は地上に鈍く届いていた。ゴーンゴーンという低周波の機械音が響き渡り、不快な気分をますます助長させる。

猛烈な化学的な金属臭が漂い、川は大量の工場排水が流されていた。

側溝から水が流れ込む正方形の溝に、ゴミ鮭が何匹かグルグルと渦巻いて泳いていた。川で観た個体とはカラーリングが異なっていて、同じ文字のゴミがたくさん浮いていた。そこで、メカニズムが推測できた。

擬態魚がゴミだらけの水に棲んだ結果、ゴミに擬態し、文字をそのまま浮かび上がらせたのだ。ゴミも食べているので非常に汚く、汚染されている。つまり、ゴミが水の中にあふれた状態が普通の環境になった水質ということだ。

エリスンは汚水のもとを目視でたどった。

巨大な「壁」を見上げて顔色を変える。

「こんなモノが……いつの間に」

巨大なダムが建設されていた。これが所長が言ってた、下水のダムかもしれない。国交が断絶しているうちに建設されたのだろう。

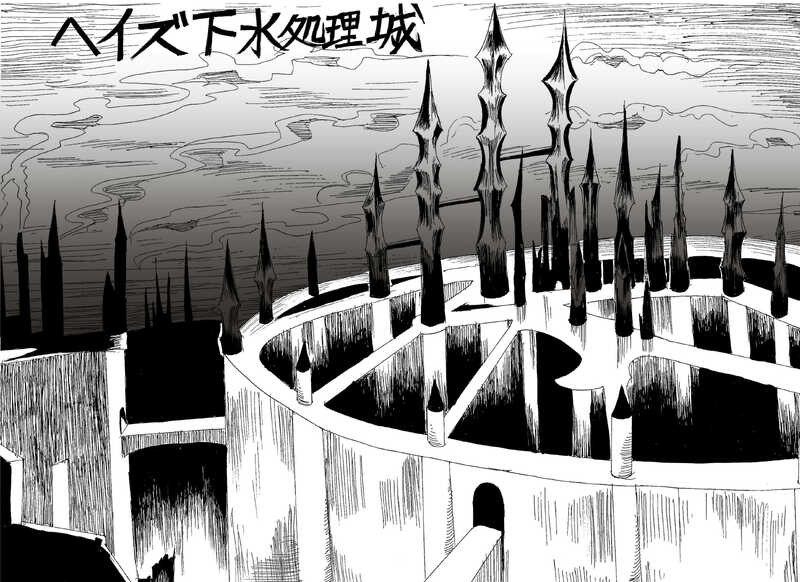

ダムの上に、幾つかの塔を抱えた黒光りする「城」が見えている。上部がスモッグで見え隠れして、全貌は見えない。

ヘイズがここまで巨大化していることを、ペッシオン村の研究者たちはどれくらい知っているのだろうか。

死の世界・マジャル砂漠の方がまだ牧歌的に見えるほど、ゾッとする人工的な世界だ。

「これじゃ、ドナウ全域が汚染されるのは時間の問題だわ!」

この新造のダムから、汚水が流れ出したのは間違いなかった。汚水処理と発電を同時に行いながら、汚水を処理しきれなくなったのだ。

ドナウ川上流にあるヘイズの急激な工業化によって、ドナウ川の水質汚染が進んでいるのはもはや確実だ。

自分の無知さにあきれた。

「調べなきゃ――」

エリスンはジェットボートで国境検問所の前まで来たころには、気分が悪くなっていた。

国境検問所の警備兵が、エリスンのボートに気づいた。

エリスンは所長から預かった川守の許可証を見せると、ドナウ川を自由に行き来する川守の権利を主張し、入国を求めた。彼らは、ドナウの川守のことなど何も知らないらしく、「帰れ」という仕草をするばかりで、全く話が通じない。まさかの所長の言った通りだ。西の役人たちにも、ペッシオンのことは知られていると思っていたのに、自分の考えが甘かったのか……。

「話だけでも聴いてください!」

そうエリスンと警備兵の押し問答が続いて、ゲートが開いた。

「ダムから流れる汚水について、調査させてください……! ドナウの下流はあなた方の垂れ流した汚染にさらされています。このままでは、東ドナウの農作地帯に深刻な悪影響を及ぼすことは時間の問題です」

ヘルメットの警備兵は首を横に振った。

「お願いします!」

「……」

「あなた方もご存じでしょう? 地球は穏やかに死につつあるのです。我々人類は、この星の恵みなくして生き残ることはできない。そのわずかになった恵みさえも失おうとしている。滅びつつあるのに、あなたたちヘイズは、残されたわずかな人類の領域を環境破壊で滅ぼそうとしている……これが……これが、人類の復権だというのですか?」

エリスンは無視に徹する警備兵に、ついムキになった。

ヨーロッパ以外の地域は、核兵器および電磁力兵器でほぼ壊滅状態、砂漠化が進んでいる。大戦中、かつて地球を脱出した人々も多く存在したと言われていた。

「過去のテクノロジーの過ちから、人類は学ばなくてはいけないのに――この街のテクノロジーは、何もかもが間違っています! ……ゴボ、ゴホッ」

エリスンは咳が止まらずむせ返った。

エリスンは物言わぬ相手と対峙しながら、自身の身体の異変に気付いた。肺が侵されている。こんなところに長く居たら、死んでしまう。もう、戻らなければいけないのかもしれない。真っ青な顔で、エリスンは兵たちを見上げた。よく見れば兵たちはみんな、誰もが高機能マスクをしているではないか。

「お前は、東ドナウのスパイだな?」

検問所のリーダーと思しき男がくぐもった声で訊いた。

否定しようとしたが、エリスンはどんどん胸が苦しくなって、まともにモノを言えなかった。黒い霧が身体に入り込んでいく。排気ガスと化学的な悪臭だけではない。兵たち自身から発せられる、殺気混じりの悪意が、エリスンの心を侵略していく。ずっと気心の知れた村の研究者たちとしか交流したことのない彼女が、初めて人間の悪意に触れた瞬間だった。

「ち、違います――わ、私はただドナウの、ゴホッゴホッゴホッ……」

ダメだ、立ってられない。エリスンはボートの上にしゃがみ込んだ。

「ボートは押収する。お前は連行する」

兵の手が伸びて、エリスンは腕を掴まれた。

「はっ離してッ!! ゴホッゴホゴホゴホ……」

エリスンは必死で手を振り払い、とっさに腰の短剣を抜いて掲げた。

「小娘が!」

兵たちは銃を構える。

エリスンはビュン!と、ボートから路上へと飛び上がった。兵士とはいえ、相手はただ人間だ。原始メタル生命体に比べれば動きだって鈍く、簡単に読むことができる。ただの――人間。けど、このままじゃ相手の憎しみの気に、自分の心が侵食されてしまう。早く、国境検問所を出ないと――。

「やめてッ、近寄らないで」

抵抗すればするほど、相手に逮捕の口実を与えるだけだった。エリスンは自分の行動が失敗だと分かっていた。けど、そうするしかない。エリスンはいったんボートを諦めて、猛スピードで市内に向かって走り出した。

短刀を振ったものの、人殺しなんてするつもりはなかった。自分はドナウの川守だ。両国の紛争を回避し、環境のために戦うつもりで来たんだ。なのに――。階段を駆け上がり、ダムの上へと出た。

パイプの這うコンビナートが地平線まで続いていた。排気ガスが白くたなびく煙突は、ところどころで炎が吹き上がっている。赤ランプの回転灯がエリスンを照らした。

「ハァハァ――……、ハァ……ゴホゴホゴホッッ」

ダム湖を見下ろして、絶望した。

予想通りの汚水ダムだ。

水面から、古い建築物の先端が突き出ている。

この急造のダムを水没させるために、おそらく都市を丸々飲み込んだに違いない。汚染物質と、大量のゴミを抱えながら。そして、周辺のコンビナートから工業廃棄物、化学物質が無尽蔵に流れ込んでいる。それらは、ドナウ川流域の水質を悪化させ、生態系を破壊しているのだ。こんなものが一気に流れ出たら、中流・下流は全滅してしまう。

水面から、いくつもの三角形の背びれが観えた。ドブザメが悠々と泳いでいる! ゾッとした。ドナウ川で観たものよりも巨大で、底知れない不気味さを感じる。こんな生き物を放置して、川に流しているなんて……。水に落ちれば食われる。

いくつもの尖塔を持った漆黒の「城」は、どうやら下水処理場らしい。エリスンは巨大な黒い塔を見上げた。周りを歩いていくと塔が四本、三本、ニ本、一本と変化する。……おそらく、二本か? ダム湖は排気ガスが立ち込め、近づけないせいで、何本立っているのか目を凝らしても分からない。

背後から追っての足音が響いた。

「ヴグッ」

エリスンは、ハンカチで口を覆いながらダムの縁を走った。

「くっ、苦しい――」

エリスンの俊足に、兵たちの殺気は去りつつあった。その代わり、猛烈な化学的悪臭が鼻を衝く。

あまりの空気の悪さに倒れそうになりながら汚水ダムの縁を必死で走り続け、ようやく街中に出た。

呆然と、ヘイズの威容を見上げた。

西ドナウの工業地帯は、どこまで行ってもバカでかい工場が延々と立ち並んでいた。この共和国は、帝国時代の面影がある町並みだと聞かされていたが、工業化した地域は古きヨーロッパの面影をあまり残していない。

自動機械たちがうごめく街中をテクテクと歩く。その一つに手をかざしてみた。

「ここの機械たち……やっぱり砂漠のメタル生命体と全く違う。心が通じない」

まぁ、それはそうなんだろう。エリスンは、西の工業機械たちとは交流する事ができなかった。それがフツーなんだ。

「検問所の兵士が言った通り、黙って、あのまま戻ればよかったんだ」

エリスンは後悔した。途方にくれ、帰ることもできずにいる。

貧しい親子連れが通り過ぎていった。みんなマスクをして表情は見えない。だが彼らのマスクは、簡易なもので子供が咳き込み、若い母親がその背をさすっていた。

「ひどい所……市民はみんな飢えているんだわ。ビルはこんなに巨大で立派なのに」

貧富の差が激しいのだ。だが自分には救えない。何もできない。

船を奪われ、都市のビル陰に隠れて、暗い路地で膝を抱えて座る。

「これからどうしよう……」

明滅する蛍の光のように輝くヘイズの工場群を見上げて、エリスンは呟いた。

袖に隠れたハーモニーが顔を見せた。指先でそっとなでる。するとハーモニーは、困ったように首をかしげてエリスンを見上げている。かわいい……。

「ゴホッゴホッ、ゴホゴホゴホ――ゴホゴホゴホッッ!!」

咳が止まらない。このままじゃ、兵士たちに見つかってしまう。

涙と鼻水があふれ出してくる。手の中のハーモニーの頭部が青白く光いた。エリスンは急に胸が楽になった。

「あぁ……ありがとう、ハァハァ」

この子が、今、自分の身体をいやしてくれたんだ――。