異世界への招待

文字数 10,683文字

彼と出会って一ヶ月以上が経過しても、みのりは彼のことがよくわからないでいた。

みのりは、できる限りロダンと親しくなろうと努力してきたつもりだった。

だが、ロダン自身が自分のことやここに来るまでの経緯について、語ろうとしないのだ。

そしてエーテルハートとやらは、一向に現れる気配がない。

何しろ猫(ロダン自身は猫ではないと言い張っているが)だけあって、全くつかみどころがなく、気まぐれだ。

そっけなくしたかと思えば、また優しい顔をするロダンに、みのりは

わかったのは、彼が瞬間移動や透明化、時間停止、召喚術……さまざまな種類の魔法を使いこなすこと。

みのりとしか意思の

──あの一件で少し仲良くなれたかと思ってたのに。

未だロダンとの距離を測りかねている、みのりはそんな状態だった。

* * *

汗ばむ陽気が続く、五月下旬の木曜日。

今日で中間テストが終わったが、正直なところ手ごたえがあったとはとてもいえない。

みのりは、結果を想像して憂鬱になりながら、ベッドの端に腰かけた。

そういえば……

通学用かばんから、一枚の写真を取り出してみる。

先日春の遠足に行った際、真帆と翼と三人で撮ってもらったものだ。

タイミング悪く目をつぶってしまっているみのりに、どこか硬い表情の翼。

真帆だけが天真爛漫な笑顔を見せているという、それぞれの人柄を象徴するような写真だが、みのりが目を向けたのはそこではなかった。

偶然にも、端の方に七瀬翔太が写り込んでいる。

その生き生きとした表情は、まるで青春を全力で

そして隣には彼女──伊藤ほのかが寄り添っている。

みのりはやり場のない悔しさに襲われ、ベッドに倒れ込んで叫んだ。

「あー、もう! なんでよりによってここに写り込むのよ! なんなの⁉ 私への当てつけ⁉」

「そいつら、おまえのことなんかまるで眼中にないと思うがな。完全にふたりの世界なんだろ」

そこへ、まるで追い討ちをかけるようなロダンの一言。

ついさっきキッチンで見かけたような気がしたのに、彼はもうこの部屋にいるようだ。

何も言い返せないみのりは、無言でロダンを睨んだ。

「しかしそいつ、そんなにいいか? 誰にでも調子よさそうで、オレは気に入らんな。おまえもちょっと男の趣味を見直した方がいいぜ」

「えらそうに言ってくれるじゃない。そういうロダンは好きな女子とかいなかったの? 前いたとこで」

「はは、このオレを惚れさせるほどのいい女がいたら、お目にかかりたいもんだな」

涼しげに切り返され、みのりは開いた口がふさがらなかった。

ロダンって何でこんなにいつも自信満々なんだろう?

その自信を少しでも分けてもらいたい。

みのりのスマホが通知音を鳴らした。

真帆からのメッセージだ。

──どうしようみのり……ロダンがあんまりイケメンだから軽い気持ちでSNSに投稿したら、めっちゃバズっちゃってる。通知止まんないよ……

「え」

思わず画面を

「友達の飼ってる黒猫がイケメンすぎる件」

添えられたスクリーンショットは真帆のSNSの画面だ。

真帆のつぶやいた一文と、ロダンの写真。

先日遊びにきた真帆に、ロダンの写真をSNSに投稿していいか聞かれたことがあったが、そのときの写真なのだろう。

ロダンが嫌がらなかったため真帆に言われるまま撮らせたのだが、確かに恐ろしい数のいいねがついていて、もはや万に届きそうだ。

コメント欄には「これはイケメンすぎ」「完成されてる」「なんという美猫さん」といったロダンを褒め称える言葉が並び、中にはみのりにはわからない外国語のものすら混じっていた。

「なんか、こんなことになっちゃってるよ……ロダンの写真が世界中の人に注目されてる」

「人間ってどんだけ猫好きなんだよ。まぁオレは猫じゃねーけど」

ロダンは差し出したスマホの画面を

退屈そうな口ぶりに反し、まんざらでもなさそうである。

この事実も彼の自己肯定感を形作る一部となるのだろうか、とみのりは思った。

しかしロダンは、人間界での生活にもすっかり慣れた様子だ。

猫扱いされることだけは嫌がっていたものの、あまりにも(主に翼に)言われすぎるので最近は諦めたらしく、それほど文句は言わなくなった。……以前よりは。

──いくら猫じゃないっていったって、しょうがないよね。どう見たって猫だし、そもそも自分から猫になりすましたんじゃない。ロダンの故郷には、ロダンみたいなしゃべる猫がいっぱいいるのかな……

ふと、みのりは思い出した。

自身のことを語りたがらないロダンが一度だけ口にした、彼と関わりがあったらしい人物の名前を。

「そういえば。初めて会ったときに言ってた、エリザベートって誰?」

「………」

その名前が出てくることを予想していなかったのか、ロダンは面食らったようだ。

「それを聞いてどうすんだよ」

やはり語るのは気が進まないらしい。

取りつく島もないロダンに、みのりはなおも食い下がる。

「教えてくれたっていいじゃない。ちょっと不本意な始まり方ではあったけど、私たちは一緒に生活するようになったの。ロダンは私のことをたくさん知ってる。何が好きで、何が苦手で、どんな学校生活を送ってるかも。なのに、私がロダンのことをろくに知らないのは、不公平なんじゃないかな」

みのりがロダンに正面切って異を唱えたのは、これが初めてだった。

あのときロダンが優しい言葉をかけてくれたのがうれしかったみのりは、いつしかロダンの心の内を知りたいと、少しずつ思うようになっていた。

まっすぐ見つめられても、ロダンは瞳の色すら変えようとしない。

だがみのりの真剣な思いを感じ取ったのか、彼はやがて渋々口を開いた。

「オレが生まれたのは、こことは遠く離れた時空間にある──

「カペラ王国……」

ロダンは語り始めた。

曰く──魔法が当たり前に存在し、ロダンのようなケット・シーをはじめ、人間界にはいない不思議な種族たちが生活する世界が、彼の故郷なのだと。

日々

世界のどこかにある、手に入れた者の願いをひとつだけ叶えてくれる伝説の宝玉、

エーテルハートに願えば無限の魔力が解放され、強大な力が手に入るだろう、と。

ようやくみのりは、ロダンの生い立ちを理解した。

要するにロダンは、いわゆるファンタジー異世界からやってきたのだ。

非現実的にもほどがある話とはいえ、彼と一ヶ月以上一緒にいてありえない現象の数々を見せられ続けているみのりとしては、もはや信じざるを得ない。

なぜそんな伝説アイテムと自分が関係あるのかは、まだよくわからないが。

「オレはエーテルハート伝説について調べていたが、何しろ伝承の域を出ないし、オレだけでは限界があった。そこで、力を借りたのが、エリザベート──オレの師匠の魔女だ」

「え、じゃあロダンってつまり、魔女の使い魔ってこと? 魔女に黒猫ってよくあるコンビだよね」

「オレが使い魔⁉ そんなわけないだろ! エリザベートと主従関係にあるんじゃない。オレはちゃんと独立した魔法使いなんだ!」

使い魔扱いされたロダンは、あからさまに嫌そうな顔をした。

「……とにかくエリザベートの調べで、どうやらエーテルハートらしきものがおまえの近くにあるということまでわかった。あとは知っての通りだ」

「よくわかんないけど……本当に大丈夫? その気配って本当にその……エーテルハートで合ってるの?それに何でも願いを叶えてくれる系の話って漫画とかによくあるけど、そういうのだいたい裏があるんだよ。リスク高すぎない?」

「なぜ、そう言い切れる? 伝承が生まれるには必ず理由がある、全く何もないところからは発生しない。この世界にだってそういった話が山ほどあるはずだ」

「うーん」

「エリザベートも、おまえと同じことを言ったよ。そんなうまい話はないって。だが、やってみないとわからない。オレは、ここから感じる気配の正体を絶対にエーテルハートだと確信している。オレはエーテルハートを手に入れて、今よりもっともっと強い魔法使いになるんだ」

「はあ……」

みのりは肩をすくめた。

堂々と断言するロダンは、みのりの至極まともな指摘にも動じる様子を見せない。

その瞳は曇りなく、清々しささえ感じる。

そもそもロダンはみのりとは違うファンタジー世界育ちなのだから、こちらの常識は通用しないのかもしれない。

しかし、ロダンの故郷──カペラ王国。

こうやって話を聞くと、なかなか魅力的な世界である。

夢見がちなみのりは、物心ついた頃からその類の話が大好きだった。

絵本や漫画に出てくるような、魔法の国──それが本当にあるというのだ。

みのりはそう思うとなんだかわくわくしてきた。

「でも、魔法ってほんとにあるんだね……ねえ、カペラ王国って、どんなところ? 私も見てみたい」

「じゃ、見てみるか」

「え」

ロダンにあまりにも平然と了承され、逆に唖然とするみのり。

「ま、待って。そりゃ見てみたいけど……どうやって行くの? それこそ魔法で連れてってくれるの?」

「実際に行くわけじゃない。空間移動には膨大な魔力を消費するから、オレだけの力じゃ無理だ。それにカペラ王国とここはあまりにも遠く離れているから、どうしても手段は限られてくる」

「じゃあ、ロダンはどうやって──」

「数ヶ月に一度、時空間をつなぐ星が降る日がくる。オレはその星に乗って、この世界にやってきたんだ」

ロダンの言葉に、みのりははっとする。

──もしかして。

「私、ちょうどロダンに会う前の日に、流れ星を見たの。大きくて虹色に光ってて……なんだか不思議な流れ星だった。もしかして、あれが?」

「へえ……おまえにも見えてたってわけか」

ロダンはなんだか興味深そうに目を細めた。

「でも、それは数ヶ月に一回だけなんでしょ。どうやって連れてってくれるの?」

「おまえに、映像を見せることならできるぜ。あくまでオレの記憶を元にしたものだけどな」

「はあ……じゃあ、お願いできる?」

半信半疑ながらみのりが言うと、ロダンの瞳の色が黄金色に変わった。

と同時に周囲がぼやけ始め、空間がねじれていく。みのりは不安に駆られた。

「どうなってるの?」

「じっとしてな」

数秒後。

今の今まで自分の部屋にいたはずなのに。気がつくと周りの風景は様変わりしていた。

ロダンがみのりに告げる。

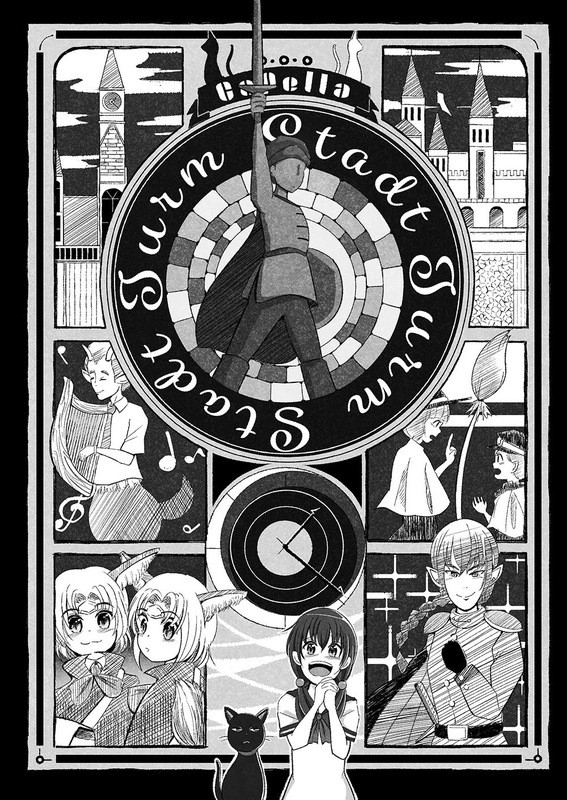

「ここがカペラ王国の都、

「うわあ──」

思わず息をのむみのり。

白い城壁に囲まれた街──トゥルムシュタットはまるで中世ヨーロッパのように美しく、現代の日本とはかけ離れていた。

レンガや石造りの

時計塔のそばには、円形の広場。

中心で存在感を放っているのは、剣を掲げる青年の石像だ。

そして丘の上には、このファンタジー世界にはおあつらえ向きの、立派なお城がそびえていた。

広場ではたくさんの人々が行き交い、賑わいを見せている。

「もう、おとなしくしろってば!」

意思を持っているかのように暴れ回る

姉だろうか、彼と顔立ちがよく似ている女性が、たしなめるように言う。

「この子のこと、さっき乱暴に扱ったでしょ。だから怒ってるのよ。箒に優しくできない魔法使いは、すぐれた魔法使いとはいえないわ」

広場の一角には、ハープのような楽器を奏で歌っている、

彼は上半身こそ人間の青年だが、よく見ると角と山羊のような耳があり、腰から下は

離れている恋人への想いを歌った曲だろうか。

取り囲む聴衆の女性たちはうっとりと彼の美声に酔いしれているようだった。

みのりは王国の住人たちから目が離せずにいた。

妖精やゴブリン、獣人──

ファンタジーゲームに出てくるような種族たちが、みのりと同じように生きてそこに暮らしていた。

中にはロダンと同じ種族と思われる、猫のような生物もちらほらいる。

みのりは興奮を抑えきれず、嘆息した。

「──すごいよ‼ ロダンは、こんな素敵な国からやってきたの⁉ 絵本の中にいるみたい‼ ねえ、もっと他の場所も見せて」

「落ち着けよ。本当にオレたちがここにいるわけじゃないからな。ここは実際にはおまえの部屋だ」

みのりがここまで喜ぶとは思っていなかったのだろう。

ロダンは呆れと困惑が混じった様子で念押しするが、そう言いながらもカペラ王国のさまざまな景色をみのりに見せてくれた。

夢を抱いた冒険者が集まるギルド。

陽気なマスターと美しい踊り子が、市民の疲れを癒す酒場。

一流の魔法使いたちが、数々のパフォーマンスで観客の目を楽しませている劇場。

そして、

どの光景も、みのりを夢中にさせるには十分な魅力があった。

「カペラ王国民の皆様。私はこのたび、無事に成人の儀を迎えることができました。これからはより一層気を引き締め、陛下をお助けしていきたいと強く考えております──王国の未来のために」

城のバルコニーから国民に優しく語りかけている、物腰柔らかな若い男性。

ノエル王子殿下、と人々が呼びかける声で、彼がこの国の王子であることがみのりにもわかった。

凛とした

その姿は割合人に近いものの、異様に色素の薄い髪や瞳、尖った耳がみのりたち人間とは違う種族であることを示していた。

「あの人、王子様なの?」

「そうだな」

「本物の王子なんて初めて見た……ってことは、彼はいつか国王になるってこと?」

「ああ。ノエル王子は末っ子だったんだが、先に生まれた王子や王女が早死にしたんで、結果的に王位継承権を得たのさ。国王が病弱だから、実質あいつが国家元首だけどな」

「そうなんだ……」

兄姉を相次いで亡くした上、あの若さで父王の

苦労してきた一国の王子に対してあいつ呼ばわりとはずいぶん不敬だな、とみのりは内心思ったが、それは言わなかった。まぁ、ロダンらしいといえばロダンらしい。

みのりはカペラ王国擬似ツアーを心から楽しんでいた。

ロダンには当たり前の風景なんだろうけど、ここはほんとに魔法の世界なんだ。

すごい。こんなのテンション上がらない方が無理だって……

「えーなにそれ、マジなの? ドロテアがフランツと付き合ってるって」

「噂だけどね。今度さっそく本人から聞き出さなきゃ!」

やがてトゥルムシュタットの街に戻ってきたみのりたちの耳に、広場で談笑しているグループの会話が耳に入る。

声からすると、若い女性たちのようだ。

「うわー、何この生き物たち。可愛い〜‼」

彼女たちに目を向けたみのりは、その愛らしさに思わず声をあげた。

いったい何の種族なのだろう?

子どもほどの背丈しかないながらも、人間に似たシルエット。

金色のふわふわした巻き毛からはキツネに近い大きい耳、黒いワンピースの裾からはふさふさのしっぽがのぞいていた。

そして、ふたりとも瓜二つな顔立ちをしている──その額にはそれぞれピンクと水色の石が埋め込まれていた。

ふと、水色の石の子が「しまった」とでも言いたげに大きな瞳を見開いた。

「──っていうか遊んでる場合じゃないんだった! 私、補習確定かも。実技の点数がちょっと足りなかったみたい。ソフィーお姉ちゃんはどうだった?」

ピンクの石の子がため息をついた。

ソフィー、と呼ばれた彼女は、水色の子の姉らしい。

「エルフリーデはまだいいわよ。私なんか赤点だもん! 場合によっちゃ進級も危ないかもしれない」

「えー、私もやばいかも。双子で留年とか笑えないよね」

「だいたい今回の試験が難しすぎたのよ! マンドラゴラの粉末の調合なんてあんまり授業でやらなかったのに──ああ、魔王から王国を救いし勇者ジークフリートさま、この哀れな女子学生にどうかご加護を」

「お姉ちゃんったら、試験のとき毎回それやってない? 絶対ジークフリートさまも呆れてるって」

ふざけて石像に

どうやらこの石像はいわゆる勇者らしい。

それも魔王を倒したとかいう、いかにもな伝説付きの。

愚痴をこぼしながらも、双子たちは楽しげである。

異世界にはやはり魔法学校があるのだろうか。彼女たちは学生で、どうやら試験の成績がいまいちだったようだ。

中間テストが終わったばかりのこのタイミングではとても人ごとと思えず、みのりはなんだか胃が痛くなってきた。

──私も進級できなかったらどうしよう……まだ五月だけど。

ロダンは、やれやれといった感じで首を振った。

「相変わらずだなこの双子。おまえらがちゃんと授業聞いてなかっただけだろ」

「ロダン、このふたりのこと知ってるの?」

「知ってるも何も、オレの後輩だよ。カーバンクルのソフィーとエルフリーデ。本人たちも言ってる通り成績は悪いが、気のいいやつらだ」

ロダンの後輩。ということは──ロダンも、彼女らの通っている学校にいたのだろうか。

みのりはもっと詳しく聞こうとした。

エルフリーデの発言を耳にするまでは。

「でも、エリザベート先生って本当に優しいよね。私があんなひどい成績でも、答案にこんなこと書いてくれたんだよ。あなたはどんなに失敗してもいつも前向きに取り組んでいますね。そのあきらめない姿勢こそが、何よりも大事なのですよ──って」

「エリザベート先生、魔法協会の副理事ってだけでもお役目重大なのに、アカデミーの教員まで兼任してるなんてすごいわよね。しかも噂によると彼女こそ次期代表理事に、って期待されてるらしいじゃない? 今の代表はあんまり好きじゃないけど、エリザベート先生なら私、応援したいな」

どうやらエリザベート──ロダンの師匠は、話を聞く限りとても慕われているようだ。

いったいどんな人なんだろう?

みのりが考えている間に、ソフィーとエルフリーデはいつのまにか姿を消していた。

「エリザベートさんて、ロダンの学校の先生なんだ。すごくいい人みたいだね。私も──」

「見てみたいっていうんだろ。ついでに会わせてやるよ」

ロダンがみのりの言葉を引き取って言った。

途端にまた周囲の空間がねじれ始め、気持ち悪くなって目を覆うみのり。

おそるおそる目を開くと、今度は重厚な広間のような場所にいた。

どこまでも続く大天井、宝石のように眩く輝くシャンデリア、窓に描かれた繊細なステンドグラス。

ずらりと並べられたふかふかの椅子には、黒いローブを羽織ったさまざまな種族が静かに座っている。

みんな、どこか落ち着かない様子だ。

「ゴルドシュミット魔法アカデミー。オレの母校だ。ここはホールだな。あ、ちょうど新入生の入学式をやってるぜ」

「え、ここ学校なの⁉ 私の学校とは大違いなんだけど──」

「そりゃあ、ここは優秀な魔法使いを養成するため作られた歴史あるアカデミーだからな。金はかけてるよ」

みのりはその豪華な造りに驚きを隠せない。

同じ「学校」とはいえ、ただの県立高校とは雲泥の差であった。

「あ、誰か出てきた」

みのりは、舞台袖から登壇してきた背の高い人物を注視する。

「カペラ王国魔法協会副理事、エリザベート・シェーレンベルクです。このゴルドシュミット魔法アカデミーへのご入学を心より歓迎いたします。未来あるあなた方にひとつお教えしましょう。よく聞いて」

──この人が……エリザベートさん。

穏やかな微笑を湛え壇上から語りかけているのは、妖艶さと抜群のスタイルを合わせ持つ美女だった。

二十代半ばくらいだろうか。淡い紫色のロングヘアと、華やかな目鼻立ち、赤いルージュが目を引く。

身につけているのは漆黒のドレスにハイヒールブーツ、そしてつばの広い三角帽子。

みのりにも一目で魔女とわかるファッションだ。

彼女が街を歩けばきっと、その美貌に誰もが振り返るに違いない。

──いったいロダンの美的感覚はどうなってんの? こんなハリウッド女優みたいな人が身近にいながら。

みのりは、先ほどのロダンの台詞を思い出し、大いに疑問を持たざるを得なかった。

「もっと魔法の腕を極めたい。その向上心は、すばらしいものです。魔法はあなた自身の影。あなたが魔法を心から楽しみ、愛すれば、きっと応えてくれるはず。それをどうか忘れないで。あなた方にこの学園の創立者、ジークフリートの加護がありますように」

エリザベートの式辞は、新入生たちに対する慈愛に満ちたものだった。

彼女が指を鳴らすと、何もなかった空間から輝く星のかけらが降り注ぎ、生徒たちは歓声を上げながら手に取ろうとした。

その光景は幻想的で、みのりもなんだか胸がいっぱいになる。

──なんて素敵な人なんだろう。うちの学校にもこんな先生がいてくれたらな……

ソフィーとエルフリーデ姉妹の会話を思い出し、とても納得が行くみのり。

エリザベートの美しさばかりに目を奪われていた彼女は、一瞬ロダンの瞳が深紅に色を変えたことに、気がつかなかった。

喜ぶ生徒たちを見守っていたエリザベートが、ふとこちらに視線を投げかけ──小さくウインクし、みのりはドキッとした。

気づかれたのだろうか?

ロダンも同じことを思ったらしく、淡々と述べた。

「擬似空間を超えてこっちに干渉してくるとは、さすがだ。本物のエリザベートが今どうしてるかは知らんが、この瞬間オレらが見てることをわかってるんだろうな」

「さっきの双子も言ってたよね、魔法協会? ……の副理事だって。副理事ってかなり上のポジションじゃないの? あんなに若いのに」

「どうだかな」

言葉を濁すロダン。

「何?」

「いや、別に。──魔法協会ってのは、あれだ。つまり……簡単にいうとカペラ王国の魔法使いを取り締まるために、偉いさん方がああしろこうしろ言ってくる団体だよ」

その言葉からロダンが魔法協会をよく思っていないことだけは伝わってきたが、あえて口に出すのはやめた。しかし、話を聞く限りロダンとエリザベートは、ただの教師と生徒という関係ではなさそうだ。

「魔法協会の他の人がどんなかはわからないけど、エリザベートさんはとっても優しそう。ねえ──」

エリザベートについてもっと詳しく聞こうとしたみのりだったが、突然バランスを崩して倒れ込む。

次の瞬間、見慣れた天井が頭の上にあった。

自分の部屋に戻ってきたのだ。

みのりは打った背中をさすりながら、ロダンに文句を言った。

「──ちょっと! なんで急に戻すのよ」

「誰か来る」

ロダンの言葉通り、階段を上ってくる足音──そして聞き慣れた声がした。

「みのり? 入るぞ? ──何やってんだよ」

訪問者はみのりの兄、大地だった。

床にへたり込んでいる妹に目を向け、無理もないが怪訝そうな顔をしている。

ロダンはすっかり可愛い飼い猫モードで、兄に甘えた鳴き声をあげた。

「お兄ちゃん──なっ、なんでもないよ。ちょっと立ちくらみがしただけで……どうしたの?」

「いや母さんが、みのりの方がロールキャベツ作るの上手いから、飯の準備手伝ってほしいって。……気分でも悪いのか?」

いつのまにか窓の外は暗くなりかけている。

もう二時間近くが経過してしまっていたようだ。

「大丈夫。──お兄ちゃん今日帰ってくるの早いね?」

そういえばここ数日の兄は、かなり帰りが遅い。

以前のように、昼休みだけ帰ってくることもなくなった。

なんでも、大学の図書館が閉館するまで調べ物をしたり、書店でアルバイトに明け暮れていたらしい。

その件で母ともめているような光景を目撃したりもして、みのりはなんとなく不穏な空気を感じていたが、首を突っ込むことはせずにいた。

「あぁ……そうだな」

なぜか、言葉を濁す兄。

みのりもあえてそれ以上は聞こうとせず、もうちょっとだけしたら行くよと約束した。

「おまえの兄さん、なんか様子が変だったよな」

家族としてこの一ヶ月過ごしてきたからか、ロダンも彼の様子に疑問を持ったようだ。

「最近バイトに熱中しすぎてるからお母さんになんかいわれたっぽいよ。学業に支障が出ちゃいけないし、たまには家でごはん食べなさいって。まぁお兄ちゃんは私と違って優秀だから成績が落ちることはないだろうけどね。小さい頃からいい子だっていわれてたしさ」

そう、みのりが物心ついた頃から──兄はいつだっていい子で、成績優秀な生徒として褒められていた。

両親にも、学校の先生にも。中学校に上がったときも、高校に上がったときも、先生や先輩たちから「あの大地くんの妹さん」と何度も言われたものだ。

特別取り柄のないみのりにとって、大地は尊敬する兄であると同時に、コンプレックスの対象でもあった。

兄も、成長するにつれてそんなみのりの気持ちに気づいていたのだろう。

小さい頃はとても仲がよかった兄妹なのに、いつしか少しずつ距離を置くようになっていった気がする。

「いい子、ね……」

自虐的に語るみのりに、ロダンはなぜか含みのある返しをした。

「どうしたの?」

「おまえが兄さんに劣等感を持ってるのは、この一ヶ月でよくわかった。兄さんだけじゃない、真帆にもだ。どうせ私は、ってよく言ってるが、おまえはそれでいいのか」

「え……」

想定外の問いに、みのりは答えに窮した。

ロダンの瞳のエメラルド色は、吸い込まれそうなほど深く、まっすぐにみのりを見つめてくる。

「おまえ自身はどうなりたい。どんな自分になりたいんだ?」

「私が、どんな自分になりたい……?」

すぐに答えが出るはずもなく、みのりが言葉に詰まっていると、ロダンは静かにまた問いかけてきた。

「この前オレが言ったことを覚えてるか? 自信を持てって。一度自分で、ゆっくり考えてみるんだな」

「え……」

みのりはロダンの言っていることがわからず困惑したが、彼はそれ以上何も言ってくれない。

あくびをすると、本物の猫のように丸まってしまった。