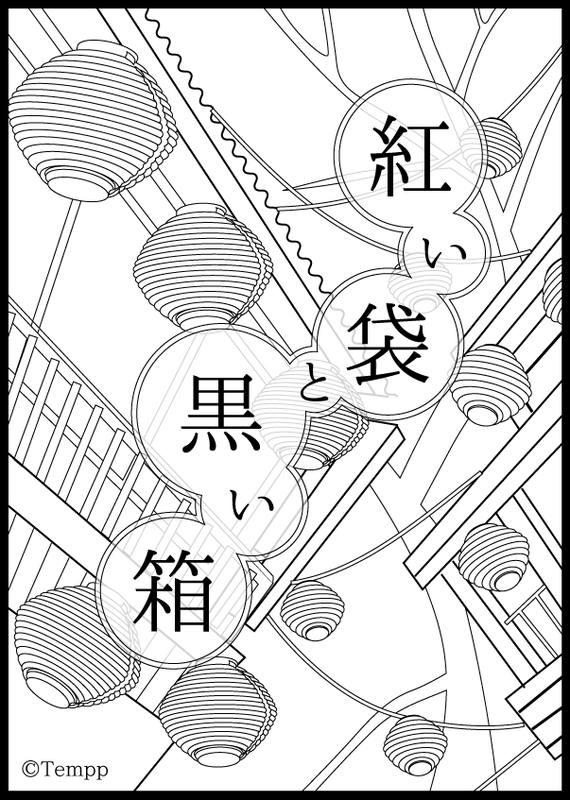

紅い袋と黒い箱:探し続ける8000字

文字数 8,160文字

飛行機のタラップを降りた途端、ぬめりと重い風と共に汗と八角の匂いが溢れた。シナモンを凝縮したようなスパイシーで甘い香りが鼻腔に張り付く。今週もこの国に

通り慣れた近未来的な流線型の通路を通り抜けて市街地行きのバスを1時間も乗ると、半分赤紫色に染まった風景はすぐにとっぷりと濃紺に色を変え、それを切り裂くような光の洪水が市街に入る前から漏れ広がっていた。

今週も仕事を終えて金曜すぐにこの国に飛んだ。もう何回目だろう。沙里は俺の婚約者だった。式場の予約もしていた。なのに突然いなくなった。結婚前の記念に一人旅がしたいと言って、俺はこの国は治安がいいと認識していたから、いや、俺だけでなくみんなそうだろう。だからいなくなるとは誰も思っていなかった。

そうだ、いなくなったのは去年の冬だった。そうするともう九ヶ月にはなる。パスポートのスタンプを見れば正確なところはわかるだろうが、それ以降、おそらく俺は三〇回以上この国に訪れている。沙里を探して。

ターミナル駅でバスを放り出されたら、そこは人人人の雑踏で、それを見るだけで汗が吹き出た。この人混みはもう調べた。ほぼ全ての店にこんな顔の日本人はいないかと写真を見せて回った。沙里の容姿は変わっている。右耳の耳介がない。幼い頃に事故で失ったらしい。けれども沙里はそれを隠してないから、見る人はギョッとする。沙里はすぐ覚えてもらえるからいいんだと笑っていた。

だから、もし誰かが見かけていたらと思って藁にもすがる思いで探した。そして何人か見たという人は出たのだけど、それはいずれも沙里が渡航した当初の時期だった。

そしておそらく最後に沙里の姿を見かけたのはこの巨大なバスターミナルの案内嬢だった。始発は何時ごろですか、と聞かれたそうだ。とはいえ沙里はどこか目的地があったわけではないらしい。この街は夜がふけるとそれぞれの店の前の提灯に火を灯す。ゆらゆらと風に揺れる異国の絵や文字の描かれた提灯とその光の重なりが人々の頭の上と足元の暗がりを照らして、いつまでも夜が続いていくような、少しの狂乱と腐臭の匂いを漂わせてゆらゆらと世界の隙間を曖昧にする。そんな不確かさの中で、少々酔っ払った沙里にこの白いブラウスを纏った真面目そうな女性は巻き込まれてしまったのだろう。けれどもこの女性は愚直に業務を遂行し、沙里にそれぞれの路線の始発時間を教え、メモを渡した。

沙里はそのまま雑踏の中で消え去ったというから、本当に始発でバスに乗ったのかはわからない。けれども他に、方法はなかった。途絶えてしまったのだから。

流石にこの国の全ての人間に沙里の写真を見せて回るわけにはいかない。だからバスを調べたらもう、あきらめようと。そう思ってもう九ヶ月がすぎてしまった。

俺が沙里を諦める?

そんなばかな。

諦めるような相手と結婚しようとは思わない。俺はもう沙里と一生を共に過ごすと決めた。沙里はもう俺の一部だ。だから、このころには日常と折り合いをつけ、回数券を格安で購入し、毎週末にこの国に来る、という生活になんだか馴染んできた。これが俺の、いまの沙里との生活だ。沙里は目の前にはいないけど、沙里を探して沙里のことを考えて暮らす。それでいい。見つかってないからよくはないのだけど。この、常世と現世の狭間のようなこの国の夜に流れる毒にすっかり汚染されてしまったのかもしれない。

見上げると、三日月が俺を見下ろしていた。

翌朝。定宿にしている安ホテルをまだ暗いうちにチェックアウトしてターミナルに向かう。今日は八番乗り場に始発前に並ぶ。大きな蛾がジジジと電灯の周りを飛び回っていた。耳が音を拾った先の市からは、どこか乱痴気騒ぎが終わる前の

やがてぷしゅぅと音がして、バスの扉が開く。ノロノロと乗り込み、いつもどおり運転手に俺と耳の欠けた沙里がうつった写真を見せた。

「

運転手は考えるようにしばらく宙を眺めたあと、ぽつりと、

「看了? 看了吗⁉

九ヶ月ぶりの手がかり。俺は思わず興奮して戸惑う目をした太った運転手の肩を揺さぶる。運転手はポケットから小さく薄汚れた路線図をもぞもぞと出して太い指で開く。一緒に覗き込んでいると八番路線を示す薄い黄色を辿って指が止まろうとしたとき、俺たちを後ろから眺めていた中年女性が地図を引ったくった。

「什么都不做」

「为什么? 好像是熟人」

「为什么? 您不知道? 现在,我在那里撒红包」

「红包?」

「是的。他不知道红包」

「明白了。让我们保密吧」

突然始まった異国の言葉の怒鳴り合いに困惑する。九ヶ月も通うと片言の単語ならうっすらわからなくもないが、早口になるとさっぱりわからない。

「あの、すいません。请问一下」

「

「はい?

「没见过」

以降、運転手は『見てない』と言い張り、その後は正面を向いてバスを走らせ始めた。何度話しかけても答えてくれなかった。けれどもなんとなく、俺は運転手が指差した場所にあたりがついた。先週もこの八番乗り場からバスに乗った。先程の場所は前回行った範囲の少し先だ。今日は前回の続きから始めればいい。

そのバス停が近づくにつれて道はどんどん山に分け入る。堂々と伸びる太く高い幹の間をくぐり抜けるようにバスは進み、木の影でだんだんと景色は薄暗くなり、キュィキュィという聞き慣れない高い鳥の声が時折響き渡った。ドゥルルと音を立ててバスが停まりICカードをかざしていると、運転手はなんだか心配するような、不安そうななんとも言えない表情で俺を見たが、声はかけられなかった。

次のバスがまで二時間。その間に聞き取りをして誰も知らなければ次のバス停に向かう。それで宿泊施設の有るどこかのバス停にたどり着ければ一泊して、翌日も同じように沙里を探して最終便で日本に帰る。沙里について尋ねる瞬間は少しだけ沙里を感じることができた。

バス停前の果物屋でりんごほどの大きさのぽこぽこした不思議な果物を一つ買う。バンレイシと言うらしい。携帯を見せて尋ねる。売り子の老婆は渋い顔で暫くみつめて、首を左右に振った。ここで見ていないならのぞみ薄だ。沙里は民族調の小物が好きだから、土産物屋があれば立ち入る可能性は高い。

ここも駄目か、そう思って冷えていない果物を齧るとねとりと口内に広がるカスタードのような激烈な甘さともったりしたパイナップルのような香りがした。

結局のところいくつかの店に寄って写真を見せるが見た者はいなかった。やっぱり。

二時間経ってまたバスに乗り、次のバス停で降りる。それを二回繰り返すとすっかり昼は過ぎていた。十三時半。最も暑い時間帯に差し掛かる。この国は日本より緯度が低く、熱射が激しい。

この国のバスはエアコンが効きすぎる。だからバスを降りる時はエアカーテンをくぐるようで、熱に射抜かれて一瞬三半規管がクラリとまわり、バスが出発した砂埃が目に入ってふと気がついた時にはなんだかそれまでと違う異界にたっているような錯覚を起こす。

見上げるまでもなく灼熱の太陽は空高く昇り、髪の毛をジリリと焦がした。外で突っ立っているとすぐに脱水症状を起こしそうになる。

どこかの店に入って聞き取りを始めようにもバス停前のめぼしい店には『午休』、つまり昼休憩と書いかれた札が下がっていた。喉が乾くが日本と違って自販機の類はあまり置いていない。

少し歩いて寂れたカフェを見つけ、百香緑茶となんとか麺線と書いてあるメニューを適当に注文し、外が見える席に座った。オープンカフェだ。この国の暑さは太陽がもたらしている。だから日陰に入れば大分マシになる。町の様子を眺める。町というよりは村かな。バス停のある道路に沿って何件かの店舗、それからはずっと先まで続く強い日差しを跳ね返す爽やかな緑の棚田と点在する民家、少し先に見える青緑色の山脈。美しくて良い場所だ、と思う。沙里と眺めたかった光景。

「

「

運ばれたのは鶏肉と野菜の麺線だった。素麺のような細い麺をとろみのある鰹出汁のスープで頂く。ソフトで胃に優しい。香緑茶はパッションフルーツのお茶で酸味が心地いい。そう思っているとぽたりと雨粒が落ち、次の瞬間には叩きつけるような大粒の雨が叩きつけられ飛沫が地面をバウンドする。スコールだ。顔を上げると不意に目の前を赤いものがチラついた。

なんだろうと思って見ると鮮やかな赤い封筒が落ちていた。金の箔押しがされておめでたそうな包装紙。お年玉用のポチ袋を大きくしたような。それがギリギリこの店の軒下の石の上に乗っかっている。未だ濡れていないがスコールで水かさがあっという間に増していき、赤い封筒が乗る石に上に今にも到達しそうだ。

『紅包』

運転手と女性が話している言葉の中にその単語が何度か出ているのを思い出した。赤い包み。それがどうこう言っていた。そしてそれが落ちている。沙里の赤い唇のように。気になり思わず外に出て手に取るとゾワリと妙な感覚。

ごわごわしている。ふと開けて、取り落した。その中にはお金と房に纏まった髪の毛が入っていた。なんだ、なんだこれは。気持ち悪い。

そう思っているといつの間にか目の前に傘もささずに老人が立ちすくんでこちらを眺めていた。俺と老人の間には激しいスコールが横たわり、その荒々しいしぶきがスクリーンを煙らせるように世界を二つに分けている。その向こうから老人はこちらの世界に手を伸ばし、ちょうど軒と屋外の間に落ちてぐずぐずに濡れ始めた赤い封筒を手に取った。

「你拣了?」

「あの」

「它在这里」

べちょりと濡れた老人の袖はそのまま伸びて俺に触れるのを思わず振り払う。目をみはる老人の驚いたような声。

「なんですか?

「你会娶我的女儿」

「

この封筒は老人のものなのだろうか。けれども老人の必死そうな言葉は早口でなまりが強く聞き取れない。同じ問答の繰り返しで埒があかない。

言い合っているとカフェ店員が来て老人と話す。老人は何度もぐちゃぐちゃになった赤い封筒を持ち上げて店員と話している。俺が拾ったのがよくなかっだろうか? 少し不安になる。

「

店員は俺にわかるようにゆっくり話し、しばらくするとポットにお茶を入れてきた。香りからすると烏龍茶の一種だろう。こぽこぽと小さな陶器の茶碗にお湯が注がれ、漂う半発酵の爽やかな香りが興奮した気持ちを沈静化させる。そしてその作用は俺のまぶたに及んでいつの間にやら思考を閉じていた、

がさがさとした振動、たくさんのざわめき、蒸し暑さと木陰の涼やかさが交互に訪れて気がついたらじめついたどこかに放り込まれていた。

再び目を開けて頭が働き始めると景色の見覚えのなさに困惑した。

ここはどこだ。

なんだここは。

……納屋?

二メートル四方でその角に農具や肥料が置かれ、床は土間。耳を済ますとざわざわと風が葉を揺らす音。叩きつけるような雨の音は聞こえない。スコールは上がった? 今は何時だ。

スマホを開くと19時過ぎだった。そうだ、連絡。通話を開いて友人にかけようとして繋がらず、見ると圏外だった。wifiも。その事実に背筋が凍る。

――異国。

頭に響く言葉。そうだここは見知らぬ場所。そこに一人。誰も知らず、言葉もろくに通じず、助けが、ない。異国。そうだここは異国だ。親しみ深い国とネットやテレビで認識して異国の認識がなかった。急に恐ろしくなり扉に走るがノブがガチりと固定されて回らない、出られない。急に襲う恐怖と不安。何で⁉︎ 俺はどうなる⁉︎

気づくと扉を叩き続けていた。大声を上げ続けていた。嫌だ、困る、閉じ込められた。急な焦り。何故。混乱。やらないといけないことがある。沙里を、沙里を探さないと。俺のことなんてどうでもいい、ただ、沙里を。

するとふいにカタリと音がして扉の下部が開き、蝿帳が被されたお粥と小鉢とお茶が差し入れられた。ちらりと人の手が見えた。

「出して下さい。出して! 我想出去!」

話し合う声が聞こえた後、

「

「不能」

「Why? I have to go out!」

扉の向うは不能と繰り返すだけで、それ以上の会話は成り立たなかった。そして静かになった。

どうしたら。俺は、どうしたらいいんだ。

朝夕に食事は差し入れられた。その時必死で話しかけたが話は成り立たない。時間が過ぎるのと同じ速度でだんだん心の中で何かがすり減っていく。

沙里。どこにいる。俺がここから出られないと沙里が探せない。沙里。なんで。どうしたら。沙里。会いたい。俺の中に残ったのは沙里だけだった。

沙里は俺の全てだった。沙里との連絡が途絶えてもうすぐ一年。だから沙里はきっともう生きていない。だから俺は沙里を探した。そうしないと俺と沙里の繋がりが全て切れてしまうから。沙里。携帯の電池が切れた。だから沙里の顔をもう見れない。顔は覚えてはいるけど。沙里との繋がりが一つずつ失われる。自分の体がバラバラになっていくようだ。怖い。嫌だ。嫌だ。沙里。

食欲がない。そうなると、動けなくなった。

気づくと、扉が開いていた。明るい。人影?

音がする。がさがさと人。外? 沙里?

ん。暑い。

目を開けると天井が白かった。

無意識に沙里を探したけどいなかった。

沙里を探しに行かないと。

体を起こそうとしたけど動かなかった。

「你醒着么?」

「なに?」

「

「

「

弱ってる?

よくわからない。でも体に力が入らない。弱ってるのか。沙里は? 沙里はどこ?

その医者と名乗る男とゆっくりと英語でやりとりをして、今は休むべきで起きたら話すということになった。

その夜ピーウィーという野鳥の声を聞いた。何だか鮮やかで、高い声だった。もうここ何日かで全てから切り離されてしまって、元いたどこかには戻れないような気がした。

「

翌朝、医師と名乗る男と話をした。

その話の内容はおよそ意味がわからなかった。この村には冥婚という風習がある。未婚の人が亡くなった時、名目上、相手を探して結婚式を上げる。そうでなければ墓に入れず無縁墓地に葬られる。俺はその冥婚相手の候補になっている。焦って尋ねる。

「

「| you picked up a red envelope《赤い封筒を拾ったから》.」

封筒? 数日前の記憶を思い出す。

赤い封筒と冥婚。

ふいに頭に浮かんだこの国の噂話。道に落ちている赤い封筒を拾ってはいけない。封筒に死者の一部が入っていて、金と引き換えに死者と結婚させられる。馬鹿な。そんなのは口裂け女とか花子さんとか、そんなものと同じような認識だった。

馬鹿な。それは最も受け入れられない。俺は沙里と結婚する。どこの誰かもわからないような女と結婚するわけにはいかない。

医者は名目だけだから同意してもらえないか、と言う。昔は一緒の墓に入って生き埋めになったようだが、今は仮の結婚式を挙げるだけで戸籍が汚れたりもしない。ただ一晩、娘の亡骸とともに過ごせば大金が貰える。

医者は老人が俺を説得しようにも言葉が通じなくて困っていたそうだ。だがそれは俺にとって到底受け入れられない。俺が結婚するのは沙里だけだ。

医者は困ったように眉を下げ、そして告げる。この村は古く因習は深い。だから

「

頭を左右に振る。家に帰るとか、そんなことはどうでもいい。俺には沙里さえいればいい。

けれど俺はそう思えば余計に老人の気持ちがわかった。老人は娘のためにどうしても結婚相手が欲しいのだろう。娘に結婚相手を見つけることがその生きる糧なのだ。そうだとしたらようは俺と同じような心持ちなのかもしれない。そうすると今後の展開がわかる。おそらく同意をしなければ、またあの納屋かどこかに監禁される。監禁されて、病院に戻って、監禁されて。俺は沙里を探せない。

だから、オレはその夜逃げ出すことにした。今なら扉も閉じられていないし夜は見張りもいない。そう思って抜け出したけど、足がもつれてふらついて、気がついたら見知らぬ天上が見えた。

「

心配そうな医師の顔が視界に入り込む。駄目だ。逃げられなかった。目の前が暗くなる。沙里。

けれども、落ち着いて、説得したから、と続く言葉。説得?

医師が示す方向に視線を向けるとあの老人が頭を床に擦り付けていた。ぼんやり見ていると老人から、

医師は老人に、俺の意思は固く婚約者がいるから承諾しないと説得したそうだ。老人は酷く憔悴し、無念そうに唇を噛み締めて俯いていた。

「

頷く医師。

自由。そうか。

ほっと息をついた。また沙里が探せる。

そう思うと急に老人が可哀想になった。医師も含めこの村の誰もが老人が

だが赤包はもう誰も拾わない。だから老人の望みは叶わないだろう。申し訳ない気持ち。せめて焼香でも。そう医師に伝えると老人は深く頭を下げ、赤い縁取りの仏壇の前に置かれた大きな黒い箱の前に誘った。一旦土葬され、冥婚するために掘り出されたそうだ。俺と。

その箱を見た時に妙な心持ちなった。なつかしいような。だからなんとなく聞いた。

「

老人は首を振る。名前を聞いてもわからないと言う。何か違和感。老人の娘では、ない?

詳しく聞くと、老人が山菜採りをしていた時に落石があり、その女性は老人を庇って怪我を負ったそうだ。なんとか麓におりて人を呼んで戻ったが、女性はすでに息絶えていた。落石の衝撃で飛んでいったのか女性の荷物は見つからず身元不明。警察に届け出たがもう半年以上音沙汰がない。

身元不明な以上無縁墓地に入れるしかないが忍びなかった。助けてもらったのに申し訳ない。だが家族でなければ墓に入れられない。かといって自分のような身寄りのない老人の墓に入れるのは忍びない。老人が死ねば供養する者もいなくなる。冥婚先を探したが流石に素性不明の女性に相手は現れない。仕方なく赤包を置いたら俺が拾った。妙なめぐり合わせ。浮かぶ確信。

「

「

老人は慌てて紙束を取り出す。警察に提出したと思われる書類に写真があった。

沙里。

沙里だ。

思わず黒い箱を開けた。やはり沙里が横たわっていた。骨になっていたけど、これは沙里だ。そう直感する、探し求めていた沙里。ようやく会えた。

思わず頭蓋骨を手にとる。額にキスをした。沙里。

老人に俺の婚約者だというと戸惑いながらも喜び、沙里を俺の墓に入れて欲しいと安心するように言った。戸惑う。何を言っている? 折角会えたのに墓になんて入れるはずがない。俺は沙里とずっと一緒にいる。もう離れない。

……日本に戻れば埋葬せざるを得ない。それは、嫌だ。

その日、老人の家に泊めてもらった。随分久しぶりに沙里と一緒だ。やはり、もう離れがたい。骨を抱きながら窓の外を眺めると天の川が見えた。そうだ、もうすぐ1年になる。織姫と彦星は来年も巡り会えるかもしれないけど、埋めてしまえばもう会えない。それは耐えられない。

結局の所俺は老人の養子になった。手続きに随分時間がかかったが、俺は日本での仕事をWEBで受けながら老人の面倒を見て過ごしている。ひっそりと沙里と冥婚して、いつか同じ墓に入ることを願って今も一緒に暮らしている。