第4章 少年のいた夏Ⅱ

文字数 3,411文字

少年のいた夏 Ⅱ

未玲先生の家で翔太と会ったのは、しかしよく考えてみるとそんなに多いわけではない。彼の場合、先生の都合もあって、レッスン日が土曜日と決まっていたわけではなく、彼の顔を見たのは月に一二回程度だったからだ。

でもそれだけに、話した内容はよく覚えている。

「北山さんって、二年もカナダに行ってたから、英語は得意なんでしょうね」

「そうでもないですよ。もともとあんまり英語は得意じゃなかったし、結構苦労しました。まあでも、二年もいたので、少しは話せるかな」

「あちらでもピアノは先生に習ってたんでしょう」

「はい。でも日本に戻って来て、山本先生や蔵原先生に習う方が、レベルはずっと高いです。プロだから当然なんですけど。秋野さんは、山本先生に習ったことはないんですか」

「ないわ。お会いしてみたいけど、緊張しちゃうかなあ」

「そんなことないですよ。山本先生も穏やかで優しいですから。でも音楽に向き合う姿勢はとても厳しいですけど」

「でしょうね」

「秋野さんは指の訓練って、やっぱりハノンですか」

「そうね。調やリズムを変えたりして。退屈だけど、あまり考えなくても機械的に弾けちゃうから、いつも他のことを考えたりして。でもやると指が軽くなるでしょ」

「ぼくもハノンを無茶苦茶早く弾いたりしてたんですけど、カナダで習った先生がピシュナがいいっていうので、そちらも併用してます」

「ああ、ピシュナね。私もちょっとやったことがある」

翔太との会話はほとんどピアノを主とした音楽の話がほとんどだったが、まれに彼自身のことが話題になることもあった。

七月の期末試験の頃だった。

夏休みをどう過ごすのかが話題になった。

「本当はカナダへまた行きたいですけどね。父にもまた会いたいし」

「お父さんはカナダに住んでるの?」

「バンクーバーにいたんですけど、今はアメリカのシアトルに引っ越しちゃった。でもバンクーバーからは車で二時間半くらいかな。近いんですよ。行ったことありますか」

「ううん。名前だけ。外国は行ったことないの。ああ、だからバンクーバーに留学したのね。お父さんと一緒に住むために」

瑞希は事情が呑み込めた気がしたが、相手は首を振った。

「いいえ、バンクーバーを選んだのはたまたまなんです。西海岸で日本から近いというだけで。僕のお母さんはけっこう、子供に勉強させるのが好きで、『英語を見に着けなければダメよ』とか言って。僕の姉も大学生の時に留学したんです。僕はそんなに英語なんてあまり興味ないし、お姉ちゃんと違って、勉強自体も好きじゃないんです」

少年は口を尖らせた。

「ふうん。でもお父さんと一緒に暮らしたんでしょ」

「いいえ。……父は母と離婚して、今では別のひとと結婚してるんです」

「……」

「詳しい事情は知らないけど、別の女のひとと仲良くなって、それで別れたみたい。父がどこに住んでいるかも知らなかったし。だから、バンクーバーで父と会ったのは偶然で、父の知り合いが僕のホームステイ先の近所に住んでて、その人が僕のことを父に教えたらしいです。それで父が訪ねて来て、何度か会ったんです。お店をやってるって言ってました。僕は父のことは嫌いじゃなかったです。父がいなくなったのが僕が十歳の頃だったけど、それまで父とは一緒に遊んだり出かけたりしてましたから。お姉さんは母が別のひとと結婚していた時に生まれたので、血がつながってないんです。父は僕がバンクーバーにいる間は一緒に暮らしたかったみたいですけど、再婚相手の家族もいるし、お母さんにバレると面倒なので、あきらめたみたいです。お母さんは父のことを嫌ってましたから。やっぱり浮気されたみたいで」

「そうなんだ……」

翔太の家庭も結構複雑らしい。離婚とか再婚とか、自分の親だったらどうだろうと、一瞬想像したが、あまりピンと来なかった。

「そのあと、すぐ仕事でシアトルに移り住むって言って、会えなくなったんですけどね」

翔太は寂し気に微笑んだ。

少年が自分の家庭のことを話したのは、その時が最初で最後だったこともあって、瑞希には印象に残った。

***

そして八月。

予選がいよいよ翌週に迫っていた。予選を通過すれば本選に進む。ここまでは都道府県単位で開催される。本選を通過すると、いよいよ十一月の全国大会が待っている。瑞希はその頃、本選の自由曲として選んだショパンの舟歌をメインに練習していた。

昔、家族で上野の西洋美術館に行ったときにかかっていたモネの絵。白い服を来た二人の女性が川か池で舟遊びをしている。ショパンの舟歌を聴くと、なんとなくその絵を思い出す。明るい響きの中にも、様々な感情のニュアンスが込められている。それをうまく表現できるかがポイントだった。

予選は自由曲はない。課題曲のバッハとショパンは既に仕上げてある。

バッハの平均律は第一巻から嬰ハ長調。ドからシまでの七音すべてにシャープ記号が付く、楽譜でもめったに目にすることのない調で、前奏曲の、リュートを思わせる明るく軽やかな響きが好きだ。

ショパンのエチュードは、作品二十五から第一番と第六番。第一番はショパンが目の前で弾くのを聴いたシューマンが「風が奏でるエオリアの竪琴のような響き」と書いたことにちなんで「エオリアン・ハープ」と呼ばれている曲で、難易度はさほどではないが、響きの繊細な美しさや、クライマックスに向かって盛り上がっていく構成がすばらしい。ショパンのエチュードの中では一番好きな曲で、どうしてもこれは弾きたいと思う。六番は三度の重音のトリルが半音階で上昇・下降する、難曲として知られるが、瑞希にとっては割と得意な曲でもあった。

その日はレッスン日が重なり、未玲先生の家で翔太と一緒になった。彼は既にレッスンを終わっていたが、譜読みと息抜きとで瑞希が終わるまで残っていた。

蔵原先生を交えて雑談したあと、先生が近所に買い物に行くので、三十分ほど二人で留守番をしていたときだった。

「北山さんはもう本選の課題曲は終わったの」

「はい。自由曲も一応」

「クセナキスの『ヘルマ』だっけ」

「はい」

ギリシャ出身の作曲家クセナキスは、ル・コルビュジェの助手も務めた建築家でもある。数学理論を応用した前衛的な作品を残した。

初期の作品「ヘルマ」も集合論を用いているという。そんな数学用語を聞いた時点で瑞希にはすでに理解できないのだが、理論はともかく、実際に少年の演奏を聴いたときには、硬質だが、ペダルを多用した芳醇な響きに心惹かれるものがあった。インパクトは十分で、審査員の度肝を抜くのは間違いないだろう。

「あの曲すごいよね。キラキラして素敵な曲だけど、でもどうやって弾くのか見当がつかないわ」

翔太は微笑んだ。

「秋野さんなら多分弾けますよ。ぼくも譜読みに時間が少しかかったけど」

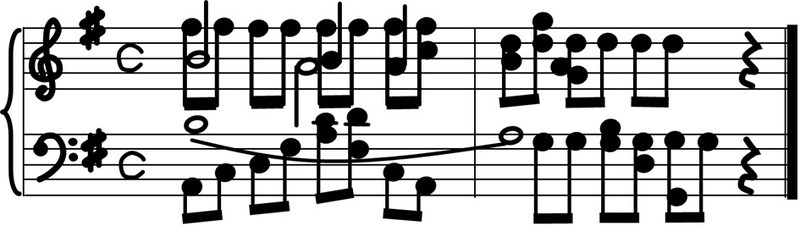

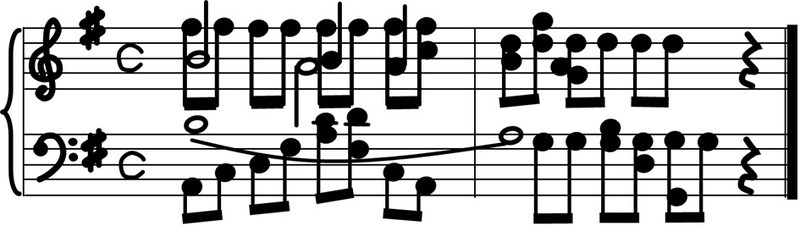

翔太がそういいながら課題曲のバッハの楽譜をパラパラめくった。すると、はらりと一枚のメモが落ちて瑞希の足元に落ちた。

瑞希が拾って渡した。

「ありがとう」

「楽譜のメモ?」

一瞬ちらっと見たところでは、五線紙に音符が書かれていたようだった。

翔太は少し顔を赤らめた。人に見られたくないものだったのか。

すると、少年は見られたら仕方がないとでもいうように、紙を瑞希に渡した。やはり楽譜だった。それも少年の手書きらしい。

「北山さんが書いたの?」

「はい。でも曲じゃないですよ」

確かに、二小節しかない。四分の二拍子で八分音符と四分音符、二分音符が書かれている。ごく単純な音列で、翔太の言うとおり、曲とも言えないようなものだ。

「メッセージです」

「メッセージ?」

少年は悪戯っぽい表情を見せた。

「そう。どんなメッセージかわかりますか?」

「さあ。……八分音符は大体、ト長調のドミナントから主和音へ移ってるから、終止形みたい。でも違うか。八分音符以外はどれもH とA だからト長調というわけでもないのね」

翔太は再び微笑んだ。

「秋野さんみたいに音楽のことをよく知ってると、かえってわからないかもね」

「うん、わからない。何なの」

「さあ、何でしょう。それ差し上げるので、考えてみてください。正解が出たら僕に教えてください」

少年の目が熱っぽく変わった。瑞希はどきっとした。しかし、彼はすぐに俯いてしまった。

「でも、正解しても賞金とかは出ないけどね」

未玲先生の家で翔太と会ったのは、しかしよく考えてみるとそんなに多いわけではない。彼の場合、先生の都合もあって、レッスン日が土曜日と決まっていたわけではなく、彼の顔を見たのは月に一二回程度だったからだ。

でもそれだけに、話した内容はよく覚えている。

「北山さんって、二年もカナダに行ってたから、英語は得意なんでしょうね」

「そうでもないですよ。もともとあんまり英語は得意じゃなかったし、結構苦労しました。まあでも、二年もいたので、少しは話せるかな」

「あちらでもピアノは先生に習ってたんでしょう」

「はい。でも日本に戻って来て、山本先生や蔵原先生に習う方が、レベルはずっと高いです。プロだから当然なんですけど。秋野さんは、山本先生に習ったことはないんですか」

「ないわ。お会いしてみたいけど、緊張しちゃうかなあ」

「そんなことないですよ。山本先生も穏やかで優しいですから。でも音楽に向き合う姿勢はとても厳しいですけど」

「でしょうね」

「秋野さんは指の訓練って、やっぱりハノンですか」

「そうね。調やリズムを変えたりして。退屈だけど、あまり考えなくても機械的に弾けちゃうから、いつも他のことを考えたりして。でもやると指が軽くなるでしょ」

「ぼくもハノンを無茶苦茶早く弾いたりしてたんですけど、カナダで習った先生がピシュナがいいっていうので、そちらも併用してます」

「ああ、ピシュナね。私もちょっとやったことがある」

翔太との会話はほとんどピアノを主とした音楽の話がほとんどだったが、まれに彼自身のことが話題になることもあった。

七月の期末試験の頃だった。

夏休みをどう過ごすのかが話題になった。

「本当はカナダへまた行きたいですけどね。父にもまた会いたいし」

「お父さんはカナダに住んでるの?」

「バンクーバーにいたんですけど、今はアメリカのシアトルに引っ越しちゃった。でもバンクーバーからは車で二時間半くらいかな。近いんですよ。行ったことありますか」

「ううん。名前だけ。外国は行ったことないの。ああ、だからバンクーバーに留学したのね。お父さんと一緒に住むために」

瑞希は事情が呑み込めた気がしたが、相手は首を振った。

「いいえ、バンクーバーを選んだのはたまたまなんです。西海岸で日本から近いというだけで。僕のお母さんはけっこう、子供に勉強させるのが好きで、『英語を見に着けなければダメよ』とか言って。僕の姉も大学生の時に留学したんです。僕はそんなに英語なんてあまり興味ないし、お姉ちゃんと違って、勉強自体も好きじゃないんです」

少年は口を尖らせた。

「ふうん。でもお父さんと一緒に暮らしたんでしょ」

「いいえ。……父は母と離婚して、今では別のひとと結婚してるんです」

「……」

「詳しい事情は知らないけど、別の女のひとと仲良くなって、それで別れたみたい。父がどこに住んでいるかも知らなかったし。だから、バンクーバーで父と会ったのは偶然で、父の知り合いが僕のホームステイ先の近所に住んでて、その人が僕のことを父に教えたらしいです。それで父が訪ねて来て、何度か会ったんです。お店をやってるって言ってました。僕は父のことは嫌いじゃなかったです。父がいなくなったのが僕が十歳の頃だったけど、それまで父とは一緒に遊んだり出かけたりしてましたから。お姉さんは母が別のひとと結婚していた時に生まれたので、血がつながってないんです。父は僕がバンクーバーにいる間は一緒に暮らしたかったみたいですけど、再婚相手の家族もいるし、お母さんにバレると面倒なので、あきらめたみたいです。お母さんは父のことを嫌ってましたから。やっぱり浮気されたみたいで」

「そうなんだ……」

翔太の家庭も結構複雑らしい。離婚とか再婚とか、自分の親だったらどうだろうと、一瞬想像したが、あまりピンと来なかった。

「そのあと、すぐ仕事でシアトルに移り住むって言って、会えなくなったんですけどね」

翔太は寂し気に微笑んだ。

少年が自分の家庭のことを話したのは、その時が最初で最後だったこともあって、瑞希には印象に残った。

***

そして八月。

予選がいよいよ翌週に迫っていた。予選を通過すれば本選に進む。ここまでは都道府県単位で開催される。本選を通過すると、いよいよ十一月の全国大会が待っている。瑞希はその頃、本選の自由曲として選んだショパンの舟歌をメインに練習していた。

昔、家族で上野の西洋美術館に行ったときにかかっていたモネの絵。白い服を来た二人の女性が川か池で舟遊びをしている。ショパンの舟歌を聴くと、なんとなくその絵を思い出す。明るい響きの中にも、様々な感情のニュアンスが込められている。それをうまく表現できるかがポイントだった。

予選は自由曲はない。課題曲のバッハとショパンは既に仕上げてある。

バッハの平均律は第一巻から嬰ハ長調。ドからシまでの七音すべてにシャープ記号が付く、楽譜でもめったに目にすることのない調で、前奏曲の、リュートを思わせる明るく軽やかな響きが好きだ。

ショパンのエチュードは、作品二十五から第一番と第六番。第一番はショパンが目の前で弾くのを聴いたシューマンが「風が奏でるエオリアの竪琴のような響き」と書いたことにちなんで「エオリアン・ハープ」と呼ばれている曲で、難易度はさほどではないが、響きの繊細な美しさや、クライマックスに向かって盛り上がっていく構成がすばらしい。ショパンのエチュードの中では一番好きな曲で、どうしてもこれは弾きたいと思う。六番は三度の重音のトリルが半音階で上昇・下降する、難曲として知られるが、瑞希にとっては割と得意な曲でもあった。

その日はレッスン日が重なり、未玲先生の家で翔太と一緒になった。彼は既にレッスンを終わっていたが、譜読みと息抜きとで瑞希が終わるまで残っていた。

蔵原先生を交えて雑談したあと、先生が近所に買い物に行くので、三十分ほど二人で留守番をしていたときだった。

「北山さんはもう本選の課題曲は終わったの」

「はい。自由曲も一応」

「クセナキスの『ヘルマ』だっけ」

「はい」

ギリシャ出身の作曲家クセナキスは、ル・コルビュジェの助手も務めた建築家でもある。数学理論を応用した前衛的な作品を残した。

初期の作品「ヘルマ」も集合論を用いているという。そんな数学用語を聞いた時点で瑞希にはすでに理解できないのだが、理論はともかく、実際に少年の演奏を聴いたときには、硬質だが、ペダルを多用した芳醇な響きに心惹かれるものがあった。インパクトは十分で、審査員の度肝を抜くのは間違いないだろう。

「あの曲すごいよね。キラキラして素敵な曲だけど、でもどうやって弾くのか見当がつかないわ」

翔太は微笑んだ。

「秋野さんなら多分弾けますよ。ぼくも譜読みに時間が少しかかったけど」

翔太がそういいながら課題曲のバッハの楽譜をパラパラめくった。すると、はらりと一枚のメモが落ちて瑞希の足元に落ちた。

瑞希が拾って渡した。

「ありがとう」

「楽譜のメモ?」

一瞬ちらっと見たところでは、五線紙に音符が書かれていたようだった。

翔太は少し顔を赤らめた。人に見られたくないものだったのか。

すると、少年は見られたら仕方がないとでもいうように、紙を瑞希に渡した。やはり楽譜だった。それも少年の手書きらしい。

「北山さんが書いたの?」

「はい。でも曲じゃないですよ」

確かに、二小節しかない。四分の二拍子で八分音符と四分音符、二分音符が書かれている。ごく単純な音列で、翔太の言うとおり、曲とも言えないようなものだ。

「メッセージです」

「メッセージ?」

少年は悪戯っぽい表情を見せた。

「そう。どんなメッセージかわかりますか?」

「さあ。……八分音符は大体、ト長調のドミナントから主和音へ移ってるから、終止形みたい。でも違うか。八分音符以外はどれも

翔太は再び微笑んだ。

「秋野さんみたいに音楽のことをよく知ってると、かえってわからないかもね」

「うん、わからない。何なの」

「さあ、何でしょう。それ差し上げるので、考えてみてください。正解が出たら僕に教えてください」

少年の目が熱っぽく変わった。瑞希はどきっとした。しかし、彼はすぐに俯いてしまった。

「でも、正解しても賞金とかは出ないけどね」