第5話 探偵部は動かない

文字数 15,109文字

1

私(早苗)が探偵部に入部してから一か月程が経つ。入部してから現在まで依頼は映像研の事件(第3話)のみで、活動らしい活動はなかった。千秋とは放課後、世間話をしたり一緒に図書館で勉強したりなど部活の活動とは関係なく過ごした。探偵部のもう一人の部員である砂川君とは、映像研の事件以来、あまり会う機会がない。何でも映像研が佳境で手が離せないらしい。彼は放課後に千秋と一緒に居られないのを悔しがっていた。どうやら千秋のことが好きらしい。今度、ゆっくり話す機会があったら本人に聞いてみようと思う。

私と千秋は今、空き教室で久しぶりの依頼人の到着を待っていた。2週間ぶりの依頼で千秋は興奮している。とても上機嫌で顔はにやにやしている。私は掛け時計を見る。待ち合わせの時間まであと5分弱だ。

「今日の依頼人はどんな人です?」まだどんな依頼人なのか私は知らない。

「一年生の女の子、名前は井上 朱莉(あかり)。依頼内容は直接話すって」千秋は明るい口調で言う。

「あ~。久しぶりの依頼でもうドキドキが抑えれない。もし私が暴走しそうになったら止めてね、小春」千秋は溌溂とした表情で伸びをした。

「わかりました。その時は殴ってでも止めます」「いや、そこまでしなくても。もっと穏便にお願い」「冗談です。そういえば顧問の件はどうです?」探偵部は非公認の部活である。学校公認となる条件は生徒の数と顧問の存在で、今探偵部の顧問をやってくれそうな先生を手分けして探しているのが現状である。

「それなんだけど、なかなか理解がある先生がいなくて。でも今度、一ノ瀬先生に頼めるか訊いてみようと思う。前は出張でいなかったから」

「いいですね。一ノ瀬先生、優しいからきっと引き受けてくれますよ」

“仏の一ノ瀬”こと、一ノ瀬先生なら期待大である。

ガラガラガラガラガラガラ

引き戸が引かれる音がし、そちらに目を向けると女子生徒が立っていた。千秋は真っ先に女子生徒の方に駆け寄る。私も後に追従した。

「井上さんですか。昨日依頼をくれた」千秋は女子生徒の両手を取り胸の位置まで上げる。「は、はい。そうです。井上朱莉です」依頼主は面食らった様子だ。「私が探偵部の部長、小林千秋です、よろしく。それでこちらが」千秋は私の方を手で示す。「探偵部部員の早苗小春です」私は軽く頭を下げた。

「こっちへどうぞ。紅茶とお菓子用意したんです」千秋優しく依頼主に言った。

2

私たちは椅子に座り、依頼主に紅茶とクッキーを振舞った。依頼主は紅茶を一口飲みカップを机に置く。

「ありがとうございます。とてもおいしいです」依頼主は言った。

「よかった。落ち着いたら、依頼内容をお願いしますね」

「はい。私、ある人がなぜ怒ったのかを知りたいのです。詳しく話します。私、図書委員で水曜日の図書室の当番なんですけど。今週、同じ当番の先輩にキレられたんです。でも先輩が怒ったのか見当がつかなくて。探偵部の皆さんに解き明かして欲しいです」

えっ? それって本人に直接聞けばいいのでは。「その先輩が怒った時、何か理由を言わなかったのですか?」私はつい思ったことを口にしてしまった。彼女は少し不機嫌な顔をする。

千秋はこちらを向く。

「もし納得いく理由をそこで言っていたら、私たちに依頼なんかしに来ないよ。だからそう先走らない」そう言うと、千秋は依頼主の方に向き直る。

「すいません。話の腰を折ってしまって。続きをお願いします」

「図書館の当番は3人で行われます。役割としてはカウンターでの作業が二人。貸出担当と返却担当です。あとは返却された本を本棚に戻す担当です。担当は週ごとに交代で今週は

私は返却担当、先輩は貸出の担当をしていました。事件は放課後の当番の時に起きました。

私たちはカウンターでそれぞれ作業をして座っていると、先輩がお手洗いに行きました。カウンターは私一人になりました。もう一人の子は配架作業をしていましたから。私は一人で作業をしていると私の目の前に男子生徒が立ちました。私は最初、本の返却だと思いました。でもその生徒は本らしきものを持っていませんでした。私が作業の手を止め椅子から立ち上がると、『予約した本を取りに来た』と言いました。私は彼が貸出カウンターに誰もいないから来たのだと分かったので、先輩の代わりに生徒手帳を借り本人確認と予約した本の確認を行いました。確認すると、確かに一冊の本が取り置きになっていました。私は返却カウンターから貸出カウンターへ移動してカウンターの右にある、取り置き棚から目当ての本を探しました。その時です、先輩が血相を変えて私に突っかかって来たんです。『何やってる!』先輩は言いました。私はかくかくしかじかと弁解したのですが、『僕の仕事だ。邪魔するな』と一蹴されました」はぁ~、井上さんは嘆息を漏らした。

「以上が事件の顛末です。私はなぜ先輩が怒ったのかが分かりません。先輩はいつも温厚で優しくて…。その、怒った様子を見たことがありません」少し頬を赤らめながら言う。

「その先輩は普段から仕事の手伝いを拒むタイプですか?」私は答えが分かりきった質問をぶつけた。井上さんは案の定、首を横に振る。「いいえ。暇なときに何度か先輩の手伝いをしたことがあります」

「先輩が何か勘違いした可能性はないですか? 例えば、席を外す前、先輩はカウンターで重要な作業をしていたとします。戻って来た先輩がカウンターを見たとき、井上さんが重要な作業の邪魔をしているように見えて思わず怒ってしまった。でも井上さんの弁明を聞いて先輩は自分の勘違いだと気づく。しかし怒った手前、今更勘違いでしたなんて口が裂けても言えなかった。だから仕事の邪魔だと誤魔化した。どうです、あり得ませんか?」千秋が言う。

「それはないです」千秋の推理はバッサリと切り捨てられた。「あの時カウンターでは重要な作業しているような痕跡はありませんでした。それにもし先輩がそんな作業をしていたら席を立つ前に私に一言言い残すと思います」確かに。井上さんの反論はもっともな気がする。

千秋はがっくりと肩を落とし、テーブル中央のクッキーに手を伸ばす。

「井上さんが先輩が戻ってくるまでの間に貸出カウンターで手を触れた物は予約されていた本だけですか? 例えば貸出カウンターのパソコンを触ったとか?」

「本だけです。さっきも言いましたけど取り置き棚から取り出しました。貸出カウンターのパソコンには一切触れてません。パソコンを操作する前に先輩が戻って来たので」そう言うと井上さんは紅茶を一口飲む。「なるほどです」千秋は小さく呟く。俯き目を閉じ顎に右手を添え、動きがピタッと止め思考を巡らせている。

「質問が3つあります。まず予約されていた本について、どんな本でしたか? サイズとかタイトルとか覚えてますか?」千秋は目を開くと言った。

「ある程度は覚えています。予約の本はハードカバーでした。表紙絵とかはなくタイトルだけが書いてあるお堅そうな本だったと覚えています。タイトルは確か“20世紀における正義”でした」確かに随分とお堅そうでつまらなそうなタイトルだ。

「では次の質問です。本を取りに来た生徒の特徴を教えてください」千秋の質問に依頼主は眉をひそめる。

「それって関係があるのですか?」井上さんは首をかしげる。

「分かりません。でも関係がないとは現段階では言い切れないです」

「分かりました。柄が悪そうな男子生徒でした。制服も崩していてだらしないというか。不良っぽかったです。苗字は“月本”でクラスは覚えてないです。図書館のパソコンを見ればわかると思います」千秋は一瞬眉を顰めた、ように見えた。

「とても興味深いですね。では最後にその先輩について。彼の名前とクラスを教えてください」

「名前は半田 恭介、2年C組です」「半田先輩と月本さんは井上さんから見てどうでした。知り合いって感じでした?」依頼主は首を横に振る。

「ありがとうございます。私からの質問は以上です」千秋はこちらに顔を向ける。「小春は井上さんに聞きたいことはある?」「今のところはないです」「オッケー」千秋は依頼主の方に向き直った。

「今から図書館に行っていいですか。パソコンを調べさせて欲しいです」

井上さんは腕時計をちらっと見る。

「分かりました。今日が当番の図書委員の子に頼めば見せてくれると思います。でもすいません、用事があって私は図書館にはいけないです。友達に連絡して皆さんが行くとこは伝えておきますから」

「了解です」「では私はここらへんで」依頼主は立ち上がりトートバッグを肩にかける。「もし真相がわかったら連絡ください」そう言うと彼女は翻って入って来た入り口から出て行った。私は彼女の姿が見えなくなるのを確認すると椅子から立ち上がった。

「じゃあ、さっそく図書室に行きますか」机の横に立てかけていたカバンを持ち上げる。

「ちょっと待って。その前に気になることがあるの」千秋はスマホを取り出す。「ちょっと電話するね」そう言うとスマホを耳に当てる。誰に電話するのだろうか?

「あ、もしもし。砂川君、今大丈夫? そう、ちょっと聞きたいことがあって。ABCの事件について覚えている? そう、砂川君が部活に入るきっかけになった事件。あれの犯人Xの名前とか分かる? うん、いや緊急ではないからそんなに急がなくても。あー、もしもし。砂川君?」プープー、通話が切断された音が響く。千秋は小さく嘆息する。

「ABCの事件って何ですか?」私が聞くと、「歩きながら話そうか」と千秋はバッグを肩にかけた。

3

図書館までの道すがら、千秋は私にABC事件(第4話)について手短に事件について話した。ABC事件とは私たちがまだ入学して間もないころに起こった事件で偽の召集状で生徒を呼び出すという奇妙な事件である。まさかその事件に探偵部が首を突っ込んでいたとは思いもよらなかった。探偵部の結論としては、犯人は第一の被害者、月本とその月本のアリバイを証言した目撃者Xと言うことである。

「なんで犯人を捕まえなかったんです?」犯人が分かっているなら問い詰めてもいいモノなのに。私はふと思った。

「ただ推論を積み重ねただけの推理で証拠が何一つなかったからね、犯人だとは断定できないから。言うなれば疑わしきは罰せずってこと」なるほど、と私は納得する。

「それで、今回の事件にABCはどう絡んでくるんです?」

千秋は首をかしげる。「それはまだ分からない。予約した本を借りに来た生徒が月本順平で、先輩がXと同一人物なら、今回の事件はABCの延長にある事件だと言えるかもね」

私たちは図書館の入り口に着いた。扉を通り、カウンターに向かう。カウンターでは黒縁眼鏡をかけた小柄な女子生徒がちょこんと椅子に座っていた。よく見ると文庫本を読んでいる。私たちが近づくと彼女は私たちに気が付いたのか、文庫本を伏せて顔を上げた。

「すいません。井上 朱莉さんの件で…」「あなたたちですね。こちらをどうぞ」彼女はカウンターに紙の端切れを置いた。千秋は差し出された端切れを手に取る。「朱莉から話は聞いてます。予約していた生徒の名前とクラスをメモっておきました。あと何か私に手伝えることはありますか?」メモを見ると、“月本順平 2年A組”と綺麗な文字で書かれていた。

「意見を聞かせて欲しいです。本を予約する生徒って珍しいですか?」と千秋が訊く。

「そうですね。あまり珍しくはないです。新しく入荷された本や話題の本は必ず予約があります」「じゃあ古い本とかには予約はほぼないですか」「はい」と彼女は頷く。

「そうですか」ブーブーブーブー、スマホのバイブレーションが近くで鳴った。私のじゃない。千秋が右ポケットからスマホを取り出す。「すいません。ちょっと電話が。外に行きますね。小春も来て」と彼女に言うとそそくさと入って来た戸口に歩く。私も彼女に小さく頭を下げ、千秋の背中を追った。千秋は戸口から5メートルほど離れた位置にいた。こちらを見て手招きをする。

「千秋です。うん、ありがとう。あっ、スピーカーにしていい? 小春も聞きたいはずだから」千秋は耳に当てていたスマホを降ろすと、スピーカーにした。

「じゃあ、頼んでいたXについての情報は何か分かった?」

「はい。Xの名前が判明しました。名はハンダ キョウスケ、2年です」

「ええええええー」「ええええええー」私と千秋は思わず同時に声を出した。

「どうしました?」スマホから砂川君の困惑した声が聞こえる。「なんで二人ともそんなに驚いているんです?」今回の事件について知らない砂川君に千秋は内容を説明する。

「なるほど、確かに偶然にしては出来過ぎている気がします。でもそうかぁ。ナツキの推理当たっていたのか」ナツキ? 誰?「ナツキって誰?」私は気になったので聞く事にした。千秋は黙ったままだ。

「ナツキはボードゲーム部の部員の一年で僕とよく手合わせする仲なんです。それでABCについて話したら、Xは図書委員だっていう推理をしました」

「へぇー、すごい‼」見事にその推理は当たっている。そのナツキって生徒、相当な切れ者に違いない。「それで、彼はどんな推理をしたの?」千秋が口を開く。えっ、私は疑問が生じたがとりあえず黙っておくことにした。

「ああ、それはですね。…」砂川君はかくかくしかじかと説明した。ナツキは事件を起こせる生徒が誰かという観点から推論を展開しXが図書委員であることを突き止めた。

「なるほどなぁ。確かにそう推理することもできるか」と千秋。「砂川君、ABCの話に戻るけど、月本がアリバイ工作した日に何か事件が起きたか、分かる?」

「すいません。先生たちに聞いてみたんですけど、誰一人教えてくれませんでした。先生たちの様子を見て何か隠しているのは明らかだったんですけど。壁新聞部の力ではムリみたいです」「そっか」千秋は残念がる。もしそれが分かれば今回の事件の手がかりになったに違いないが…、残念だ。

「でも新聞部なら何か知っているかもしれないです」と砂川君。ん? 新聞部?

「新聞部と壁新聞部って何が違うの?」と私は聞く。「新聞部と壁新聞部では元々同じ部活だったんです。でも10年前ぐらいに方向性の違いから袂を分かつことになりました。具体的には、壁新聞部は事実を伝える部活、新聞部は真実を伝える部活になりました」

「それってどう違うの?」同じではないか? 「全然違う、早苗さん。真実っていうのは事実に個々人の解釈が加わったものなんだ。事実はただ一つだけど、真実は人の数だけ存在する。そして時に真実は暴走するんだ。事実よりも解釈が優先され、解釈に合うように事実が歪められる」一息の間が空いて、砂川君は話を続けた。「新聞部の出版物は一部の生徒に対するウケはいいけれど、内容の信憑性は保証できません。見た感じだと事実5割、解釈5割であることないこと、面白おかしく書いているって感じでした。ただ時に壁新聞部が入手していない情報を新聞部が持っている時が2,3度あって、もしかしたら今回も何か知っているかもしれないです。ただ…」「ただ?」「新聞部、あまりいい噂は聞かないですね。取材が強引で、記事で傷ついた生徒も少なくないとか。あくまで噂ですけど十分に気を付けてください」「分かった、気を付ける。砂川君、新聞部の部室の場所を教えて」と千秋。砂川君は新聞部の拠点を言った。

「では僕はここら辺でもう切りますね。小林さん、もし何か困ったことがあったらすぐに僕に連絡してください。飛んで駆け付けます。では」プープープープー、電話が切断された。

「やっぱり砂川君、頼りになるね」ポケットにスマホをしまいながら千秋は言う。「また後で新聞部にも行かないとだね」

「一つ聞きたいことが。さっきなんでナツキが男だってわかったんですか?」私は先ほど気になったことを聞く。「えっ」と驚く千秋。「だって砂川君は男子生徒だと言ってなかったですし、ナツキって私、女子の名前だと思って。どうして男子生徒だと分かったのかなぁって不思議だったんです」「ギクッ」 千秋が一瞬フリーズした。次の瞬間、アサッテの方向に顔を向けて、「それは、何て言うか。たまたま偶然だよ。なんとなく男かなぁって思っただけ。それよりも事件の話に戻ろう」と強引に話を逸らそうとする。私は怪訝に思いつつも肯いた。

「とりあえずカウンターに戻って話を聞こう。それから新聞部に行って話を聞くって感じでいいよね。じゃあ、行こう!」

私たちは再び図書室に戻った。

4

図書室のカウンターでは変わらず女子生徒がちょこんと座っていた。

「それで他に用件は?」と彼女は抑揚なく言う。千秋は一歩前に出て、「ある生徒の過去の利用履歴を見ることはできますか」とパソコンを覗き込む。

「できません。過去のデータは保存されませんから」彼女がさらりと答えると「そうですか」と千秋は少し残念がる。「でも現在借りている本、予約している本の内容なら分かります」

「本当ですか! では2年月本順平の現在の利用状況を教えてください」「分かりました。少しお待ちください」彼女はそう言うと、カタカタと流れるようにキーボード入力をすると、「月本順平の利用状況が見つかりました。読み上げます。現在利用している本は1冊のみです。タイトルは“20世紀における正義”です。現在予約している本はまだありません」

「分かりました。ありがとう」「他には何かありますか」千秋は顎に手を当て少し考え、「図書委員は何か刊行物を出していますか?」と聞いた。

「はい。二週間に一度、A4サイズのチラシを発行しています。入り口にまだいくつか最新のが残っているはずです。ここに一部あるのでどうぞ」彼女はチラシを渡す。「ありがとう、このチラシは毎回同じ人間が書いているのですか?」と不思議なことを聞く。「はい、先輩たちがそれぞれ書いてそれを一枚にまとめているらしいです。他には何か?」

「う~ん、私は今のところは。小春はどう?」私は首を横に振る。「そうですか。ではまた何かありましたら言ってください」と彼女は慇懃に言う。私たちは彼女に礼を言い、図書室を後にした。

5

「さっきもらったチラシって何か意味があるんですか?」千秋が図書委員の刊行物を眺めていたので私はそっと覗き込む。

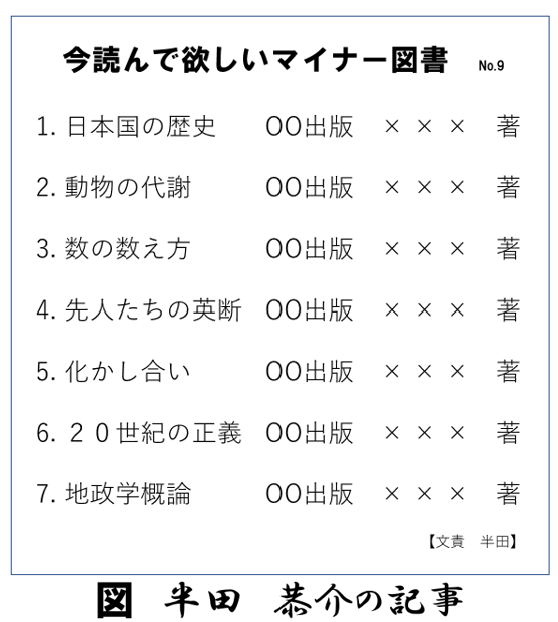

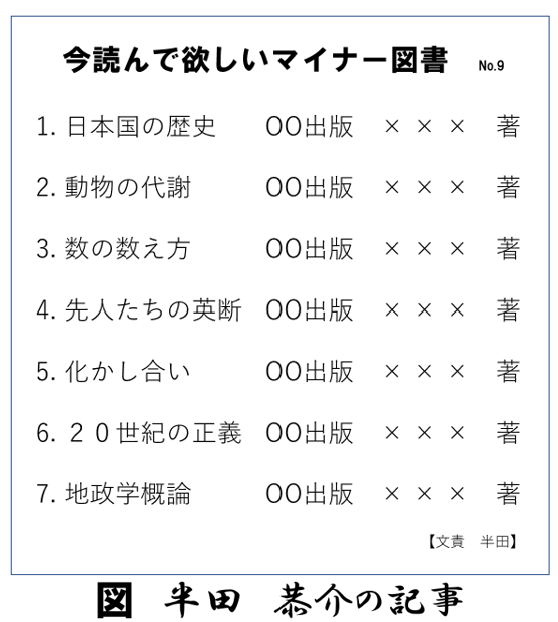

「ちょっとね。ここ見て。半田先輩も書いている」千秋が指で右下の欄を指し示す。そこには【文責 半田】と書かれていた。記事のタイトルは『今読んで欲しいマイナー図書』と書かれていた。内容としては、その時折の社会を反映したような本を紹介するという感じだ。シリーズものなのかNo.9 と書かれていた。

「見て、“20世紀における正義”もここに載っている」本当だ。

「月本はこれを見て本を予約したんですね」

「そうだね。この記事も事件の手がかりになるはず」

「千秋はもう事件の真相は分かったりしてます?」私は気になったので聞いてみた。

「大体はね。半田先輩がなんで怒ったのかは分かったかな」「何で、ですか?」

「それはね、先輩は井上さんに本に触って欲しくなかったの。つまり“20世紀の正義”にね」とよく分からないことを言う。「どういうことです?」

「例えば私と小春は友達、でも学校で私たちの関係は知られたくないという状況を考えてみて。ある時、小春は私に学校で荷物を渡したいと思った。さてどうする?」

「どこか人目の付かない場所に集まります」

「確かに、それもいいかも。でも、小春が四六時中監視されているとしたら、どう?」

そんな状況あるのか、と思ったが言うのは野暮だと思ったので心の中でとどめておく。

「こっそり会えないならそうですね。千秋のロッカーなり下駄箱なりに荷物を置いて後で千秋に回収してもらうのはどうですか」

「確かに会わなくて済むけど、かなりリスクが高いと思うけどな。私が監視者だったら荷物を置いて立ち去るなんて怪しいと思う。誰が取りに来るか見張るなり、荷物の中身を見るなりされたら万事休す。その方法もリスクが高すぎるかも」

「でも他に方法がありません」

「不慣れなものほど奇をてらう。奇をてらった行動はリスクが高くなる。それならば逆に考えればいいの。奇をてらう必要はない。隠れてこっそり会うんじゃなくて堂々と会えばいい」

「よく分からないです。そんなことをしたら確実に関係がバレます」

「確かに、教室や廊下で会っていたらバレるね。でも仮に小春が図書委員で私たちが図書館で会ったとしたらどう? 当番の図書委員がいるのは当たり前だから誰も不審がらないよね」ああ。やっと千秋の言わんとしていることが理解できた。

「つまり、千秋は半田が図書委員の貸し出しの担当であることを利用して月本と会い何かの受け渡しをしていたと考えているんですね。確かにそれなら誰にもバレないですね。でも待ってください。実際に彼らがやり取りしたのは、本だけですよ。あんな本に何かあるんですか?」

「そう。彼らがやり取りしたのは本だけ。でも本が目的ではない。となるとあの本はカモフラージュ。実際は本に挟んだ何かを渡そうとしていた。それは何か? そのものはとても薄くて本に挟んでも目立たないし本を傷つけない材質でできている。そして本よりも小さい大きさのもの。例えば、お札とかね」ああ、確かに。お札ならその条件を満たす。数枚挟んでもバレないだろう。まさか本の貸し出しの裏で(いや表か?)金銭の授受を行っていたとは。「まだ可能性の域は出ないけど、いずれにせよ他人には見られてはいけない物のやり取りに違いないね」と千秋は言い切った。

そうこうしているうちに新聞部の部室が見えてきた。

6

新聞部の部室は階段のすぐ横にありすぐ見つかった。扉の横には“新聞部”と書かれた木製の立て看板が壁に立てかけられていた。

「心の準備はオッケー?」と千秋は私の方を見る。「いつでも大丈夫です」私がそう言うと千秋は前に向き直り新聞部の扉をノックした。

「はい。鍵はかかってないのでどうぞ」と中から男性の声がする。「失礼します」と言いながら千秋は戸を引いた。戸が完全に引かれ部室の中が見える。部室には男子生徒が一人椅子に座ってこちらを見ている。「ご用件は?」とぶっきらぼうに男子生徒は尋ねる。歓迎されていないらしい。

「私たち、ある事件について調べていまして…」と千秋はABC事件のについて調べていると説明した。この時、月本と半田が犯人の可能性が高いという推理は意図的に伏せた。あまり手の内を見せすぎるのは良くないのと新聞部がどの程度ABC事件について知っているのかを探る目的だ。

「それで第一の事件、月本順平が被害に遭った日に何か他の事件が在ったのか知りたいです。もし何か知っているなら教えていただけませんか」と丁寧に頼み込む。男子生徒はこちらをじっと睨むようにして見る。

「教えるのはいい。だがこちらの質問にも答えてもらおうか。まず君たちは何者だ、なぜその事件を調べる」と警戒心むき出しで言う。

「そうですね。名乗るのを忘れていました。私は一年の小林千秋です」「同じく一年の早苗小春です」「何故調べているのか、ですね。それは単なる好奇心です」

「好奇心か。つまり正直に言うつもりはないと。ならこちらも教えられないな。帰ってくれ」と男子生徒は言い放つ。部室は静寂に包まれる。

「召集状の事件、新聞部の皆さんはどこまで分かりましたか」と千秋が言う。

「それは企業秘密だ。君たちに言う義理はない」「なるほど。真相までは辿り着いていないって訳ですね」「おい君、いい加減にしろ」「もし真相を知っているなら、大スクープですよね。新聞部がそんなおいしいスクープを暴露しない訳がない。でも未だそんな話を聞かないってことはつまり、新聞部はお手上げってことですか」「出て行ってくれ、もう君に話すことはない。二度と来るな」と男子生徒は怒り心頭に達し怒髪冠を衝く勢いだ。一方で千秋は泰然とし、「もし私たちが真相を知っているとしたらどうです」とそんなのおかまいなしにサラリと言う。千秋の言葉に一瞬男子生徒の動きが止まる。

「実は私たち、この事件のおおよその真相はすでに分かっています。誰がやったのかも」

「嘘だ、そんなのあり得ない」「嘘じゃありません。私たちの推理聞きますか」千秋は顔色一つ変えない。「ああ、聞かせてもらおうか」「分かりました、でもその代わり。もし私たちの推理で納得したなら、教えてもらいます」「いいだろう。内容次第だ」

事ここに至り、千秋が主導権を手に入れているのは明白だった。千秋は淡々とABC事件の推理を語り始めた。犯人が月本とXであり、目的は月本のアリバイ工作であると説明した。

「私たちの推理は以上です。どうです、納得しましたか」と千秋が訊く。男子生徒はじっと考える様子を見せ、「確かに論理的だ。だが証拠がどこにもない。それでは机上の空論だ」と冷静さを取り戻した口調で言う。

「指摘ごもっとも。証拠は一切ありません。でもそれでいいじゃありませんか、新聞部は真実を伝える部活なんですよね。つまらない事実なんかより、多少創造の余地がある面白い真実の方が読者ウケはいいと思いますけど」と千秋らしくない言葉を言い放つ。部室は一瞬静まり返り、次の瞬間はハハハハハと男の高笑いが響いた。

「確かにそうだ。読者が求めているのはスクープだからね」納得したのか機嫌良く笑う。

「納得してもらえたなら、情報を教えてください」と千秋が言うと、「おっと納得したとは一言も言ってないよ。面白い推理だとは思う、だが今一つ納得できない、少し考えさせてもらうよ」と薄ら笑いをする。「少しとはどのくらいですか」と私が訊くと、「そうだね。一時間か2時間か、はたまた1日か二日、1週間かもしれない。なんとも言えないな」私は男子生徒が情報をこちらに渡す気がないのに今やっと気が付いた。それと同時に、沸々と怒りが湧き上がってくる。新聞部に十分注意しろと砂川君が言った意味が分かった気がした。「そんなに待てません。私たちに情報を渡さないつもりですか」と思わず口にした。「人聞きの悪いことはよしてくれ。情報を渡さないとは一言も言ってないよ。納得したら渡すと言ってるじゃないか」「でもそれは…」私は言い返す言葉が見つからずうまい反論ができない。

「一つアドバイスをしておくよ。“切り札は最後まで取っておくものだよ”」

「分かりました。失礼します」と千秋は小さく頭を下げ踵を返す。「ちょっと、いいの」と私は千秋の制服の袖を引っ張って呼び止めるが、「いいの、いいの」と千秋は言う。そして男子生徒にも聞こえる声で、「さあ、一ノ瀬先生のところに行こう。早くしないと帰っちゃうかもしれないから」と言う。一ノ瀬先生に今日会うとは知らなかったので私は驚いた。だが私より驚いた人物は男子生徒だった。男子生徒は「待て」と私たちを呼び止めると「一ノ瀬と何を話す」と椅子からスっと立ち上がった。「別にあなたには関係ない話ですよ。ああでも号外を書くなら急いだほうがいいかもですね。情報は鮮度が命ですから。私がうっかり口を滑らしたら新聞部の今までの努力は水泡に帰すことになるかもしれませんし」と千秋は男子生徒に面と向かって述べる。ハハハハハァッと再び男子生徒の高笑いが部室に響きわたる。「参ったよ、小林さん。君の方が一枚も二枚も上手だったようだ。いいだろう、情報はくれてやる」男子生徒は机の引き出しからキャンパスノートを一冊取り出した。ノートを広げページを繰る。

「これだ。月本が被害に遭った日、職員室ではちょっとした騒ぎがあった。テスト問題の盗難だ。あの日職員会議で多くの教員が職員室から出払っていた。ある教員が会議が終わり自分のデスクに戻ると引き出しの中に入れた問題用紙が無くなっていた。その問題用紙は隣のデスクの教員の引き出しから出てきた。隣の教員も職員会議に出席しておりアリバイがあるし、そもそも教師陣は動機がない。あるとしたら生徒だ。そして生徒の中で容疑者として名が挙がったのが、月本順平だった」「どうしてです」と私は聞いた。「教員の一人が職員室に入っていく月本を見たと言ったからだ。月本は校則違反の常習犯だから、教師陣にも名が知れている。月本は盗難の重要参考人になった。だがあいつにはアリバイがあった。例の召集状、それに目撃証言だ」半田恭介ですね、と言いそうになったがこれはまだ男子生徒には言ってないことに気づき口に出すのを何とか堪えた。「目撃証言によって、月本のアリバイは成立した。だが君らの推理どおり、月本とその目撃者はグルだとすれば月本のアリバイは崩れる。犯人は月本だ。情報は以上だ。満足しただろ」と男子生徒が言うと、「はい、ありがとうございました」と千秋は頭を下げた。「おかげですっかり納得しました。では私たちはこれで」と千秋は踵を返し戸口に向かう。私もその後を追う。戸を開ける手前で千秋は立ち止まり、後ろを振り返ると、「ああそうだ。召集状事件の記事、明日の朝には上がるんですよね。なら明日の放課後、大トリ物が見られるかもしれませんよ」と言った。

7

我ながら、らしくないことをした。やっぱりああいうキャラは自分には合わない。他人を怒らせてペースを掴む技は本で読んだが、なるほど気持ちのいいものではない。金輪際、使わないだろう。小春、私のこと誤解しちゃったかなぁ。はぁ~。思えば私たちは今、本来関わるべきではないところまで来ている。本来の目的は、半田恭介がなぜ怒ったかを解明することのはずだ。なら彼の悪事を明らかにすることは私たちの役割ではないはず。新聞部なり教員なり他の誰かに任せるべきだった。身の程をわきまえない行為は往々にして悲劇をもたらす。もう悲劇はこりごりだ。でも、それでも…目の前の事実をないがしろにはできない。

私が思うに、井上さんが求めたのは正しい答えではない、納得する答えだ。多分起きた事実を話せば彼女は納得しないし、寧ろ憤慨するだろう。私たちは彼女の求めること以上のことをしたからだ。彼女はきっと言うだろう、“あなたたちのせいで”、“あなたたちさえいなければ”と。はぁ~。残酷な事実か、優しい嘘か、どちらが良いかなんて最初から知れている。事実だけが私たちを救ってくれる。嘘はどこまで行っても嘘、嘘が事実になることはあり得ないから。他人の為を思って嘘をつくと言うけど、そこには相手は事実を受け止めきれないと決めつける傲慢さがある。『なんで本当のこと言ってくれなかったの』と永遠に答えの出ない問いに悩まされ続ける日々がどれだけつらいか。いけない。それは今関係ないことだ。だけど井上さんに少なくとも私と同じような目に遭って欲しくないとは思う。

8

翌日になり、学校は朝から騒がしかった。教室でも廊下でも召集状事件とテスト盗難の話題が持ちきりだった。発端が新聞部の号外であることは言うまでもない。記事はどれも生徒名は伏せられていたが、事件を知っているものなら誰を指しているかすぐに分かりそうなものだ。千秋からは放課後に図書室に来るように連絡があった。

放課後、私はホームルームが終わるとすぐに図書室に向かった。図書室の入口に行くと、千秋が入口に立っていた。図書館の扉には臨時休業の札が掛けられていた。

「今から何が起こるんです」と聞くと、千秋は「犯人を一網打尽にするの、私たちの手で」と言った。「とりあえず本棚の陰に隠れてあと5分ぐらいしたら集まるはず」と千秋は奥の本棚の物陰に行ったので私はその後に続いた。5分後、キィーっと軋む音がして図書館の扉が開かれたのが分かった。足音はカウンターの方に近づいていく。「おい、半田。どこいる」と野太い男の声が響きわたる。

「半田恭介なら来ません、彼はもう先生たちに捕まって自白しましたよ。“すべて月本順平に脅されてやったことだって”。月本さん、どうです。潔く自首した方がいいんじゃありませんか」と本棚の陰に隠れていた千秋はパッと男の見えるとこに出た。

「何だこら、てめえ。俺を呼び出したのはお前か。俺もまんまと罠に嵌ったって訳か。やってくれるじゃねえか、この落とし前どうつけてくれんだ、オラ」と男はカバンから銀色のナイフを取り出した。「銃刀法違反ですよ。これ以上、罪を重ねないでください」と千秋はなおも冷静に言う。「うるせい、どうせもう来るところまで来てんだ、今更なにも怖かねえよ。だが俺を捕まえるのにあんた一人ってのは随分と俺もなめられたもんだ。あんた、覚悟はできてんだろな」と男は敵意むき出しで叫ぶとこちらに向かって歩いてくる。ヤバくないか、これ。私は足が震えて思うように動かない。「訂正が二つ。まず私の目的はあなたを捕まえることではなく、自供させること。これが一つ目。二つ目にあなたを相手にするのに、まさか私が一人で来ると思いましたか。ね、小春」と千秋は堂々と言う。ええええー、いやいやいやいや、ムリムリムリムリムリ、絶対ムリ。私は千秋の手を両手で取り、逃げるように引っ張る。だが千秋は動かなく「今です、お願いします」と言う。その時、テーブルの下から何人もの男子生徒が登場した。男子生徒たちに月本は不意を突かれ、あっさりとお縄になった。

9

月本は新聞部の男子生徒たちに連れていかれた。先ほどの男子生徒はみな新聞部の部員だそうだ。千秋が頼んだらしい。昨日会った新聞部の男子生徒の姿も目撃した。彼は一言、「ありがとさん、あんたらのおかげでいい記事がかけそうだ」といい図書室を後にした。

10

月本が自白したことで半田先輩の罪も明らかになった。以前から半田は月本を使いテスト問題の盗難を何度か行っていたことが発覚した。まあ、盗難と言っても問題のコピーを取るのが実際であり、そのためこれまで露見することがなかったらしい。そして盗まれたテスト問題はこれまた十数人の生徒にやり取りされた。半田が問題を売り生徒がそれを買うという形式だった。半田は売る相手も選別していたらしいがそこら辺の内容は次回の新聞に掲載されるとのことだった。この件を機に新聞部の名声はうなぎ登りだった。探偵部の名前がどの新聞からも出なかったが、それは千秋が固く口止めしたからだった。こうして学校全体を巻き込んだABC事件はすべて解明された。

11

私と小春は井上朱莉と会った。今回の事件、一番の被害者は間違いなく彼女だろう。私たちに相談さえしなければ、半田恭介の罪が露見することはなかったと思う。彼女を苦しめたのは私たち、いや私たちではなくすべて私だ。小春は悪くない。井上朱莉は私たちの話、半田恭介が何をしたのかを黙って聞いていた、悲しむ顔一つせず。強い女性だと思った。話が終わると、「ありがとうございました」と一礼をして彼女は教室を後にした。

12

私と小春は、一ノ瀬先生と会った。ABC事件ではなく、探偵部の顧問をお願いするためだ。一ノ瀬先生は私たちの話を聞き、私たちにいくつか質問をしてきた。活動内容、活動理念についての質問だった。活動理念は創設時から明白である、“困っている人の助ける”それだけだ。ただ私は自分からしゃしゃり出ない、相談されるまでは部として動かないことを決めていた。勝手に他人の問題に首を突っ込むのはお節介だ。探偵部の力は弱く限られている、学校中の困っている人間の相談には乗れないし乗る必要はない。探偵部は全体のための部活ではなく個人のための部活なのだ。目の前の人、頼ってくれた人たちのために活動していきたいと思っている。

一ノ瀬先生は最終的に顧問を引き受けると了承した。私と小春はお互いの手を取って飛ぶように喜んだ。ただ問題が一つあった。部員が一人足りないのだ。何でも学校のルールが変わり部を立ち上げるには部員が4人以上は必要とのことだった。現状、私(小林)、小春、砂川君の三人で一人足りない。だがこれはさほど大きな問題ではない。すでに目途はついている。面倒くさいと言われると思うが、まあ、そこは権力行使で優しく頼み込めばいけるはずだ。学校公認の新しい探偵部の門出は近いのであった。

あとがき

最後までお読みいただきありがとうございます。

今回のテーマは、”第4話の完結”です。第4話で犯人を特定しましたが、彼らの動機は分かりませんでした。少し不十分だと思ったのでそれを補うために今作を書きました。サブテーマとしては、”秘密のやり取り”です。誰にもバレない方法ってないのかなと考え書きました。物語ではバレてますが、現実なら多分バレないかなと思います(実証実験はしていないですが悪しからず…)。

<古典部シリーズ>”遠回りする雛”に収録されている”やるべきことなら手短に”を参考にさせていただきました。

執筆中に考えたのは、優しい嘘と残酷な事実のどちらが良いのか? という点です。作中でも千秋が考えています。なかなか難しい問題で多分正解はないです。

第6話で探偵部に新たなメンバーが加わる予定です。さて、誰でしょうか?

今までに数回登場しています。勘のいい皆さんなら分かると思います。ぼちぼち頑張りますので気長にお待ちください。

最後になりましたが、改めてお読みいただきありがとうございました。

私(早苗)が探偵部に入部してから一か月程が経つ。入部してから現在まで依頼は映像研の事件(第3話)のみで、活動らしい活動はなかった。千秋とは放課後、世間話をしたり一緒に図書館で勉強したりなど部活の活動とは関係なく過ごした。探偵部のもう一人の部員である砂川君とは、映像研の事件以来、あまり会う機会がない。何でも映像研が佳境で手が離せないらしい。彼は放課後に千秋と一緒に居られないのを悔しがっていた。どうやら千秋のことが好きらしい。今度、ゆっくり話す機会があったら本人に聞いてみようと思う。

私と千秋は今、空き教室で久しぶりの依頼人の到着を待っていた。2週間ぶりの依頼で千秋は興奮している。とても上機嫌で顔はにやにやしている。私は掛け時計を見る。待ち合わせの時間まであと5分弱だ。

「今日の依頼人はどんな人です?」まだどんな依頼人なのか私は知らない。

「一年生の女の子、名前は井上 朱莉(あかり)。依頼内容は直接話すって」千秋は明るい口調で言う。

「あ~。久しぶりの依頼でもうドキドキが抑えれない。もし私が暴走しそうになったら止めてね、小春」千秋は溌溂とした表情で伸びをした。

「わかりました。その時は殴ってでも止めます」「いや、そこまでしなくても。もっと穏便にお願い」「冗談です。そういえば顧問の件はどうです?」探偵部は非公認の部活である。学校公認となる条件は生徒の数と顧問の存在で、今探偵部の顧問をやってくれそうな先生を手分けして探しているのが現状である。

「それなんだけど、なかなか理解がある先生がいなくて。でも今度、一ノ瀬先生に頼めるか訊いてみようと思う。前は出張でいなかったから」

「いいですね。一ノ瀬先生、優しいからきっと引き受けてくれますよ」

“仏の一ノ瀬”こと、一ノ瀬先生なら期待大である。

ガラガラガラガラガラガラ

引き戸が引かれる音がし、そちらに目を向けると女子生徒が立っていた。千秋は真っ先に女子生徒の方に駆け寄る。私も後に追従した。

「井上さんですか。昨日依頼をくれた」千秋は女子生徒の両手を取り胸の位置まで上げる。「は、はい。そうです。井上朱莉です」依頼主は面食らった様子だ。「私が探偵部の部長、小林千秋です、よろしく。それでこちらが」千秋は私の方を手で示す。「探偵部部員の早苗小春です」私は軽く頭を下げた。

「こっちへどうぞ。紅茶とお菓子用意したんです」千秋優しく依頼主に言った。

2

私たちは椅子に座り、依頼主に紅茶とクッキーを振舞った。依頼主は紅茶を一口飲みカップを机に置く。

「ありがとうございます。とてもおいしいです」依頼主は言った。

「よかった。落ち着いたら、依頼内容をお願いしますね」

「はい。私、ある人がなぜ怒ったのかを知りたいのです。詳しく話します。私、図書委員で水曜日の図書室の当番なんですけど。今週、同じ当番の先輩にキレられたんです。でも先輩が怒ったのか見当がつかなくて。探偵部の皆さんに解き明かして欲しいです」

えっ? それって本人に直接聞けばいいのでは。「その先輩が怒った時、何か理由を言わなかったのですか?」私はつい思ったことを口にしてしまった。彼女は少し不機嫌な顔をする。

千秋はこちらを向く。

「もし納得いく理由をそこで言っていたら、私たちに依頼なんかしに来ないよ。だからそう先走らない」そう言うと、千秋は依頼主の方に向き直る。

「すいません。話の腰を折ってしまって。続きをお願いします」

「図書館の当番は3人で行われます。役割としてはカウンターでの作業が二人。貸出担当と返却担当です。あとは返却された本を本棚に戻す担当です。担当は週ごとに交代で今週は

私は返却担当、先輩は貸出の担当をしていました。事件は放課後の当番の時に起きました。

私たちはカウンターでそれぞれ作業をして座っていると、先輩がお手洗いに行きました。カウンターは私一人になりました。もう一人の子は配架作業をしていましたから。私は一人で作業をしていると私の目の前に男子生徒が立ちました。私は最初、本の返却だと思いました。でもその生徒は本らしきものを持っていませんでした。私が作業の手を止め椅子から立ち上がると、『予約した本を取りに来た』と言いました。私は彼が貸出カウンターに誰もいないから来たのだと分かったので、先輩の代わりに生徒手帳を借り本人確認と予約した本の確認を行いました。確認すると、確かに一冊の本が取り置きになっていました。私は返却カウンターから貸出カウンターへ移動してカウンターの右にある、取り置き棚から目当ての本を探しました。その時です、先輩が血相を変えて私に突っかかって来たんです。『何やってる!』先輩は言いました。私はかくかくしかじかと弁解したのですが、『僕の仕事だ。邪魔するな』と一蹴されました」はぁ~、井上さんは嘆息を漏らした。

「以上が事件の顛末です。私はなぜ先輩が怒ったのかが分かりません。先輩はいつも温厚で優しくて…。その、怒った様子を見たことがありません」少し頬を赤らめながら言う。

「その先輩は普段から仕事の手伝いを拒むタイプですか?」私は答えが分かりきった質問をぶつけた。井上さんは案の定、首を横に振る。「いいえ。暇なときに何度か先輩の手伝いをしたことがあります」

「先輩が何か勘違いした可能性はないですか? 例えば、席を外す前、先輩はカウンターで重要な作業をしていたとします。戻って来た先輩がカウンターを見たとき、井上さんが重要な作業の邪魔をしているように見えて思わず怒ってしまった。でも井上さんの弁明を聞いて先輩は自分の勘違いだと気づく。しかし怒った手前、今更勘違いでしたなんて口が裂けても言えなかった。だから仕事の邪魔だと誤魔化した。どうです、あり得ませんか?」千秋が言う。

「それはないです」千秋の推理はバッサリと切り捨てられた。「あの時カウンターでは重要な作業しているような痕跡はありませんでした。それにもし先輩がそんな作業をしていたら席を立つ前に私に一言言い残すと思います」確かに。井上さんの反論はもっともな気がする。

千秋はがっくりと肩を落とし、テーブル中央のクッキーに手を伸ばす。

「井上さんが先輩が戻ってくるまでの間に貸出カウンターで手を触れた物は予約されていた本だけですか? 例えば貸出カウンターのパソコンを触ったとか?」

「本だけです。さっきも言いましたけど取り置き棚から取り出しました。貸出カウンターのパソコンには一切触れてません。パソコンを操作する前に先輩が戻って来たので」そう言うと井上さんは紅茶を一口飲む。「なるほどです」千秋は小さく呟く。俯き目を閉じ顎に右手を添え、動きがピタッと止め思考を巡らせている。

「質問が3つあります。まず予約されていた本について、どんな本でしたか? サイズとかタイトルとか覚えてますか?」千秋は目を開くと言った。

「ある程度は覚えています。予約の本はハードカバーでした。表紙絵とかはなくタイトルだけが書いてあるお堅そうな本だったと覚えています。タイトルは確か“20世紀における正義”でした」確かに随分とお堅そうでつまらなそうなタイトルだ。

「では次の質問です。本を取りに来た生徒の特徴を教えてください」千秋の質問に依頼主は眉をひそめる。

「それって関係があるのですか?」井上さんは首をかしげる。

「分かりません。でも関係がないとは現段階では言い切れないです」

「分かりました。柄が悪そうな男子生徒でした。制服も崩していてだらしないというか。不良っぽかったです。苗字は“月本”でクラスは覚えてないです。図書館のパソコンを見ればわかると思います」千秋は一瞬眉を顰めた、ように見えた。

「とても興味深いですね。では最後にその先輩について。彼の名前とクラスを教えてください」

「名前は半田 恭介、2年C組です」「半田先輩と月本さんは井上さんから見てどうでした。知り合いって感じでした?」依頼主は首を横に振る。

「ありがとうございます。私からの質問は以上です」千秋はこちらに顔を向ける。「小春は井上さんに聞きたいことはある?」「今のところはないです」「オッケー」千秋は依頼主の方に向き直った。

「今から図書館に行っていいですか。パソコンを調べさせて欲しいです」

井上さんは腕時計をちらっと見る。

「分かりました。今日が当番の図書委員の子に頼めば見せてくれると思います。でもすいません、用事があって私は図書館にはいけないです。友達に連絡して皆さんが行くとこは伝えておきますから」

「了解です」「では私はここらへんで」依頼主は立ち上がりトートバッグを肩にかける。「もし真相がわかったら連絡ください」そう言うと彼女は翻って入って来た入り口から出て行った。私は彼女の姿が見えなくなるのを確認すると椅子から立ち上がった。

「じゃあ、さっそく図書室に行きますか」机の横に立てかけていたカバンを持ち上げる。

「ちょっと待って。その前に気になることがあるの」千秋はスマホを取り出す。「ちょっと電話するね」そう言うとスマホを耳に当てる。誰に電話するのだろうか?

「あ、もしもし。砂川君、今大丈夫? そう、ちょっと聞きたいことがあって。ABCの事件について覚えている? そう、砂川君が部活に入るきっかけになった事件。あれの犯人Xの名前とか分かる? うん、いや緊急ではないからそんなに急がなくても。あー、もしもし。砂川君?」プープー、通話が切断された音が響く。千秋は小さく嘆息する。

「ABCの事件って何ですか?」私が聞くと、「歩きながら話そうか」と千秋はバッグを肩にかけた。

3

図書館までの道すがら、千秋は私にABC事件(第4話)について手短に事件について話した。ABC事件とは私たちがまだ入学して間もないころに起こった事件で偽の召集状で生徒を呼び出すという奇妙な事件である。まさかその事件に探偵部が首を突っ込んでいたとは思いもよらなかった。探偵部の結論としては、犯人は第一の被害者、月本とその月本のアリバイを証言した目撃者Xと言うことである。

「なんで犯人を捕まえなかったんです?」犯人が分かっているなら問い詰めてもいいモノなのに。私はふと思った。

「ただ推論を積み重ねただけの推理で証拠が何一つなかったからね、犯人だとは断定できないから。言うなれば疑わしきは罰せずってこと」なるほど、と私は納得する。

「それで、今回の事件にABCはどう絡んでくるんです?」

千秋は首をかしげる。「それはまだ分からない。予約した本を借りに来た生徒が月本順平で、先輩がXと同一人物なら、今回の事件はABCの延長にある事件だと言えるかもね」

私たちは図書館の入り口に着いた。扉を通り、カウンターに向かう。カウンターでは黒縁眼鏡をかけた小柄な女子生徒がちょこんと椅子に座っていた。よく見ると文庫本を読んでいる。私たちが近づくと彼女は私たちに気が付いたのか、文庫本を伏せて顔を上げた。

「すいません。井上 朱莉さんの件で…」「あなたたちですね。こちらをどうぞ」彼女はカウンターに紙の端切れを置いた。千秋は差し出された端切れを手に取る。「朱莉から話は聞いてます。予約していた生徒の名前とクラスをメモっておきました。あと何か私に手伝えることはありますか?」メモを見ると、“月本順平 2年A組”と綺麗な文字で書かれていた。

「意見を聞かせて欲しいです。本を予約する生徒って珍しいですか?」と千秋が訊く。

「そうですね。あまり珍しくはないです。新しく入荷された本や話題の本は必ず予約があります」「じゃあ古い本とかには予約はほぼないですか」「はい」と彼女は頷く。

「そうですか」ブーブーブーブー、スマホのバイブレーションが近くで鳴った。私のじゃない。千秋が右ポケットからスマホを取り出す。「すいません。ちょっと電話が。外に行きますね。小春も来て」と彼女に言うとそそくさと入って来た戸口に歩く。私も彼女に小さく頭を下げ、千秋の背中を追った。千秋は戸口から5メートルほど離れた位置にいた。こちらを見て手招きをする。

「千秋です。うん、ありがとう。あっ、スピーカーにしていい? 小春も聞きたいはずだから」千秋は耳に当てていたスマホを降ろすと、スピーカーにした。

「じゃあ、頼んでいたXについての情報は何か分かった?」

「はい。Xの名前が判明しました。名はハンダ キョウスケ、2年です」

「ええええええー」「ええええええー」私と千秋は思わず同時に声を出した。

「どうしました?」スマホから砂川君の困惑した声が聞こえる。「なんで二人ともそんなに驚いているんです?」今回の事件について知らない砂川君に千秋は内容を説明する。

「なるほど、確かに偶然にしては出来過ぎている気がします。でもそうかぁ。ナツキの推理当たっていたのか」ナツキ? 誰?「ナツキって誰?」私は気になったので聞く事にした。千秋は黙ったままだ。

「ナツキはボードゲーム部の部員の一年で僕とよく手合わせする仲なんです。それでABCについて話したら、Xは図書委員だっていう推理をしました」

「へぇー、すごい‼」見事にその推理は当たっている。そのナツキって生徒、相当な切れ者に違いない。「それで、彼はどんな推理をしたの?」千秋が口を開く。えっ、私は疑問が生じたがとりあえず黙っておくことにした。

「ああ、それはですね。…」砂川君はかくかくしかじかと説明した。ナツキは事件を起こせる生徒が誰かという観点から推論を展開しXが図書委員であることを突き止めた。

「なるほどなぁ。確かにそう推理することもできるか」と千秋。「砂川君、ABCの話に戻るけど、月本がアリバイ工作した日に何か事件が起きたか、分かる?」

「すいません。先生たちに聞いてみたんですけど、誰一人教えてくれませんでした。先生たちの様子を見て何か隠しているのは明らかだったんですけど。壁新聞部の力ではムリみたいです」「そっか」千秋は残念がる。もしそれが分かれば今回の事件の手がかりになったに違いないが…、残念だ。

「でも新聞部なら何か知っているかもしれないです」と砂川君。ん? 新聞部?

「新聞部と壁新聞部って何が違うの?」と私は聞く。「新聞部と壁新聞部では元々同じ部活だったんです。でも10年前ぐらいに方向性の違いから袂を分かつことになりました。具体的には、壁新聞部は事実を伝える部活、新聞部は真実を伝える部活になりました」

「それってどう違うの?」同じではないか? 「全然違う、早苗さん。真実っていうのは事実に個々人の解釈が加わったものなんだ。事実はただ一つだけど、真実は人の数だけ存在する。そして時に真実は暴走するんだ。事実よりも解釈が優先され、解釈に合うように事実が歪められる」一息の間が空いて、砂川君は話を続けた。「新聞部の出版物は一部の生徒に対するウケはいいけれど、内容の信憑性は保証できません。見た感じだと事実5割、解釈5割であることないこと、面白おかしく書いているって感じでした。ただ時に壁新聞部が入手していない情報を新聞部が持っている時が2,3度あって、もしかしたら今回も何か知っているかもしれないです。ただ…」「ただ?」「新聞部、あまりいい噂は聞かないですね。取材が強引で、記事で傷ついた生徒も少なくないとか。あくまで噂ですけど十分に気を付けてください」「分かった、気を付ける。砂川君、新聞部の部室の場所を教えて」と千秋。砂川君は新聞部の拠点を言った。

「では僕はここら辺でもう切りますね。小林さん、もし何か困ったことがあったらすぐに僕に連絡してください。飛んで駆け付けます。では」プープープープー、電話が切断された。

「やっぱり砂川君、頼りになるね」ポケットにスマホをしまいながら千秋は言う。「また後で新聞部にも行かないとだね」

「一つ聞きたいことが。さっきなんでナツキが男だってわかったんですか?」私は先ほど気になったことを聞く。「えっ」と驚く千秋。「だって砂川君は男子生徒だと言ってなかったですし、ナツキって私、女子の名前だと思って。どうして男子生徒だと分かったのかなぁって不思議だったんです」「ギクッ」 千秋が一瞬フリーズした。次の瞬間、アサッテの方向に顔を向けて、「それは、何て言うか。たまたま偶然だよ。なんとなく男かなぁって思っただけ。それよりも事件の話に戻ろう」と強引に話を逸らそうとする。私は怪訝に思いつつも肯いた。

「とりあえずカウンターに戻って話を聞こう。それから新聞部に行って話を聞くって感じでいいよね。じゃあ、行こう!」

私たちは再び図書室に戻った。

4

図書室のカウンターでは変わらず女子生徒がちょこんと座っていた。

「それで他に用件は?」と彼女は抑揚なく言う。千秋は一歩前に出て、「ある生徒の過去の利用履歴を見ることはできますか」とパソコンを覗き込む。

「できません。過去のデータは保存されませんから」彼女がさらりと答えると「そうですか」と千秋は少し残念がる。「でも現在借りている本、予約している本の内容なら分かります」

「本当ですか! では2年月本順平の現在の利用状況を教えてください」「分かりました。少しお待ちください」彼女はそう言うと、カタカタと流れるようにキーボード入力をすると、「月本順平の利用状況が見つかりました。読み上げます。現在利用している本は1冊のみです。タイトルは“20世紀における正義”です。現在予約している本はまだありません」

「分かりました。ありがとう」「他には何かありますか」千秋は顎に手を当て少し考え、「図書委員は何か刊行物を出していますか?」と聞いた。

「はい。二週間に一度、A4サイズのチラシを発行しています。入り口にまだいくつか最新のが残っているはずです。ここに一部あるのでどうぞ」彼女はチラシを渡す。「ありがとう、このチラシは毎回同じ人間が書いているのですか?」と不思議なことを聞く。「はい、先輩たちがそれぞれ書いてそれを一枚にまとめているらしいです。他には何か?」

「う~ん、私は今のところは。小春はどう?」私は首を横に振る。「そうですか。ではまた何かありましたら言ってください」と彼女は慇懃に言う。私たちは彼女に礼を言い、図書室を後にした。

5

「さっきもらったチラシって何か意味があるんですか?」千秋が図書委員の刊行物を眺めていたので私はそっと覗き込む。

「ちょっとね。ここ見て。半田先輩も書いている」千秋が指で右下の欄を指し示す。そこには【文責 半田】と書かれていた。記事のタイトルは『今読んで欲しいマイナー図書』と書かれていた。内容としては、その時折の社会を反映したような本を紹介するという感じだ。シリーズものなのかNo.9 と書かれていた。

「見て、“20世紀における正義”もここに載っている」本当だ。

「月本はこれを見て本を予約したんですね」

「そうだね。この記事も事件の手がかりになるはず」

「千秋はもう事件の真相は分かったりしてます?」私は気になったので聞いてみた。

「大体はね。半田先輩がなんで怒ったのかは分かったかな」「何で、ですか?」

「それはね、先輩は井上さんに本に触って欲しくなかったの。つまり“20世紀の正義”にね」とよく分からないことを言う。「どういうことです?」

「例えば私と小春は友達、でも学校で私たちの関係は知られたくないという状況を考えてみて。ある時、小春は私に学校で荷物を渡したいと思った。さてどうする?」

「どこか人目の付かない場所に集まります」

「確かに、それもいいかも。でも、小春が四六時中監視されているとしたら、どう?」

そんな状況あるのか、と思ったが言うのは野暮だと思ったので心の中でとどめておく。

「こっそり会えないならそうですね。千秋のロッカーなり下駄箱なりに荷物を置いて後で千秋に回収してもらうのはどうですか」

「確かに会わなくて済むけど、かなりリスクが高いと思うけどな。私が監視者だったら荷物を置いて立ち去るなんて怪しいと思う。誰が取りに来るか見張るなり、荷物の中身を見るなりされたら万事休す。その方法もリスクが高すぎるかも」

「でも他に方法がありません」

「不慣れなものほど奇をてらう。奇をてらった行動はリスクが高くなる。それならば逆に考えればいいの。奇をてらう必要はない。隠れてこっそり会うんじゃなくて堂々と会えばいい」

「よく分からないです。そんなことをしたら確実に関係がバレます」

「確かに、教室や廊下で会っていたらバレるね。でも仮に小春が図書委員で私たちが図書館で会ったとしたらどう? 当番の図書委員がいるのは当たり前だから誰も不審がらないよね」ああ。やっと千秋の言わんとしていることが理解できた。

「つまり、千秋は半田が図書委員の貸し出しの担当であることを利用して月本と会い何かの受け渡しをしていたと考えているんですね。確かにそれなら誰にもバレないですね。でも待ってください。実際に彼らがやり取りしたのは、本だけですよ。あんな本に何かあるんですか?」

「そう。彼らがやり取りしたのは本だけ。でも本が目的ではない。となるとあの本はカモフラージュ。実際は本に挟んだ何かを渡そうとしていた。それは何か? そのものはとても薄くて本に挟んでも目立たないし本を傷つけない材質でできている。そして本よりも小さい大きさのもの。例えば、お札とかね」ああ、確かに。お札ならその条件を満たす。数枚挟んでもバレないだろう。まさか本の貸し出しの裏で(いや表か?)金銭の授受を行っていたとは。「まだ可能性の域は出ないけど、いずれにせよ他人には見られてはいけない物のやり取りに違いないね」と千秋は言い切った。

そうこうしているうちに新聞部の部室が見えてきた。

6

新聞部の部室は階段のすぐ横にありすぐ見つかった。扉の横には“新聞部”と書かれた木製の立て看板が壁に立てかけられていた。

「心の準備はオッケー?」と千秋は私の方を見る。「いつでも大丈夫です」私がそう言うと千秋は前に向き直り新聞部の扉をノックした。

「はい。鍵はかかってないのでどうぞ」と中から男性の声がする。「失礼します」と言いながら千秋は戸を引いた。戸が完全に引かれ部室の中が見える。部室には男子生徒が一人椅子に座ってこちらを見ている。「ご用件は?」とぶっきらぼうに男子生徒は尋ねる。歓迎されていないらしい。

「私たち、ある事件について調べていまして…」と千秋はABC事件のについて調べていると説明した。この時、月本と半田が犯人の可能性が高いという推理は意図的に伏せた。あまり手の内を見せすぎるのは良くないのと新聞部がどの程度ABC事件について知っているのかを探る目的だ。

「それで第一の事件、月本順平が被害に遭った日に何か他の事件が在ったのか知りたいです。もし何か知っているなら教えていただけませんか」と丁寧に頼み込む。男子生徒はこちらをじっと睨むようにして見る。

「教えるのはいい。だがこちらの質問にも答えてもらおうか。まず君たちは何者だ、なぜその事件を調べる」と警戒心むき出しで言う。

「そうですね。名乗るのを忘れていました。私は一年の小林千秋です」「同じく一年の早苗小春です」「何故調べているのか、ですね。それは単なる好奇心です」

「好奇心か。つまり正直に言うつもりはないと。ならこちらも教えられないな。帰ってくれ」と男子生徒は言い放つ。部室は静寂に包まれる。

「召集状の事件、新聞部の皆さんはどこまで分かりましたか」と千秋が言う。

「それは企業秘密だ。君たちに言う義理はない」「なるほど。真相までは辿り着いていないって訳ですね」「おい君、いい加減にしろ」「もし真相を知っているなら、大スクープですよね。新聞部がそんなおいしいスクープを暴露しない訳がない。でも未だそんな話を聞かないってことはつまり、新聞部はお手上げってことですか」「出て行ってくれ、もう君に話すことはない。二度と来るな」と男子生徒は怒り心頭に達し怒髪冠を衝く勢いだ。一方で千秋は泰然とし、「もし私たちが真相を知っているとしたらどうです」とそんなのおかまいなしにサラリと言う。千秋の言葉に一瞬男子生徒の動きが止まる。

「実は私たち、この事件のおおよその真相はすでに分かっています。誰がやったのかも」

「嘘だ、そんなのあり得ない」「嘘じゃありません。私たちの推理聞きますか」千秋は顔色一つ変えない。「ああ、聞かせてもらおうか」「分かりました、でもその代わり。もし私たちの推理で納得したなら、教えてもらいます」「いいだろう。内容次第だ」

事ここに至り、千秋が主導権を手に入れているのは明白だった。千秋は淡々とABC事件の推理を語り始めた。犯人が月本とXであり、目的は月本のアリバイ工作であると説明した。

「私たちの推理は以上です。どうです、納得しましたか」と千秋が訊く。男子生徒はじっと考える様子を見せ、「確かに論理的だ。だが証拠がどこにもない。それでは机上の空論だ」と冷静さを取り戻した口調で言う。

「指摘ごもっとも。証拠は一切ありません。でもそれでいいじゃありませんか、新聞部は真実を伝える部活なんですよね。つまらない事実なんかより、多少創造の余地がある面白い真実の方が読者ウケはいいと思いますけど」と千秋らしくない言葉を言い放つ。部室は一瞬静まり返り、次の瞬間はハハハハハと男の高笑いが響いた。

「確かにそうだ。読者が求めているのはスクープだからね」納得したのか機嫌良く笑う。

「納得してもらえたなら、情報を教えてください」と千秋が言うと、「おっと納得したとは一言も言ってないよ。面白い推理だとは思う、だが今一つ納得できない、少し考えさせてもらうよ」と薄ら笑いをする。「少しとはどのくらいですか」と私が訊くと、「そうだね。一時間か2時間か、はたまた1日か二日、1週間かもしれない。なんとも言えないな」私は男子生徒が情報をこちらに渡す気がないのに今やっと気が付いた。それと同時に、沸々と怒りが湧き上がってくる。新聞部に十分注意しろと砂川君が言った意味が分かった気がした。「そんなに待てません。私たちに情報を渡さないつもりですか」と思わず口にした。「人聞きの悪いことはよしてくれ。情報を渡さないとは一言も言ってないよ。納得したら渡すと言ってるじゃないか」「でもそれは…」私は言い返す言葉が見つからずうまい反論ができない。

「一つアドバイスをしておくよ。“切り札は最後まで取っておくものだよ”」

「分かりました。失礼します」と千秋は小さく頭を下げ踵を返す。「ちょっと、いいの」と私は千秋の制服の袖を引っ張って呼び止めるが、「いいの、いいの」と千秋は言う。そして男子生徒にも聞こえる声で、「さあ、一ノ瀬先生のところに行こう。早くしないと帰っちゃうかもしれないから」と言う。一ノ瀬先生に今日会うとは知らなかったので私は驚いた。だが私より驚いた人物は男子生徒だった。男子生徒は「待て」と私たちを呼び止めると「一ノ瀬と何を話す」と椅子からスっと立ち上がった。「別にあなたには関係ない話ですよ。ああでも号外を書くなら急いだほうがいいかもですね。情報は鮮度が命ですから。私がうっかり口を滑らしたら新聞部の今までの努力は水泡に帰すことになるかもしれませんし」と千秋は男子生徒に面と向かって述べる。ハハハハハァッと再び男子生徒の高笑いが部室に響きわたる。「参ったよ、小林さん。君の方が一枚も二枚も上手だったようだ。いいだろう、情報はくれてやる」男子生徒は机の引き出しからキャンパスノートを一冊取り出した。ノートを広げページを繰る。

「これだ。月本が被害に遭った日、職員室ではちょっとした騒ぎがあった。テスト問題の盗難だ。あの日職員会議で多くの教員が職員室から出払っていた。ある教員が会議が終わり自分のデスクに戻ると引き出しの中に入れた問題用紙が無くなっていた。その問題用紙は隣のデスクの教員の引き出しから出てきた。隣の教員も職員会議に出席しておりアリバイがあるし、そもそも教師陣は動機がない。あるとしたら生徒だ。そして生徒の中で容疑者として名が挙がったのが、月本順平だった」「どうしてです」と私は聞いた。「教員の一人が職員室に入っていく月本を見たと言ったからだ。月本は校則違反の常習犯だから、教師陣にも名が知れている。月本は盗難の重要参考人になった。だがあいつにはアリバイがあった。例の召集状、それに目撃証言だ」半田恭介ですね、と言いそうになったがこれはまだ男子生徒には言ってないことに気づき口に出すのを何とか堪えた。「目撃証言によって、月本のアリバイは成立した。だが君らの推理どおり、月本とその目撃者はグルだとすれば月本のアリバイは崩れる。犯人は月本だ。情報は以上だ。満足しただろ」と男子生徒が言うと、「はい、ありがとうございました」と千秋は頭を下げた。「おかげですっかり納得しました。では私たちはこれで」と千秋は踵を返し戸口に向かう。私もその後を追う。戸を開ける手前で千秋は立ち止まり、後ろを振り返ると、「ああそうだ。召集状事件の記事、明日の朝には上がるんですよね。なら明日の放課後、大トリ物が見られるかもしれませんよ」と言った。

7

我ながら、らしくないことをした。やっぱりああいうキャラは自分には合わない。他人を怒らせてペースを掴む技は本で読んだが、なるほど気持ちのいいものではない。金輪際、使わないだろう。小春、私のこと誤解しちゃったかなぁ。はぁ~。思えば私たちは今、本来関わるべきではないところまで来ている。本来の目的は、半田恭介がなぜ怒ったかを解明することのはずだ。なら彼の悪事を明らかにすることは私たちの役割ではないはず。新聞部なり教員なり他の誰かに任せるべきだった。身の程をわきまえない行為は往々にして悲劇をもたらす。もう悲劇はこりごりだ。でも、それでも…目の前の事実をないがしろにはできない。

私が思うに、井上さんが求めたのは正しい答えではない、納得する答えだ。多分起きた事実を話せば彼女は納得しないし、寧ろ憤慨するだろう。私たちは彼女の求めること以上のことをしたからだ。彼女はきっと言うだろう、“あなたたちのせいで”、“あなたたちさえいなければ”と。はぁ~。残酷な事実か、優しい嘘か、どちらが良いかなんて最初から知れている。事実だけが私たちを救ってくれる。嘘はどこまで行っても嘘、嘘が事実になることはあり得ないから。他人の為を思って嘘をつくと言うけど、そこには相手は事実を受け止めきれないと決めつける傲慢さがある。『なんで本当のこと言ってくれなかったの』と永遠に答えの出ない問いに悩まされ続ける日々がどれだけつらいか。いけない。それは今関係ないことだ。だけど井上さんに少なくとも私と同じような目に遭って欲しくないとは思う。

8

翌日になり、学校は朝から騒がしかった。教室でも廊下でも召集状事件とテスト盗難の話題が持ちきりだった。発端が新聞部の号外であることは言うまでもない。記事はどれも生徒名は伏せられていたが、事件を知っているものなら誰を指しているかすぐに分かりそうなものだ。千秋からは放課後に図書室に来るように連絡があった。

放課後、私はホームルームが終わるとすぐに図書室に向かった。図書室の入口に行くと、千秋が入口に立っていた。図書館の扉には臨時休業の札が掛けられていた。

「今から何が起こるんです」と聞くと、千秋は「犯人を一網打尽にするの、私たちの手で」と言った。「とりあえず本棚の陰に隠れてあと5分ぐらいしたら集まるはず」と千秋は奥の本棚の物陰に行ったので私はその後に続いた。5分後、キィーっと軋む音がして図書館の扉が開かれたのが分かった。足音はカウンターの方に近づいていく。「おい、半田。どこいる」と野太い男の声が響きわたる。

「半田恭介なら来ません、彼はもう先生たちに捕まって自白しましたよ。“すべて月本順平に脅されてやったことだって”。月本さん、どうです。潔く自首した方がいいんじゃありませんか」と本棚の陰に隠れていた千秋はパッと男の見えるとこに出た。

「何だこら、てめえ。俺を呼び出したのはお前か。俺もまんまと罠に嵌ったって訳か。やってくれるじゃねえか、この落とし前どうつけてくれんだ、オラ」と男はカバンから銀色のナイフを取り出した。「銃刀法違反ですよ。これ以上、罪を重ねないでください」と千秋はなおも冷静に言う。「うるせい、どうせもう来るところまで来てんだ、今更なにも怖かねえよ。だが俺を捕まえるのにあんた一人ってのは随分と俺もなめられたもんだ。あんた、覚悟はできてんだろな」と男は敵意むき出しで叫ぶとこちらに向かって歩いてくる。ヤバくないか、これ。私は足が震えて思うように動かない。「訂正が二つ。まず私の目的はあなたを捕まえることではなく、自供させること。これが一つ目。二つ目にあなたを相手にするのに、まさか私が一人で来ると思いましたか。ね、小春」と千秋は堂々と言う。ええええー、いやいやいやいや、ムリムリムリムリムリ、絶対ムリ。私は千秋の手を両手で取り、逃げるように引っ張る。だが千秋は動かなく「今です、お願いします」と言う。その時、テーブルの下から何人もの男子生徒が登場した。男子生徒たちに月本は不意を突かれ、あっさりとお縄になった。

9

月本は新聞部の男子生徒たちに連れていかれた。先ほどの男子生徒はみな新聞部の部員だそうだ。千秋が頼んだらしい。昨日会った新聞部の男子生徒の姿も目撃した。彼は一言、「ありがとさん、あんたらのおかげでいい記事がかけそうだ」といい図書室を後にした。

10

月本が自白したことで半田先輩の罪も明らかになった。以前から半田は月本を使いテスト問題の盗難を何度か行っていたことが発覚した。まあ、盗難と言っても問題のコピーを取るのが実際であり、そのためこれまで露見することがなかったらしい。そして盗まれたテスト問題はこれまた十数人の生徒にやり取りされた。半田が問題を売り生徒がそれを買うという形式だった。半田は売る相手も選別していたらしいがそこら辺の内容は次回の新聞に掲載されるとのことだった。この件を機に新聞部の名声はうなぎ登りだった。探偵部の名前がどの新聞からも出なかったが、それは千秋が固く口止めしたからだった。こうして学校全体を巻き込んだABC事件はすべて解明された。

11

私と小春は井上朱莉と会った。今回の事件、一番の被害者は間違いなく彼女だろう。私たちに相談さえしなければ、半田恭介の罪が露見することはなかったと思う。彼女を苦しめたのは私たち、いや私たちではなくすべて私だ。小春は悪くない。井上朱莉は私たちの話、半田恭介が何をしたのかを黙って聞いていた、悲しむ顔一つせず。強い女性だと思った。話が終わると、「ありがとうございました」と一礼をして彼女は教室を後にした。

12

私と小春は、一ノ瀬先生と会った。ABC事件ではなく、探偵部の顧問をお願いするためだ。一ノ瀬先生は私たちの話を聞き、私たちにいくつか質問をしてきた。活動内容、活動理念についての質問だった。活動理念は創設時から明白である、“困っている人の助ける”それだけだ。ただ私は自分からしゃしゃり出ない、相談されるまでは部として動かないことを決めていた。勝手に他人の問題に首を突っ込むのはお節介だ。探偵部の力は弱く限られている、学校中の困っている人間の相談には乗れないし乗る必要はない。探偵部は全体のための部活ではなく個人のための部活なのだ。目の前の人、頼ってくれた人たちのために活動していきたいと思っている。

一ノ瀬先生は最終的に顧問を引き受けると了承した。私と小春はお互いの手を取って飛ぶように喜んだ。ただ問題が一つあった。部員が一人足りないのだ。何でも学校のルールが変わり部を立ち上げるには部員が4人以上は必要とのことだった。現状、私(小林)、小春、砂川君の三人で一人足りない。だがこれはさほど大きな問題ではない。すでに目途はついている。面倒くさいと言われると思うが、まあ、そこは権力行使で優しく頼み込めばいけるはずだ。学校公認の新しい探偵部の門出は近いのであった。

あとがき

最後までお読みいただきありがとうございます。

今回のテーマは、”第4話の完結”です。第4話で犯人を特定しましたが、彼らの動機は分かりませんでした。少し不十分だと思ったのでそれを補うために今作を書きました。サブテーマとしては、”秘密のやり取り”です。誰にもバレない方法ってないのかなと考え書きました。物語ではバレてますが、現実なら多分バレないかなと思います(実証実験はしていないですが悪しからず…)。

<古典部シリーズ>”遠回りする雛”に収録されている”やるべきことなら手短に”を参考にさせていただきました。

執筆中に考えたのは、優しい嘘と残酷な事実のどちらが良いのか? という点です。作中でも千秋が考えています。なかなか難しい問題で多分正解はないです。

第6話で探偵部に新たなメンバーが加わる予定です。さて、誰でしょうか?

今までに数回登場しています。勘のいい皆さんなら分かると思います。ぼちぼち頑張りますので気長にお待ちください。

最後になりましたが、改めてお読みいただきありがとうございました。