第2話 レシートが多すぎる

文字数 13,090文字

1

「これって私たちの役目なんですかね」

「まあまあ、文句言わない。これも世のため人のためだよ」

私(早苗小春)と小林千秋は今職員室の端で落し物の分類をしていた。私たちの目の前には半年間で集まった生徒の落し物が山のように置かれている。その横には二つのトレーがあり、それぞれ側面に“名前あり”と“名前なし”とラベルが貼ってある。対面に座っている千秋を見ると、落し物の山の山頂にあるハンカチを手に取り名前が書いてないか確認している最中だった。なぜ私たちが放課後に落し物の整理をしているのか、それは文芸部の事件が関係する。私が千秋と初めて会ったその事件で千秋は文芸部の顧問の名を勝手に用い文芸部の部員を集めたのだが、後日文芸部の顧問にばれた。顧問はご立腹で私らに用を押し付けた。それが落し物の整理であったという訳だ。

「二人ともお疲れ様。一回休憩にしようか」後ろからの声に振り返ると、生徒指導の一ノ瀬先生が私の背後に立っていた。中肉中背で白髪交じりの先生だ。年齢はおよそ50代、温厚な性格で何というか懐の深そうな顔をしている。噂では“仏の一ノ瀬”と呼ばれており、生徒に嫌われがちな生徒指導の先生の中でも異質な存在である。

「佐山先生から聞いたよ。面倒なことを押し付けてしまってすまんな。これは少しばかりのお礼だ」一ノ瀬先生は机に二本の500mlのペットボトルを置いた。おお、これは最近販売を開始したばかりの期間限定ジュースだ。まだ購買でも売っていない。「頂いていいんですか」「ああ」「ありがとうございます」なるほど、生徒に慕われる理由が分かった気がした。私たちはペットボトルを一本ずつ手に取り口にする。至福のひと時だ。

「では私は失礼するよ」一ノ瀬先生はそう言うとさっと踵を返して歩いて行った。私たちはその背中に向かって礼を言う。

「よ~し。休憩もしたし一気にやっちゃいますか」千秋は休憩を経てやる気満々だ。

2

「なんで大事なこと先に言わなかったんですかね、あの人」

「まあまあ。先生も忙しいし、忘れてたんじゃないの」

落し物の名前の有無による分類分けは15分ほどで終わった。問題はここからだ。私たちは仕分けが完了したことを佐山先生に伝えると、先生はおもむろにデスクの引き出しから名簿を取り出した。そして私たちに落し物に書かれていた名前を名簿から探すようにと追加の仕事を言いつけた。私たちは反論したが、先生は聞く耳を持たなかった。このようにして私たちは今再び職員室の端の長机で作業をしている。

「これって完全に私たちへの当てつけですよ。佐山先生、私たちが苦しむのを見て笑ってるんです」

「そんな過激なこと言わない。嫌なら別に帰ってもいいよ。私一人でもできるし」

「いや、そんなつもりで言ったわけじゃ。私、帰りませんよ。そんな薄情者じゃないです」

「ありがとね」千秋は破顔する。

追加で生じた作業は退屈と困難を極めた。学校の生徒は合計で千人近くいる。その中から特定の一人を探し出すのは根気のいる作業だ。10人ほど片づけて休憩に入った。

「そう言えば、昨日の事件の話、聞きました? 男子生徒の暴行事件」

「知らない、何のこと?」千秋は首を傾げる。

「噂で聞いたんですけど、昨日、学校で事件があったらしいですよ」

「男子生徒が暴行事件を起こしたってこと?」私は首を横に振る。

「違います。被害者は男子生徒の方です。男子生徒が誰かに殴られたみたいで救急車も来たらしいです。それから犯人はまだ見つかっていないみたいです」

「そうなんだ。その殴られた人、無事ならいいんだけど」千秋の態度は想像以上にあっさりとしてた。

「意外です。千秋ならもっと食いついてくるかと思ったのに」

「そう?」

「だって犯人はまだ捕まっていないんですよ。事件はまだ解決していないんです。探偵ならこんな時、居ても立っても居られないものでしょ」小説とかで出てくる探偵ならしゃしゃり出てくるところだ。だが千秋は首を横に振る。

「フィクションと実際は全然違う。私は実際の殺人や暴力事件は嫌。どんな人間でも殺されていいはずないし、殺していいわけない。だからそういうのは万事、警察に任せておけばいいの。日本の警察は優秀だし」千秋はそう言うと、一ノ瀬先生にもらったジュースを一口のんだ。そしてボトルにキャップをして、こちらを見る。穏やかな目だ。

「探偵部は困っている人間を助ける部活、推理をひけらかす為の部活じゃないってね」千秋は微笑んだ。

「分かりました」

私たちは作業に戻った。

3

あれからどのくらい経っただろうか、作業はおよそ折り返しにきたので私たちは今日三度目の休憩に入った。だいぶコツも掴んできたので、最初よりはだいぶ名前を見つけるのもスムーズになった。

千秋に目を向けると、千秋は名前なしのトレーを見ている。

「どうしたんです?」

「小春、ちょっとしたゲームしない?」「いいですよ。トランプか何かですか」

千秋は首を横に振る。「違う、もっと探偵部っぽいゲーム。名付けて“落とし主当てゲーム”」

「落とし主当てゲーム?」その名前だけでおおよその概要は分かった気がした。

「ルールは簡単。この名前なしのトレーの中にあるものを一つ選ぶ。それから選んだ落し物を観察して、落とし主の特徴を当てていくの。それで一通り言い終わったら交代。それを続けてどちらがより観察力が優れているか競うの。どう、面白そうでしょ」確かに探偵部らしいゲームだと思う。ちょうどいい気晴らしになりそうだ。

「いいですよ」「やった!」「私、勝ちますから」「おうおう、望むところよ」

私たちはじゃんけんを行い、千秋が先に推理する番になった。千秋は名前なしのトレーを覗き込む。「どれにしようかな」そう呟きながら、一通り見渡した後、腕時計を取った。いかにも百均で売ってそうな見た目のアナログ時計だった。男物という印象だ。千秋は時計の裏表、留め具をじっと観察している。集中し観察にのめり込む様子はただただ美しかった。

「まずこの時計は安物で、持ち主はあまり大切には思っていない。それに持ち主が途中で変わってる、性別も。これを落としたのは女子で三年生、弟がいる」

私は千秋の出した結論を聞いてすっと血の気が引くのを感じた。凄いとういうかもはや恐ろしい。

「解説してください」

「この時計が安物ってのは、私が実際ダイソーで売ってるのを見たから。確か300円だったはず。時計をなくしたら普通気づくよね。だけど落とし主は取りに来ない。だからこの時計を大切には思っていない。次にこの腕のベルトを見て。二か所ベルト穴に跡がついてる。

これは腕のサイズの違う二人の人間が使っていた証拠。穴の位置を考えると一人は男で一人は女だと思われる。ここまではいい?」私は頷く。千秋は話を続ける。

「跡をよく見ると輪が大きいときの穴の方が跡がはっきりしている。多分男性は使い込んでいた。でももう一方の穴は微かな跡しかない。女性の方はあんまり使っていない。ふつう自分の使っていた時計を他人に貸したりしないから、考えられるとしたら家族かな。多分姉弟だと思う。大人ならもっといい時計するはず、多分…。で、この時計、見た目は男物だから、可能性として男が女にあげたと考えられる。女子で進んでこんなごっつい時計はしないと思うし。でもそう考えると一つの疑問が浮かばない? なんでその女子はこの時計を欲したんだろう。だってもっと可愛らしいものとかもそこら中で売ってるのに」

「何でですか」

「多分、この時計は限定使いだったからかな。普段は違う時計をしていたんだと思う。だけどその時計が使えない状況だったから、この時計で代用した。じゃあ、その状況とはなんだろう。この時計が学校で見つかったから学校での出来事。それにこの時計じゃなきゃいけない制約がある。そう考えると、思いつくのはテストかな」

「テストですか」

「そう、実際は模試だったと思う。ほら、テストだとスマートウォッチとかデジタル時計って駄目な場合が多いでしょ。多分、持ち主は普段スマートウォッチとかしてたんだと思う。でも模試の時は使用が禁止だったからこの時計をもらった。持ち主が三年生って言ったのは二週間前ぐらいにこの学校で三年生の模試があったらしいから」千秋は長い推理を完結した。「どうだった! 私の推理、当たってそう?」

「はい、悔しいですけど」

「そんな顔しないで。これでも一応部長だし、部長の威厳ってもんよ。それにこれに似た推理はクイーンの話にあったし、その点ラッキーだったってこと」クイーン?女王ってこと?

「次は小春の番だよ。最初は難しいと思うけど頑張って」

4

結果は散々たるもので、自分がいかに普段観察を怠っているかをまざまざと実感した。「初めてやるにしては上出来、上出来」千秋は慰めてくれたが千秋と比較すると、観察力の無さを痛感する。手がかりと思えても、それをうまく推理につなげられなかった。

「私だって、最初はひどかったよ。でもいろいろと見ていくうちに段々とコツがわかったの。意外と言語化って難しいよね。そうだ、じゃあ次は二人で考えよ。二人で会話しながらの方がうまくできるかも」事ここに及んでの千秋の提案はもはや最初の趣旨を逸脱している気はしたが、私自身このままでは終わりたくなかった。私だって探偵部の部員だ。観察力を少しでも高めたい。

私は名前なしのトレーを見渡して、その中から財布を取った。中性的な見た目で男物とも女物とも言い難い。さっきから気になってはいたのだ。財布の落し物とは珍しいと。

「いいチョイスだね。中身広げられる?」千秋は言う。

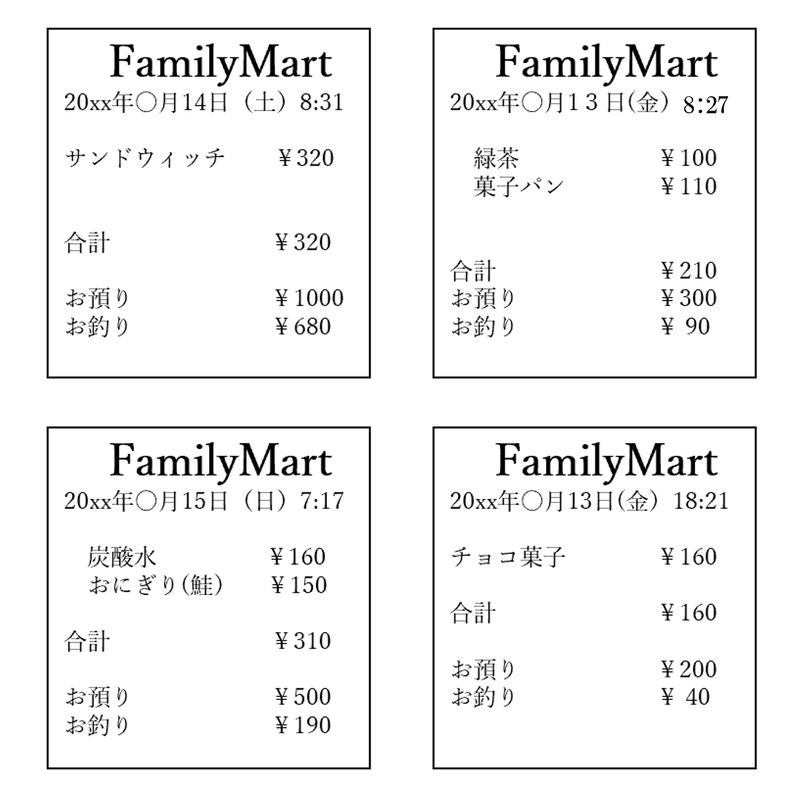

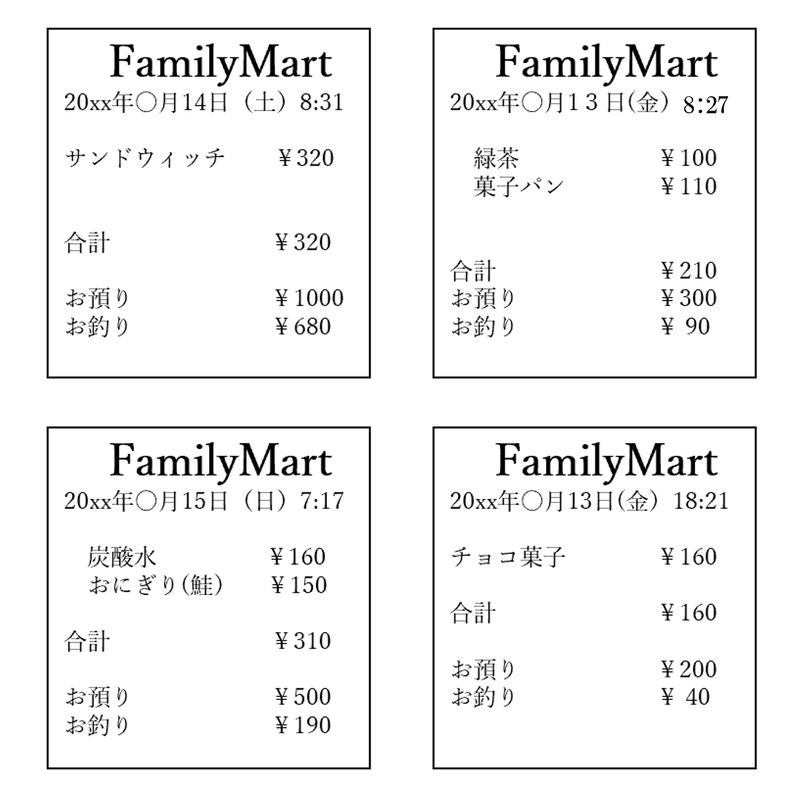

その言葉に従い財布の中身を机の上に見やすいように広げる。現金は千円札が2枚、五百円玉が一枚、100円玉が4枚、5円玉が2枚、1円玉が4枚、合計7914円。カード類は図書館500円分が1枚。他にはレシートが3枚入っていた。

「そういえばこの財布。今日届けられたものっぽいよ。佐山先生が言ってた。体育館の側面に自販機があるでしょ。そこで見つかったって」

「あの自販機使ってる人いたんですか」財布が発見された自販機は立地の悪さにより利用者はいない。売っている内容もどの自販機も同じなためわざわざそこまで行く生徒がいないのだ。ほとんどの生徒は下駄箱の入り口前にある自販機や体育館入り口に位置する自販機を使っている。

「確かに、なにか手がかりになるかもね。それでこれを見てどう思う?」

私は一度深く考えることにした。

「現金が残っていたことからして中身が抜き取られた可能性は低いです」

「それで」「それでって言われても、う~ん」「図書カードがあるけどどう思う?」千秋の言葉の真意を考える。図書カードがら分かることってなんだ。読書好き? いや、読書好きじゃなくてももらう機会はある。普通に生活していてもひょんなことでもらうのが図書カードだ。ああ、そうか。

「図書カードが入っているということは少なくともまともな学生な気がします。不良やヤンキーが図書カードをもらったり、持ってたりするとはちょっと考えられないです」

「そうそう、すごいよ、小春!」千秋は自分事のように喜んでくれた。私はそれがうれしかった。ただ…

「ただこれ以上は。分かりません」

「レシート見てみたら」「レシート?」「そう、レシートっていうのは情報の塊だからね。持ち主がどんなものを買うのか。何が好きなのか。いろいろ分かるかも。」

確かに。私は今までレシートをそのように見たことはなかった。私はレシートを一枚一枚確認する。千秋も私の隣に来て同じようにレシートを見る。

「全部ファミマのレシートです。この人かなりのヘビーユーザーですかね。三日間で4回も利用するなんて」私はパッと見て思ったことを呟いた。

「確かに。ほかにはどう?」千秋は私に話すように促す。私はレシートに書かれた住所を確認した。

「あっ、このファミマ知ってます。駅と学校の間のとこのですよね。私もよく利用します」

「私、家が反対方面で分からないんだけど、そのファミマをうちの生徒はよく利用するの?」

「それはもう。特に放課後は結構人がいる印象です」

「そうなんだ。知らなかった。じゃあ落とし主も駅方面が帰宅ルートなのかな」

「多分そうです。今日が16日ですから昨日の朝までは持ち主の手元にあったんですね。多分ですけど昨日学校に来た時に忘れていったんですよ」

「昨日は日曜日。休日にわざわざ学校に来る理由はなんだと思う?」

「部活動じゃないですか。休日に自発的に学校に来る物好きは多分いないですし」

「私もそれに賛成。土曜日のレシートもあるけどそれについては?」

「土曜日もきっと部活があったんですよ」

「土日両方とも部活があるなんて大変だね」

「少なくとも緩い部活ではなさそうですね」

「購入した時間を見ると土曜日は8時31分だけど、日曜日は7時17分になってる。日曜日は土曜日と比べて1時間も早いけど、どうしてかな?」

「何か部活で特別な予定があったんですよ。1時間早いのはその予定に対する準備の時間じゃないですか」

「逆に言えば、準備に一時間は欲しいってわけだから、その予定は結構大掛かりなものだったかもね」

「ただ部活名までの断定はこの情報だけだと難しいですね」

「買ったものについては、小春はどう思う?」

「そうですね。この人、小食な気がします。昼ご飯におにぎり一個だけっていうのは少ないですよね。それになんとなく、男子生徒というよりは女子生徒な気がします。偏見ですけどサンドウィッチを食べる男子生徒を私は見たことがないです」私の発言に千秋は破顔した。

「もし朝の買い物が昼食が少ない理由での追加の買い物じゃなければね。それに朝食の可能性も。まあ、そんなこと考えだしたらきりが無いか。多分小春の意見が私も一番有力だと思う。落とし主は女子生徒で小食」

「そうすると運動部の可能性は低いかもですね。運動したらお腹もすきますし」

「じゃあ、文化部かな」

「きっとそうですよ。間違いありません」私は断言する。「そうだね…」千秋は小さく呟いた。

「じゃあ、小春の推理をまとめると落とし主は女子生徒で小食。帰宅ルートは駅方面で文化部に所属している。その部活は規律があり緩いサークルではない。昨日の部活では普段と異なり、特別な予定があった。大体こんな感じ?」

「はい。そうです」

「すごいよ小春! あっという間にコツを掴んだね」千秋は大きく微笑む。千秋のアシストがかなりあった気がするが。まあそれは些末なことだ。たまには自分をほめても罰は当たらないだろう。

5

小春の嬉しそうな顔を見た後では、小春の出した結論は間違っている、なんて口が裂けても言えない。そんなこと言ったらどう思うか。多分笑ってくれるだろう、小春は優しいから。でも内心では、ひどい奴、自分の賢さを自慢したいだけじゃないの、と思うはずだ。私に失望して探偵部をやめてしまうかも、それは嫌だ、もう失いたくない。なら言わないべきだ、昔から沈黙は金というし。それに推理がすべて間違っている訳じゃない、ただ少し足りないだけ、考慮するべき要素がまだ残っているだけ。それに私の予想が当たっているとは限らない。予想が当たっていなければ万事OKだ。でも、もし当たっていたら…知らないふりはできない。

「ちょっとお手洗いに行ってくる」私は席を立つ口実を見繕った。私は臆病者だ、小春に拒絶されるのが怖いだけだ。小春は疑う表情一つしなかった。やっぱり優しい子だ。

私はトイレの個室に入ると電話をかけた、もう一人の探偵部部員に。

「小林さん! ありがとうございます‼」

「え⁉ あー、砂川君だよね?」

「はい。合ってますよ。でもまさか小林さんが僕に電話をかけてきてくれるなんて。もう嬉しすぎて」

「なんか期待させちゃって悪いけど、砂川君には聞きたいことがあって電話したの。今大丈夫?」

「ええ、もちろん。今ボードゲーム部で将棋を指していたとこです。いいえ、真剣勝負じゃないんで別に気にしないでいいですよ。僕は小林さんの役に立てると聞いて、今は将棋どころじゃないんです」

「いろいろごめんね。でも砂川君、顔が広いし学校の噂とかも知ってると思って。昨日起きた男子生徒が暴行させた事件について何か知ってる?」

「ええ勿論です。なんせ壁新聞部にも入っていますからね。さっき壁新聞部の部室に行ったらその話題で持ち切りでしたよ。何が知りたいです? 知っていることは全部教えますよ」

「事件の概要を教えて欲しいの」

「分かりました。昨日の午前9時ごろに体育館に続く渡り廊下で男子生徒が倒れているのが発見されたんです。保健室の先生によると後頭部に外傷があって鈍器で殴られたらしいです、あっ、これオフレコでお願いします。でその生徒はサッカー部の2年生で名前は…何だったかな。すいません、名前は憶えてないんですけど、サッカー部は昨日この学校で地区リーグの試合があったみたいで。その選手もスタメンだったとか、それにイケメンらしくて泣かせた女の子は数知れずと…、すいません、脱線しました。サッカー部への取材で、事件が起きる前にそのイケメンに会った部員に話を聞きました。その時の様子はいつもよりもそわそわしていて落ち着きがなかったとか」

「彼の今の容態は分かる?」

「今はもう大丈夫みたいですよ。先輩が言ってました。命や脳に別状はないらしいです」そうか、よかった。でもそれなら…

「でも、それなら犯人はもう分かったの?」

「いいや、それがイケメン、誰がやったのか言わないんですよ、正確には言えないっていうべきか。奴(やっこ)さん一種の記憶障害らしくて、事件が起きたときの記憶がすっぽり覚えていないとか。疑わしいですよね、犯人を庇っているんじゃないかってのが先輩の見立てです。明日退院するみたいで取材するつもりらしいです。ほかに聞きたいことはありませんか」

「昨日の午前中サッカー部以外の部活が活動していたかわかる?」

「はい。昨日の午前はサッカー部だけだったらしいです。なので事件の目撃者もいなく、殴られてから発見されるまでも時間がかかったみたいですね。」

「鈍器はもう見つかったの?」

「いいえ。まだ見つかってないみたいですよ」

「ありがとう。すごく助かった。また今度会ったときに何か奢るね」

「いいんですよ、別に。僕、小林さんと電話できてもう舞い上がりそうです。また何か用事があったら電話してください。用事がなくても電話してください」

「ありがとね、それじゃ」私は電話を切る。砂川くんの話から疑念は一層強まった。迷惑かもしれないけど… 。私はラインのアプリを開いてメッセージを送った。

6

「おまたせ。ごめん遅くなって」千秋が戻って来た。顔は微笑んでいたが、目からは先ほどまでの活気は感じられなかった。

「あと半分、さっさと終わらせちゃいますか」私の発言に千秋は頷き私たちは少し長い休憩をやめ名簿とのにらめっこを再開した。

作業を再開してからおよそ10分後、トルンッ。スマホの着信音が千秋の方から鳴った。「ちょっとごめん」千秋はそう言ってスマホをポケットから出し画面を見る。その横顔は真剣そのものだった。

「ごめん、ちょっと電話してくる」千秋はそう言って椅子から立ち上がり、職員室を出て行った。さっきから様子が変だ。私が推理を終えた時、千秋は一瞬顔を曇らせた気がした。もしかして何かまずいことでも言ってしまったのかも。後で話を聞こう。そう思っていると千秋が戻って来た。

「誰に電話したんです?」私は体面に座った千秋に尋ねた。

「砂川くん。調べて欲しいことがあって。それでその…まだ確信はないんだけど小春には言っておかないといけないことがあるの、さっきの財布の話で」千秋は俯きもじもじと話す。子供が何か悪いことをしたときによく見る様子に似ていた。

「気分悪くしたらごめん。でもその…小春の推理だけど、まだ足りない要素があって。その…不完全なんだ」

「そうですか」我ながらよくできた推理だと思ったが残念だ、でもなんで千秋が申し訳なさそうな態度をとるんだろうか?

「それで私の考えた結論だとね、その、この財布は昨日の事件と関連があるの。でもまだ推理の裏付けができてなかったから砂川君に今確認してもらってる。それでその…一応小春にも私の考え話しておいた方がいいと思って」相変わらず千秋は俯き話すが声は震えていた気がした。「小春、私の推理、もし嫌じゃなかったら聞いてくれる?」

「もちろんです。私聞きたいです」

「ありがとう」千秋は微笑んだ。千秋はまず昨日起きた事件の内容を話してくれた。私は財布と暴行事件がどうつながるか話を聞いたが皆目見当もつかなかった。

「話を戻すけど、小春の推理は大体あってる。でもまだ考慮するべきところが2つ残ってるの。まずは財布が発見された場所について」

「あっ、そういえばすっかり忘れていました。確か体育館の側面の自販機でしたっけ」

「そう。あの自販機は滅多に使われていない。わざわざ体育館の横に行かなくても体育館の入り口に自販機があるから」

「じゃあ、なんでそんなところに落ちていたんでしょうか」

「そう、そこがポイント。財布が落ちていた以上持ち主はそこに用があった。より具体的には体育館の側面にある誰も寄り付かないような自販機に用があった。人目を避けるなら他にもっと最適な場所があるだろうし、自販機に用があったとみて間違いない気がする」

「それで、その用は何ですか?」「自販機で飲み物を購入することだよ」千秋はさらりと答えた。

「でもそれはさっき千秋が否定したじゃないですか。体育館の入り口の自販機を使えばいいって」

「ふつうの場合はね。でも持ち主はその時普通じゃない事態だった」

「普通じゃない事態って。もしかしてそこで暴行事件が絡んでくるんですか」

「そう。それにもう一つの考慮するべき点にも密接にかかわってくる。それは“十円玉の謎”、レシートのお釣りのところを見てみて。何か気が付かない?」

「あ、どのレシートでも10円玉をたくさんもらってます」

「そう。特に13日のレシートを見ると、不思議なことが分かる。13日の朝、お釣りとして十円玉を4枚もらっていたのに、午後の買い物では十円玉を使わず200円で払って十円玉をさらに4枚もらってる。これって変でしょ。ここからこの財布の持ち主は10円玉を集めているのが分かるの。だけど財布を見て。今は十円玉が1枚もないでしょ」

「確かにないです」

「集めた十円玉を家で保管した可能性もあるけど、それなら今日もらった十円玉はどこにいったの。もし集めたならなんで今日に限って使ったの?」う~ん、なんでだろうか。

「十円玉を集めには何か目的があって、今日目的が達成される日だったと私は思う。目的は達成されたから十円玉は消費された」

「その目的は何でしょうか?」十円玉を集めてできることって何だろうか?

「10円玉の一般的な使い道は、ものを買ったり、賽銭や寄付に使ったりだよね。でも例外的な使い方もある。10円玉が数枚だけじゃだめだけど、何十枚、何百枚も集めてまとめればそれは立派な鈍器になる」

「えっ、それって」

「ここからは私の推理、男子生徒を襲うためにこの財布の持ち主は何日も前から大量の10円玉を集めていた。集めた10円玉をビニール袋か何かに入れ束ねれば凶器の完成する。後は物陰に隠れてターゲットがくるのを待ち、そして呼び出した男子生徒を背後から近づき殴打した。」

「でもなんでわざわざ十円玉を使ったんですか。殴るなら別に他のものでもいい気がします」

「それは十円玉だと凶器を隠滅させられるからだよ。凶器から足が付くことを恐れたんじゃないかな。十円玉ならその点でかなり都合がいいから」私は首をかしげる。千秋は話を続ける。

「財布の持ち主、つまり犯人は男子生徒を殴った後、体育館の側面の自販機で飲み物を買ったの。凶器の十円玉を使ってね。そうすれば凶器は人の目の届かないところに行き、犯行がバレる恐れが減るでしょ」

「そうか、だから10円玉なんですね」

「そう。それで今度重要になってくるのは犯人が誰だってこと。それについて説明する。犯人の人物像で小春の推理はほぼ合ってる。女子生徒で小食。帰宅ルートは駅方面で文化部に所属している。その部活は規律があり緩いサークルではない。昨日の部活では普段と異なり、特別な予定があった。ここまでが小春の推理。そこに昨日の事件の情報と今までの推論を付け加えると犯人像はより鮮明になる。犯人はサッカー部の女子マネージャーで飲み物を用意する係の子だよ」

「教えてください、どうしてそうなるのか」

「まず昨日の午前はサッカー部以外の部活は学校で活動していなかった。だから犯人が文化部の可能性は低い。だって今朝犯人は昼食を買っている。もし部活がないなら私なら現場からすぐ離れるから昼食なんて買っていこうとは思わない。ということは犯人は犯行後すぐに学校から立ち去ることができない人物。そうなるとサッカー部の可能性が高い。サッカー部で女子生徒となると女子マネージャーが挙げられる。女子マネージャーなら昼食が小食なのも頷ける。後は飲み物を用意する係という点。これは犯行後、犯人は10円玉を使って自販機から飲み物を買わないといけないことから導ける」千秋は一息いれた。

「犯人が集めた10円玉って何枚ぐらいか? 数十枚じゃ足りない。男子生徒を一撃で倒さなければこの計画は破綻する。だとしたら少なくとも100枚ぐらい欲しいと思う、念のために150枚ぐらい。仮に犯人が100~150枚用意していたとして、自販機は一番高いやつでも150円だから、6~10本買う必要がある。一人で6~10本も買う生徒で、それでいてそんなにたくさんのペットボトルを持っていても怪しまれない人物を考えると犯人は昨日飲み物を用意した係の女子生徒になる」

私は今目の前で披露された推理にただただ感心するしかなかった。

「ただこれはあくまで推理で証拠がない。だから砂川君に確かめてもらったの。例の自販機で何か売り切れているものはないかって。犯人が大量にその自販機で飲み物を買ったと考えれば何か売り切れになっててもおかしくないはず。それで案の定、アクエリアスだけが売り切れになってたと連絡があった。だからその…多分間違いないはず…」千秋は言った。

「私つい調子に乗って、迷惑じゃなかった?」先ほどまでの流ちょうな喋りから一変、またもじもじとした声に戻っていた。

「嫌だったらいってね。私、小春とは友達でいたいから」

「どうしちゃったんですか。さっきから、変ですよ。千秋の推理を聞くの、私嫌じゃありません、むしろ好きです。千秋には私の知らないこと、見えていないことがたくさん見えていて、私いつも尊敬しているんです。だから千秋のことが嫌いになるなんてありえません」

千秋はただ私の言葉を俯きながら聞いていた。前髪で隠れて表情は分からなかったが耳が真っ赤になっている。千秋が震えた声で「ありがと」を言った。千秋は顔を上げた。私の目の前には涙で顔をぐちゃぐちゃにする女の子がいた。

7

涙が止まるまで5分はかかった気がする。我ながらひどい顔だと鏡を見て思う。どうして泣いたのか分からなかった。ただ自然と涙が流れた。決壊するダムが水を止められないように私の涙はとどまることを知らなかった。枯れるまでみっともなく泣いた。悲しくて泣いたんじゃない、でもならどうして。小春の言葉が引き金になったのは間違いない。彼女を言葉を聞いた時、懐かしいある感情が生じた。とうの昔に捨てたはずの感情だった。

私はハンカチで涙の跡を拭いた。

小春にはなんて言おう。不審がっているに違いない。どう思われただろうか。いけない。私はスマホを取り出し、先ほど来たラインのメッセージの文末の一文を読み返す。

「信じていみたらどう。自分の直感を信じてみる。必要なのは傷つけない覚悟じゃない、相手を傷つけ自分が傷つく覚悟。もしそれが持てないなら、もう部員を募集するのはやめた方がいいと思う」

絵文字も何もない朴訥とした全体文の中でこの一文は完全に浮いていた。私は大きく深呼吸をしたあと職員室に戻った。

8

千秋はトイレから戻って来た。目は赤くはれていたがそれ以外は元通りになっていた。

「小春に聞いてほしい話があるの」千秋は私の目をまじまじと見て言う。私はコクリとうなずいた。

「私、人と親密になるのが怖いの。たまに会うとか初めて会う人なら大丈夫なんだけど、人と親しくするのは苦手で。親友は欲しいと思ってる。でも近づいて傷つくのはたまらなく怖い。だから小春が探偵部に入ってくれた時、嬉しかった半面、内心ではすごく怖かった。嫌われたらどうしよう。私に失望して部活をやめてしまうかもしれない。内心いつもびくびくしていた。でもさっき、私の話を真剣に聞いてくれて私の話を聞きたいと言ってくれた。本当にうれしかった。だから私、小春をたくさん傷つけるかもしれない。だけど、私でよければ、私なんかでよければ、親友になってくれませんか」

親友か、もうそのつもりだったけど。千秋が私に嫌われないように振舞っていたことに気が付けなかった自分が恨めしかった。もっと早く気づいていれば千秋は苦しまずに済んだはずだ。私は頭を下げた。

「ごめん。千秋が苦しんでいたのを気が付かなくて。千秋に初めて会ったあの日、私を助けてくれたあの日から私は千秋を憧れていた。優しくてかっこいい、私もこんな人になりたいって。でも今、千秋の話を聞いて思ったの。私、憧れるばっかりで千秋のことを理解しようとしてなかった。憧れを千秋に押し付けていた。だから私、あこがれるのはもうやめる。これからは千秋のこと、もっと理解したいと思う。良いとこも悪いとこも理解したい。私は千秋と親友になりたい」

千秋の過去に何があったかは知らないし、詮索するつもりもない。千秋が話したくなるまでは聞かないつもりだ。ただもし話したくなったら話して欲しい。私に頼って欲しい、私が千秋に頼ったように。私は初めて探偵部を知った時のことを思い出す。犯人扱いされ沈んでる私の目にそのポスターの一文が飛び込んできた。

“助けを求めることは恥ずかしいことじゃない 私たちはあなたの力になりたい”

あの時私は勇気をもらった、人に頼る勇気だった。

9

私たちは作業をすべて終えた後、一ノ瀬先生に千秋の推理を話した。先生は黙って真剣な面持ちで聞いていた。話が終わった後、一ノ瀬先生は「分かった。ありがとう」とだけ言い職員室を出て行った。その後の顛末は詳しく知らない。ただ事件が解決したらしいことを翌日に聞いた。

あとがき

お読みいただきありがとうございました。

今回のテーマは”安楽椅子探偵です”。ミスマープルや”9マイルは遠すぎる”を意識しました。安楽椅子探偵ってかっこいいですよね。探偵の理想形と言うか、憧れです。

実際に書くにあたり、論理の破綻が無いように気を付けましたがもし何かお気づきの点がございましたらご指摘していただければ幸いです。

執筆中、千秋の性格について考えていました。千秋はいつも明るく振舞っています。書いていて、なんだか現実味がないと言うか、こんな高校生が本当にいるのだろうかと思いました。もう少し愚痴ったり弱さを見せたりする方が人間味があるなぁと。そういう風に書くこともできたと思いますが、今回はあえてこのままで行こうと決めました。べ、別に面倒だから変えなかったって訳じゃないですよ。ただこっちの方が面白いかなぁと。

物語の中で、「フィクションと実際は全然違う。私は実際の殺人や暴力事件は嫌。どんな人間でも殺されていいはずないし、殺していいわけない。だからそういうのは万事、警察に任せておけばいいの。日本の警察は優秀だし」というセリフがあります。これは私が探偵小説を見ている時にふと思ったことです。一部のミステリでは探偵が勝手に警察の捜査に首を突っ込んだり、探偵が事件の発生を喜んでいることがあります。でもそれって迷惑だし不謹慎だよなと。なので会話の中にこのセリフを入れました。(あくまで個人の意見です。気分を害したらすいません)

ダラダラと蛇足に蛇足を重ねてしまいました。反省します。第三話は現在執筆中なのです。気長に待っていてください。

最後に、改めてお読みいただきありがとうございました。

「これって私たちの役目なんですかね」

「まあまあ、文句言わない。これも世のため人のためだよ」

私(早苗小春)と小林千秋は今職員室の端で落し物の分類をしていた。私たちの目の前には半年間で集まった生徒の落し物が山のように置かれている。その横には二つのトレーがあり、それぞれ側面に“名前あり”と“名前なし”とラベルが貼ってある。対面に座っている千秋を見ると、落し物の山の山頂にあるハンカチを手に取り名前が書いてないか確認している最中だった。なぜ私たちが放課後に落し物の整理をしているのか、それは文芸部の事件が関係する。私が千秋と初めて会ったその事件で千秋は文芸部の顧問の名を勝手に用い文芸部の部員を集めたのだが、後日文芸部の顧問にばれた。顧問はご立腹で私らに用を押し付けた。それが落し物の整理であったという訳だ。

「二人ともお疲れ様。一回休憩にしようか」後ろからの声に振り返ると、生徒指導の一ノ瀬先生が私の背後に立っていた。中肉中背で白髪交じりの先生だ。年齢はおよそ50代、温厚な性格で何というか懐の深そうな顔をしている。噂では“仏の一ノ瀬”と呼ばれており、生徒に嫌われがちな生徒指導の先生の中でも異質な存在である。

「佐山先生から聞いたよ。面倒なことを押し付けてしまってすまんな。これは少しばかりのお礼だ」一ノ瀬先生は机に二本の500mlのペットボトルを置いた。おお、これは最近販売を開始したばかりの期間限定ジュースだ。まだ購買でも売っていない。「頂いていいんですか」「ああ」「ありがとうございます」なるほど、生徒に慕われる理由が分かった気がした。私たちはペットボトルを一本ずつ手に取り口にする。至福のひと時だ。

「では私は失礼するよ」一ノ瀬先生はそう言うとさっと踵を返して歩いて行った。私たちはその背中に向かって礼を言う。

「よ~し。休憩もしたし一気にやっちゃいますか」千秋は休憩を経てやる気満々だ。

2

「なんで大事なこと先に言わなかったんですかね、あの人」

「まあまあ。先生も忙しいし、忘れてたんじゃないの」

落し物の名前の有無による分類分けは15分ほどで終わった。問題はここからだ。私たちは仕分けが完了したことを佐山先生に伝えると、先生はおもむろにデスクの引き出しから名簿を取り出した。そして私たちに落し物に書かれていた名前を名簿から探すようにと追加の仕事を言いつけた。私たちは反論したが、先生は聞く耳を持たなかった。このようにして私たちは今再び職員室の端の長机で作業をしている。

「これって完全に私たちへの当てつけですよ。佐山先生、私たちが苦しむのを見て笑ってるんです」

「そんな過激なこと言わない。嫌なら別に帰ってもいいよ。私一人でもできるし」

「いや、そんなつもりで言ったわけじゃ。私、帰りませんよ。そんな薄情者じゃないです」

「ありがとね」千秋は破顔する。

追加で生じた作業は退屈と困難を極めた。学校の生徒は合計で千人近くいる。その中から特定の一人を探し出すのは根気のいる作業だ。10人ほど片づけて休憩に入った。

「そう言えば、昨日の事件の話、聞きました? 男子生徒の暴行事件」

「知らない、何のこと?」千秋は首を傾げる。

「噂で聞いたんですけど、昨日、学校で事件があったらしいですよ」

「男子生徒が暴行事件を起こしたってこと?」私は首を横に振る。

「違います。被害者は男子生徒の方です。男子生徒が誰かに殴られたみたいで救急車も来たらしいです。それから犯人はまだ見つかっていないみたいです」

「そうなんだ。その殴られた人、無事ならいいんだけど」千秋の態度は想像以上にあっさりとしてた。

「意外です。千秋ならもっと食いついてくるかと思ったのに」

「そう?」

「だって犯人はまだ捕まっていないんですよ。事件はまだ解決していないんです。探偵ならこんな時、居ても立っても居られないものでしょ」小説とかで出てくる探偵ならしゃしゃり出てくるところだ。だが千秋は首を横に振る。

「フィクションと実際は全然違う。私は実際の殺人や暴力事件は嫌。どんな人間でも殺されていいはずないし、殺していいわけない。だからそういうのは万事、警察に任せておけばいいの。日本の警察は優秀だし」千秋はそう言うと、一ノ瀬先生にもらったジュースを一口のんだ。そしてボトルにキャップをして、こちらを見る。穏やかな目だ。

「探偵部は困っている人間を助ける部活、推理をひけらかす為の部活じゃないってね」千秋は微笑んだ。

「分かりました」

私たちは作業に戻った。

3

あれからどのくらい経っただろうか、作業はおよそ折り返しにきたので私たちは今日三度目の休憩に入った。だいぶコツも掴んできたので、最初よりはだいぶ名前を見つけるのもスムーズになった。

千秋に目を向けると、千秋は名前なしのトレーを見ている。

「どうしたんです?」

「小春、ちょっとしたゲームしない?」「いいですよ。トランプか何かですか」

千秋は首を横に振る。「違う、もっと探偵部っぽいゲーム。名付けて“落とし主当てゲーム”」

「落とし主当てゲーム?」その名前だけでおおよその概要は分かった気がした。

「ルールは簡単。この名前なしのトレーの中にあるものを一つ選ぶ。それから選んだ落し物を観察して、落とし主の特徴を当てていくの。それで一通り言い終わったら交代。それを続けてどちらがより観察力が優れているか競うの。どう、面白そうでしょ」確かに探偵部らしいゲームだと思う。ちょうどいい気晴らしになりそうだ。

「いいですよ」「やった!」「私、勝ちますから」「おうおう、望むところよ」

私たちはじゃんけんを行い、千秋が先に推理する番になった。千秋は名前なしのトレーを覗き込む。「どれにしようかな」そう呟きながら、一通り見渡した後、腕時計を取った。いかにも百均で売ってそうな見た目のアナログ時計だった。男物という印象だ。千秋は時計の裏表、留め具をじっと観察している。集中し観察にのめり込む様子はただただ美しかった。

「まずこの時計は安物で、持ち主はあまり大切には思っていない。それに持ち主が途中で変わってる、性別も。これを落としたのは女子で三年生、弟がいる」

私は千秋の出した結論を聞いてすっと血の気が引くのを感じた。凄いとういうかもはや恐ろしい。

「解説してください」

「この時計が安物ってのは、私が実際ダイソーで売ってるのを見たから。確か300円だったはず。時計をなくしたら普通気づくよね。だけど落とし主は取りに来ない。だからこの時計を大切には思っていない。次にこの腕のベルトを見て。二か所ベルト穴に跡がついてる。

これは腕のサイズの違う二人の人間が使っていた証拠。穴の位置を考えると一人は男で一人は女だと思われる。ここまではいい?」私は頷く。千秋は話を続ける。

「跡をよく見ると輪が大きいときの穴の方が跡がはっきりしている。多分男性は使い込んでいた。でももう一方の穴は微かな跡しかない。女性の方はあんまり使っていない。ふつう自分の使っていた時計を他人に貸したりしないから、考えられるとしたら家族かな。多分姉弟だと思う。大人ならもっといい時計するはず、多分…。で、この時計、見た目は男物だから、可能性として男が女にあげたと考えられる。女子で進んでこんなごっつい時計はしないと思うし。でもそう考えると一つの疑問が浮かばない? なんでその女子はこの時計を欲したんだろう。だってもっと可愛らしいものとかもそこら中で売ってるのに」

「何でですか」

「多分、この時計は限定使いだったからかな。普段は違う時計をしていたんだと思う。だけどその時計が使えない状況だったから、この時計で代用した。じゃあ、その状況とはなんだろう。この時計が学校で見つかったから学校での出来事。それにこの時計じゃなきゃいけない制約がある。そう考えると、思いつくのはテストかな」

「テストですか」

「そう、実際は模試だったと思う。ほら、テストだとスマートウォッチとかデジタル時計って駄目な場合が多いでしょ。多分、持ち主は普段スマートウォッチとかしてたんだと思う。でも模試の時は使用が禁止だったからこの時計をもらった。持ち主が三年生って言ったのは二週間前ぐらいにこの学校で三年生の模試があったらしいから」千秋は長い推理を完結した。「どうだった! 私の推理、当たってそう?」

「はい、悔しいですけど」

「そんな顔しないで。これでも一応部長だし、部長の威厳ってもんよ。それにこれに似た推理はクイーンの話にあったし、その点ラッキーだったってこと」クイーン?女王ってこと?

「次は小春の番だよ。最初は難しいと思うけど頑張って」

4

結果は散々たるもので、自分がいかに普段観察を怠っているかをまざまざと実感した。「初めてやるにしては上出来、上出来」千秋は慰めてくれたが千秋と比較すると、観察力の無さを痛感する。手がかりと思えても、それをうまく推理につなげられなかった。

「私だって、最初はひどかったよ。でもいろいろと見ていくうちに段々とコツがわかったの。意外と言語化って難しいよね。そうだ、じゃあ次は二人で考えよ。二人で会話しながらの方がうまくできるかも」事ここに及んでの千秋の提案はもはや最初の趣旨を逸脱している気はしたが、私自身このままでは終わりたくなかった。私だって探偵部の部員だ。観察力を少しでも高めたい。

私は名前なしのトレーを見渡して、その中から財布を取った。中性的な見た目で男物とも女物とも言い難い。さっきから気になってはいたのだ。財布の落し物とは珍しいと。

「いいチョイスだね。中身広げられる?」千秋は言う。

その言葉に従い財布の中身を机の上に見やすいように広げる。現金は千円札が2枚、五百円玉が一枚、100円玉が4枚、5円玉が2枚、1円玉が4枚、合計7914円。カード類は図書館500円分が1枚。他にはレシートが3枚入っていた。

「そういえばこの財布。今日届けられたものっぽいよ。佐山先生が言ってた。体育館の側面に自販機があるでしょ。そこで見つかったって」

「あの自販機使ってる人いたんですか」財布が発見された自販機は立地の悪さにより利用者はいない。売っている内容もどの自販機も同じなためわざわざそこまで行く生徒がいないのだ。ほとんどの生徒は下駄箱の入り口前にある自販機や体育館入り口に位置する自販機を使っている。

「確かに、なにか手がかりになるかもね。それでこれを見てどう思う?」

私は一度深く考えることにした。

「現金が残っていたことからして中身が抜き取られた可能性は低いです」

「それで」「それでって言われても、う~ん」「図書カードがあるけどどう思う?」千秋の言葉の真意を考える。図書カードがら分かることってなんだ。読書好き? いや、読書好きじゃなくてももらう機会はある。普通に生活していてもひょんなことでもらうのが図書カードだ。ああ、そうか。

「図書カードが入っているということは少なくともまともな学生な気がします。不良やヤンキーが図書カードをもらったり、持ってたりするとはちょっと考えられないです」

「そうそう、すごいよ、小春!」千秋は自分事のように喜んでくれた。私はそれがうれしかった。ただ…

「ただこれ以上は。分かりません」

「レシート見てみたら」「レシート?」「そう、レシートっていうのは情報の塊だからね。持ち主がどんなものを買うのか。何が好きなのか。いろいろ分かるかも。」

確かに。私は今までレシートをそのように見たことはなかった。私はレシートを一枚一枚確認する。千秋も私の隣に来て同じようにレシートを見る。

「全部ファミマのレシートです。この人かなりのヘビーユーザーですかね。三日間で4回も利用するなんて」私はパッと見て思ったことを呟いた。

「確かに。ほかにはどう?」千秋は私に話すように促す。私はレシートに書かれた住所を確認した。

「あっ、このファミマ知ってます。駅と学校の間のとこのですよね。私もよく利用します」

「私、家が反対方面で分からないんだけど、そのファミマをうちの生徒はよく利用するの?」

「それはもう。特に放課後は結構人がいる印象です」

「そうなんだ。知らなかった。じゃあ落とし主も駅方面が帰宅ルートなのかな」

「多分そうです。今日が16日ですから昨日の朝までは持ち主の手元にあったんですね。多分ですけど昨日学校に来た時に忘れていったんですよ」

「昨日は日曜日。休日にわざわざ学校に来る理由はなんだと思う?」

「部活動じゃないですか。休日に自発的に学校に来る物好きは多分いないですし」

「私もそれに賛成。土曜日のレシートもあるけどそれについては?」

「土曜日もきっと部活があったんですよ」

「土日両方とも部活があるなんて大変だね」

「少なくとも緩い部活ではなさそうですね」

「購入した時間を見ると土曜日は8時31分だけど、日曜日は7時17分になってる。日曜日は土曜日と比べて1時間も早いけど、どうしてかな?」

「何か部活で特別な予定があったんですよ。1時間早いのはその予定に対する準備の時間じゃないですか」

「逆に言えば、準備に一時間は欲しいってわけだから、その予定は結構大掛かりなものだったかもね」

「ただ部活名までの断定はこの情報だけだと難しいですね」

「買ったものについては、小春はどう思う?」

「そうですね。この人、小食な気がします。昼ご飯におにぎり一個だけっていうのは少ないですよね。それになんとなく、男子生徒というよりは女子生徒な気がします。偏見ですけどサンドウィッチを食べる男子生徒を私は見たことがないです」私の発言に千秋は破顔した。

「もし朝の買い物が昼食が少ない理由での追加の買い物じゃなければね。それに朝食の可能性も。まあ、そんなこと考えだしたらきりが無いか。多分小春の意見が私も一番有力だと思う。落とし主は女子生徒で小食」

「そうすると運動部の可能性は低いかもですね。運動したらお腹もすきますし」

「じゃあ、文化部かな」

「きっとそうですよ。間違いありません」私は断言する。「そうだね…」千秋は小さく呟いた。

「じゃあ、小春の推理をまとめると落とし主は女子生徒で小食。帰宅ルートは駅方面で文化部に所属している。その部活は規律があり緩いサークルではない。昨日の部活では普段と異なり、特別な予定があった。大体こんな感じ?」

「はい。そうです」

「すごいよ小春! あっという間にコツを掴んだね」千秋は大きく微笑む。千秋のアシストがかなりあった気がするが。まあそれは些末なことだ。たまには自分をほめても罰は当たらないだろう。

5

小春の嬉しそうな顔を見た後では、小春の出した結論は間違っている、なんて口が裂けても言えない。そんなこと言ったらどう思うか。多分笑ってくれるだろう、小春は優しいから。でも内心では、ひどい奴、自分の賢さを自慢したいだけじゃないの、と思うはずだ。私に失望して探偵部をやめてしまうかも、それは嫌だ、もう失いたくない。なら言わないべきだ、昔から沈黙は金というし。それに推理がすべて間違っている訳じゃない、ただ少し足りないだけ、考慮するべき要素がまだ残っているだけ。それに私の予想が当たっているとは限らない。予想が当たっていなければ万事OKだ。でも、もし当たっていたら…知らないふりはできない。

「ちょっとお手洗いに行ってくる」私は席を立つ口実を見繕った。私は臆病者だ、小春に拒絶されるのが怖いだけだ。小春は疑う表情一つしなかった。やっぱり優しい子だ。

私はトイレの個室に入ると電話をかけた、もう一人の探偵部部員に。

「小林さん! ありがとうございます‼」

「え⁉ あー、砂川君だよね?」

「はい。合ってますよ。でもまさか小林さんが僕に電話をかけてきてくれるなんて。もう嬉しすぎて」

「なんか期待させちゃって悪いけど、砂川君には聞きたいことがあって電話したの。今大丈夫?」

「ええ、もちろん。今ボードゲーム部で将棋を指していたとこです。いいえ、真剣勝負じゃないんで別に気にしないでいいですよ。僕は小林さんの役に立てると聞いて、今は将棋どころじゃないんです」

「いろいろごめんね。でも砂川君、顔が広いし学校の噂とかも知ってると思って。昨日起きた男子生徒が暴行させた事件について何か知ってる?」

「ええ勿論です。なんせ壁新聞部にも入っていますからね。さっき壁新聞部の部室に行ったらその話題で持ち切りでしたよ。何が知りたいです? 知っていることは全部教えますよ」

「事件の概要を教えて欲しいの」

「分かりました。昨日の午前9時ごろに体育館に続く渡り廊下で男子生徒が倒れているのが発見されたんです。保健室の先生によると後頭部に外傷があって鈍器で殴られたらしいです、あっ、これオフレコでお願いします。でその生徒はサッカー部の2年生で名前は…何だったかな。すいません、名前は憶えてないんですけど、サッカー部は昨日この学校で地区リーグの試合があったみたいで。その選手もスタメンだったとか、それにイケメンらしくて泣かせた女の子は数知れずと…、すいません、脱線しました。サッカー部への取材で、事件が起きる前にそのイケメンに会った部員に話を聞きました。その時の様子はいつもよりもそわそわしていて落ち着きがなかったとか」

「彼の今の容態は分かる?」

「今はもう大丈夫みたいですよ。先輩が言ってました。命や脳に別状はないらしいです」そうか、よかった。でもそれなら…

「でも、それなら犯人はもう分かったの?」

「いいや、それがイケメン、誰がやったのか言わないんですよ、正確には言えないっていうべきか。奴(やっこ)さん一種の記憶障害らしくて、事件が起きたときの記憶がすっぽり覚えていないとか。疑わしいですよね、犯人を庇っているんじゃないかってのが先輩の見立てです。明日退院するみたいで取材するつもりらしいです。ほかに聞きたいことはありませんか」

「昨日の午前中サッカー部以外の部活が活動していたかわかる?」

「はい。昨日の午前はサッカー部だけだったらしいです。なので事件の目撃者もいなく、殴られてから発見されるまでも時間がかかったみたいですね。」

「鈍器はもう見つかったの?」

「いいえ。まだ見つかってないみたいですよ」

「ありがとう。すごく助かった。また今度会ったときに何か奢るね」

「いいんですよ、別に。僕、小林さんと電話できてもう舞い上がりそうです。また何か用事があったら電話してください。用事がなくても電話してください」

「ありがとね、それじゃ」私は電話を切る。砂川くんの話から疑念は一層強まった。迷惑かもしれないけど… 。私はラインのアプリを開いてメッセージを送った。

6

「おまたせ。ごめん遅くなって」千秋が戻って来た。顔は微笑んでいたが、目からは先ほどまでの活気は感じられなかった。

「あと半分、さっさと終わらせちゃいますか」私の発言に千秋は頷き私たちは少し長い休憩をやめ名簿とのにらめっこを再開した。

作業を再開してからおよそ10分後、トルンッ。スマホの着信音が千秋の方から鳴った。「ちょっとごめん」千秋はそう言ってスマホをポケットから出し画面を見る。その横顔は真剣そのものだった。

「ごめん、ちょっと電話してくる」千秋はそう言って椅子から立ち上がり、職員室を出て行った。さっきから様子が変だ。私が推理を終えた時、千秋は一瞬顔を曇らせた気がした。もしかして何かまずいことでも言ってしまったのかも。後で話を聞こう。そう思っていると千秋が戻って来た。

「誰に電話したんです?」私は体面に座った千秋に尋ねた。

「砂川くん。調べて欲しいことがあって。それでその…まだ確信はないんだけど小春には言っておかないといけないことがあるの、さっきの財布の話で」千秋は俯きもじもじと話す。子供が何か悪いことをしたときによく見る様子に似ていた。

「気分悪くしたらごめん。でもその…小春の推理だけど、まだ足りない要素があって。その…不完全なんだ」

「そうですか」我ながらよくできた推理だと思ったが残念だ、でもなんで千秋が申し訳なさそうな態度をとるんだろうか?

「それで私の考えた結論だとね、その、この財布は昨日の事件と関連があるの。でもまだ推理の裏付けができてなかったから砂川君に今確認してもらってる。それでその…一応小春にも私の考え話しておいた方がいいと思って」相変わらず千秋は俯き話すが声は震えていた気がした。「小春、私の推理、もし嫌じゃなかったら聞いてくれる?」

「もちろんです。私聞きたいです」

「ありがとう」千秋は微笑んだ。千秋はまず昨日起きた事件の内容を話してくれた。私は財布と暴行事件がどうつながるか話を聞いたが皆目見当もつかなかった。

「話を戻すけど、小春の推理は大体あってる。でもまだ考慮するべきところが2つ残ってるの。まずは財布が発見された場所について」

「あっ、そういえばすっかり忘れていました。確か体育館の側面の自販機でしたっけ」

「そう。あの自販機は滅多に使われていない。わざわざ体育館の横に行かなくても体育館の入り口に自販機があるから」

「じゃあ、なんでそんなところに落ちていたんでしょうか」

「そう、そこがポイント。財布が落ちていた以上持ち主はそこに用があった。より具体的には体育館の側面にある誰も寄り付かないような自販機に用があった。人目を避けるなら他にもっと最適な場所があるだろうし、自販機に用があったとみて間違いない気がする」

「それで、その用は何ですか?」「自販機で飲み物を購入することだよ」千秋はさらりと答えた。

「でもそれはさっき千秋が否定したじゃないですか。体育館の入り口の自販機を使えばいいって」

「ふつうの場合はね。でも持ち主はその時普通じゃない事態だった」

「普通じゃない事態って。もしかしてそこで暴行事件が絡んでくるんですか」

「そう。それにもう一つの考慮するべき点にも密接にかかわってくる。それは“十円玉の謎”、レシートのお釣りのところを見てみて。何か気が付かない?」

「あ、どのレシートでも10円玉をたくさんもらってます」

「そう。特に13日のレシートを見ると、不思議なことが分かる。13日の朝、お釣りとして十円玉を4枚もらっていたのに、午後の買い物では十円玉を使わず200円で払って十円玉をさらに4枚もらってる。これって変でしょ。ここからこの財布の持ち主は10円玉を集めているのが分かるの。だけど財布を見て。今は十円玉が1枚もないでしょ」

「確かにないです」

「集めた十円玉を家で保管した可能性もあるけど、それなら今日もらった十円玉はどこにいったの。もし集めたならなんで今日に限って使ったの?」う~ん、なんでだろうか。

「十円玉を集めには何か目的があって、今日目的が達成される日だったと私は思う。目的は達成されたから十円玉は消費された」

「その目的は何でしょうか?」十円玉を集めてできることって何だろうか?

「10円玉の一般的な使い道は、ものを買ったり、賽銭や寄付に使ったりだよね。でも例外的な使い方もある。10円玉が数枚だけじゃだめだけど、何十枚、何百枚も集めてまとめればそれは立派な鈍器になる」

「えっ、それって」

「ここからは私の推理、男子生徒を襲うためにこの財布の持ち主は何日も前から大量の10円玉を集めていた。集めた10円玉をビニール袋か何かに入れ束ねれば凶器の完成する。後は物陰に隠れてターゲットがくるのを待ち、そして呼び出した男子生徒を背後から近づき殴打した。」

「でもなんでわざわざ十円玉を使ったんですか。殴るなら別に他のものでもいい気がします」

「それは十円玉だと凶器を隠滅させられるからだよ。凶器から足が付くことを恐れたんじゃないかな。十円玉ならその点でかなり都合がいいから」私は首をかしげる。千秋は話を続ける。

「財布の持ち主、つまり犯人は男子生徒を殴った後、体育館の側面の自販機で飲み物を買ったの。凶器の十円玉を使ってね。そうすれば凶器は人の目の届かないところに行き、犯行がバレる恐れが減るでしょ」

「そうか、だから10円玉なんですね」

「そう。それで今度重要になってくるのは犯人が誰だってこと。それについて説明する。犯人の人物像で小春の推理はほぼ合ってる。女子生徒で小食。帰宅ルートは駅方面で文化部に所属している。その部活は規律があり緩いサークルではない。昨日の部活では普段と異なり、特別な予定があった。ここまでが小春の推理。そこに昨日の事件の情報と今までの推論を付け加えると犯人像はより鮮明になる。犯人はサッカー部の女子マネージャーで飲み物を用意する係の子だよ」

「教えてください、どうしてそうなるのか」

「まず昨日の午前はサッカー部以外の部活は学校で活動していなかった。だから犯人が文化部の可能性は低い。だって今朝犯人は昼食を買っている。もし部活がないなら私なら現場からすぐ離れるから昼食なんて買っていこうとは思わない。ということは犯人は犯行後すぐに学校から立ち去ることができない人物。そうなるとサッカー部の可能性が高い。サッカー部で女子生徒となると女子マネージャーが挙げられる。女子マネージャーなら昼食が小食なのも頷ける。後は飲み物を用意する係という点。これは犯行後、犯人は10円玉を使って自販機から飲み物を買わないといけないことから導ける」千秋は一息いれた。

「犯人が集めた10円玉って何枚ぐらいか? 数十枚じゃ足りない。男子生徒を一撃で倒さなければこの計画は破綻する。だとしたら少なくとも100枚ぐらい欲しいと思う、念のために150枚ぐらい。仮に犯人が100~150枚用意していたとして、自販機は一番高いやつでも150円だから、6~10本買う必要がある。一人で6~10本も買う生徒で、それでいてそんなにたくさんのペットボトルを持っていても怪しまれない人物を考えると犯人は昨日飲み物を用意した係の女子生徒になる」

私は今目の前で披露された推理にただただ感心するしかなかった。

「ただこれはあくまで推理で証拠がない。だから砂川君に確かめてもらったの。例の自販機で何か売り切れているものはないかって。犯人が大量にその自販機で飲み物を買ったと考えれば何か売り切れになっててもおかしくないはず。それで案の定、アクエリアスだけが売り切れになってたと連絡があった。だからその…多分間違いないはず…」千秋は言った。

「私つい調子に乗って、迷惑じゃなかった?」先ほどまでの流ちょうな喋りから一変、またもじもじとした声に戻っていた。

「嫌だったらいってね。私、小春とは友達でいたいから」

「どうしちゃったんですか。さっきから、変ですよ。千秋の推理を聞くの、私嫌じゃありません、むしろ好きです。千秋には私の知らないこと、見えていないことがたくさん見えていて、私いつも尊敬しているんです。だから千秋のことが嫌いになるなんてありえません」

千秋はただ私の言葉を俯きながら聞いていた。前髪で隠れて表情は分からなかったが耳が真っ赤になっている。千秋が震えた声で「ありがと」を言った。千秋は顔を上げた。私の目の前には涙で顔をぐちゃぐちゃにする女の子がいた。

7

涙が止まるまで5分はかかった気がする。我ながらひどい顔だと鏡を見て思う。どうして泣いたのか分からなかった。ただ自然と涙が流れた。決壊するダムが水を止められないように私の涙はとどまることを知らなかった。枯れるまでみっともなく泣いた。悲しくて泣いたんじゃない、でもならどうして。小春の言葉が引き金になったのは間違いない。彼女を言葉を聞いた時、懐かしいある感情が生じた。とうの昔に捨てたはずの感情だった。

私はハンカチで涙の跡を拭いた。

小春にはなんて言おう。不審がっているに違いない。どう思われただろうか。いけない。私はスマホを取り出し、先ほど来たラインのメッセージの文末の一文を読み返す。

「信じていみたらどう。自分の直感を信じてみる。必要なのは傷つけない覚悟じゃない、相手を傷つけ自分が傷つく覚悟。もしそれが持てないなら、もう部員を募集するのはやめた方がいいと思う」

絵文字も何もない朴訥とした全体文の中でこの一文は完全に浮いていた。私は大きく深呼吸をしたあと職員室に戻った。

8

千秋はトイレから戻って来た。目は赤くはれていたがそれ以外は元通りになっていた。

「小春に聞いてほしい話があるの」千秋は私の目をまじまじと見て言う。私はコクリとうなずいた。

「私、人と親密になるのが怖いの。たまに会うとか初めて会う人なら大丈夫なんだけど、人と親しくするのは苦手で。親友は欲しいと思ってる。でも近づいて傷つくのはたまらなく怖い。だから小春が探偵部に入ってくれた時、嬉しかった半面、内心ではすごく怖かった。嫌われたらどうしよう。私に失望して部活をやめてしまうかもしれない。内心いつもびくびくしていた。でもさっき、私の話を真剣に聞いてくれて私の話を聞きたいと言ってくれた。本当にうれしかった。だから私、小春をたくさん傷つけるかもしれない。だけど、私でよければ、私なんかでよければ、親友になってくれませんか」

親友か、もうそのつもりだったけど。千秋が私に嫌われないように振舞っていたことに気が付けなかった自分が恨めしかった。もっと早く気づいていれば千秋は苦しまずに済んだはずだ。私は頭を下げた。

「ごめん。千秋が苦しんでいたのを気が付かなくて。千秋に初めて会ったあの日、私を助けてくれたあの日から私は千秋を憧れていた。優しくてかっこいい、私もこんな人になりたいって。でも今、千秋の話を聞いて思ったの。私、憧れるばっかりで千秋のことを理解しようとしてなかった。憧れを千秋に押し付けていた。だから私、あこがれるのはもうやめる。これからは千秋のこと、もっと理解したいと思う。良いとこも悪いとこも理解したい。私は千秋と親友になりたい」

千秋の過去に何があったかは知らないし、詮索するつもりもない。千秋が話したくなるまでは聞かないつもりだ。ただもし話したくなったら話して欲しい。私に頼って欲しい、私が千秋に頼ったように。私は初めて探偵部を知った時のことを思い出す。犯人扱いされ沈んでる私の目にそのポスターの一文が飛び込んできた。

“助けを求めることは恥ずかしいことじゃない 私たちはあなたの力になりたい”

あの時私は勇気をもらった、人に頼る勇気だった。

9

私たちは作業をすべて終えた後、一ノ瀬先生に千秋の推理を話した。先生は黙って真剣な面持ちで聞いていた。話が終わった後、一ノ瀬先生は「分かった。ありがとう」とだけ言い職員室を出て行った。その後の顛末は詳しく知らない。ただ事件が解決したらしいことを翌日に聞いた。

あとがき

お読みいただきありがとうございました。

今回のテーマは”安楽椅子探偵です”。ミスマープルや”9マイルは遠すぎる”を意識しました。安楽椅子探偵ってかっこいいですよね。探偵の理想形と言うか、憧れです。

実際に書くにあたり、論理の破綻が無いように気を付けましたがもし何かお気づきの点がございましたらご指摘していただければ幸いです。

執筆中、千秋の性格について考えていました。千秋はいつも明るく振舞っています。書いていて、なんだか現実味がないと言うか、こんな高校生が本当にいるのだろうかと思いました。もう少し愚痴ったり弱さを見せたりする方が人間味があるなぁと。そういう風に書くこともできたと思いますが、今回はあえてこのままで行こうと決めました。べ、別に面倒だから変えなかったって訳じゃないですよ。ただこっちの方が面白いかなぁと。

物語の中で、「フィクションと実際は全然違う。私は実際の殺人や暴力事件は嫌。どんな人間でも殺されていいはずないし、殺していいわけない。だからそういうのは万事、警察に任せておけばいいの。日本の警察は優秀だし」というセリフがあります。これは私が探偵小説を見ている時にふと思ったことです。一部のミステリでは探偵が勝手に警察の捜査に首を突っ込んだり、探偵が事件の発生を喜んでいることがあります。でもそれって迷惑だし不謹慎だよなと。なので会話の中にこのセリフを入れました。(あくまで個人の意見です。気分を害したらすいません)

ダラダラと蛇足に蛇足を重ねてしまいました。反省します。第三話は現在執筆中なのです。気長に待っていてください。

最後に、改めてお読みいただきありがとうございました。