第6話 新たな門出

文字数 11,035文字

1

「どう、感想は?」私は期待と不安を胸に、目の前でクッキーを一口頬張る砂川君を見た。

「正直な感想が欲しい?」と彼は食べるのを止める。私は小さく頷いた、嫌な予感がする。

「ごめん。ちょっと僕の舌には合わないみたい。何て言うか、複雑怪奇な味がする」要するにまずいってことね。

「そうかぁ。貴重な感想ありがとね」と言い、私はいまだ山のようにあるクッキーに目をやる。大量に焼いちゃったけどどうしよう、これ?

私と砂川君は今探偵部の部室にいる。一週間前に探偵部は正式に生徒会から認められたことによって念願の部室を手に入れたのである。部室自体は昔何かの準備室として使われていたところを使用することになり、探偵部の規模で使うには十分の大きさがあった。中央に大きなテーブルが置かれており椅子も5脚用意した。移動可能なホワイトボードもある。探偵部は相談がない限り動かないので活動はなかったが、それでも私と千秋、砂川君は各々暇なとき部室に集まっていた。部室ではおしゃべりをしたり課題を終わらせたり、読書したりと各々好き勝手にやりたいことをやる感じだった。

「早苗さん、これはお料理研で作ったの?」砂川君は飲み物片手に尋ねる。私は探偵部の他に、お料理研究会にも所属している。週一の活動でとても緩いサークルだ。

「違うよ。確かにクッキーはお料理研で作ったことあったけど、今回のは少しアレンジしたもの」だがそのアレンジは完全な失敗に終わったようだ。「これね。今日来る、新入部員の人を歓迎するために作ったの」

「新入部員⁉」と砂川君は目を丸くする。その勢いで咽(むせ)たのか、ゴフォッゴフォッと咳をする。「そんな話あったの。僕全然知らないけど」少し苦しそうな顔で言った。

「言ってなかったっけ、ごめん。今日、探偵部の第四部員が来るの。ほら、千秋が誘ってきた人」「ああ、早苗さんの後に入部した人だよね。その人のおかげで探偵部が公式に認められた」そう、学校の規定では新しい部活を創設するには部員が少なくても4人は必要なのだ。今こうして部室があるのもその人のおかげだと言える。

「でもどんな人なのかな、その人って」と、砂川君は頭の後ろに手をやり椅子にもたれかかる。「そこらへんは聞いてないの?」と天井を眺めながら訊いてきた。

「詳しくは今日話すって。だから聞いてない」と私は首を横に振る。「でも楽しみだよね。どんな人が来るのかな。多分千秋の友達だろうから、女子な気がする」

「分からないよ、男子かもしれない。小林さん、優しいから男子からも人気があるだろうし」と砂川君は反論する。確かに千秋は男子からも人気があるタイプだろう。彼氏とかいるのだろうか…

「砂川君って、千秋がどこの中学出身か知ってる?」私は少し気になっていることを聞いてみた。まあ、本人に聞くべきだが。

「いいや、知らない。でもS中ではないよ。僕、S中出身だけど小林さんとは高校で初めて知り合ったんだから。そういえば早苗さんはどこ中なの?」と私に訊き返す。

「私はM中だよ。でも私も千秋とは高校から知り合ったの、だからM中でもないはず」さすがに同じ中学の女子ならまだ何とか覚えている。でもS中でもM中でもないならどうしてなんだろう?

「M中でもS中でもないならここら辺の中学じゃないのかもね」と砂川君はカバンから本を取り出す。表紙から“詰将棋”という文字がちらっと見えた。「何か気になるの?」とページをペラペラとめくりながら、砂川君は私に聞く。

「たいしたことじゃないの。千秋は自転車通学だからここら辺の中学出身なのかなって思っただけ」この高校周辺にある中学は私の知る限りはS中とM中だけだ。「なるほどね。なら下宿しているんじゃないのかな。親戚が近くに住んでいるから泊めさせてもらっているとか」目的のページが見つかったのか、砂川君は右手でページを抑えつける。

「あっ、確かにそれなら説明がつくかも」なーんだ、そんなことか。私は納得する。今日会ったら聞いてみよう、と私は心の中で呟き、目の前の山盛りの手作りクッキーを一つ口に放り込む。う~ん、おいしい気がするけどなぁ。

2

千秋から探偵部のグループLINEに連絡があった。内容としては、新入部員と顧問の一ノ瀬先生のところに行ってから部室に行くのであと10分ほどで来るとのことである。多分いろいろな手続きがあるのかもしれない。私は了解とスタンプを返す。

「いよいよあと10分で会えるのか。緊張してきたよ」と砂川君は小さく笑っていた。サンタを待つ子供のような表情だ。私は彼の持っている本に目を向ける。

「砂川君って、ボードゲーム部にも入っているんだよね。ボードゲームが好きなの?」私は何気なく聞いてみる。

「まあね。好きと言うか好きになっているというか、やってみると面白いよ」と屈託なく笑う。「ボードゲーム部に入ったのはボードゲームが好きだったからって訳じゃないよ。面白い生徒がいて、彼がボードゲーム部に入っていたから入ることにしたんだ」と言う。

「へぇー」意外な動機に驚きの声が出る。「その生徒、早苗さんも知っているはず。ほら、前に電話越しでABC事件について話したとき(第5話)、あの時に僕はナツキって生徒の推理を話したでしょ。面白い生徒っていうのは彼の事だよ」

「あー、犯人が図書委員だと言い当てた生徒!」

「そう」と砂川君は頷き本を閉じる。「僕が彼と会ったとき、ちょっとした事件に遭遇したんだ」とこちらを見ながら話し始めた。

3

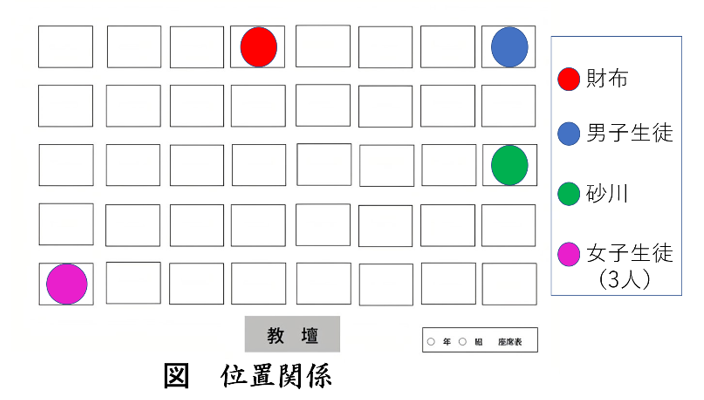

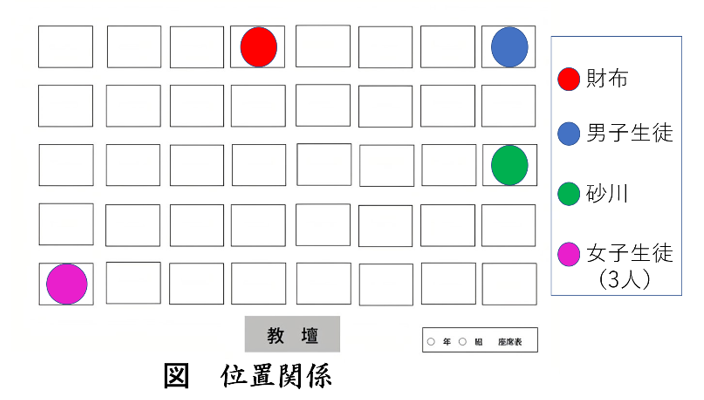

事件は一年C組の放課後の教室で起きた。僕(砂川)は金曜までの記事原稿の作業にかかっていた。壁新聞部は当番制で記事を書く、入ったばかりの一年だとしてもそれは関係ない。事実に忠実に書く事さえ守られていれば、記事の内容はなんでもいいらしい。学校に関することだと好ましいと言われたが、さて何を書くべきだろう。そういえば周辺校で盗難の被害がちらほら出始めたと先輩が言っていたっけ。でもうちの学校ではそんな事件起きてないしなぁ。僕は教室の天井を見上げる。火災報知機の横に切れかかった蛍光灯を見つけた。蛍光灯、蛍光灯、けいこうとう、… さすがに蛍光灯から考えを広げるのは無理な話か。天井から目線を教室全体に向ける。放課後の教室には、僕合わせて5人(男子2人、女子3人)の生徒が残っていた。窓際の後方の席で男子は黙々と本に読みふけり、女子三人はその対角の位置、廊下側の前方で何やら楽しそうなおしゃべりをしていた。

何を読んでいるのだろう、僕は気になって男子生徒に近づく。男子生徒の目の前に来ても彼は気が付いていないのか、それとも無視しているのか、本に集中している。僕は一瞬話しかけるのは迷惑ではないかと逡巡(しゅんじゅん)したが、話しかけて欲しくないなら図書館にいない君が悪いと独り開き直って、彼の机をトントンと人差し指で鳴らした。男子生徒は体をビクッとさせた。どうやら僕の存在に気が付いていなかったようだ。悪いことをした。彼は本を伏せて顔を上げる。

「何か御用でも?」と彼は鋭い眼光でこちらを見る。

「いや、大した用じゃないんだけど」と前口上を述べる。「何を読ん…」

ガラガラガラーバァン!

天地が引き裂かれるような音がしたかと思うと、戸口から気の強そうな女子生徒がずかずかと教室に入って来た。両手のこぶしを握りしめ怒りの形相だ。その後ろに2人の女子生徒も続く。さっきの音は女子生徒が思いっきり教室の引き戸を引いた音だった。教室の空気は言わずもがな一変した。先ほどまでの和やかな空気は消え去り、教室は氷河期のように冷え切っている。先頭の女子生徒は、何やらスマホを一瞬見ると、教室の真ん中列、最後尾の席、男子生徒の席から見て右に4個目の席に行くとそこにある机の中をまさぐりだした。女子生徒は机から何かを取り出すと、一瞬安堵の表情を見せたかと思うと、次の瞬間鬼の形相をしていた。持っていたのは財布だった。「キョウコ、あったの」「中身は大丈夫?」と後から入って来た二人の女子がキョウコと呼ばれた女子に近寄る。キョウコは首を横に振る。そして教室全体に向かって、「あんたらの中に犯人がいるのは分かってんだからね」と罵倒するような声で言い放った。

4

「誰がやったのか白状しなさい」とキョウコは叫ぶ。僕は状況がつかめず唖然としていると、「どういうことです。説明してください」と三人の女子の一人、川澄さんが訊いた。

「私の財布を誰かが盗んだのよ。今この教室で見つかったってことはあなたたちの中に犯人がいるってことでしょ」

「短絡的」と目の前の男子生徒が小さく呟いた。おいおい、聞かれたらヤバいんじゃないかと僕は一人慌てたが幸い聞こえていないようだった。

「ちょっと待ってください、犯人がもう帰っている可能性もありますよね。僕らの中にいると決めつけるのは早計じゃないですか」と僕はキョウコに反論する。短絡的とまでは言わないが決めつけが過ぎるとは思った。

「じゃあ聞くけど、一度教室に戻ってきてから帰宅した生徒いるの?」とキョウコは言い返す。さて、どうだったか。記憶を遡っていると「はい」と川澄さんの右隣りにいる女子生徒、竹内さんが小さく挙手をした。「わ、私の記憶違いじゃなければ、い、いないと思います」と細い声で言う。「余計なことを」と男子生徒は再び小さく漏らす。

竹内さんの発言を聞き、キョウコは勝ち誇った顔をした。誰も帰っていたということは必然的にこの中に犯人がいる。

「あんたらの中で放課後、教室から出た奴は正直に言いな」とキョウコは怒気を強めて言う。そんな口調じゃ、言い出しにくいと思うが…というか、犯人が自分から言うわけがないだろ。良かった~教室から出なくて。クラスの女子たちの方を見たが誰も手を挙げない。代わりに川澄さんは何故かこちらを見つめて来る。どういうこと? と僕は目線を前に戻すと男子生徒が手を挙げていた。「出ましたけど何か?」と男子生徒は興味ないのがありありと分かるような声で言った。

5

「犯人はその男子生徒で決まりじゃない。あっ、でもその男子生徒ってナツキなんでしょ。なら違うのか」私は首をかしげる。「なかなか鋭いね。そう、その男子生徒ってのが夏樹だよ。だから彼は犯人じゃないし、もちろん僕も犯人じゃないよ」と砂川君は微笑する。「だとすると、犯人はおしゃべりしていた女子3人の誰か… 彼女たちは本当に誰も教室からは出ていないの?」だとすると犯人はいないことになる。それは流石におかしい。

「彼女たち、川澄さん達が嘘をついているってことはない? 本当は誰か教室を出たけど嘘ついて手を挙げなかったとかは?」

「さあね、あるかもしれない。僕も彼女らを見てた訳じゃないから誰かが出て行っても気がつかなかっただろうし」砂川君は少しぼやけた答えを返す。「でも誰か嘘をついていたら残りの二人が指摘するんじゃない? その点についてはどう思う?」と逆に聞いてきた。う~ん、私は顎に手を当て思案する。

「残りの二人はきっと犯人を庇ってるの。その理由はまだ分からないけど…どう、違う?」

私は砂川君に答えを求めた。

「確かにその可能性は0じゃないけど、今回の事件は違ったよ」とあっさり答える。「まあ、まだ話の途中だし。じゃあ、さっきの続きから話すね」そう言うと、再び語りだした。

6

目の前の男子生徒、夏樹が手を挙げるとキョウコはずしずしと怒りをあらわにしてこちらに向かってきた。彼女は夏樹の前に来ると机をバンっと両手で思いっきり叩く。僕は驚き一歩後ずさりをした。「あんたが犯人ね。私から盗んだ金返しなさい」と殴りかかるような勢いで怒鳴る。気の弱い生徒ならたとえやっていなくてもやったと言ってしまいそうな迫力があった。だが夏樹は泰然自若としていた。彼は面倒そうな顔をして顔を上げる。「確かに教室は出ましたが、だからと言って自分が犯人だと決めつけるのは早計ではないですか、キョウコさん」と頭をポリポリ書きながら言う。夏樹の不遜な態度を見てか、キョウコは夏樹の胸倉、制服のネクタイをつかむ。「あんたね、ふざけてんの!」今にも殴りかかる勢いだ。「待って、キョウコ」「さすがに暴力はダメだって」とキョウコの取り巻きの女子二人が止めにかかる。京子は少し冷静になったのか、夏樹のネクタイから手を離した。

「仮に犯人がこの中にいると仮定すると疑問点は3点。一つ目、何故犯人は財布を途中で捨てなかったのか。財布は近くのごみ箱に捨てればいいものを、どうしてわざわざ自分の教室に持ってきたのか。二つ目、犯人はどうして教室に戻って来たのか。そのまま帰宅した方が、安全なのにどうして教室に戻って来たのか。三つ目、どうしてキョウコさんは財布がこの教室にあると分かったのか。どうです、何か考えはありますか?」とネクタイの位置を直しながら夏樹は言う。「気安く名前を呼ばないで、気持ち悪い」キョウコは吐き捨てる。「何言い訳しようとしてるの、あんたしかいないじゃん」「男ならさっさと白状しなさいよ」と取り巻き二人が騒ぎ立てる。僕は見かねて、「ちょっと待ってください。一旦落ち着きましょう」と言った。「彼の言っていることはもっともです。僕も気になっていたんです、どうして財布がここにあるのが分かったんですか」

「それはこれよ」とキョウコは財布の中から正方形の薄いプラスチック板を取り出した。「発信機ですか」と夏樹は聞く。キョウコは夏樹を睨みつつも小さく頷く。

「そうよ。あたし、いつもどこかにやっちゃうから、入れてるの。これのおかげでスマホのアプリを使えば場所が分かるってわけ」とぶっきらぼうな口調で言う。「あんたのために答えてやったわよ」とキョウコは夏樹の顔を指す。

「二つ確かめたいことが。少し席外していいです?」

「いいって言う訳ないじゃん」「逃げるつまりなんでしょ」取り巻きが騒ぐと、キョウコがさっと制止した。「逃げたら絶対に許さないからね」どうやらお許しを得たようだ。

「ありがとうございます」夏樹は椅子から立ち上がった。

7

「ここで問題。夏樹はこの後、何を確かめたでしょうか」と砂川君は私にいきなり訊いてきた。不意を突かれて「えっ」と声が漏れた。

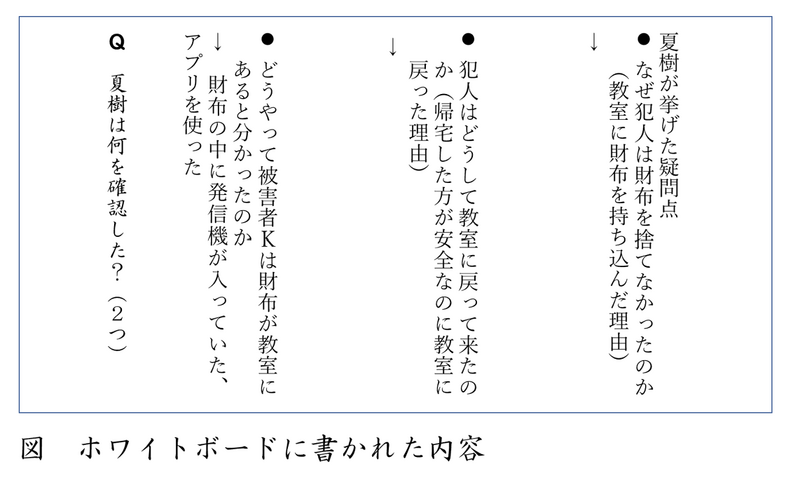

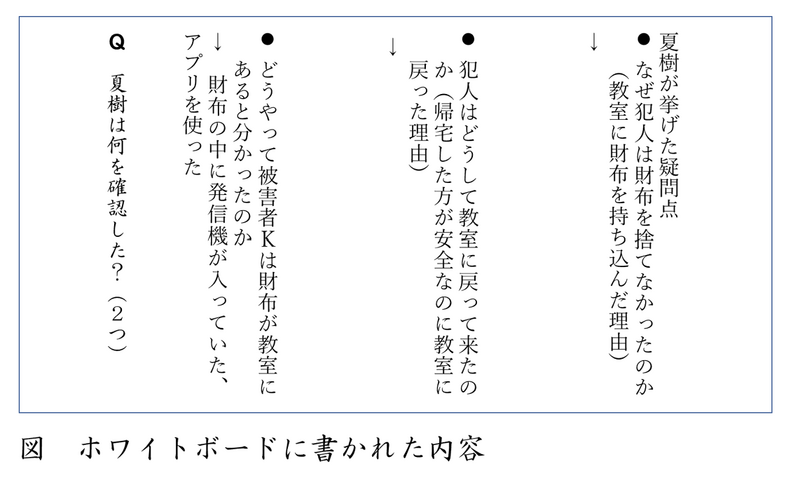

「ちょっと待って、今から考えるから」と私は話の流れを遡る。ええっと、確か夏樹が疑問点を3つ挙げていた。確か何だったっけ? 私は立ち上がり、部室の端にあるホワイトボードに近づいた。ペンのインクが十分にあることを確認してホワイトボードに文字を書く。

「これ合ってるよね」私は砂川君に確認を取る。間違ってないとは思ったが念のためだ。

「それで大体合ってるよ」と砂川君。大体? 私は少し引っかかったが、気にせずに再びボードに向かう。さて、夏樹は何を確認したのだろうか?

「その確認をすれば犯人が分かるの?」私は砂川君にヒントを求めた。

「まあね。少なくともこの確認をしなければ事件は迷宮入りすると思う」なかなかに意味深なことを言う。

「確認する2つはお互いに関連があるの? 例えばどちらも同じ対象について聞いているとか」

「その通り。2つは同じ対象についての確認だよ」と砂川君は微笑む。私は記憶を

遡る。容疑者は教室に残った生徒、5人。女子3人、砂川君、夏樹。砂川君と夏樹は犯人ではない。となると容疑者は女子3人。だけど女子3人は誰も教室の外には出ていない。つまり犯行は不可能。と言うことはどういうことなのか。

「あっ。私、今度こそ分かったかも」突然の閃き、答えが降りて来た。

8

「犯人はずばり被害者のKとその取り巻きの女子たちだ!」と私は砂川君を指さす。「この事件、単純に考えれば良かったの。まず教室の人間には犯行は不可能。夏樹以外に教室から出ていないし、夏樹は犯人ではない。となるとどういうことか。少なくとも犯人は外から教室に入ってきた人物かつ教室に残っていた人物ではない。それの条件に当てはまるのはそう、被害者とその二人の取り巻き達しかいない」高揚感というのか、推理を披露する中でテンションが高くなっていくのを感じた。

「そう、つまりこの事件は被害者らの狂言。彼女らが教室に入って来た時、財布はまだ被害者の手の中にあったの。そして机の中を探すふりをして、すっと財布を取り出し、さも机の中に押し込まれていたかのように私たちに誤認させた」

「私たちって、早苗さんは現場にいなかったよね」砂川君は体を少し前傾にして興味深そうにしている。私は話を続けた。

「彼女らの目的は、教室にいる人間を財布泥棒に仕立て上げて金を巻き上げること。砂川君も言っていたでしょ、『あんな風に詰められたら例えやっていなくてもやったって言ってしまいそうだ』って。そう、これで何もかも辻褄が合う、どうだ!」と再び砂川君を指さした。

「なるほど、その手があったか」砂川君は諸手を挙げた。でも推理が合っているならその反応おかしくない?

「砂川君、推理合ってる、よね?」私は机に両手をつき砂川君に近づく。砂川君は顔を少し赤らめる。

「ごめん、本当は合ってない」と手を合わせてごめんのポーズをする。

「そんな~」私は急に力が抜けてふにゃふにゃと机に身をゆだねる。「合ってると思ったのに~」

「早苗さんの推理、とても良かったよ。でも彼女たちが入って来た時被害者の両手は握りしめられていたし、ポケットにも入れていなかったんだ。もし財布をポケットに入れていたら、その時に僕は彼女が犯人だと分かったと思う。だからその推理は残念だけど…」

自身があっただけに失望もまた大きい。私はクッキーを二つ食べる。クッキーの優しい味に心が少し和む。“単純だな、私“とちょっぴり思った。

「じゃあ、実際はどうだったの?」

「そうだね。そろそろ答え合わせと行こう」砂川君はまた話し始めた。

9

夏樹は立ち上がると、教室の対角にいる女子3人のもとに向かった。僕やキョウコ、その取り巻き達も一緒に移動する。夏樹は女子3人に、「放課後に俺以外で教室に入って来た生徒はいないんだよな」と聞く。三人は首を縦に振る。「じゃあ聞くが、放課後に俺以外で入って来たやつはいるのか?」ん? それって同じ質問じゃないか?

「いないはず」「いないと思う」と女子二人は同時に言った。だがもう一人の気の弱そうな女子、竹内さんだけはいないとは言わなかった。全員の視線が竹内さんに集中する。「わ、私、見ました」と顔を赤らめながら小さな声で言う。「えっ」「そんな生徒いた?」と女子は反応する。僕も訳が分からなく当惑した。ただ一人、夏樹だけは確信を持った目をしている。

「わ、私が見たのは、生徒じゃないの。ほら、火災報知機の点検に作業員の人が来たでしょ」と竹内さんは言う。「あっ」と女子二人の声が重なった。

「いたいた、放課後10分ぐらいしてから来たの、うちも見た」「そうだった、ちょっと教室の中に入ってすぐに出て行った」と二人とも竹内さんの意見に賛成し始める。

「ちょっとあんたら、さっきと言ってることがまるで違うじゃない! どういうことだ!」とキョウコが声を出すと、「それはキョウコさん、あなたの質問が悪い」と夏樹は言った。

「なんだと」「あなたは『放課後に教室に入って来た生徒はいるのか?』と聞いた。つまり大人が何人入ったかについてあなたは何も聞いていない」

「だけど、それは…」とキョウコは返答に窮する。「あなたはそもそもの仮定を間違えていた、『犯人は誰か?』とするべきなのを『犯人はどの生徒か?』とした。犯人が大人である可能性を完全に排除したのは悪手だとしか言いようがない」

「なんだと、コラ」「それはあんたの妄想だろ。証拠見せろよ」と取り巻きたちが騒ぎ出す。確かに作業員が教室に入るのを見たと言っても、だからと言って作業員が犯人だとは限らないはずだ。それに作業員がどうしてそんなことをする? 仕事中に窃盗をしていたとばれたらすべてが終わりだ。そんなリスクを冒すとは思わない。

「今から二つ目の確認に職員室に行きます」と言うと夏樹は、「君たちの誰かも来てくれ」とクラスの女子3人に言うと廊下に出て歩き始めた。その後ろを僕、キョウコとゆかいな仲間たち、川澄さんが追従した。

10

「そんな業者を頼んだ記憶も記録はない」とごま塩頭の教頭先生は断言した。

「えっ、でも私この目ではっきりと見ました」川澄さんが力説する。「上下つなぎで帽子をかぶった男を私放課後に見たんです」

「君の記憶違いじゃないのか?」と教頭は依然納得しない。

「私の他に二人も見た人間がいます。今ここに連れてきましょうか!」川澄さんの気迫に押されてか、「まあまあ、落ち着きなさい」教頭は落ち着くようにジェスチャーをした。

「もし先生の話も彼女の話も事実を指しているとしたらどうですか」夏樹が言った。視線が夏樹に集まる。

「どういうことだ」と教頭が問う。「簡単に言えば、作業員の恰好をした人間が作業員のフリをして校内を歩き回っているんです」夏樹の言葉に教頭の顔から血の気がさっと引き急激に青ざめる。「だが…、そんなことはあり得ない」教頭は擦り切れそうな声を出した。「あり得ないと思うなら確かめてみてください。ほら、校内へ出入り口には防犯カメラがありますよね」と夏樹が言い終わるのと同時に教頭は全力疾走でどこかへ飛んで行った。夏樹は僕らの方に体を向ける。

「これで俺の無実は証明されましたよね。後はご自由に、教頭に盗難の被害に遭ったと言えばまあ盗まれた分ぐらいは学校が補填するだろうし。なんなら口止め料の上乗せがあるかもですね。じゃあ、俺はこれで」こうして事件はすべて解決した。

11

「ちょっと待ったーー!」砂川君の話が終わったので私は思わず溜めていた本音を吐き出した。「いや、そんなのありなの! てか、なんで女子3人は見てたのに砂川君たちは作業員を見てなかったの。普通誰かが入ってきたら気が付かない?」

「いやぁ。それが僕はちょうどイヤホンで音楽聞きながら集中してたし、夏樹がちょうど教室にいない時に来てたらしくて。だから僕たちは犯人の存在に気が付かなかったんだ」砂川君頭をポリポリと掻く。なんだか狐につままれたような気持ちだ。何と言うか、これはフェアなのか?

「なんだか納得していない表情だね。でもかのシャーロックホームズはこう言っているよ。『ありえないことをぜんぶ排除してしまえば、あとに残ったものが、どんなにありそうもないことであっても、真実にほかならない』ってね」

「分かったよ、もー」と納得することにした。ホームズが言っているならしょうがない。私は立ち上がり、ホワイトボードの文字を消すことにした。まあ、程よく時間を潰せたし良しとするか。でも待って。

「今思ったんだけど、夏樹の苗字って何なの? 砂川君は知ってるよね」そういえば彼の苗字を知らない。

「もちろん。知ってるよ。偶然か必然か、意外だと思う」随分面白い言い方だ。

「もったいぶってないで教えてよ」

ガラガラガラガラガラ

部室の戸が引かれ千秋と男子生徒が戸口に現れた。

「二人ともおまたせ~。ごめん、少し手続きに手間取っちゃって」屈託ない表情で千秋は微笑む。砂川君は絶句して目をぱちくりさせていた。「千秋、その人が」と私は千秋の後ろに立っている男子生徒を見る。身長は170センチぐらいに見えた。顔立ちは整っていたがぼーとしてなんだか覇気のない顔をしていた。その印象の大部分は彼の瞳からくるのだと分かる。死んだ魚の目をしてるのだ。

「紹介するね。こちらは探偵部4人目の部員になる、小林 夏樹」千秋は一歩横に移動する。

「改めてよろしく、トーシロー」と夏樹は言うが、砂川君は「ああ、でもまさか君が入るとは思ってなかった」と口をあんぐりさせる。

「ちょっと、小春の事忘れてない?」と千秋が言う。夏樹は私の方に体を向ける。彼は私の顔をジーっと見る。私は緊張してか頬が紅潮するのを感じた。

「小林夏樹です。よろしく」「早苗小春です。こちらこそこれからよろしくお願いします」私は頭を下げる。なんだかぎこちない挨拶になってしまった気がする。

「ここが部室だからナツもこれからは自由に使っていいからね」千秋は夏樹に言う。

私は顔を上げ、「あの。二人はどういう関係なんですか」と聞いてみた。

「そうだね、まだ言ってなかった。ナツと私とは姉弟なの。夏樹は私の弟」えええええー

千秋に兄弟がいたなんて知らなかった。「やっぱりそうだったんだ」と砂川君は言う。「夏樹も言ってくれればよかったじゃないか。姉弟がいるって」と砂川君は文句を垂れる。

「聞かれなかったから言わなかっただけだ。聞かれていたら正直に答えたさ」と夏樹は返す。「おっ、こんなところにおいしそうなクッキーがあるじゃん。これって誰の?」千秋がクッキーを見つける。「私が作りました」「ほんと! すごくおいしそう、もらってもいい?」「いいですよ、好きなだけ食べてください」「やった! ありがとう。ほらナツもせっかくだし」と千秋は夏樹に一枚手渡す。「ただ味は…」「いただきます」と私が言い終える前に千秋は一つ口にした。夏樹を見ると彼も食べている。ただ味は保証できないです。千秋は急に無言になった。「何て言うか、面白い味がするね」千秋は苦笑いを顔に浮かべる。やっぱりおいしくないか、二人ともごめん。「うまい」夏樹が言う。「もう一個もらっていい?」夏樹は私の方を見る。「ど、どうぞ」私は彼が本心から言っているのか、分からなかった。夏樹はクッキーを手に取り口に入れる。「無理して食べないでいいですよ」私が言うが、「おいしい」と夏樹は言った。「無理してない。本心で言ってる。なかなかイケる味だ」千秋と砂川君が顔を見合わせるのが目に入った。私は褒められるとは予想していなかったので飛び上がりそうなぐらい嬉しかった。

こうして探偵部は夏樹を加え、新たな門出を迎えた。

あとがき

最後までお読みいただきありがとうございます。

今回のテーマは、”論理的に考える”です。今作を書くにあたり、かのシャーロック・ホームズの名言、「ありえないことをぜんぶ排除してしまえば、あとに残ったものが、どんなにありそうもないことであっても、真実にほかならない」を意識しました。論理には出発点となる前提・仮定が存在します。もし仮に可能性が何も残らないならそれは前提に誤りがあります。前提条件に気を付けることの大切さを書きながら再認識しました。

執筆中に考えたのは、”人は自分の見たいように見る”と言うことです。私たちは先入観や常識と言ったフィルターを通して世界を見ています。なので証言が食い違うことは多々あり、どれが事実に近いのかを見極める必要があります。作中でも犯人は生徒という先入観が証言の食い違いを生みました。逆にその先入観さえなければ今回の事件はとても簡単だったと思います。皆さんはどうでしたか? また教えてください。

今作で新たに夏樹が探偵部に加わりました。彼がどのような人間なのか、これから少しずつ書けていければいいなと思っています。加えて、探偵部が公式な部活として認められたこと、部室を手に入れたことは非常に大きくて、探偵部の活動の幅が以前よりは広がるはず… 多分。

最後になりましたが、改めてお読みいただきありがとうございました。

「どう、感想は?」私は期待と不安を胸に、目の前でクッキーを一口頬張る砂川君を見た。

「正直な感想が欲しい?」と彼は食べるのを止める。私は小さく頷いた、嫌な予感がする。

「ごめん。ちょっと僕の舌には合わないみたい。何て言うか、複雑怪奇な味がする」要するにまずいってことね。

「そうかぁ。貴重な感想ありがとね」と言い、私はいまだ山のようにあるクッキーに目をやる。大量に焼いちゃったけどどうしよう、これ?

私と砂川君は今探偵部の部室にいる。一週間前に探偵部は正式に生徒会から認められたことによって念願の部室を手に入れたのである。部室自体は昔何かの準備室として使われていたところを使用することになり、探偵部の規模で使うには十分の大きさがあった。中央に大きなテーブルが置かれており椅子も5脚用意した。移動可能なホワイトボードもある。探偵部は相談がない限り動かないので活動はなかったが、それでも私と千秋、砂川君は各々暇なとき部室に集まっていた。部室ではおしゃべりをしたり課題を終わらせたり、読書したりと各々好き勝手にやりたいことをやる感じだった。

「早苗さん、これはお料理研で作ったの?」砂川君は飲み物片手に尋ねる。私は探偵部の他に、お料理研究会にも所属している。週一の活動でとても緩いサークルだ。

「違うよ。確かにクッキーはお料理研で作ったことあったけど、今回のは少しアレンジしたもの」だがそのアレンジは完全な失敗に終わったようだ。「これね。今日来る、新入部員の人を歓迎するために作ったの」

「新入部員⁉」と砂川君は目を丸くする。その勢いで咽(むせ)たのか、ゴフォッゴフォッと咳をする。「そんな話あったの。僕全然知らないけど」少し苦しそうな顔で言った。

「言ってなかったっけ、ごめん。今日、探偵部の第四部員が来るの。ほら、千秋が誘ってきた人」「ああ、早苗さんの後に入部した人だよね。その人のおかげで探偵部が公式に認められた」そう、学校の規定では新しい部活を創設するには部員が少なくても4人は必要なのだ。今こうして部室があるのもその人のおかげだと言える。

「でもどんな人なのかな、その人って」と、砂川君は頭の後ろに手をやり椅子にもたれかかる。「そこらへんは聞いてないの?」と天井を眺めながら訊いてきた。

「詳しくは今日話すって。だから聞いてない」と私は首を横に振る。「でも楽しみだよね。どんな人が来るのかな。多分千秋の友達だろうから、女子な気がする」

「分からないよ、男子かもしれない。小林さん、優しいから男子からも人気があるだろうし」と砂川君は反論する。確かに千秋は男子からも人気があるタイプだろう。彼氏とかいるのだろうか…

「砂川君って、千秋がどこの中学出身か知ってる?」私は少し気になっていることを聞いてみた。まあ、本人に聞くべきだが。

「いいや、知らない。でもS中ではないよ。僕、S中出身だけど小林さんとは高校で初めて知り合ったんだから。そういえば早苗さんはどこ中なの?」と私に訊き返す。

「私はM中だよ。でも私も千秋とは高校から知り合ったの、だからM中でもないはず」さすがに同じ中学の女子ならまだ何とか覚えている。でもS中でもM中でもないならどうしてなんだろう?

「M中でもS中でもないならここら辺の中学じゃないのかもね」と砂川君はカバンから本を取り出す。表紙から“詰将棋”という文字がちらっと見えた。「何か気になるの?」とページをペラペラとめくりながら、砂川君は私に聞く。

「たいしたことじゃないの。千秋は自転車通学だからここら辺の中学出身なのかなって思っただけ」この高校周辺にある中学は私の知る限りはS中とM中だけだ。「なるほどね。なら下宿しているんじゃないのかな。親戚が近くに住んでいるから泊めさせてもらっているとか」目的のページが見つかったのか、砂川君は右手でページを抑えつける。

「あっ、確かにそれなら説明がつくかも」なーんだ、そんなことか。私は納得する。今日会ったら聞いてみよう、と私は心の中で呟き、目の前の山盛りの手作りクッキーを一つ口に放り込む。う~ん、おいしい気がするけどなぁ。

2

千秋から探偵部のグループLINEに連絡があった。内容としては、新入部員と顧問の一ノ瀬先生のところに行ってから部室に行くのであと10分ほどで来るとのことである。多分いろいろな手続きがあるのかもしれない。私は了解とスタンプを返す。

「いよいよあと10分で会えるのか。緊張してきたよ」と砂川君は小さく笑っていた。サンタを待つ子供のような表情だ。私は彼の持っている本に目を向ける。

「砂川君って、ボードゲーム部にも入っているんだよね。ボードゲームが好きなの?」私は何気なく聞いてみる。

「まあね。好きと言うか好きになっているというか、やってみると面白いよ」と屈託なく笑う。「ボードゲーム部に入ったのはボードゲームが好きだったからって訳じゃないよ。面白い生徒がいて、彼がボードゲーム部に入っていたから入ることにしたんだ」と言う。

「へぇー」意外な動機に驚きの声が出る。「その生徒、早苗さんも知っているはず。ほら、前に電話越しでABC事件について話したとき(第5話)、あの時に僕はナツキって生徒の推理を話したでしょ。面白い生徒っていうのは彼の事だよ」

「あー、犯人が図書委員だと言い当てた生徒!」

「そう」と砂川君は頷き本を閉じる。「僕が彼と会ったとき、ちょっとした事件に遭遇したんだ」とこちらを見ながら話し始めた。

3

事件は一年C組の放課後の教室で起きた。僕(砂川)は金曜までの記事原稿の作業にかかっていた。壁新聞部は当番制で記事を書く、入ったばかりの一年だとしてもそれは関係ない。事実に忠実に書く事さえ守られていれば、記事の内容はなんでもいいらしい。学校に関することだと好ましいと言われたが、さて何を書くべきだろう。そういえば周辺校で盗難の被害がちらほら出始めたと先輩が言っていたっけ。でもうちの学校ではそんな事件起きてないしなぁ。僕は教室の天井を見上げる。火災報知機の横に切れかかった蛍光灯を見つけた。蛍光灯、蛍光灯、けいこうとう、… さすがに蛍光灯から考えを広げるのは無理な話か。天井から目線を教室全体に向ける。放課後の教室には、僕合わせて5人(男子2人、女子3人)の生徒が残っていた。窓際の後方の席で男子は黙々と本に読みふけり、女子三人はその対角の位置、廊下側の前方で何やら楽しそうなおしゃべりをしていた。

何を読んでいるのだろう、僕は気になって男子生徒に近づく。男子生徒の目の前に来ても彼は気が付いていないのか、それとも無視しているのか、本に集中している。僕は一瞬話しかけるのは迷惑ではないかと逡巡(しゅんじゅん)したが、話しかけて欲しくないなら図書館にいない君が悪いと独り開き直って、彼の机をトントンと人差し指で鳴らした。男子生徒は体をビクッとさせた。どうやら僕の存在に気が付いていなかったようだ。悪いことをした。彼は本を伏せて顔を上げる。

「何か御用でも?」と彼は鋭い眼光でこちらを見る。

「いや、大した用じゃないんだけど」と前口上を述べる。「何を読ん…」

ガラガラガラーバァン!

天地が引き裂かれるような音がしたかと思うと、戸口から気の強そうな女子生徒がずかずかと教室に入って来た。両手のこぶしを握りしめ怒りの形相だ。その後ろに2人の女子生徒も続く。さっきの音は女子生徒が思いっきり教室の引き戸を引いた音だった。教室の空気は言わずもがな一変した。先ほどまでの和やかな空気は消え去り、教室は氷河期のように冷え切っている。先頭の女子生徒は、何やらスマホを一瞬見ると、教室の真ん中列、最後尾の席、男子生徒の席から見て右に4個目の席に行くとそこにある机の中をまさぐりだした。女子生徒は机から何かを取り出すと、一瞬安堵の表情を見せたかと思うと、次の瞬間鬼の形相をしていた。持っていたのは財布だった。「キョウコ、あったの」「中身は大丈夫?」と後から入って来た二人の女子がキョウコと呼ばれた女子に近寄る。キョウコは首を横に振る。そして教室全体に向かって、「あんたらの中に犯人がいるのは分かってんだからね」と罵倒するような声で言い放った。

4

「誰がやったのか白状しなさい」とキョウコは叫ぶ。僕は状況がつかめず唖然としていると、「どういうことです。説明してください」と三人の女子の一人、川澄さんが訊いた。

「私の財布を誰かが盗んだのよ。今この教室で見つかったってことはあなたたちの中に犯人がいるってことでしょ」

「短絡的」と目の前の男子生徒が小さく呟いた。おいおい、聞かれたらヤバいんじゃないかと僕は一人慌てたが幸い聞こえていないようだった。

「ちょっと待ってください、犯人がもう帰っている可能性もありますよね。僕らの中にいると決めつけるのは早計じゃないですか」と僕はキョウコに反論する。短絡的とまでは言わないが決めつけが過ぎるとは思った。

「じゃあ聞くけど、一度教室に戻ってきてから帰宅した生徒いるの?」とキョウコは言い返す。さて、どうだったか。記憶を遡っていると「はい」と川澄さんの右隣りにいる女子生徒、竹内さんが小さく挙手をした。「わ、私の記憶違いじゃなければ、い、いないと思います」と細い声で言う。「余計なことを」と男子生徒は再び小さく漏らす。

竹内さんの発言を聞き、キョウコは勝ち誇った顔をした。誰も帰っていたということは必然的にこの中に犯人がいる。

「あんたらの中で放課後、教室から出た奴は正直に言いな」とキョウコは怒気を強めて言う。そんな口調じゃ、言い出しにくいと思うが…というか、犯人が自分から言うわけがないだろ。良かった~教室から出なくて。クラスの女子たちの方を見たが誰も手を挙げない。代わりに川澄さんは何故かこちらを見つめて来る。どういうこと? と僕は目線を前に戻すと男子生徒が手を挙げていた。「出ましたけど何か?」と男子生徒は興味ないのがありありと分かるような声で言った。

5

「犯人はその男子生徒で決まりじゃない。あっ、でもその男子生徒ってナツキなんでしょ。なら違うのか」私は首をかしげる。「なかなか鋭いね。そう、その男子生徒ってのが夏樹だよ。だから彼は犯人じゃないし、もちろん僕も犯人じゃないよ」と砂川君は微笑する。「だとすると、犯人はおしゃべりしていた女子3人の誰か… 彼女たちは本当に誰も教室からは出ていないの?」だとすると犯人はいないことになる。それは流石におかしい。

「彼女たち、川澄さん達が嘘をついているってことはない? 本当は誰か教室を出たけど嘘ついて手を挙げなかったとかは?」

「さあね、あるかもしれない。僕も彼女らを見てた訳じゃないから誰かが出て行っても気がつかなかっただろうし」砂川君は少しぼやけた答えを返す。「でも誰か嘘をついていたら残りの二人が指摘するんじゃない? その点についてはどう思う?」と逆に聞いてきた。う~ん、私は顎に手を当て思案する。

「残りの二人はきっと犯人を庇ってるの。その理由はまだ分からないけど…どう、違う?」

私は砂川君に答えを求めた。

「確かにその可能性は0じゃないけど、今回の事件は違ったよ」とあっさり答える。「まあ、まだ話の途中だし。じゃあ、さっきの続きから話すね」そう言うと、再び語りだした。

6

目の前の男子生徒、夏樹が手を挙げるとキョウコはずしずしと怒りをあらわにしてこちらに向かってきた。彼女は夏樹の前に来ると机をバンっと両手で思いっきり叩く。僕は驚き一歩後ずさりをした。「あんたが犯人ね。私から盗んだ金返しなさい」と殴りかかるような勢いで怒鳴る。気の弱い生徒ならたとえやっていなくてもやったと言ってしまいそうな迫力があった。だが夏樹は泰然自若としていた。彼は面倒そうな顔をして顔を上げる。「確かに教室は出ましたが、だからと言って自分が犯人だと決めつけるのは早計ではないですか、キョウコさん」と頭をポリポリ書きながら言う。夏樹の不遜な態度を見てか、キョウコは夏樹の胸倉、制服のネクタイをつかむ。「あんたね、ふざけてんの!」今にも殴りかかる勢いだ。「待って、キョウコ」「さすがに暴力はダメだって」とキョウコの取り巻きの女子二人が止めにかかる。京子は少し冷静になったのか、夏樹のネクタイから手を離した。

「仮に犯人がこの中にいると仮定すると疑問点は3点。一つ目、何故犯人は財布を途中で捨てなかったのか。財布は近くのごみ箱に捨てればいいものを、どうしてわざわざ自分の教室に持ってきたのか。二つ目、犯人はどうして教室に戻って来たのか。そのまま帰宅した方が、安全なのにどうして教室に戻って来たのか。三つ目、どうしてキョウコさんは財布がこの教室にあると分かったのか。どうです、何か考えはありますか?」とネクタイの位置を直しながら夏樹は言う。「気安く名前を呼ばないで、気持ち悪い」キョウコは吐き捨てる。「何言い訳しようとしてるの、あんたしかいないじゃん」「男ならさっさと白状しなさいよ」と取り巻き二人が騒ぎ立てる。僕は見かねて、「ちょっと待ってください。一旦落ち着きましょう」と言った。「彼の言っていることはもっともです。僕も気になっていたんです、どうして財布がここにあるのが分かったんですか」

「それはこれよ」とキョウコは財布の中から正方形の薄いプラスチック板を取り出した。「発信機ですか」と夏樹は聞く。キョウコは夏樹を睨みつつも小さく頷く。

「そうよ。あたし、いつもどこかにやっちゃうから、入れてるの。これのおかげでスマホのアプリを使えば場所が分かるってわけ」とぶっきらぼうな口調で言う。「あんたのために答えてやったわよ」とキョウコは夏樹の顔を指す。

「二つ確かめたいことが。少し席外していいです?」

「いいって言う訳ないじゃん」「逃げるつまりなんでしょ」取り巻きが騒ぐと、キョウコがさっと制止した。「逃げたら絶対に許さないからね」どうやらお許しを得たようだ。

「ありがとうございます」夏樹は椅子から立ち上がった。

7

「ここで問題。夏樹はこの後、何を確かめたでしょうか」と砂川君は私にいきなり訊いてきた。不意を突かれて「えっ」と声が漏れた。

「ちょっと待って、今から考えるから」と私は話の流れを遡る。ええっと、確か夏樹が疑問点を3つ挙げていた。確か何だったっけ? 私は立ち上がり、部室の端にあるホワイトボードに近づいた。ペンのインクが十分にあることを確認してホワイトボードに文字を書く。

「これ合ってるよね」私は砂川君に確認を取る。間違ってないとは思ったが念のためだ。

「それで大体合ってるよ」と砂川君。大体? 私は少し引っかかったが、気にせずに再びボードに向かう。さて、夏樹は何を確認したのだろうか?

「その確認をすれば犯人が分かるの?」私は砂川君にヒントを求めた。

「まあね。少なくともこの確認をしなければ事件は迷宮入りすると思う」なかなかに意味深なことを言う。

「確認する2つはお互いに関連があるの? 例えばどちらも同じ対象について聞いているとか」

「その通り。2つは同じ対象についての確認だよ」と砂川君は微笑む。私は記憶を

遡る。容疑者は教室に残った生徒、5人。女子3人、砂川君、夏樹。砂川君と夏樹は犯人ではない。となると容疑者は女子3人。だけど女子3人は誰も教室の外には出ていない。つまり犯行は不可能。と言うことはどういうことなのか。

「あっ。私、今度こそ分かったかも」突然の閃き、答えが降りて来た。

8

「犯人はずばり被害者のKとその取り巻きの女子たちだ!」と私は砂川君を指さす。「この事件、単純に考えれば良かったの。まず教室の人間には犯行は不可能。夏樹以外に教室から出ていないし、夏樹は犯人ではない。となるとどういうことか。少なくとも犯人は外から教室に入ってきた人物かつ教室に残っていた人物ではない。それの条件に当てはまるのはそう、被害者とその二人の取り巻き達しかいない」高揚感というのか、推理を披露する中でテンションが高くなっていくのを感じた。

「そう、つまりこの事件は被害者らの狂言。彼女らが教室に入って来た時、財布はまだ被害者の手の中にあったの。そして机の中を探すふりをして、すっと財布を取り出し、さも机の中に押し込まれていたかのように私たちに誤認させた」

「私たちって、早苗さんは現場にいなかったよね」砂川君は体を少し前傾にして興味深そうにしている。私は話を続けた。

「彼女らの目的は、教室にいる人間を財布泥棒に仕立て上げて金を巻き上げること。砂川君も言っていたでしょ、『あんな風に詰められたら例えやっていなくてもやったって言ってしまいそうだ』って。そう、これで何もかも辻褄が合う、どうだ!」と再び砂川君を指さした。

「なるほど、その手があったか」砂川君は諸手を挙げた。でも推理が合っているならその反応おかしくない?

「砂川君、推理合ってる、よね?」私は机に両手をつき砂川君に近づく。砂川君は顔を少し赤らめる。

「ごめん、本当は合ってない」と手を合わせてごめんのポーズをする。

「そんな~」私は急に力が抜けてふにゃふにゃと机に身をゆだねる。「合ってると思ったのに~」

「早苗さんの推理、とても良かったよ。でも彼女たちが入って来た時被害者の両手は握りしめられていたし、ポケットにも入れていなかったんだ。もし財布をポケットに入れていたら、その時に僕は彼女が犯人だと分かったと思う。だからその推理は残念だけど…」

自身があっただけに失望もまた大きい。私はクッキーを二つ食べる。クッキーの優しい味に心が少し和む。“単純だな、私“とちょっぴり思った。

「じゃあ、実際はどうだったの?」

「そうだね。そろそろ答え合わせと行こう」砂川君はまた話し始めた。

9

夏樹は立ち上がると、教室の対角にいる女子3人のもとに向かった。僕やキョウコ、その取り巻き達も一緒に移動する。夏樹は女子3人に、「放課後に俺以外で教室に入って来た生徒はいないんだよな」と聞く。三人は首を縦に振る。「じゃあ聞くが、放課後に俺以外で入って来たやつはいるのか?」ん? それって同じ質問じゃないか?

「いないはず」「いないと思う」と女子二人は同時に言った。だがもう一人の気の弱そうな女子、竹内さんだけはいないとは言わなかった。全員の視線が竹内さんに集中する。「わ、私、見ました」と顔を赤らめながら小さな声で言う。「えっ」「そんな生徒いた?」と女子は反応する。僕も訳が分からなく当惑した。ただ一人、夏樹だけは確信を持った目をしている。

「わ、私が見たのは、生徒じゃないの。ほら、火災報知機の点検に作業員の人が来たでしょ」と竹内さんは言う。「あっ」と女子二人の声が重なった。

「いたいた、放課後10分ぐらいしてから来たの、うちも見た」「そうだった、ちょっと教室の中に入ってすぐに出て行った」と二人とも竹内さんの意見に賛成し始める。

「ちょっとあんたら、さっきと言ってることがまるで違うじゃない! どういうことだ!」とキョウコが声を出すと、「それはキョウコさん、あなたの質問が悪い」と夏樹は言った。

「なんだと」「あなたは『放課後に教室に入って来た生徒はいるのか?』と聞いた。つまり大人が何人入ったかについてあなたは何も聞いていない」

「だけど、それは…」とキョウコは返答に窮する。「あなたはそもそもの仮定を間違えていた、『犯人は誰か?』とするべきなのを『犯人はどの生徒か?』とした。犯人が大人である可能性を完全に排除したのは悪手だとしか言いようがない」

「なんだと、コラ」「それはあんたの妄想だろ。証拠見せろよ」と取り巻きたちが騒ぎ出す。確かに作業員が教室に入るのを見たと言っても、だからと言って作業員が犯人だとは限らないはずだ。それに作業員がどうしてそんなことをする? 仕事中に窃盗をしていたとばれたらすべてが終わりだ。そんなリスクを冒すとは思わない。

「今から二つ目の確認に職員室に行きます」と言うと夏樹は、「君たちの誰かも来てくれ」とクラスの女子3人に言うと廊下に出て歩き始めた。その後ろを僕、キョウコとゆかいな仲間たち、川澄さんが追従した。

10

「そんな業者を頼んだ記憶も記録はない」とごま塩頭の教頭先生は断言した。

「えっ、でも私この目ではっきりと見ました」川澄さんが力説する。「上下つなぎで帽子をかぶった男を私放課後に見たんです」

「君の記憶違いじゃないのか?」と教頭は依然納得しない。

「私の他に二人も見た人間がいます。今ここに連れてきましょうか!」川澄さんの気迫に押されてか、「まあまあ、落ち着きなさい」教頭は落ち着くようにジェスチャーをした。

「もし先生の話も彼女の話も事実を指しているとしたらどうですか」夏樹が言った。視線が夏樹に集まる。

「どういうことだ」と教頭が問う。「簡単に言えば、作業員の恰好をした人間が作業員のフリをして校内を歩き回っているんです」夏樹の言葉に教頭の顔から血の気がさっと引き急激に青ざめる。「だが…、そんなことはあり得ない」教頭は擦り切れそうな声を出した。「あり得ないと思うなら確かめてみてください。ほら、校内へ出入り口には防犯カメラがありますよね」と夏樹が言い終わるのと同時に教頭は全力疾走でどこかへ飛んで行った。夏樹は僕らの方に体を向ける。

「これで俺の無実は証明されましたよね。後はご自由に、教頭に盗難の被害に遭ったと言えばまあ盗まれた分ぐらいは学校が補填するだろうし。なんなら口止め料の上乗せがあるかもですね。じゃあ、俺はこれで」こうして事件はすべて解決した。

11

「ちょっと待ったーー!」砂川君の話が終わったので私は思わず溜めていた本音を吐き出した。「いや、そんなのありなの! てか、なんで女子3人は見てたのに砂川君たちは作業員を見てなかったの。普通誰かが入ってきたら気が付かない?」

「いやぁ。それが僕はちょうどイヤホンで音楽聞きながら集中してたし、夏樹がちょうど教室にいない時に来てたらしくて。だから僕たちは犯人の存在に気が付かなかったんだ」砂川君頭をポリポリと掻く。なんだか狐につままれたような気持ちだ。何と言うか、これはフェアなのか?

「なんだか納得していない表情だね。でもかのシャーロックホームズはこう言っているよ。『ありえないことをぜんぶ排除してしまえば、あとに残ったものが、どんなにありそうもないことであっても、真実にほかならない』ってね」

「分かったよ、もー」と納得することにした。ホームズが言っているならしょうがない。私は立ち上がり、ホワイトボードの文字を消すことにした。まあ、程よく時間を潰せたし良しとするか。でも待って。

「今思ったんだけど、夏樹の苗字って何なの? 砂川君は知ってるよね」そういえば彼の苗字を知らない。

「もちろん。知ってるよ。偶然か必然か、意外だと思う」随分面白い言い方だ。

「もったいぶってないで教えてよ」

ガラガラガラガラガラ

部室の戸が引かれ千秋と男子生徒が戸口に現れた。

「二人ともおまたせ~。ごめん、少し手続きに手間取っちゃって」屈託ない表情で千秋は微笑む。砂川君は絶句して目をぱちくりさせていた。「千秋、その人が」と私は千秋の後ろに立っている男子生徒を見る。身長は170センチぐらいに見えた。顔立ちは整っていたがぼーとしてなんだか覇気のない顔をしていた。その印象の大部分は彼の瞳からくるのだと分かる。死んだ魚の目をしてるのだ。

「紹介するね。こちらは探偵部4人目の部員になる、小林 夏樹」千秋は一歩横に移動する。

「改めてよろしく、トーシロー」と夏樹は言うが、砂川君は「ああ、でもまさか君が入るとは思ってなかった」と口をあんぐりさせる。

「ちょっと、小春の事忘れてない?」と千秋が言う。夏樹は私の方に体を向ける。彼は私の顔をジーっと見る。私は緊張してか頬が紅潮するのを感じた。

「小林夏樹です。よろしく」「早苗小春です。こちらこそこれからよろしくお願いします」私は頭を下げる。なんだかぎこちない挨拶になってしまった気がする。

「ここが部室だからナツもこれからは自由に使っていいからね」千秋は夏樹に言う。

私は顔を上げ、「あの。二人はどういう関係なんですか」と聞いてみた。

「そうだね、まだ言ってなかった。ナツと私とは姉弟なの。夏樹は私の弟」えええええー

千秋に兄弟がいたなんて知らなかった。「やっぱりそうだったんだ」と砂川君は言う。「夏樹も言ってくれればよかったじゃないか。姉弟がいるって」と砂川君は文句を垂れる。

「聞かれなかったから言わなかっただけだ。聞かれていたら正直に答えたさ」と夏樹は返す。「おっ、こんなところにおいしそうなクッキーがあるじゃん。これって誰の?」千秋がクッキーを見つける。「私が作りました」「ほんと! すごくおいしそう、もらってもいい?」「いいですよ、好きなだけ食べてください」「やった! ありがとう。ほらナツもせっかくだし」と千秋は夏樹に一枚手渡す。「ただ味は…」「いただきます」と私が言い終える前に千秋は一つ口にした。夏樹を見ると彼も食べている。ただ味は保証できないです。千秋は急に無言になった。「何て言うか、面白い味がするね」千秋は苦笑いを顔に浮かべる。やっぱりおいしくないか、二人ともごめん。「うまい」夏樹が言う。「もう一個もらっていい?」夏樹は私の方を見る。「ど、どうぞ」私は彼が本心から言っているのか、分からなかった。夏樹はクッキーを手に取り口に入れる。「無理して食べないでいいですよ」私が言うが、「おいしい」と夏樹は言った。「無理してない。本心で言ってる。なかなかイケる味だ」千秋と砂川君が顔を見合わせるのが目に入った。私は褒められるとは予想していなかったので飛び上がりそうなぐらい嬉しかった。

こうして探偵部は夏樹を加え、新たな門出を迎えた。

あとがき

最後までお読みいただきありがとうございます。

今回のテーマは、”論理的に考える”です。今作を書くにあたり、かのシャーロック・ホームズの名言、「ありえないことをぜんぶ排除してしまえば、あとに残ったものが、どんなにありそうもないことであっても、真実にほかならない」を意識しました。論理には出発点となる前提・仮定が存在します。もし仮に可能性が何も残らないならそれは前提に誤りがあります。前提条件に気を付けることの大切さを書きながら再認識しました。

執筆中に考えたのは、”人は自分の見たいように見る”と言うことです。私たちは先入観や常識と言ったフィルターを通して世界を見ています。なので証言が食い違うことは多々あり、どれが事実に近いのかを見極める必要があります。作中でも犯人は生徒という先入観が証言の食い違いを生みました。逆にその先入観さえなければ今回の事件はとても簡単だったと思います。皆さんはどうでしたか? また教えてください。

今作で新たに夏樹が探偵部に加わりました。彼がどのような人間なのか、これから少しずつ書けていければいいなと思っています。加えて、探偵部が公式な部活として認められたこと、部室を手に入れたことは非常に大きくて、探偵部の活動の幅が以前よりは広がるはず… 多分。

最後になりましたが、改めてお読みいただきありがとうございました。