その2 セフィロトの樹の下で

文字数 13,873文字

partⅠ

新世紀エヴァンゲリオンのTV版OP では、「フン、フン、フ~ンフンフン、フンフンフン、フフンフ~ン」という歌(これくらい慎重なら著作権OKでしょ)とともに変な図形がいくつか現れます。そうです。今、あなたの頭を過ったアレです。

この思わせぶりな図形が、いわゆる「セフィロトの樹」と呼ばれているもので、ユダヤ教のカバラ思想の中核をなすシンボルです。『翼』にでてくる残酷じゃない天使たちにも、このテーゼは大変重要です。とはいえ作中ではそれとなく小出しにしてあるだけなので、ここで改めて全体像を見渡してみるのも一興かと思います。でも、わかりやすくコンパクトな解説とか期待してもらっても困りますよ。そういうことは、ちゃんとした専門的知識と知的訓練があって初めてできることです。私には無理なので、長々しく、だらだらと、わかりにくく、脱線だらけでゆきます。前回の記事を書いているとき、はっきりと自覚したのですが、自分、そういうふうにしか書けないのです(涙)。

なので暇な方のみ、おつきあいください。何度も書きますが、こんなの読まなくても『翼』は十分面白いんです。前回と同じく、ストーリー上のネタバレになるような情報はなるべく書かないようにします。このおまけは、むしろ、できそこないのファンタジー小説として読んでいただいた方がいいかも知れません。

さて…。

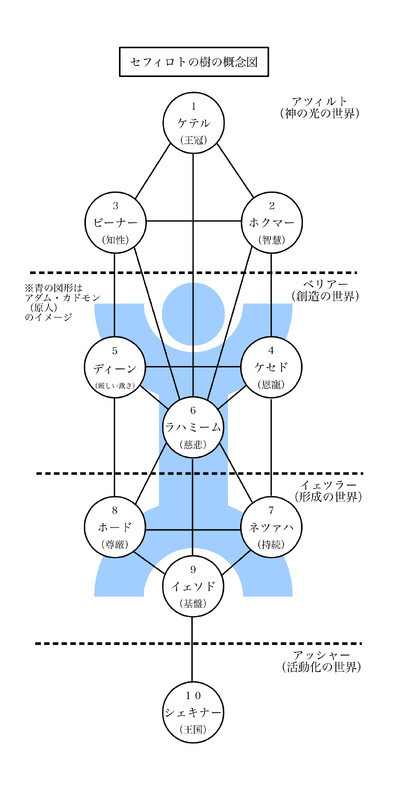

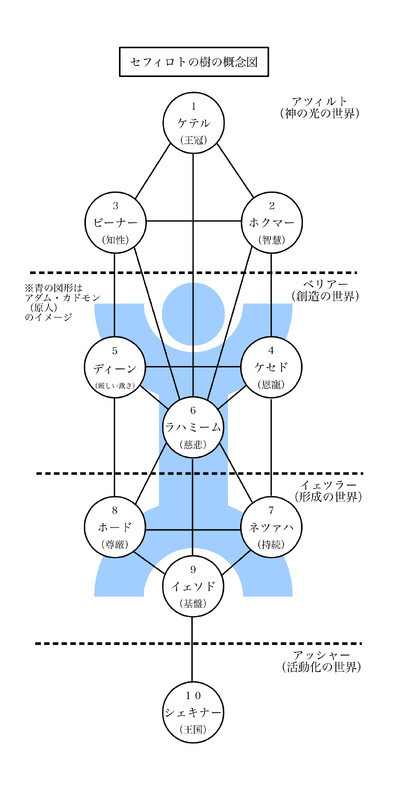

のっけからどーんと来ましたよ。これがセフィロトの樹の概略図です。さっき、これを作成中に母が部屋に入ってきました。何か用事があったようなのですが、PCのモニターに目をやった途端、無言で帰ってゆきました。まあよいです。話を進めましょう。この図は、前回もお話したゲルショム・ショーレムの『ユダヤ神秘主義』p.280あたりに書かれていることを、私なりに再構成したものです。

ここでちょっとお勉強をしておきます。ショーレムによれば、カバラとは「字義どおりに解すれば、伝統、すなわち秘教的伝統」のことであり、「とくに十二世紀から十七世紀にかけて、ユダヤ教の神秘主義的諸傾向がさまざまに分岐し、何度もきわめて活発な展開を示しながら宗教的表現を見出すにいたった運動」のことです。なので、ショーレム先生の本を主な種本にしている私の知識も、この範囲内にあります。巷に出回っているインチキカバラとは何の関係もないですからね。念のため。ちなみにエヴァのオープニングに出てくる二つのセフィロトの樹は、いずれも17世紀のものです。ルネサンスも一段落し、もう近代の入口にさしかかっている頃ですね。歌のど頭で、六枚の翼に包まれた天使の絵が現れ、すぐ続いて、逆さまになった樹木のような図がでてきます。この図は、ロバート・フラッドというイギリスの哲学者の手になるものです。もう一つ、ミサトさんが裸で体育座りをしている絵にかぶさるゴテゴテした図形は、アタナシウス・キルヒャーというドイツ人によるものです。つまり、両方ともキリスト教化したカバラで、本家とはインドのカレーと日本のカレーくらい違います。このキルヒャーという人は、イエズス会のお坊さんだったりします。かなーり面白い人なので、興味を持たれましたらネットで検索してみてください。『キルヒャーの世界図鑑』という日本語の本も出ています。これがまた楽しい。

脱線しました。上の図の元になっているのは『ゾーハル(光輝の書)』という本で、これがカバラの一番重要な聖典とされています。カバラの文献はどれも奥ゆかしい方々によって書かれているため、著者はほとんど偽名か匿名なんだそうです。だから、後の世の研究者が歴史的事実を突き止めようとすると、結構な苦労をするみたいですね。ショーレム先生は綿密な考証の末、この書物が13世紀の末、スペインのカスティーリャ地方で書かれたと断定しています。著者と目されるのはモーセス・デ・レオンなる人物です。この本は全てのカバラ思想のルーツであり、ゆえに『翼』の作品世界の大元にもなっています。ではどんな書物なのか。原著はぎっしり印刷しておよそ2400頁という大部なものだそうです。日本語の翻訳版も出ていますが、これはドイツ語からの重訳で、しかも抄訳です。私の手元にはありません。欲しいんですけどねー。ちょっと高い。仕方がないので、ここでは『ユダヤ神秘主義』から一節を孫引きしてみましょう。

「空中を飛び、群れを離れて孤り飛行する蛇、この蛇とは何か。しかもそのあいだ、この蛇の歯のあいだに憩う一匹の蟻は、仲間のなかで始まり孤立のなかで終る飛翔の喜びにひたる。実在しない樹に巣を営む鷲とは何か。その雛たちは生育するが、それは生き物のあいだではない。この雛たちは創造されなかった所で創造されたのだ。この鷲の雛とは何か。上昇するときには下降し、下降するときには上昇する。二つは一つであり、一つは三つである。このようなことが該当する者たちとは何者か。誰の目にもとまらず、その肉体は被われかつ露わで、朝には外出し日中は引き蘢り、現に存在しない装身具で身を飾っている、この少女とは何者か。」(『ユダヤ神秘主義』p.220)

ルネ・マグリットもびっくりのシュールなイメージが、それこそ親の仇みたいに暴れ回っています。ここ、何度読んでも楽しくて、個人的に大好きです。が、楽しけりゃいいってものでもない。正直さっぱりわかりません。だけど、カバリスト(カバラ信仰を追究する人をこう呼ぶらしい)たちが「宇宙の成り立ち」という難題に立ち向かったとき、こういう風にならざるを得ないのはわかる気がします。そもそも宇宙なんてものはわけがわからないものですからね。現代の科学者たちは、こうした場合に数式を使います。「CP対称性の破れ」とか「超ひも理論」とかは、言葉やイメージで把握できるものではありませんから。一方、大昔の知的エリートたちは別の方法を使いました。それが「象徴」です。ショーレム先生によれば、象徴は「寓意=メタファー」とは違うそうです。寓意というのは、たとえばイソップのお話のように、Aというできごとで、Bという内容を暗に表現することです。でも、それでは有限の意味がループするだけの話で、宇宙の彼方にはたどりつけません。また、アリストテレスやプラトンといったギリシア的理知をもってしても、この宇宙のわけのわからなさは説明できない。だから中世の神秘主義者たちは、言語を絶する状態を象徴によって思考し、記述しました。ショーレム先生によれば、象徴は「何ものも『意味』しないし、何ものも伝えることなく、あらゆる意味の彼岸にある何ものかを目に見えるようにさせる」ものだそうです。う、うーん。。。そう言われてもねえ。

えーっと先に進みましょう。悩んでも無駄です。セフィロトの樹とは、簡単に言えば、世界の創造に先立つ「神の内部構造」だということになるでしょう。この体系を構成する個々のセフィラー(セフィロトの単数形です)こそが、今言った「象徴」の最たるものです。今、世界の創造という言葉が出ました。旧約聖書にしても古事記にしても、大体この「世界の創造」が初っ端にでてきます。普通の感覚で言えば、それが宇宙にとって、一番重大な出来事なわけですね。ところがガチの神秘主義者の関心は、むしろ「それ以前」に向う傾向があります。ショーレムの言葉では「神が言語を絶するその隠れた本質から歩み出て創造者として姿を現わす課程」です。となると、カバリストたちにとっての「創造」という言葉は、我々凡人の感覚とは違い、むしろグレードが劣る概念なのですね。この宇宙という不完全な代物の「創造」よりも、もっと重要な出来事があるとカバラ主義者は考えるわけです。ちなみに上にあげたセフィロトの図の中に、我々が住む宇宙は含まれていません。最も下にある第十セフィラーのシェキナーですら、この世界そのものではなく、その「原型」という扱いです。まあプラトン哲学でいう「イデア」みたいなものでしょうか。なので、とりあえずはこう言えます。セフィロトの樹は、(まずは)宇宙の記述というより、現代物理学で言うビッグ・バン以前の状態、たとえばインフレーションとかブレーンワールドとかの世界を記述しようという試みです。今カッコ付きで、まずは、と書きました。なぜなら、10のセフィロトは、確かに我々の宇宙と関わりを持っているからです。どう関わりを持つのかは、おいおいお話しするとして、今は、「神が創造者として姿を現す瞬間」を覗いてみましょう。『ゾーハル』にはこうあります。

「はじめに、王のみこころがはたらき始めたとき、王は身辺に輝く天上のアウラのなかへ符牒を埋められた。一条の黒ずんだ焔が、隠れた深奥の無限なるもの、エン・ソーフの秘密のなかから、もやもやと湧き出る雲霧のごとく立ち昇り、かのアウラの輪に囲繞された。それはまだ白くもなく黒くもなく、赤くもなく青くもなく、およそいかなる色もおびていなかった。しかるにその焔が容積と広がりを具え始めると、それは燦然と輝く色を現した。つまり、焔の深奥にひとつの泉が、エン・ソーフの神秘的な秘密に包み隠されて湧出し、そこから色が下方のいっさいのものに注がれたのであった。この泉は溢れ出たが、それを囲繞するエーテル状のアウラを完全に突き破ることはなかった。この泉は、その溢れ出る勢いのためにあの隠れた最高の点が輝き出すまでは、まったく認識できなかった。およそこの点を越え出ては何ひとつ認識しえず、それゆえこの点はレーシース、始まり、つまり万物の創造の最初の言葉と呼ばれるのである。」(『ユダヤ神秘主義』p.288)

極度に抽象的でありながら、まざまざと神の誕生を目にしているような、恐るべきイメージです。ファンタジー書きの端くれとしては、こんなものが書けたら、夕べに死すとも可なり、ですな。現代物理学でいうトンネル効果を文章で描くとこんな感じになるのではないでしょうか。無駄話はさておき、ショーレムによれば、この「隠れた最高の点」が、第二セフィラーのホクマー に当たるそうです。第一セフィラーのケテル 、より正確にはケテル・エルヨーン は、更にその奥の「何ひとつ認識しえ」ない深淵に鎮座しているのでしょう。でも、まだその先があります。セフィロトの世界にも描けない最奥に、「神性の最も内なる自己」としてエン・ソフ があるのです。『翼』では、エン・ソフを第一セフィラーに当たる地位に置きましたが、本家本元のカバラでは、一切の「属性」を持たないエン・ソフは、セフィロトの樹の図の中には表れず、いわば樹に流れる不可視の樹液のようなものと捉えられているようです。また、『翼』ではエン・ソフを「無限なる者」としましたが、元来は「無限なるもの」であり、人格を持ちません。まあでもその辺の説明がえらく面倒なので、私はエン・ソフを「無限なる者」にして、第一セフィラーにしてしまいました。神様ごめんなさい。

ちなみに『翼』にはセフィロトという単語もセフィラーという単語も出てきません。作中では「神の顔」としました。一番最後の方に、セフィロトと同じ意味の「セフィロース」という語が一回だけ出てきます。ショーレムの二冊の本は翻訳者が違うので、同じヘブライ語のカタカナ翻訳が微妙に違っています(ドイツ語経由だからかも知れません)。セフィロトではなくセフィロースにしたのは、そっちの方がオカルト臭くない感じがするからです。同様の理由で『翼』では「カバラ」という言葉も出てきません。なんか別の話になってしまいそうなので。面白いことに、ショーレムによれば、本家『ゾーハル』でも、セフィロトやカバラという単語は出てこないそうです。この時代には既に一般的な概念になっていたにも関わらず、著者はこうした言葉の使用を敢えて避けているというのです。モーセス・デ・レオンも、私と似た美的センスをしていたのかも知れません。

…ああ疲れた。皆さん、ここまで読んでくれてますかあ?私、力を使い果たしました。今日はおしまいにします。明日以降、各々のセフィラーについてつらつら考えたいと思います。っていうか読んでくれるかなあ、これ。

partⅡ

さて、セフィロトないしセフィラーという言葉は、元々はヘブライ語の「サフェル=数える」という言葉に由来しているとのことです。ショーレムによれば「万物の基本的諸力としての10の祖型的な数」です。この言葉が最初に現れたのは、『ゾーハル』に先立つことほぼ千年前、3世紀から6世紀の間に書かれたと目される『創造(イェツラー)の書』です。ショーレムによれば「現存するものではヘブライ語による思弁的考察の最初の試み」であり、カバラでは『ゾーハル』と並んで最重要文献とされています。この文書はそんなに長いものではなく、ありがたい事に日本語で読めます。箱崎総一さんという方が書いた『カバラ ユダヤ神秘思想の系譜』の中に、丁寧な解説つきで全編が翻訳されています。この本、結構な労作なのですが、箱崎さんの本職は精神科医だということです。奇特な方もいるものです。早速『創造の書』の冒頭部分をいくつか抜き出してみましょう。

律 1・1

聖なる知恵の三十二の経路によって、主なるYH、YHWH、イスラエルの神 、永遠の王、救世主 、慈悲深く仁慈に満ち、高くしして高揚されし永遠に存在する高貴にて聖なる御名は刻印せられた。そして彼は三つの印をもってこの宇宙を創造した。それは、境界、文字および数である。(引用者注:この本では、ヘブライ文字を英語のアルファベットで置き換えています)

律 1・3

そこには無形の十のセフィロトがあり、五つと五つが向かいあっている。そして、中心には舌のような、裸体のような統合の契約が設置されている。

律 1・4

そこには無形の十のセフィロトがあり、それは九ではなく十であり、十一ではなく十である。それは知恵によって理解される。理解するには賢明でなければならない。それを検証し、探求し、事柄を徹底的に理解しなければならない。そして創造主は彼の場所に復帰せしめられる。

律 1・6

そこには無形の十のセフィロトがあり、それらは稲妻のような外見をしており、無窮なるものである。さらに彼らは行きつ戻りつしながら語りあい、彼の言葉はつむじ風のように走り、そして神の御座の前にひれ伏す。

律 1・7

そこには無形の十のセフィロトがあり、その終りは始まりと結びつく。それはちょうど炭に火が結びついているようである。唯一なる神、そして彼は二つとない、唯一なるもの以前をどのように教えることができるのか。

律 1・8

そこには無形の十のセフィロトがあり、そこで貴方の口は語るのを止め、心は思考することを停止してしまう。もし貴方の口が語り、心が思考すれば(もとの)場所にもどってしまう。だからこのようにしるされているのだ。

“生きものは、稲妻のひらめきのように速く行き来していた”

この言葉によって契約は断ちきられる。

(箱崎総一『カバラ ユダヤ神秘思想の系譜』pp.92-94)

長々と引用しました。もうお腹いっぱいかと思いますが、『創造の書』は最後までずっとこんな感じで続きます。ここでのセフィロトは、後の『ゾーハル』に表れるような分化された性格づけはされていませんが、重要な特徴の幾つかが、既にはっきりと現れています。律 1・1の「三十二の経路」とは、10個あるセフィロトと、そのセフィロトの間の経路の数を足したものです。セフィロトとセフィロトを結ぶ線は全部で22あり、これはヘブライ語のアルファベットと同じ数です。「象徴」と「文字」という、ほとんど互換性をもちえない二つの体系が、ここでがっちりと絡み合っています。この関係は、ユダヤ教の長い歴史にわたって、ありとあらゆる思弁を生んできました。それについては章を改めて考えてみたいと思います。

もう一つ、注意を惹くのは、各々のセフィラーの動き方です。それらは「行きつ戻りつしながら語りあい」、「その終りは始まりと結びつく」のです。この特徴は、これからお話を続けてゆく中で、極めて大きな意味を持ってきます。持ってくるんでしょう。持ってくるんじゃないかな。持ってくるかもしれない。とにかく今は、セフィロトが「ジグザクな動き」と「円環をなす動き」をするものとだけ、頭の隅にでも置いておいてください。

さて、個々のセフィロトについてお話しする前に、またまた大きな脱線をしてしまいます。上の律 1・8で“生きものは、稲妻のひらめきのように速く行き来していた”とあるのは、旧約聖書の『エゼキエル書』の引用です。エゼキエルは紀元前6世紀ごろの人ですから、『ゾーハル』の古層をなす千年前の『創造の書』の下に、更にその千年前の岩盤が据えられていることになります。ちょっとその時代に飛んでみましょう。

「私が見ると、なんと、北から激しい風が起こり、大きな雲ときらめく火とそれを取り囲む光輝があり、(…)またその中に、四つの生き物の形象 があり、それらの形姿 の中に人の形象があった。彼らにはおのおの四つの顔があり、四つの翼があった。(…)その生き物たちの間に、燃えさかる炭火のような形姿 があった。生き物の間を行き来する松明の形姿のようであった。火には光輝があり、火から稲妻が発していた。生き物たちは、閃光の形姿にも似て、走り出てはまた戻るのだった。(…)私が生き物を見ると、なんと、四つの顔の生き物の傍らの地面に、おのおの一つの車輪があった。(…)それらの外輪、そこには光輝と畏怖があった。その外輪は四つとも全面を隈どる数々の目に満ちていた。(…)彼ら[生き物]が進むとそれら[車輪]も進み、彼らが立ち止まると、それらも立ち止まった。彼らが地上から引き上げられると、車輪もつられて引き上げられた。おのおのの生き物の霊が車輪に宿っていたからである。」

『エゼキエル書』1:4–21(旧約聖書翻訳委員会訳 岩波書店 pp.3-6)

皆さんたぶん、『エゼキエル書』を直で読んだことがなくても、どこかでこのイメージを読んだり見たりしたことがあるのではないでしょうか。私が初めてエゼキエル書のことを知ったのは、忘れもしない、小学校3年生の時のことです。子供向けのUFO本の中にこの話があったのです。著者いわく、これはエゼキエルが宇宙人を目撃したものにちがいなく、光る車輪は空飛ぶ円盤なのだとのことでした。私は「へえ、そんなことがあったのか!」と衝撃を受けました。他愛もないものです。ともあれ、バビロニア捕囚時代に生きた預言者が幻視したイメージは、このように、我々が生きる現代に至るまで、二千年以上にわたって無数の人々の想像力をかき立ててきました。私は何となーく思うのですが、エゼキエルはこの文章を、そんなに時間をかけず、霊感に打たれるまま、一気呵成に書いたんじゃないかという気がします。小一時間もかかっていないんじゃないかな、たぶん。私が驚きの念に打たれるのは、エゼキエルが見た「何か」についてではなく、彼が勢いで書き殴った言葉が種となり、長い歴史の中で樹木のように枝葉を広げていったことについてです。その枝の一つが『創造の書』です。セフィラーの「行きつ戻りつ」の動きは、明らかに「閃光の形姿にも似て、走り出てはまた戻る」という「生き物」の動きに由来しています。そして、エゼキエルはもう一つのジグザグ運動をする物体を「見て」います。「なんと、四つの顔の生き物の傍らの地面に、おのおの一つの車輪があった」のです。このUFOならぬ車輪こそ、なんと、『翼』にも登場するメルカーバー なのです。

ショーレムの『ユダヤ神秘主義』を読むと、中世のカバラ信仰の前史として、メルカーバーを幻視し、天の宮殿をかいま見ようと試みた、「メルカーバー神秘家」なる一派がいたことがわかります。彼らが生きた時代は、『創造の書』が書かれた時代と大体重なるようです。ショーレムは保留をつけながらも、メルカーバーとセフィロトの間には関係があるらしいと述べています。『翼』の作中で、天使たちは、メルカーバーを神の顔(=セフィロト)を乗せる玉座だと考えていますが、私はこの解釈は当たらずとも遠からずだと思っています。ここで面白いのは、幻視の中で、魂が天に向かって昇ってゆくべき所で、決まって神秘家たちが「メルカーバーへの下降」という表現をしていることです。ショーレム先生はこの「言い間違い」が意味不明だと首を傾げていますが、私は全くの素人ながら、何かそこに、目眩を誘うジグザグ運動というか、上昇と下降が一つに混じり合ったような「その終りは始まりと結びつく」動きを見るような気がします。

さてさて前置きが長くなりすぎましたが、いよいよ個々のセフィラーに目を向けてみましょう(partⅠのイラストを見ながらお読みください)。前回少し触れたように、第一セフィラーのケテル は、無時間的な深淵にやすらう無限なるもの、エン・ソフが、初めて世界の創造を意志する起点を示しています。これは広がりも時間も持たない「無」で、この無から全ての創造が始まります。現代物理学でいうトンネル効果を強く連想させる考え方です。あんまりこういうこと言うと、それこそメルカーバー=UFO説に近づいてしまいますが、要するに人間の想像力にはパターンがある、ということなのかと。科学は数学的な整合性と実証性が求められるので科学なのですが、それでも最初のアイデアを思いつくのは人間ですからね。とにかく、この「無」というのは大変エレガントな概念で、これを使うと色々な矛盾が(ぱっと見)解決してしまうわけです。「宇宙が無から誕生した」と言えば、「それ以前には何があったの?」というもっともな問いを封じ込められますし。ちなみに『ゾーハル』の時代に先立つメルカーバー神秘家たちは、もう少し野暮ったい考え方をしていました。彼らによれば、神は未知の世界から「九百五十五の天」を突き抜けて降下してきたというのです。これはこれでSFファンタジーっぽくて魅力的な考えです。個人的にはこっちの方が好きかもしれません。

さて、第一セフィラーの本質である「無」は、いわば「純粋な無」なので、それ自体では「存在」との連関を一切持ちません。そこで第二セフィラーであるホクマー の登場です。第一セフィラーの「無」は、まずこの「智慧」に流れ込み、この「智慧」が創造の「原点」になります。このセフィラーは広がりゼロの文字通りの「点」ですが、ここには一切の事物の原型が、未分化のまま凝縮されて存在しています。その意味で、ホクマーは「原知」とも呼ばれています。

次に現れるのが第三セフィラーのビーナー です。このセフィラーは、男性的な存在と考えられているホクマー と対になっており、女性的な属性を持っています。ホクマーが放つ「世界の種子」が、ビーナーで受胎します。するとそこに分化が生じ、あらゆる事物の形態が形成されます。だけどその形態は、「依然としてまだ、(…)神的知性の統一性のなかにしまわれて」(『ユダヤ神秘主義』p.289)います。ビーナーには色々な別称があります。「悔い改め」「分別」「回帰」「上位の母」「宮殿」等々です。これらの意味の幾つかについてはまた改めて触れようかと思いますが、おおまかに言えば、ビーナーはいわゆる「デミウルゴス=造物主」なのです。これも我々日本人には理解しがたい考えですが、しばしば西欧圏では本家本元の「神」と「造物主」が明確に区別されています。極端なのは古代のグノーシス教徒の考え方で、彼らによれば、このf××kin’な宇宙を作った造物主というのは、f××kin’な頭が悪いできそこないの神なのだそうです(そう言いたくなる気持もわからないではありません)。ショーレムは、カバラもグノーシスの影響を受けている、ないし、深く共鳴している部分があると述べています。もっともカバラの場合はf××kin’造物主!なんて叫んだりはせず、あくまで一神教の枠組みの中で全てが進行します。ただ、この本家ユダヤ教の一神教という縛りは、底流に汎神論的な傾向を持つカバラ思想の歴史に、途方もなく重い抑圧として働き続けます。カバリストたちは、自分たちのことを決して異端だとは考えていなかったようですが、それだけに抑圧は無意識の領域に潜み、そこから極度に屈折した教説が立ち現れます。このビーナーや、第四セフィラーのケセド 、第十セフィラーのシェキナーなどは、女性としての属性を持ち、誰がどう見たって独立した女神たちなのですが、カバリストたちは頑として、各々のセフィラーは唯一の神の「属性」だと言い張るのです。この矛盾が、時には思いもよらない展開を生んだりもします。これについても機会を見つけてお話ししたく思いますが…。うーん、伏線張り過ぎですね。回収できなかったらごめんなさい。

えーっと、ここまでの3つの「上位の」セフィロトは、イラストの概念図では「アツィルト(神の光)の世界」という領域にあります。実はこの区分は『ゾーハル』には存在せず、後の時代に現れたものです。これを言い出したのは16世紀に生きたイサーク・ルーリアという人物です。この人については、おいおいお話ししたく思います(またこれだよ)。今のところは、セフィロトの樹の概念図が、複数の時代のカバラ思想を参照しているということだけ、頭の片隅に留めておいて頂ければと思います。で、このアツィルトの世界は、目が眩むばかりに神の光が満ちあふれる世界であり、我々地上の存在とは無限に隔たっています。『翼』の作中では、この「神の隠れた三つの顔」の世界と我々の宇宙との間に、ぶ厚い帷が下ろされていることになっていますが、元祖カバラでもセフィロトの樹は「帷」によって四層に分けられ、下に行くほど我々の住む物質界に近づいてゆきます。ただ、注意すべきなのは、アツィルト(神の光)、ベリアー(創造)、イェツラー(形成)、アッシャー(活動化)の順でグレードを落としてゆく世界は、我々の宇宙が生みだされるまでのプロセスを、時系列で追っているわけではないという点です。これらの全ての段階は、無時間的な神の領域で共存しています。カバリストたちは、我々の宇宙を流れる時間と歴史を、セフィロトの樹に共時的に生起する様々な相が、不完全な影として、この地上に投影された結果だと考えるのです。

やっと第四のセフィラーであるケセド までたどり着きました。これから以下のセフィロトは、別名「上位の母」であるビーナーがホクマーが発する種子=「原知」を受けて懐胎し、産みだしたものです。その内、第十セフィラーのシェキナーを除く六つのセフィロトは、玉座と恐るべき大天使たちの場所であるベリアー(創造)の世界と、天使たちが舞い飛ぶイェツラー(形成)の世界で展開します。『翼』作中では、この六つの「神の顔」が、メルカーバー に座して黄道帯を支配していることになっています。本家カバラでは、この領域のセフィロトは、互いの間にネットワークを張り巡らし、非常に活発な動きを見せます。

注意しなければならないのは、これらのセフィロトは、新プラトン主義の「流出」の概念とはまるで違うということです。新プラトン主義は紀元3世紀ごろのヘレニズム世界を席巻した哲学思想で、この思想は中世やルネサンス期のヨーロッパにまで影響を及ぼしています。「流出説」とは、ざっくり言えば、神から発した光が、高次で純粋な世界から、低次で物質的な世界へと、段々とグレードを下げながら降りてゆき、最後に我々が住むこの世界を形づくったという考えです。一方、セフィロトの樹は、ショーレムの言葉を借りると「それらは神と世界のあいだに介在する梯子の段ではなく、連続と分離を繰り返す神的なるものの示顕のさまざまな段階」ということになります。

つまりセフィロトは、上から下への一方的な流れに従うのではなく、『創造の書』にあるように、互いの間で「行きつ戻りつしながら語りあい」、「その終りは始まりと結びつく」ような、ジグザグな運動や循環する運動を起こします。この複雑なネットワークの全体は、一つの巨大な人型を作り出します。イラストの概念図にある青い図形を見てください。古いバ○ダイのマークじゃありませんよ。これが原人=アダム・カドモン(最初の人間)です。原人と言っても、北京原人みたいな毛むくじゃら男のことではありません。それどころか、アダム・カドモンは、人間の原型、人間のイデア=理想そのもので、神に限りなく近い存在です。多くのカバラ文献は、この原人は天使よりも位階が高いのだと、はっきりと言い切っています。つまり、セフィロトの樹においては、人間と神という深淵に隔てられた二つの存在が、ほぼ重なり合って存在していることになります。この事態は、セフィロト相互の稲妻のような動きに加え、もっとストロークの大きな往復運動を生むことになります。すなわち神と我々不完全な人間の間に起こる上下の運動です。この動きこそが、カバラ思想の最もコアな領域を表現しているのです。

その一大事は後に取っておくとして、今はこの原人の姿を眺めてみましょう。六つのセフィロトはアダム・カドモンの手足に当たります。『翼』本文でもちょっと言及されていますが、ケセド=恩寵、ディーン=厳しい裁き、ラハミーム=慈悲の、三つのセフィロトの間のせめぎ合いは、三つの連続するシュミッター=宇宙期となってこの宇宙に顔を覗かせます。七千年を一単位とするシュミッターが、シェキナーを含めた下位の七つのセフィロトの属性に順繰りに支配されながら巡ってゆくという教説は、実際に『ゾーハル』と同時期に書かれた『テムナーの書』に姿を見せており、カバリストの間では割とメジャーな考え方だったようです。で、七千年×七つの宇宙期で、計四万九千年が過ぎると、全ての下位のセフィロトが勢揃いし、神の総体、つまり原人の姿の全体が姿を現します。それからの千年は「宇宙ヨベル年」と呼ばれ、周期は全部で五万年ちょうどになり、この最後の局面で、創造された世界の全体が、第三セフィラーのビーナー の胎内に戻ってゆきます。ビーナーが「回帰」や「悔い改め」という別名を持っているのはこのためです。なんとも壮大なお話ですが、このシュミッター説は『ゾーハル』では完全に黙殺されているそうです。恐らく、セフィロトの樹の内部に生起する、本来は無時間的な過程が、我々の歴史という時間的なストーリーに翻訳されてしまうのが、安直に過ぎると思われたからじゃないでしょうか。私はここに、著者のモーゼス・デ・レオンのある種の潔癖さを見る気がします。ともあれ、七つの下位のセフィロトは、創造の七日間に比せられもしているので、神の内部に生じる無時間的な過程が、我々人間が生きる歴史に投影されるという考えは、これまたカバラの肝をなしています。

さて、イラストのセフィロトの樹の図では、青い原人の股間に第九セフィラーのイェソド=基盤がぶら下がっています。この基盤、要は神の生殖力の「基盤」のことです。そうです。つまり神=原人のナニなのです。このナニが、風もないのにブラブラしつつ、第十セフィラーのシェキナーの上にのしかかっています。その意味する所は明白すぎますね。現代のポリティカル・コレクトネスの観点からは一発アウトのイメージです。もっとも、第二セフィラーのホクマーと第三セフィラーのビーナーは、既に交合のイメージにおいて、下位のセフィロトを産みだしています。セフィロトの樹の世界は、最初からエロいっちゃエロいのです。カバラに限らず、ユダヤ教は、キリスト教に比べて、性的な交わりへの拒否反応があまりないようなのですね。で、上位のセフィロトであるホクマーとビーナーのヒエロス・ガモス=聖なる結婚が、下位のセフィロトであるイェソドとシェキナーの間でも反復され、これにより、原人として統合されている上位のセフィロトが、全てシェキナーの胎内に流れこんでくるわけです。にしても、イェソドはあからさまに男根を象徴しており、これが規律にうるさいユダヤ教と相容れるのかという疑問が残ります。それに対してショーレム先生はこう答えています。

「このファルスたる「基礎」というのは、注目すべきことに、生殖力を適正な限界内に守り保持する神たる義人(ツァディク)の象徴的表現である。神とは、生けとし生けるものに生命力を授け、それぞれ各自の法則に応じて生きつづけるようにするという点で、義人なのである。そして、人間もまた同じように、生殖力を体内にそれなりの適切な限界と量のうちに保持している者、したがってまたすべてのものに各自の本分を授け、すべてを適切な場に配置する術を心得ている者は、義人である」(『カバラとその象徴的表現』p.145)

「割礼という神聖な印は、カバリストによれば、これらの生殖能力も聖なる限度内に維持されるかぎり、その正当な権利ときまりを有するものであることを示唆しているのである」(『ユダヤ神秘主義』p.299)

…とまあ、理屈は色々つくものです。

ところが、セフィロトの樹=アダム・カドモンの体内を巡る諸力は、つねに緊張したせめぎ合いの中にあり、時に一部の力が「適正な限界」を越えて溢れ出し、全体に破壊的な作用をもたらすことすらあります。これがシェビラー=器の破壊です。原因となる暴れん坊は、第五セフィラーのディーン=厳格な裁きです。これがイェソドじゃなくてつくづくよかった。原典の神話がエロ小説だと私もやりづらいので。このシェビラーという概念は、『ゾーハル』には存在せず、上でちょっと言及したイサーク・ルーリアの時代に初めて現れる考え方です。なので、これもちょっと先に取っておき、今回はこれにておしまいにいたします。次回は第十セフィラーのシェキナーのお話をしたいと思っております。しばしお待ちください。どうか続きも読んでくださいね。これから面白くなるんですから。見捨てないでください。

初出

partⅠ:2023年1月9日

partⅡ:2023年1月13日

新世紀エヴァンゲリオンのTV版

この思わせぶりな図形が、いわゆる「セフィロトの樹」と呼ばれているもので、ユダヤ教のカバラ思想の中核をなすシンボルです。『翼』にでてくる残酷じゃない天使たちにも、このテーゼは大変重要です。とはいえ作中ではそれとなく小出しにしてあるだけなので、ここで改めて全体像を見渡してみるのも一興かと思います。でも、わかりやすくコンパクトな解説とか期待してもらっても困りますよ。そういうことは、ちゃんとした専門的知識と知的訓練があって初めてできることです。私には無理なので、長々しく、だらだらと、わかりにくく、脱線だらけでゆきます。前回の記事を書いているとき、はっきりと自覚したのですが、自分、そういうふうにしか書けないのです(涙)。

なので暇な方のみ、おつきあいください。何度も書きますが、こんなの読まなくても『翼』は十分面白いんです。前回と同じく、ストーリー上のネタバレになるような情報はなるべく書かないようにします。このおまけは、むしろ、できそこないのファンタジー小説として読んでいただいた方がいいかも知れません。

さて…。

のっけからどーんと来ましたよ。これがセフィロトの樹の概略図です。さっき、これを作成中に母が部屋に入ってきました。何か用事があったようなのですが、PCのモニターに目をやった途端、無言で帰ってゆきました。まあよいです。話を進めましょう。この図は、前回もお話したゲルショム・ショーレムの『ユダヤ神秘主義』p.280あたりに書かれていることを、私なりに再構成したものです。

ここでちょっとお勉強をしておきます。ショーレムによれば、カバラとは「字義どおりに解すれば、伝統、すなわち秘教的伝統」のことであり、「とくに十二世紀から十七世紀にかけて、ユダヤ教の神秘主義的諸傾向がさまざまに分岐し、何度もきわめて活発な展開を示しながら宗教的表現を見出すにいたった運動」のことです。なので、ショーレム先生の本を主な種本にしている私の知識も、この範囲内にあります。巷に出回っているインチキカバラとは何の関係もないですからね。念のため。ちなみにエヴァのオープニングに出てくる二つのセフィロトの樹は、いずれも17世紀のものです。ルネサンスも一段落し、もう近代の入口にさしかかっている頃ですね。歌のど頭で、六枚の翼に包まれた天使の絵が現れ、すぐ続いて、逆さまになった樹木のような図がでてきます。この図は、ロバート・フラッドというイギリスの哲学者の手になるものです。もう一つ、ミサトさんが裸で体育座りをしている絵にかぶさるゴテゴテした図形は、アタナシウス・キルヒャーというドイツ人によるものです。つまり、両方ともキリスト教化したカバラで、本家とはインドのカレーと日本のカレーくらい違います。このキルヒャーという人は、イエズス会のお坊さんだったりします。かなーり面白い人なので、興味を持たれましたらネットで検索してみてください。『キルヒャーの世界図鑑』という日本語の本も出ています。これがまた楽しい。

脱線しました。上の図の元になっているのは『ゾーハル(光輝の書)』という本で、これがカバラの一番重要な聖典とされています。カバラの文献はどれも奥ゆかしい方々によって書かれているため、著者はほとんど偽名か匿名なんだそうです。だから、後の世の研究者が歴史的事実を突き止めようとすると、結構な苦労をするみたいですね。ショーレム先生は綿密な考証の末、この書物が13世紀の末、スペインのカスティーリャ地方で書かれたと断定しています。著者と目されるのはモーセス・デ・レオンなる人物です。この本は全てのカバラ思想のルーツであり、ゆえに『翼』の作品世界の大元にもなっています。ではどんな書物なのか。原著はぎっしり印刷しておよそ2400頁という大部なものだそうです。日本語の翻訳版も出ていますが、これはドイツ語からの重訳で、しかも抄訳です。私の手元にはありません。欲しいんですけどねー。ちょっと高い。仕方がないので、ここでは『ユダヤ神秘主義』から一節を孫引きしてみましょう。

「空中を飛び、群れを離れて孤り飛行する蛇、この蛇とは何か。しかもそのあいだ、この蛇の歯のあいだに憩う一匹の蟻は、仲間のなかで始まり孤立のなかで終る飛翔の喜びにひたる。実在しない樹に巣を営む鷲とは何か。その雛たちは生育するが、それは生き物のあいだではない。この雛たちは創造されなかった所で創造されたのだ。この鷲の雛とは何か。上昇するときには下降し、下降するときには上昇する。二つは一つであり、一つは三つである。このようなことが該当する者たちとは何者か。誰の目にもとまらず、その肉体は被われかつ露わで、朝には外出し日中は引き蘢り、現に存在しない装身具で身を飾っている、この少女とは何者か。」(『ユダヤ神秘主義』p.220)

ルネ・マグリットもびっくりのシュールなイメージが、それこそ親の仇みたいに暴れ回っています。ここ、何度読んでも楽しくて、個人的に大好きです。が、楽しけりゃいいってものでもない。正直さっぱりわかりません。だけど、カバリスト(カバラ信仰を追究する人をこう呼ぶらしい)たちが「宇宙の成り立ち」という難題に立ち向かったとき、こういう風にならざるを得ないのはわかる気がします。そもそも宇宙なんてものはわけがわからないものですからね。現代の科学者たちは、こうした場合に数式を使います。「CP対称性の破れ」とか「超ひも理論」とかは、言葉やイメージで把握できるものではありませんから。一方、大昔の知的エリートたちは別の方法を使いました。それが「象徴」です。ショーレム先生によれば、象徴は「寓意=メタファー」とは違うそうです。寓意というのは、たとえばイソップのお話のように、Aというできごとで、Bという内容を暗に表現することです。でも、それでは有限の意味がループするだけの話で、宇宙の彼方にはたどりつけません。また、アリストテレスやプラトンといったギリシア的理知をもってしても、この宇宙のわけのわからなさは説明できない。だから中世の神秘主義者たちは、言語を絶する状態を象徴によって思考し、記述しました。ショーレム先生によれば、象徴は「何ものも『意味』しないし、何ものも伝えることなく、あらゆる意味の彼岸にある何ものかを目に見えるようにさせる」ものだそうです。う、うーん。。。そう言われてもねえ。

えーっと先に進みましょう。悩んでも無駄です。セフィロトの樹とは、簡単に言えば、世界の創造に先立つ「神の内部構造」だということになるでしょう。この体系を構成する個々のセフィラー(セフィロトの単数形です)こそが、今言った「象徴」の最たるものです。今、世界の創造という言葉が出ました。旧約聖書にしても古事記にしても、大体この「世界の創造」が初っ端にでてきます。普通の感覚で言えば、それが宇宙にとって、一番重大な出来事なわけですね。ところがガチの神秘主義者の関心は、むしろ「それ以前」に向う傾向があります。ショーレムの言葉では「神が言語を絶するその隠れた本質から歩み出て創造者として姿を現わす課程」です。となると、カバリストたちにとっての「創造」という言葉は、我々凡人の感覚とは違い、むしろグレードが劣る概念なのですね。この宇宙という不完全な代物の「創造」よりも、もっと重要な出来事があるとカバラ主義者は考えるわけです。ちなみに上にあげたセフィロトの図の中に、我々が住む宇宙は含まれていません。最も下にある第十セフィラーのシェキナーですら、この世界そのものではなく、その「原型」という扱いです。まあプラトン哲学でいう「イデア」みたいなものでしょうか。なので、とりあえずはこう言えます。セフィロトの樹は、(まずは)宇宙の記述というより、現代物理学で言うビッグ・バン以前の状態、たとえばインフレーションとかブレーンワールドとかの世界を記述しようという試みです。今カッコ付きで、まずは、と書きました。なぜなら、10のセフィロトは、確かに我々の宇宙と関わりを持っているからです。どう関わりを持つのかは、おいおいお話しするとして、今は、「神が創造者として姿を現す瞬間」を覗いてみましょう。『ゾーハル』にはこうあります。

「はじめに、王のみこころがはたらき始めたとき、王は身辺に輝く天上のアウラのなかへ符牒を埋められた。一条の黒ずんだ焔が、隠れた深奥の無限なるもの、エン・ソーフの秘密のなかから、もやもやと湧き出る雲霧のごとく立ち昇り、かのアウラの輪に囲繞された。それはまだ白くもなく黒くもなく、赤くもなく青くもなく、およそいかなる色もおびていなかった。しかるにその焔が容積と広がりを具え始めると、それは燦然と輝く色を現した。つまり、焔の深奥にひとつの泉が、エン・ソーフの神秘的な秘密に包み隠されて湧出し、そこから色が下方のいっさいのものに注がれたのであった。この泉は溢れ出たが、それを囲繞するエーテル状のアウラを完全に突き破ることはなかった。この泉は、その溢れ出る勢いのためにあの隠れた最高の点が輝き出すまでは、まったく認識できなかった。およそこの点を越え出ては何ひとつ認識しえず、それゆえこの点はレーシース、始まり、つまり万物の創造の最初の言葉と呼ばれるのである。」(『ユダヤ神秘主義』p.288)

極度に抽象的でありながら、まざまざと神の誕生を目にしているような、恐るべきイメージです。ファンタジー書きの端くれとしては、こんなものが書けたら、夕べに死すとも可なり、ですな。現代物理学でいうトンネル効果を文章で描くとこんな感じになるのではないでしょうか。無駄話はさておき、ショーレムによれば、この「隠れた最高の点」が、第二セフィラーの

ちなみに『翼』にはセフィロトという単語もセフィラーという単語も出てきません。作中では「神の顔」としました。一番最後の方に、セフィロトと同じ意味の「セフィロース」という語が一回だけ出てきます。ショーレムの二冊の本は翻訳者が違うので、同じヘブライ語のカタカナ翻訳が微妙に違っています(ドイツ語経由だからかも知れません)。セフィロトではなくセフィロースにしたのは、そっちの方がオカルト臭くない感じがするからです。同様の理由で『翼』では「カバラ」という言葉も出てきません。なんか別の話になってしまいそうなので。面白いことに、ショーレムによれば、本家『ゾーハル』でも、セフィロトやカバラという単語は出てこないそうです。この時代には既に一般的な概念になっていたにも関わらず、著者はこうした言葉の使用を敢えて避けているというのです。モーセス・デ・レオンも、私と似た美的センスをしていたのかも知れません。

…ああ疲れた。皆さん、ここまで読んでくれてますかあ?私、力を使い果たしました。今日はおしまいにします。明日以降、各々のセフィラーについてつらつら考えたいと思います。っていうか読んでくれるかなあ、これ。

partⅡ

さて、セフィロトないしセフィラーという言葉は、元々はヘブライ語の「サフェル=数える」という言葉に由来しているとのことです。ショーレムによれば「万物の基本的諸力としての10の祖型的な数」です。この言葉が最初に現れたのは、『ゾーハル』に先立つことほぼ千年前、3世紀から6世紀の間に書かれたと目される『創造(イェツラー)の書』です。ショーレムによれば「現存するものではヘブライ語による思弁的考察の最初の試み」であり、カバラでは『ゾーハル』と並んで最重要文献とされています。この文書はそんなに長いものではなく、ありがたい事に日本語で読めます。箱崎総一さんという方が書いた『カバラ ユダヤ神秘思想の系譜』の中に、丁寧な解説つきで全編が翻訳されています。この本、結構な労作なのですが、箱崎さんの本職は精神科医だということです。奇特な方もいるものです。早速『創造の書』の冒頭部分をいくつか抜き出してみましょう。

聖なる知恵の三十二の経路によって、主なるYH、YHWH、イスラエルの

そこには無形の十のセフィロトがあり、五つと五つが向かいあっている。そして、中心には舌のような、裸体のような統合の契約が設置されている。

そこには無形の十のセフィロトがあり、それは九ではなく十であり、十一ではなく十である。それは知恵によって理解される。理解するには賢明でなければならない。それを検証し、探求し、事柄を徹底的に理解しなければならない。そして創造主は彼の場所に復帰せしめられる。

そこには無形の十のセフィロトがあり、それらは稲妻のような外見をしており、無窮なるものである。さらに彼らは行きつ戻りつしながら語りあい、彼の言葉はつむじ風のように走り、そして神の御座の前にひれ伏す。

そこには無形の十のセフィロトがあり、その終りは始まりと結びつく。それはちょうど炭に火が結びついているようである。唯一なる神、そして彼は二つとない、唯一なるもの以前をどのように教えることができるのか。

そこには無形の十のセフィロトがあり、そこで貴方の口は語るのを止め、心は思考することを停止してしまう。もし貴方の口が語り、心が思考すれば(もとの)場所にもどってしまう。だからこのようにしるされているのだ。

“生きものは、稲妻のひらめきのように速く行き来していた”

この言葉によって契約は断ちきられる。

(箱崎総一『カバラ ユダヤ神秘思想の系譜』pp.92-94)

長々と引用しました。もうお腹いっぱいかと思いますが、『創造の書』は最後までずっとこんな感じで続きます。ここでのセフィロトは、後の『ゾーハル』に表れるような分化された性格づけはされていませんが、重要な特徴の幾つかが、既にはっきりと現れています。

もう一つ、注意を惹くのは、各々のセフィラーの動き方です。それらは「行きつ戻りつしながら語りあい」、「その終りは始まりと結びつく」のです。この特徴は、これからお話を続けてゆく中で、極めて大きな意味を持ってきます。持ってくるんでしょう。持ってくるんじゃないかな。持ってくるかもしれない。とにかく今は、セフィロトが「ジグザクな動き」と「円環をなす動き」をするものとだけ、頭の隅にでも置いておいてください。

さて、個々のセフィロトについてお話しする前に、またまた大きな脱線をしてしまいます。上の

「私が見ると、なんと、北から激しい風が起こり、大きな雲ときらめく火とそれを取り囲む光輝があり、(…)またその中に、四つの生き物の

『エゼキエル書』1:4–21(旧約聖書翻訳委員会訳 岩波書店 pp.3-6)

皆さんたぶん、『エゼキエル書』を直で読んだことがなくても、どこかでこのイメージを読んだり見たりしたことがあるのではないでしょうか。私が初めてエゼキエル書のことを知ったのは、忘れもしない、小学校3年生の時のことです。子供向けのUFO本の中にこの話があったのです。著者いわく、これはエゼキエルが宇宙人を目撃したものにちがいなく、光る車輪は空飛ぶ円盤なのだとのことでした。私は「へえ、そんなことがあったのか!」と衝撃を受けました。他愛もないものです。ともあれ、バビロニア捕囚時代に生きた預言者が幻視したイメージは、このように、我々が生きる現代に至るまで、二千年以上にわたって無数の人々の想像力をかき立ててきました。私は何となーく思うのですが、エゼキエルはこの文章を、そんなに時間をかけず、霊感に打たれるまま、一気呵成に書いたんじゃないかという気がします。小一時間もかかっていないんじゃないかな、たぶん。私が驚きの念に打たれるのは、エゼキエルが見た「何か」についてではなく、彼が勢いで書き殴った言葉が種となり、長い歴史の中で樹木のように枝葉を広げていったことについてです。その枝の一つが『創造の書』です。セフィラーの「行きつ戻りつ」の動きは、明らかに「閃光の形姿にも似て、走り出てはまた戻る」という「生き物」の動きに由来しています。そして、エゼキエルはもう一つのジグザグ運動をする物体を「見て」います。「なんと、四つの顔の生き物の傍らの地面に、おのおの一つの車輪があった」のです。このUFOならぬ車輪こそ、なんと、『翼』にも登場する

ショーレムの『ユダヤ神秘主義』を読むと、中世のカバラ信仰の前史として、メルカーバーを幻視し、天の宮殿をかいま見ようと試みた、「メルカーバー神秘家」なる一派がいたことがわかります。彼らが生きた時代は、『創造の書』が書かれた時代と大体重なるようです。ショーレムは保留をつけながらも、メルカーバーとセフィロトの間には関係があるらしいと述べています。『翼』の作中で、天使たちは、メルカーバーを神の顔(=セフィロト)を乗せる玉座だと考えていますが、私はこの解釈は当たらずとも遠からずだと思っています。ここで面白いのは、幻視の中で、魂が天に向かって昇ってゆくべき所で、決まって神秘家たちが「メルカーバーへの下降」という表現をしていることです。ショーレム先生はこの「言い間違い」が意味不明だと首を傾げていますが、私は全くの素人ながら、何かそこに、目眩を誘うジグザグ運動というか、上昇と下降が一つに混じり合ったような「その終りは始まりと結びつく」動きを見るような気がします。

さてさて前置きが長くなりすぎましたが、いよいよ個々のセフィラーに目を向けてみましょう(partⅠのイラストを見ながらお読みください)。前回少し触れたように、第一セフィラーの

さて、第一セフィラーの本質である「無」は、いわば「純粋な無」なので、それ自体では「存在」との連関を一切持ちません。そこで第二セフィラーである

次に現れるのが第三セフィラーの

えーっと、ここまでの3つの「上位の」セフィロトは、イラストの概念図では「アツィルト(神の光)の世界」という領域にあります。実はこの区分は『ゾーハル』には存在せず、後の時代に現れたものです。これを言い出したのは16世紀に生きたイサーク・ルーリアという人物です。この人については、おいおいお話ししたく思います(またこれだよ)。今のところは、セフィロトの樹の概念図が、複数の時代のカバラ思想を参照しているということだけ、頭の片隅に留めておいて頂ければと思います。で、このアツィルトの世界は、目が眩むばかりに神の光が満ちあふれる世界であり、我々地上の存在とは無限に隔たっています。『翼』の作中では、この「神の隠れた三つの顔」の世界と我々の宇宙との間に、ぶ厚い帷が下ろされていることになっていますが、元祖カバラでもセフィロトの樹は「帷」によって四層に分けられ、下に行くほど我々の住む物質界に近づいてゆきます。ただ、注意すべきなのは、アツィルト(神の光)、ベリアー(創造)、イェツラー(形成)、アッシャー(活動化)の順でグレードを落としてゆく世界は、我々の宇宙が生みだされるまでのプロセスを、時系列で追っているわけではないという点です。これらの全ての段階は、無時間的な神の領域で共存しています。カバリストたちは、我々の宇宙を流れる時間と歴史を、セフィロトの樹に共時的に生起する様々な相が、不完全な影として、この地上に投影された結果だと考えるのです。

やっと第四のセフィラーである

注意しなければならないのは、これらのセフィロトは、新プラトン主義の「流出」の概念とはまるで違うということです。新プラトン主義は紀元3世紀ごろのヘレニズム世界を席巻した哲学思想で、この思想は中世やルネサンス期のヨーロッパにまで影響を及ぼしています。「流出説」とは、ざっくり言えば、神から発した光が、高次で純粋な世界から、低次で物質的な世界へと、段々とグレードを下げながら降りてゆき、最後に我々が住むこの世界を形づくったという考えです。一方、セフィロトの樹は、ショーレムの言葉を借りると「それらは神と世界のあいだに介在する梯子の段ではなく、連続と分離を繰り返す神的なるものの示顕のさまざまな段階」ということになります。

つまりセフィロトは、上から下への一方的な流れに従うのではなく、『創造の書』にあるように、互いの間で「行きつ戻りつしながら語りあい」、「その終りは始まりと結びつく」ような、ジグザグな運動や循環する運動を起こします。この複雑なネットワークの全体は、一つの巨大な人型を作り出します。イラストの概念図にある青い図形を見てください。古いバ○ダイのマークじゃありませんよ。これが原人=アダム・カドモン(最初の人間)です。原人と言っても、北京原人みたいな毛むくじゃら男のことではありません。それどころか、アダム・カドモンは、人間の原型、人間のイデア=理想そのもので、神に限りなく近い存在です。多くのカバラ文献は、この原人は天使よりも位階が高いのだと、はっきりと言い切っています。つまり、セフィロトの樹においては、人間と神という深淵に隔てられた二つの存在が、ほぼ重なり合って存在していることになります。この事態は、セフィロト相互の稲妻のような動きに加え、もっとストロークの大きな往復運動を生むことになります。すなわち神と我々不完全な人間の間に起こる上下の運動です。この動きこそが、カバラ思想の最もコアな領域を表現しているのです。

その一大事は後に取っておくとして、今はこの原人の姿を眺めてみましょう。六つのセフィロトはアダム・カドモンの手足に当たります。『翼』本文でもちょっと言及されていますが、ケセド=恩寵、ディーン=厳しい裁き、ラハミーム=慈悲の、三つのセフィロトの間のせめぎ合いは、三つの連続するシュミッター=宇宙期となってこの宇宙に顔を覗かせます。七千年を一単位とするシュミッターが、シェキナーを含めた下位の七つのセフィロトの属性に順繰りに支配されながら巡ってゆくという教説は、実際に『ゾーハル』と同時期に書かれた『テムナーの書』に姿を見せており、カバリストの間では割とメジャーな考え方だったようです。で、七千年×七つの宇宙期で、計四万九千年が過ぎると、全ての下位のセフィロトが勢揃いし、神の総体、つまり原人の姿の全体が姿を現します。それからの千年は「宇宙ヨベル年」と呼ばれ、周期は全部で五万年ちょうどになり、この最後の局面で、創造された世界の全体が、第三セフィラーの

さて、イラストのセフィロトの樹の図では、青い原人の股間に第九セフィラーのイェソド=基盤がぶら下がっています。この基盤、要は神の生殖力の「基盤」のことです。そうです。つまり神=原人のナニなのです。このナニが、風もないのにブラブラしつつ、第十セフィラーのシェキナーの上にのしかかっています。その意味する所は明白すぎますね。現代のポリティカル・コレクトネスの観点からは一発アウトのイメージです。もっとも、第二セフィラーのホクマーと第三セフィラーのビーナーは、既に交合のイメージにおいて、下位のセフィロトを産みだしています。セフィロトの樹の世界は、最初からエロいっちゃエロいのです。カバラに限らず、ユダヤ教は、キリスト教に比べて、性的な交わりへの拒否反応があまりないようなのですね。で、上位のセフィロトであるホクマーとビーナーのヒエロス・ガモス=聖なる結婚が、下位のセフィロトであるイェソドとシェキナーの間でも反復され、これにより、原人として統合されている上位のセフィロトが、全てシェキナーの胎内に流れこんでくるわけです。にしても、イェソドはあからさまに男根を象徴しており、これが規律にうるさいユダヤ教と相容れるのかという疑問が残ります。それに対してショーレム先生はこう答えています。

「このファルスたる「基礎」というのは、注目すべきことに、生殖力を適正な限界内に守り保持する神たる義人(ツァディク)の象徴的表現である。神とは、生けとし生けるものに生命力を授け、それぞれ各自の法則に応じて生きつづけるようにするという点で、義人なのである。そして、人間もまた同じように、生殖力を体内にそれなりの適切な限界と量のうちに保持している者、したがってまたすべてのものに各自の本分を授け、すべてを適切な場に配置する術を心得ている者は、義人である」(『カバラとその象徴的表現』p.145)

「割礼という神聖な印は、カバリストによれば、これらの生殖能力も聖なる限度内に維持されるかぎり、その正当な権利ときまりを有するものであることを示唆しているのである」(『ユダヤ神秘主義』p.299)

…とまあ、理屈は色々つくものです。

ところが、セフィロトの樹=アダム・カドモンの体内を巡る諸力は、つねに緊張したせめぎ合いの中にあり、時に一部の力が「適正な限界」を越えて溢れ出し、全体に破壊的な作用をもたらすことすらあります。これがシェビラー=器の破壊です。原因となる暴れん坊は、第五セフィラーのディーン=厳格な裁きです。これがイェソドじゃなくてつくづくよかった。原典の神話がエロ小説だと私もやりづらいので。このシェビラーという概念は、『ゾーハル』には存在せず、上でちょっと言及したイサーク・ルーリアの時代に初めて現れる考え方です。なので、これもちょっと先に取っておき、今回はこれにておしまいにいたします。次回は第十セフィラーのシェキナーのお話をしたいと思っております。しばしお待ちください。どうか続きも読んでくださいね。これから面白くなるんですから。見捨てないでください。

初出

partⅠ:2023年1月9日

partⅡ:2023年1月13日