十三章 両目を閉じるが終

文字数 24,041文字

別府は小声でささやいた。

未堂棟と別府は自身番で打ち合わせをしたあと、いったん宿屋へとかえり、湯浴みと簡単な夕餉を終えてから、蛇崩池のまえに来ていた。

周囲には役人が隠れていた。

蛇崩町から時の鐘がきこえてきた。

暁九つだ。夜の十二時だった。

「もう蛇崩池に用事はないはずだ。下手人があらわれるわけないと思うのだが……」別府が云った。

「普通はそうだね。だけど、下手人の目的は、三つの殺しだけではなかったんだ」

「なんだと? どういうことだ?」

「かならず下手人はあらわれるよ。そのために人払いしたのだからね」

「いったいなにをしに来るのだ?」

未堂棟は別府の肩ごしに左手をのばした。

細い指は水門を示していた。東側の溜め池には、たっぷりと泥水がのこっていた。

下屋敷に泥流がはいりこんだときは、ふたつの水門が破壊された。

唯一、無事にのこったものが目のまえの水門だった。

「いまさら、この水門を壊したところでなんになる?」

別府は率直に疑問を述べた。

未堂棟は答えなかった。

口唇のまえに指を立てた。草木を踏みしめる音がきこえてきた。

別府は耳を澄ませた。息遣いがした。

役人のものではなかった。足音が断続的にきこえてきた。

……ちかづいてきている。

別府は緊張で息がつまった。心臓の鼓動が下手人にきこえるのではないか。そう心配するほどに高鳴っていた。緊迫感が雷を落とすように左胸をつんざいていた。

人影は水門のまえで立ちどまった。

行灯はもっていなかった。暗闇につつまれていた。顔が見えなかった。

「これで……すべてが終わる……」

正面にいる人影の声だった。

かちかちと火打ち石と火打ち鎌を叩いていた。数回の往復で火種が生まれた。人影は焔光を引きつれて、水門のくさびへとちかづいていった。

……水門が燃やされる。

「そこまでです」

未堂棟が茂みから姿をあらわした。別府は未堂棟のあとにつづいた。ようやく息継ぎができた。別府は張りつめた緊張の糸ではなく、捕縛するための縄に手をかけた。

「やはり、貴方だったのですね」

別府は目を凝らした。

下手人の顔がほむらのさきに浮かんでいた。

「……まさか、ありえない」

別府の本心だった。

その人物は容疑者のなかで、もっともはやくに遭遇した男であり、もっともはやく殺人事件を見つけた。第一発見者でもあった。

「瑞木新七さん、貴方が三人を殺した下手人ですね」

人影の正体は水屋の瑞木だった。

彼はなにも答えなかった。

未堂棟は周囲に合図をおくった。

九兵衛が樹木のうしろから出てきた。ほかの役人たちもつづいた。

蛇崩池を十人ほどでかこっていたようである。

瑞木は肩をすくめた。

「いえね、わたしはただ……」と口をひらこうとした。

未堂棟は彼の台詞を遮った。

「蛇崩池が心配になり、様子を見に来ただけだと云うのでしょう? わかりますよ」

未堂棟は微笑んでいた。瑞木も落ちついた様子だった。

「……そう云ったとしたら、どうするのですか?」

「このままだと自身番で話をきくことになるでしょうね。ただし、わたしの希望としては――」

未堂棟は身体の向きを下屋敷へとかえた。

「貴方のほんとうの目的を果たしに行く。わたしだったら、協力できるかもしれません。その提案をしたいですね」

瑞木はしばらく黙った。

別府には意図のわからないことばだった。

未堂棟と瑞木は目線だけで会話しているようだった。

瑞木はふかくうなずいた。従順についてきた。

1 作業による時間トリック

未堂棟と瑞木は別府のまえを歩いた。

氾濫によって、なだらかになった坂道をおりていった。

壊れた外壁のあいだをとおり抜けた。敷地内にはいった。未堂棟は佐々木の殺された裏口のほうへと歩き出した。中庭から騒々しい話し声がきこえてきた。

先客がいるらしい。

「いったいどうなってんだい。まさか、おれをつかまえるって云うんじゃないだろうな!」

「……ひどい、有り様です……見る影もない……」

「ふたりはいいじゃないですか。わたしなんて、両手も自由じゃないんですよ。いつになったら、解放してくれるのですか?」

容疑者の三人だった。

作間政信は庭石のうえで足を組んでいる。炊馬経子は書院のまえにすわりこんでいた。上野左衛門は石灯籠のしたで、役人に両肩を押さえつけられている。

三者三様だった。

「皆様、お待たせして申しわけありませんでした。三人をつれてくるようにたのんだのはわたしです。きかなければならないことが出ると思ったので、ご足労を願ったのです」

未堂棟に注目が集まった。

いままで口をとざしていた同心の一変、流暢なしゃべり方に驚いているようだが、それ以上に驚きだったのは、見慣れた人物が同心のとなりにいたからにちがいない。

「み、瑞木……おめえ……」

驚嘆を声に出したのは作間だけだった。

経子と上野はふたりの同心にはさまれている瑞木の姿を見て、すぐに状況を察したらしい。

その異様な雰囲気に全員が押し黙るのだった。

「こちらへどうぞ、瑞木さん」

「……はい。わかりました」

彼は横目で書院を見ていた。

未堂棟は瑞木新七を土間のなかに案内する。土間は二日まえとかわっていなかった。

「貴方は何者かによって佐々木さんが殺されるところを目撃したと証言しています。まちがいないですね」

「ええ。そのとおりです」

「でしたら、まず、下屋敷で起きた連続殺人の状況を整理することにしましょうか。最初に殺人事件が発覚したところは土間でした。われわれは蛇崩池の氾濫に気づき、下屋敷へと走りました」

「瑞木の助けを呼ぶ声をきいて、裏口へ行った」

記憶にあたらしかった。

「そのときには、すでに佐々木は死んでいた」別府は云った。

「ええ。早朝になって、土倉内の大村昌村の死体が発見されます。しかし、被害者はふたりだけではなかった。昼のまえには瓦礫の下敷きになっていた大村菊太郎の死体が見つかったのです。こうして、三つの殺人が公になりました」

「だからこそ、瑞木が下手人ではないと最初に判明した。だというのに、どうすれば、彼が三人も殺せると云うのだ?」

「逆にきこうか。卯吉はどうしてむずかしいと考えているんだ」

「大村昌村は密室のなかで殺されていた。彼を殺すためには氾濫を待たなければならなかった。氾濫のあとになる。菊太郎は逆の意味で同じだ。瓦礫のしたから、死体が見つかった。氾濫のまえに殺したことになる」

「片方が氾濫まえに殺され、片方は氾濫のあとに殺された。このふたつの殺しを両立するには、長い時間が必要になる」

「だが、瑞木は氾濫の直後にわれわれと会っている。とてもじゃないが、間に合わない。土倉から裏口にもどってくるだけでもたいへんだ。それになによりも、瑞木の身なりは汚れていなかった」

ゆえに下手人ではない。別府の結論だった。

「じつに理に適った意見だ」

「それだけではない……ほかにも……」

別府は迷いをこめて云った。

「……三人を殺害したと思われる凶器は蛇崩町の外れで発見された。風呂敷にはいっていた」

「ええ、そうです。ただし、凶器の発見は、それだけで殺人事件と繋がるわけではありません。その裏も考えなくてはならない」

「どういうことだ?」

「最初にわたしが考えたことは、凶器のはいった風呂敷が苦しまぎれに置いたものなのか、みずからへの疑いを逸らすために置いたものなのか。どちらなのかということです」

未堂棟は口をとがらせた。

「こんかいの殺人事件は、風呂敷がどう作用しているのかによって、疑いがことなるのです。この事件は計画的ですからね」

「わかるぞ。下手人が凶器をただ捨てただけならば、現場不在証明と風呂敷が関与していない人物が怪しくなる。意図的に捨てたものならば、反対だ。現場不在証明と関与している人物が怪しくなる」

「そのとおりです。作為したものならば、凶器の発見を利用しているはずですからね」

未堂棟はちらりと瑞木を見た。

「そして、水門を破壊できた人間、容疑者は作間家につらなる者だけです。この点から容疑者は四人に絞られます。それでは、いったい、だれがこの二種類の法則にあてはまるでしょうか?」

別府は腕を組んだ。

うつむいた。考えた。

「四人のうち、作間政信は蛇崩町にはいなかった。凶器を意図的に置くことによって、時間の誤差は生まれない。上野も同じだ。凶器を置こうが置くまいが、人垣のなかにはいることに関与しない」

「ええ。水門の破壊、裏口からの侵入、密室殺人、これだけ準備された殺人です」

未堂棟はことばを強めた。

「ほんとうに使用済みの凶器を捨てたのだとしたら、現場不在証明は、ほかに用意していたにちがいない。状況からして、作間家の血縁者が疑われることもわかっていたはずです」

「ああ。そうだろうな」

「凶器が邪魔になって、捨て置いたならば、下手人として限定されるのは、作間さんと上野さんになります」

人差し指と中指を立てた。

「しかし、結果として、この凶器は偽物として準備できるものだとわかりました」

「未堂棟は、さきほどみずからへの疑いを逸らすために意図的に風呂敷を置いたのならば、下手人を絞りこめると云った」

別府はとなりに立つ男を見た。

「この場合は殺害現場のちかくにいて、凶器を置いてからもどってくるには、時間的に厳しかった瑞木新七と……」

裏口の外にいる女性を見た。

「蛇崩町の西区画に住んでいた炊馬経子に絞りこまれる。そうだな?」

「ええ。ただ、まだ、どちらの作為だったのかまではわからない。下手人を突きとめるためには、三つの凶器をだれが用意できたのかを調べなくてはなりませんでした」

「なるほど。それで、未堂棟は自身番で凶器と死体を調べさせたのか?」

「ええ。風呂敷にはいっていた紐は京の組紐でした。平民の使わない上等な組紐です。おそらく下手人は下屋敷で調達した凶器だと思わせたかった。だから組紐をいれたのです。しかし――」

別府は自身番できいた話を思い出していた。

「組紐は被害者の首まわりの痕跡と一致しなかったのだな」

「ええ。索状跡が組紐よりも太かったのです。傷口からは稲わらが発見されました。おそらく農具などに使われる縄紐が絞殺に使われたのでしょう」

「縄紐ならば、だれでも手にはいる。簡単に凶器になる。下手人までは辿りつけない」

未堂棟は真剣な表情でうなずいた。

「ですので、つぎに大村昌村の死体も調べてもらいました。凶器が小刀ではないことが判明しました。残念ですが、凶器の正体まではわかりませんでしたがね」

「検屍医は先端がとがっていて、持ち手のほうに丸くなるものだと云っていた。謎につつまれている」

「むろん、いまのわたしには、凶器の正体をわかっています」

未堂棟は無反応の瑞木に語りかけていた。

「しかし、幸運にも、凶器がわからなくても下手人は突きとめられました。いちばんの手掛かりになったのは、三つ目の偽の凶器、佐々木さんの木刀だったのです」

風呂敷にはいっていた、おもたい樫の木刀のことである。

「彼のかよっていた剣術道場の師範代から貴重な話をきけました」

未堂棟は「ただし、前提として――」と両手を合わせた。

「下手人に協力者がいなかったという推論があります。いままでの調査から容疑者ならびに関係者が互いに手をとり合っていないことがわかっています。この調べに抜けがないことを前提しています」

別府は即座にうなずいた。

「例外は裏長屋にあらわれた覆面の男たちです。彼らは最低でもふたりで動いていました」

瑞木はやっと目線を未堂棟に向けた。

気にかかることがあったようだ。伏し目がちだ。

しかし、確実に関心を強めていた。

「われわれは当初、佐々木さんが殺されたとき、抵抗するように木刀をつかみ、返り血の手形がついたのだと思いました。しかし、真相はことなっていたのです」

「その点はわかる。剣術道場の師範代は佐々木が高弟のひとりだと云っていた。佐々木の素振り用の木刀には特徴があった。手のひらの豆が潰れて、赤く染まっていたらしい」

つまり、最初から木刀に血の手形はついていたのである。

「佐々木さんの木刀は道場の裏手に置かれていました。箪笥のなかです。裏手側には、だれもがはいれたわけではありません。道場のなかをとおる必要がありました」

道場の周囲は高い壁に遮られていた。

大棟の両端には隙間もなかった。別府たちは正面の戸口からはいったが、稽古をしていない日は完全にとじているはずだ。無断侵入はむずかしい。

「部外者が木刀を盗み出すことは不可能でした。しかし、こんかいの容疑者のなかで、出入りしていた人物がいたとわかっています」

「炊馬経子だ。彼女は弟が剣術道場にかよっていた。たびたび、顔を出していた」

「しかも経子さんは裏手の台所を使っていました。台所のまえには木刀のしまわれた箪笥があります。彼女の容疑は一気に高まりました。そこで、わたしは師範代にききました」

未堂棟は死体のあった土間に手を向けた。

「佐々木さんが最後に木刀を使った日をきいたのです。師範代は殺される四日まえだと云いました。そして、素振り練習のときに経子さんもその場にいたとわかっています」

「だが……彼女は……」

「ええ。経子さんは佐々木さんの素振りを終えるまえにかえっていたのです。そのあとに来ていないそうです」

ゆえに経子は下手人ではないとわかったのである。

「木刀のはいった箪笥は台所に面していましたが、正面には飲み水をいれる桶もありました。瑞木さん、貴方はきのう、われわれと西区画で会いました。なにをしに来ていたか、答えてもらっていいですか?」

「……水を補充するためです」

彼は正直に答えた。

「経子さんも云っていましたね。貴方は道場に飲み水を運んでいた。剣術道場の裏手にあった桶は門下生が飲むための水ですね?」

「はい。まちがいありません」

「師範代は水屋がふつかに一度は来ていると云っていました。最後に木刀が使われたのは四日前です」

瑞木は木刀の最後の目撃のあと、道場に来たことになる。

「つまり、貴方は容疑者のなかで、剣術道場の裏手にはいることのできた、唯一の人物になるのです」

未堂棟は一瞬、三本の指を立てる。

すぐにおろして、一本の指を立てた。

現在の状況と証拠を整理するためだった。

「三つの凶器は下手人が用意したものでした。組紐と小刀はだれでも用意できましたが、佐々木さんの木刀を盗めたのは、経子さんと瑞木さんのふたりだけでした」

作間と上野は剣術道場に顔を出したことはない。

「経子さんは佐々木さんが木刀を使っている最中にかえっています。それ以降、道場に来ていません。そして、水屋の貴方は飲み水の補充のために彼女のあと、道場に来ていました」

未堂棟は淀みなく云った。

「つまり、容疑者のなかで佐々木さんの木刀を盗み出し、偽の凶器として風呂敷のなかに置けたのは、瑞木新七さんしかいませんでした」

別府はじっと結論をきいていた。

覚醒した未堂棟の刃は鋭く、不可能性を切り裂いていった。

「ゆえに、瑞木さん、貴方が下手人となるのです」

2 特異な凶器

しばらく沈黙がつづいたあと、瑞木はおもたい口をひらいた。

「未堂棟さんは……大村昌村様を殺した凶器がなんだったか、すでにわかっていると云いましたね」

「ええ。もちろんです」

「彼を殺した、ほんとうの凶器がたとえば、書院のまえにいるだれかの所有物だったとします。そうなると、わたしではなく、その人物が下手人として怪しくなりますよね」

「ええ。佐々木さんを殺した人物と大村昌村さんを殺した人物がことなる場合もありえますからね。黙っているだけで、貴方は単に木刀をもってきただけなのかもしれない」

未堂棟は肩をすくめた。

ありえないことをわざと口にしているようだった。

「しかし、これはありえないでしょう。ふたりが貴方の盗んだ木刀を使って、撲殺したあとに逃げたという状況は、不可能であることがわかっているのです」

未堂棟は瑞木の退路を断つように告げた。

「なぜなら、佐々木さんを撲殺した、ほんとうの凶器は木刀ではないからです。ましてや土間にあった椅子や木棚でもありません。真の凶器がなんだったのか。わたしがその真実に気づいたとき、貴方が下手人であると、すぐに理解できました」

「でしたら、その真相と理由を教えてくれますか?」

瑞木はなぜか微笑んでいた。

未堂棟に怪しまれることをよろこんでいるようだった。

別府は刹那、奇妙な想念に駆られた。

……まるで瑞木は自分が下手人ではない証明よりも、未堂棟に云わせたいものがあるかのようだ。

瑞木の狙いがなんなのか、別府にはまだわからなかった。

「こんかいの殺人事件の焦点に、凶器の謎があります」

未堂棟は淡々と云った。

「じっさい、真相を知らなかった状況において、凶器が見つからない事実は、貴方への疑いをとおざけていました。ほかの三人は現場から離れた場所で目撃されており、凶器を処分する時間があったからです」

未堂棟の意見は正しかった。

瑞木は殺害現場にいたままだった。手荷物に怪しいものはない。せいぜい、肩に担ぐための水桶だ。凶器が見当たらない以上、下手人としては疑いにくかった。

「泥水を排水したあとも、これと云った凶器の代替は発見できませんでした。いまだに見つかっていないという可能性を排除すれば、おのずと、ほかの結論があらわれるでしょう」

「ほかの結論? いったいなんだ?」

別府は疑問を率直に口にした。

「われわれは、ほんとうのところ、凶器を見つけていたのです。しかし、それが凶器だと理解していなかった。この結論です」

「なにを云っている。われわれは目を皿にして敷地内を探した。見逃すわけがない」

「だからこそ見つからないことがおかしいのです。下手人の作為があったと考えるべきなのです。凶器をわからなくするための作為です」

「作為だと……。下手人が殺害現場にした小細工……わからない」別府は小声で云った。

「それこそ蛇崩池の氾濫しかないではないか」

冗談のように云った。ありえない。そういうふうに云ったのである。

「そうです! 正解ですよ!」

しかし、ありえてしまった。

「卯吉。これを見てください」

未堂棟はあがりまちに置かれた豆皿に目線を向けた。はじめて目にはいった。豆皿が三つ、ならべられていた。皿のなかには水が浸っている。

「わたしが準備させたものです。豆皿の左側は氾濫した泥水です。真ん中は佐々木さんの握り拳にあった水、右側は昌村さんのもっていた小杯にあった水です」

「ふむ、泥水以外は普通の水のようだ。透きとおっている。しかし……、だから、どうしたと云うのだ?」

「最初におかしいと思ったのは佐々木さんの死体でした。彼は拳を強く握り締めていた。下手人の服の一部をつかんだのかと思いましたが、あらわれたのは、ただの水でした」

「おぼえている。わたしがたしかめた」

「でもね、卯吉」未堂棟は矛盾を指摘した。

「この事実は目撃者である瑞木さんの証言と決定的にことなるのですよ」

未堂棟は瑞木に向き合った。

「貴方は佐々木さんが殺されたのは、氾濫のまえだと云っていたのです」

「あっ!」

「この証言が正しければ、どんな水だろうと、死の間際につかめるはずはないのです!」

別府は目を見開いた。

「たしかにそうだ! 氾濫のまえなら、土間に泥水が来ていない」

「でしたら、この水の正体はなんなのでしょうか?」

「わからない」

「これこそ凶器の一部なのです」

「なに?」

「佐々木さんは抵抗した際、真なる凶器をつかんでいたのです!」

未堂棟は静かに云った。

「われわれは作間政信さんからその手掛かりをきいていました。瑞木さんはただの水屋ではなかった。彼は氷屋も営んでいました。北国から運んできた氷を洞窟に保存していたのです」

別府は未堂棟のことばと同時に思い出した。

佐々木と最初に話したときのことだった。瑞木がとおくの洞窟に水を保管していると云っていた。地下の洞窟は常に冷たい空気に保たれている。氷も同じ場所に置いているにちがいない。

よほどのことがないかぎりは溶けない。

天然の令室である。

現代では冷凍庫がある。

江戸時代における氷の保存方法は、洞窟内の令室だった。

「それでは……瑞木は……」

「ええ、氷柱によって、佐々木五郎を殺害したのです。しかも、ひとりではない。三人の殺人にはすべて、氷がかかわっているのです」

「すべてだと? 大村昌村と菊太郎の殺しにも、氷を利用しているのか?」

「ええ。まずは佐々木さんです。彼を殺害した凶器は鈍器でした。瑞木さんは氷を漬け物石のように固めていました。その氷塊をもち、佐々木さんの背後からちかづき、ふりおろしました」

土間のあがりまちのうえに、ふすまがある。佐々木は土間のとなりの居間にいた。彼は居間から逃げるように倒れていた。

夜中にふすまの裏から侵入されたら、自慢の剣術も発揮できない。

「氷柱は砕けながらも、鈍器としての役割を果たしました。しかし、砕けたからこそ、佐々木さんは死の間際、われわれに手掛かりをのこせたのです」

「彼は地面に転がっている氷をつかんだ。だが、溶けてしまい、透明の水になった」

「ええ。佐々木さんの頭部にははげしい傷跡がありました。瑞木さんは証拠をのこさないように氷柱を細かくしなければなりませんでした。助けを呼んだときに氷柱がのこっていると困るからです」

「だとすると、わかったぞ。どうして凶器が見つからなかったか」

別府は泥水のはいった皿を見た。

「卯吉の考えのとおりです。下手人は氷柱をちいさくするために何度も佐々木さんを殴打し、わずかな氷しかのこらなくした。そのあと、泥水でみたしたのです。蛇崩池の氾濫は、ほんとうの凶器を隠すための事前準備でもあったのです!」

未堂棟は自分の和装を叩いた。

「佐々木さんは羽織を着ていましたね。これも理由がありました。不用意に返り血を浴びないようにあとから着せたのです。下手人が前掛けにしていたものです。木刀とことなり、氷柱では被害者と距離がちかいですからね」

羽織は下手人が汚れないためだったのだ。

この事実は凶器が氷柱だと示す補足であった。

「なんということだ」

別府は天を仰いだ。

「凶器は最初から見ていた。だが、われわれが気づいていなかった。未堂棟の云うとおりだ。氷が泥水に溶けていたとは……」

口元を抑えた。

「しかし、待てよ」

すべて氷がかかわっている。

別府の頭のなかで雷が落ちていた。

「だったら、大村昌村を殺した凶器も……」

恐る恐るきいた。

「お、同じなのか?」

未堂棟は「ええ」と口角をあげた。

「瑞木さんは氷の先端をとがらせていました。検屍医の先生は昌村さんを殺した凶器は揉みキリのようだと云いましたが、もっとわかりやすいことばがあります」

未堂棟は両手で円をつくった。

別府の目には、のびた氷が見えていた。

「彼は垂れた水の凍りついた自然物、つまり、つららで大村昌村を殺したのです!」

「だったら、皿のなかにある水は……」

「はい。心臓に刺さった、つららが帯元のほうに流れこみ、とっくりの小杯にはいったのでしょう。大半は透明の水にかわり、土倉内へと落ちました」

「溶けたつららもまた、泥水のなかに消えたのか。小杯にだけ、偶然、のこった!」

「氷を保存する知識をもった人物は多くありません。葉月に氷を保存しようとすることは珍しく、昔から商いとしてつづけている人物以外に氷の凶器を用意できるとは考えにくいでしょう」

未堂棟は二本目の指を立てた。

「佐々木さんと昌村を殺害した凶器は、氷柱と氷刃でした。容疑者の四人のなかで氷の仕事をかかわっていた人物はひとりしかいません。よって、水屋と氷屋の両方を営んでいた瑞木新七が下手人になるのです!」

「わたしは……あの氾濫はべつの……」

瑞木はうめいた。

「わかっています。濁流の仕掛けには、ほかの目的もあった」

「ほかの目的?」

「むしろ、いちばん重要な目的だと云ってもいい。まだまだ、解明はこれからです!」

瑞木は目を光らせた。

「そろそろ場所を移りましょう。書院のほうです」

「書院のほうに?」別府はきいた。

「ええ。瑞木さんが下手人だと判断できる事実は、もうひとつあります。最後のひとつです」

未堂棟は背中を向けた。

「しかし、そのまえにどうして三人を殺したのか、動機を話したほうがいい」

半身の姿勢で彼に告げた。

「そのほうが瑞木さんの口も軽くなるでしょう」

「なにを云っている」

別府は口をとがらせた。

「殺害の動機は、叔父である作間藤三郎が殺されたことによる復讐ではないか?」

「ちがいます。彼はべつの理由で三人を殺害したのです」

未堂棟は復讐以外の動機を強調した。

「そして、瑞木さんがここまで奇妙な態度を示しているのは、動機の問題があるからです。そうですね?」

「ええ。……貴方の云うとおりです。わたしは心配で心配で仕方ないのです。蛇崩町は、おおきな邪なる秘密に、おおわれていました。丸ごと喰われていました」

彼のふるえは全身に広がっていた。

「その秘密によって、ある者は食べる気力をなくして死にました。ある者は幻覚を語りながら死にました。ある者は呼吸ができなくなって死にました」

まるで身の毛のよだつ恐怖を、そのまま声にしているようだった。

「変死体です! 水門の破壊がとめられたいま、一刻もはやく、あきらかにして欲しいのです」

「いったい……おまえは……なんの話を……」

「行きますよ、卯吉」

未堂棟は土間から出た。

中庭と書院のあいだには、作間と経子と上野がいた。

瑞木はうつむきながら、あとを追ってきた。

九兵衛が逃げ出さないように離れて歩いている。

「お待たせしました」

「ああ、だが……」

作間はいたたまれない状況に苦悩しているようだった。

未堂棟は気にしない様子で云った。

「きょう、三人をお呼びしたのは、ほかでもありません。この事件の裏にあった秘密を伝えるためです」

「事件の裏だと? おれたちにも関係があるのか?」

「はい。三人はこんかいの事件の関係者です。作間さんは義兄の藤三郎さんがどうして殺されたのか、知りたいでしょう?」

「そりゃ、そうだが……」

「経子さんは、佐々木さんがなぜ殺されたのか気になっているはずです」

「……気にならないと云えば、うそになります」

「上野さんは自分がこれからどうなってしまうのか、心中では葛藤があるでしょう」

「わかりますか。いやァ、書物をもち出しただけで、こんなにおおごとになるとは思いませんでしたよ」

未堂棟の微笑みはかわらない。

「もしも、貴方の罪が窃盗だけならば、とっくに解放していますよ」

未堂棟のことばが上野に直撃した。

上野の額に、あぶら汗が浮かんだ。饒舌がとまった。

もっとも恐れていた事実が露見してしまうかもしれない。

そう察したからだ。

「われわれが最初、蛇崩町に来たのは下屋敷の殺人事件のためではありません。水騒動のためです。藤三郎さんが、大村家の者に殺されたことからはじまりました」

三人がいっせいに顔をあげた。

「同心仲間が調査した結果、領主の大村昌村さんがじかに手をくだしたことが判明しました」

「水番人の仕事も奪ったことを忘れないでくれよ。兄者は蛇崩町を大事に思っていた。飲み水が行きわたるように配慮していた。だが、大村家が管理をはじめてからは、枯渇する区画も出ている」

作間は地面を叩いた。

「武家の連中が、あぐらをかいていたから、この様になったんだ」

「わかっています。とくに上水の分配は重要な問題ですからね。そもそも、彼らの行動には、おおきな謎がのこっています。どうして、大村家は水番人の仕事を奪う必要があったのでしょうか?」

「おおかた、銭の問題だろうよ」

「まァ、手当がもらえるのはまちがいないですが、それでも、上水をとめた理由には繋がりません。ひとつの下屋敷とひとつの区画では、天秤にはなりません」

別府は懐から清水木樋図をとり出した。未堂棟の話を補強するためだった。

「行人坂には井戸があり、木樋がとおっている。だが、大村家が水番人になってから正面の木樋は塞がれている」

「その分の飲み水はいったいどうしたのでしょうか。余りある水がどこかに消えています。これが一つ目の謎です。動機をめぐる謎は三つありました。二つ目の謎は覆面の男が売っていたものです」

「たしか、粉末の薬だった」

「はい。ふたりの男が売っていました。身分の高いほうの男が接触し、部下のような男が長屋通りを案内していたとわかっています。いままでの関係者で、この関係に符合する人物はだれになるでしょうか?」

「身分の差がある間柄は武士だ。いちばんうえは大村昌村と大村菊太郎にちがいない。部下にあてはまるのは佐々木五郎しかいない」

「はい。昌村さんと菊太郎さんならば、より若く、立場の軽い菊太郎が、覆面男の主犯格としてふさわしいでしょう。部下は佐々木さんになる。どちらにせよ、裏長屋の目撃証言から暗躍していた者たちは、大村家だと推測できるのです」

「だが、まだ粉末の正体まではわからない」

「幸運にも、われわれは真相を知る者の尻尾をつかむことができました」

未堂棟は上野を見た。彼は視線を逸らした。

「上野さんが下屋敷にあらわれたことです。彼は書院のまえでつかまりました。これが三つ目の謎であり、こんかいの解明につながったのです」

「上野は貴重な書物を売るためだと云っていたが……」

「上野さんが書院の外にもっていった書物は男色大鑑、五人組帳、蛇崩町絵図、大和本草、清水木樋図でした。しかし、わたしが注目したのは書物の内容ではなく、書物の痕跡です」

未堂棟は五冊の書物をさかさまにした。前後にふった。鼻孔がくすぐられる。

「見てのとおり、書物のなかには、ほこりが溜まっていました。卯吉が読んだときもほこりが舞っていましたね。しかし、書物の表面には、ほこりがついていませんでした」

「書物を頻繁に動かしていたということか?」

「ええ。しかし、読んではいない」

別府は首をかしげた。

「下屋敷の書院にも気になることがあります」

未堂棟は屋根から垂れている棒をつかんだ。

「書院そのものがおかしいのです。書院の屋根は開閉できるようになっています。太陽の光をとりこむための屋根です」

別府はおととい、書院の屋根を見て、土倉の天井窓を発想した。

おかげで、大村昌村の密室殺人を可能にした。しかし、そもそも、書院の屋根が動かせることがおかしいのである。

「普通、書物は日で焼けない場所に保管します。太陽のあたる場所など、もってのほかです。つまり、この書院は書物ではなく、べつの目的があることを物語っているわけです。上野さんが書物を運んでいたのは、書院以外に目的があったから、そうですね」

上野は強く、下唇を噛んでいた。

「わ、わたしは……」

「いいですか、上野さん。わたしはすでに気づいています。粉末の正体にね。貴方の隠している秘密があきらかになった場合、どれほどの刑罰がくだされるか、聡明な貴方ならば、予想できますね」

「うぅ……」

上野の化けの皮は、完全に剥がされていた。

顔面蒼白になっている。

軽口も出ない。そうとう、追いこまれている。

「ただし、口利きしてもいいと思っています」上野の目に光がもどる。

「貴方が協力をしてくれるのならば、卯吉とふたりでお白州に参上してもいいと思っています」

「協力とは……。な、なんでしょうか?」

「書院のしたにあるものの正体です。奉行所としても、粉末の子細は、喉から手が出るほど知りたいでしょう。わかりますね。どういった経緯で大村家が手にいれたのか、教えて欲しいのです」

上野は火縄銃の着火よりも、はやく口火を切った。

「書院の床下です。同心様。書院のしたにおりることができるのです。菊太郎様がつくったものです。わたしが案内します」

未堂棟は上野の縄を解くように指示した。

彼は率先して、書院に向かった。

四隅にあった書物を無造作にほうり投げた。

どうやら書院の床板はすべて外せるようになっているらしい。

階段があらわれる。屋根もひらかれた。上空まで遮るものはない。

部下の九兵衛が手提げ行灯をもってくる。

土階段をおりた。

目のまえには場違いな光景が広がっていた。

「こ、これは……」

書院のしたには、耕された土があったのだ。

「なにかを栽培しているのか」

地下は建物よりも広かった。

横穴が掘られていた。

木樋が地面のうえに出ている。

水流の音がきこえた。木樋の一部を削り、巨大な桶と繋げていた。

桶のなかには透明な水が大量にたくわえられている。

「大村家が水を必要とした真相か……! 書院のしたで、なにかを育てようとしていた。日照りもあるなかで、水は多いにこしたことはない」

別府は田畑をさわった。

なにも植えられていない。

「しかし、なにを?」

未堂棟は右隅に積まれている箱に手をいれた。

人差し指と親指でつまんだ。

外にとり出した。

種子だった。

「上野さん、貴方は万病に効く薬として、大陸の清から仕入れていましたね。作間さんからききましたよ」

「ああ、兄者が上野の行動が怪しいと調べていた」

土階段のうえから作間が云った。

上野は「わたしのせいじゃない」とつぶやいた。

彼は同じことばをずっとくりかえしていた。

頭を抱えていた。

「兄者は万屋を調べに行ったつぎの日に殺されたんだ! 無関係のはずないだろうが?」

「貴方は大村家に藤三郎さんが調べていることを報告したのでしょう?」

未堂棟は云った。

「それが大村昌村さんの耳にはいったのです。彼はだれの制止をきかずに、のりこんでしまった。藤三郎さんを殺せば、変死体の調査もとまる。水番人の仕事も奪える。一石二鳥です」

「すべては、この書院で秘密の栽培をつづけるためか?」

別府はきいた。

「ええ。もう秘密でもなんでもない。畑と種子でわかった人もいるでしょう。すでに知っている事実から推測できる」

作間は「やはりか」とうなずいた。

経子は首をかしげていた。

上野は口をとざしていた。

「いちばんの手掛かりは大陸産ということです。上野さんは清国にわたっていました。この粉末は大陸産では良薬にもなり、猛毒にもなるものです。一国が潤うほどの儲けも約束されている!」

「まさか」別府にもわかった。

「阿片か!」

低めの声を張りあげた。

「英吉利と戦争になった……。あの阿片なのか!」

「はい。阿片戦争の発端となったものです」

「この種子が阿片になるのか?」

「芥子と云います。春過ぎに育ち、夏に実がとれます。芥子の実から阿片がつくれるのです。だから阿片がとれなくなった葉月のころには、変死体が出なくなったのです」

「阿片をつくる時期が終わったからか?」

「ええ。芥子の実が必要ですからね。実から出る分泌液を乾燥させると、粉末の阿片になります。粉末を鍋で煮つめると、生阿片になります。大村家はこの阿片を売ろうとしていたのです」

阿片戦争は日本史の授業でもかならず習うものだった。天保のころ、隣国の清国で起きた。おおきな国際戦争だ。阿片の蔓延をとめたい清国といままでどおりに阿片で儲けたい英吉利との戦争だった。

結果は英吉利の勝利となった。

その影響によって、日本は開国へと動き出すことになった。軍事力の補強へと動くためだ。

江戸時代後期の大事件である。

「上野さん、大村家が買いとっていたのは芥子でまちがいないですね」

「……はい。菊太郎様が中心となって動いていました」

「おそらく覆面の男のうち、じかに売っていたのは菊太郎さんのほうでしょう。佐々木さんは長屋に住んでいた経緯がありました。顔を隠していていても、声音で気づかれるかもしれない」

未堂棟はつけ加えた。

「経子さんにしても、ほかの長屋に顔を出すこともあるでしょう。ばったりと会うかもしれない」

彼女は両肩をふるわしていた。両目には涙が溜まっていた。

「粉末阿片を売るときに気づかれるかもしれない」

経子は菊太郎に迫られたとき、佐々木があいだにはいったことを話していた。

「だから、佐々木さんは菊太郎さんに、手を出さないように忠告したのです。経子さんに声をおぼえられてしまっては、顔を隠していても、気がつかれるかもしれない。佐々木さんに他意がなかったとは云いませんが……」

「わたしには信じられません。……阿片を売るなんて……」

経子は地面に崩れおちた。

「彼はただ偉くなりたかっただけなのです。家族が病で倒れたとしても、救えるだけのたくわえが欲しかっただけなのです」

佐々木は実直な性格だった。

実直とは、いちばんの目的に対して、とおまわりしないことでもあった。

「父親を救えなかったことを後悔していたのです。だから、大村家で成りあがることを目指していた。それなのに、病の死に繋がるものを……どうして、こんなことに……」

「わたしもそうですが、武家屋敷に住んでいる者は珍客とよく会います。異国の趣向品を見る機会も多い。武家の身分で育った菊太郎さんは、他人づてに阿片を知ったのでしょう」

江戸時代後期には、芥子を育てる者はすでにあらわれていた。

「商売としての価値と中毒性もきいたはずです。英吉利のように多くの儲けが出ることも知ったはずです。菊太郎さんも同様でしょう」

未堂棟は上野を見おろした。

「大村家が困窮していたとき、偶然にも上野さんは芥子の種子を手にいれ、万屋に陳列してしまったのです。おそらく長崎を経由したのでしょうね」

上野はうなずいた。長崎は異国との貿易がつづいている。

「菊太郎さんが発見し、商売にしようと考えたのですね」

「ええ。同心様のおっしゃるとおりです。菊太郎様も最初は興味本位でしたが、佐々木さんが進言したのです」

「大村家のなかで出世するためですか?」

「おそらくそうでしょうね。彼は下屋敷ではなく、城下町の中心にある上屋敷で働きたいとこぼしていました。上水さえ確保すれば、安定して、阿片を供給できると云ったのです」

上野はちらっと経子を見た。

「彼は蛇崩町以外で売るようにお願いしたようですが……」

「菊太郎さんはゆずらなかった。品質を高くする目的もあったのでしょう。阿片の効果をたしかめるまでは近場で売ることにした。急死しても怪しまれない裏長屋で売ることにしたのです」

「その阿片栽培の儲け話は、大村昌村様にも……伝わったようです」

上野は云った。

「まさか、藤三郎さんが殺されることになるなんて思わなかったのです。わたしはただ売っただけなのです。いっかい、売っただけなのです」

「うそをつくな。これだけの量だ」

別府は右手で箱を叩いた。

「いっかいの取り引きじゃ、かぎりがある」

凄んだ。

「口止め料だってもらっていたにちがいない。重罪だ」

上野は黙りこんでしまった。

未堂棟はちいさな咳払いをいれた。

「さて、動機の問題は以上です。こんかいの被害者の三人が阿片栽培にかかわっていたことは証明できました。下手人は下屋敷を探っているうちに、書院の床下の秘密を知ったのでしょう」

別府は瑞木の顔色を伺った。

恨めしそうに芥子の種子をにらんでいた。

水屋の彼は下屋敷へと足繁くかよっていた。

阿片栽培を知ることができたはずだ。だれよりも機会は多かった。

「下手人が蛇崩池を氾濫させたのは、書院の地下を水浸しにするためでした! しかし、失敗した。水門がひとつ、のこってしまった」

語気を強めた。

「だから、わたしは意図的に警戒を外し、待ち伏せにしたのです。下手人が来るのを待ったのです」

「そして、狙いどおりにあらわれた」

別府は云った。

「蛇崩町を守るためか?」

作間が弱々しい声できいた。瑞木に投げかけられている。瑞木は返事をしない。

「おまえらしいよ」

作間の声には憐憫が混じっていた。共感するものがあったらしい。

「おれは博打に逃げたと云うのによ。兄者の死に耐えられなかった。……立ち向かえなかった」

一瞬、静まりかえった。

「さて、瑞木さん」

未堂棟は身体を向き直した。

「下手人が――」とことばを切る。ひとりの男に視線が集まった。

「三人を殺害したのは阿片栽培の阻止のためでした。この動機をもつ者が下手人になるということです。この動機を達成するには――」

作間と経子と上野は黙った。邪魔しないように同心のうしろにさがる。

「水門を壊し、書院を泥水でみたすことがもっとも簡単な方法です」

かつて、下屋敷の建つまえ、同じように敷地内が水浸しになったことがあった。同じ状況にすればいいだけである。

「われわれは蛇崩池の監視をわざと外しました。すると、容疑者の四人のうち、瑞木新七さんだけが蛇崩池にあらわれました」

「水門を解きはなつために来たんだな」

「はい。火をつけるところまで見ました。瑞木さんはまちがいなく書院を壊そうしていました。つまり、阿片栽培を知っている者になります。阿片栽培を知っている者は殺害の動機をもつ人です」

動機から導き出せる結論である。

「ゆえに、われわれの罠にはまった、貴方が下手人となるのです」

別府は下屋敷の殺人を思い出しながら云った。

「瑞木はまず、水門のくさびが壊れるように仕掛けたあと、佐々木を氷の鈍器で殺害した」

別府なりの補足と整理のためだった。

「つぎに離れ座敷で寝ている菊太郎を絞殺した」

未堂棟の推論を助けるためでもあった。

「濁流が土倉へと向かったことを確認すると、最後につららで大村昌村を殺害した」

確信的に云った。

「すべてが終わったと胸をなでおろし、なに食わぬ顔で土倉にもどった。われわれに助けを求めたのだな?」

「いいえ。ちがいますよ」

未堂棟は別府の手助けを断った。

あたりまえのように否定するのだった。

全員、顔をあげた。

未堂棟のつぎのことばに、最大の注目が集まっていった。

3 密室トリック

「無月の夜に殺されたのは、佐々木さんだけです」

「なんだと?」

「大村昌村さんと大村菊太郎はそのまえの日、昼間に殺されたのです。われわれが到着した日です」

別府は両目を白黒させた。

「ば、ばかな。ありえない」

あまりの驚きに、くりかえした。

「ありえない!」

「いいえ。まちがいありません。瑞木さんの氷の仕掛けには、ほかにも利用したものがあったのです。殺人事件のあった日、なにがあったかをおぼえていますか?」

「……ああ。おぼえている。日食だ」

蛇崩町に到着した直後に遭遇したおおきな出来事だった。

「瑞木と会ったときにはじまった。だが、日食がどう関係している?」

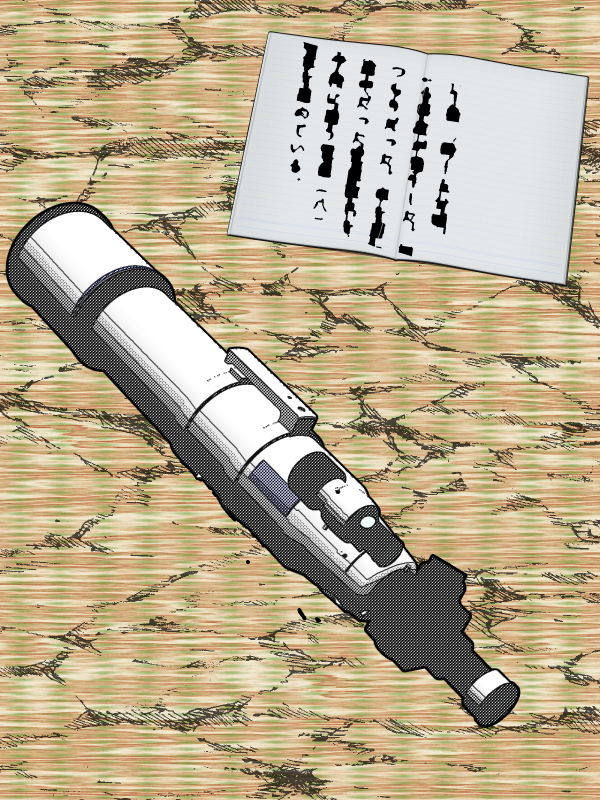

「瑞木さんは日食を利用して、大村昌村さんを殺したのです。その手掛かりは土倉で見つけています」

未堂棟は着物のなかをまさぐった。

細長い筒が出てきた。

「望遠鏡です。阿蘭陀の望遠鏡ですね」

別府は見おぼえがあった。土倉のなかを調べているときに見つけた。

地面に叩きつけられたように覗き穴が割れていた。

いまはもう、使い物にならない。

「卯吉は氾濫から逃げるために、天井までのぼってきた昌村さんを窓の外から刺殺したと考えた」

凶器が小刀でもつららでもかわりのない密室殺人である。

「すばらしい着眼点だと思います。しかし、もう少し考えれば、べつの方法もあったと思いついたはずです。そう、氾濫から逃げるためにのぼったのではなく――」

未堂棟は書院のうえに人差し指を向けた。

「大村昌村さんは日食を見るために、天井へとのぼったのです。その天井窓のまえに下手人が待ち構えていたのです!」

別府は口をあけた。下手人を見た。

「殺人事件は下屋敷に来たときに起こっていた……。だったら、望遠鏡が壊れていたのは高いところから落ちたせいか!」

土間の地面には落下跡もあった。

「ふふっ」

瑞木は認めるように鼻で笑った。

「卯吉は瑞木さんの運んでいる桶のふたをあけましたね。飲み水を見ました。その桶の奥につららをいれていたのです。瑞木さんはわれわれとわかれたあと、飲み水を補充するために、土倉へ行きました。彼ひとりでね」

別府と未堂棟は見張りと話し、裏口へと向かった。

「殺害された昌村さんは蟄居しない日に万屋へと行っていました。日食を知らせる瓦版を手にいれていました。望遠鏡を買っていた。まちがいはないですね、上野さん」

「はい。大村昌村様が買っていきました。わたしがわたしたのです。彼は日食を楽しみにしていました。土倉から出なくても、天井窓から楽しめるからです」

両方とも、現場で発見されている。

「おそらく、昌村さんは万屋からかえってきたあと、自分で瓦屋根にのぼり、縄はしごをかけたのでしょう。しかし、瑞木さんにそれを知られた。密室殺人の計画に繋がったのです。縄はしごは瑞木さんが殺害後に回収したのでしょう」

「日食のときは真っ暗だ。何者かが桶のなかを見ても、つららのなかまでは見えない。考えられている。水のなかの氷なんて、わかりようがない」

「念をいれて、隠し底をつくっていたのだと思いますよ。つららを隠せますし、下屋敷から出るときに縄はしごも隠せます」

「大村昌村は日食を見ようとした。そのとき、つららで刺し殺された。つららは土倉に落ちても、痕跡はのこらない。溶けるからだ」

「瑞木さんはつららのほかに大量の氷を土倉にいれたのだと思います。氷をふりそそいだのです」

「いったいなんのために?」

「わかるでしょう。死体はつぎの日の夜明けに発見されました。昌村さんは氾濫よりまえに殺害しているのです。いまは葉月です。だったら、ひとつの弊害があります」

「そうか。死体の腐敗を防ぐためか?」

「はい。大量の氷を死体のそばに置いておけば、腐敗の進行をおくらせることができます。しかも、当日は日食でした」

別府の驚きは、とまらなかった。

「日食は夏過ぎだろうと、寒くなる。だから、日食を利用したのか!」

「さらに土倉です。土倉は気温が低いままに保たれる。氷の保存方法と同じです。地面に遮られると、熱気がとどきにくくなる」

未堂棟は一連の仕掛けをすらすらと語った。

「すべての行動に、氷がかかわっています。貴方は凶器に氷のつららを使いました。死体を氷柱で冷やしました。日食の気温低下を利用しました。きわめつけは氾濫です。蛇崩池の泥水によって溶けのこった凶器を消し去りました。氾濫は死体の発見をおくらせ、気がつきようのない状況をつくったのです」

じっさいは、ほかにも利用したものがあった。無月の水の舞台は江戸時代である。この事実が彼の仕掛けを成立させていた。

下屋敷の殺人事件は旧暦の八月に起きたとされている。

しかし、当時と現代の暦は、ことなっている。

明治改暦がはさまれているからである。

旧暦と新暦には一ヶ月ほどの時間差があった。

現代の暦では旧暦の八月は九月の上旬にそうとうする。真夏ではないのだ。しかも、江戸時代の気温は、現代の気温よりも三度から七度ほど低い。

ほんらいの夏場だったとしても、現代のように三十度を超えるのは珍しかった。

九月をとうにすぎたころならば、二十度をおおきくしたまわる。日食の気温低下は条件が様々だが、おおきな振り幅ならば、十度ちかく、さがる場合もあった。

大村昌村の殺された状況は、日食の気温低下と土倉の特性によって、初冬ほどの寒さになっていたのである。夏過ぎの時期でありながら、氷の仕掛けを利用し、死亡推定時刻をおそくするのは、同じ状況でも、現代の気候では成立しない。

つまり、江戸時代という前提があるゆえに、はじめて成立する仕掛けだったのだ。

「菊太郎さんは昌村さんが殺されるまえに、殺害されたのでしょう。死体を洞窟で冷やし、当日の夜に運んできた。とおくから運んできた分、だれよりも腐敗は進んでいたはずです」

「菊太郎も半日まえに殺されていた。だが、蛇崩池の氾濫によって離れ座敷は倒壊し、彼の死体はすぐに発見できなかった……」

別府は動揺を隠せなかった。練りに練られた計画だとわかったからだ。

「もしも、菊太郎さんの死体をすぐに発見できたら、佐々木さんとはことなり、皮膚の色がかわっていることに気がつけたはずです。ずっとまえに殺されたとわかったはずでした」

当時の検屍の参考書、無縁録術に書いているとおり、夏場の死体と冬場の死体は腐敗の速度がことなる。令室の氷のちかくに死体を置いたとしても、殺された直後の死体とくらべたら、肌の色合いにちがいが出る。しかし、だからこそ、すぐには調べることができないようになっていた。

「瑞木は菊太郎の死体発見をおくらせるためにも氾濫させたのか!」

「ええ。ふだんから下屋敷に来ていた瑞木さんならば、離れ座敷の支柱に傷をつけたり、腐らせることはできたはずです。意図的な倒壊は簡単だったと思います」

ふたりの死体の発見を、一時的に不可能にしたのである。

「未堂棟はいつ思いあたったのだ?」

「卯吉が密室殺人を打破したときです。土倉のなかには、日食を見るための望遠鏡や瓦版がありました。下手人は土倉のなかにはいれなかった」

密室の外から殺しているからだ。窓から室内にはいることはできなかった。

「下手人が処分できない以上、作為のない証拠です。――それに湯島で作間さんも云っていましたからね。万屋には望遠鏡が売っていた。そう証言していました」

別府が万屋で見た品物をきいたときである。

「しかし、まだ下手人とは限定できませんでした」

「どうしてだ。瑞木は日食のときに土倉に向かっていた」

「彼とはいれちがいで、ほかの人物が殺したかもしれないでしょう。われわれが知らないだけで、だれかが屋敷に侵入していたのかもしれない。密室殺人を解明した時点では、可能性のひとつだったのです。下手人だと確信するためには、ほかの可能性を消去する必要がありました」

未堂棟はあくまでも推理の階段にこだわっていた。

「当該の時刻に、ほかの容疑者がなにをしていたのか、それを知らなくてはなりません」

未堂棟はうしろにいる三人を見た。

「日食時の殺人を実行するには、正午に昌村さんのいる土倉へと行ける人物にかぎられます。容疑者の四人のなかで、作間政信さんは畑で仲間と収穫していたと云われていましたね」

「ああ、湯島で野次の連中が云っていたな」

作間政信は戦いていた。

「よくおぼえているな。怖いね、同心ってやつは……」

別府はきき逃していた。

野次の罵詈雑言が殺人事件とかかわるとは思ってもいなかった。

「まちがいねェよ。ほかのやつらと農作業をしていた。終わったあとに湯島に博打を打ちに行ったんだ」

九兵衛が行灯を片手にもった。

書き付けを読んでいた。

「はい。裏もとれています。仲間内のことばですが、ひとりではなく、複数の証言です。それぞれの証言に矛盾はありません。うそ偽りはないでしょう」

「作間さんの犯行は不可能ということです。つぎに上野左衛門さんです。貴方は日食についての瓦版をとりに江戸東部へと向かっていた。蛇崩町にはいなかった」

「そ、そうです。きのう、木戸の牢屋で話したとおりです」

九兵衛は首を縦にちいさくゆらした。

書き付けに記載済みらしい。

「上野さんも犯行できなかった。さて、問題は炊馬経子さんです」

「経子は下屋敷にいたはずだからな。実行できたはずだ」

「ええ。ただ、われわれが佐々木さんと茶室で話していたとき、彼女の手掛かりを知ることができました。佐々木さんは彼女が台所にいると云っていました」

「ああ」

「経子さんを呼ぼうとしました。そのとき、茶室の裏の戸口へと向かおうとしました」

「経子は昼食の準備をしていたのだったな」

「ええ。ですので、彼女が茶室の裏をとおらなかった以上は、台所から出ていないことになります。われわれが目撃することもなかった。足音も、きいていません。どうですか?」

とうぜん、九兵衛は確認をとっていた。

「はい。炊馬経子は台所にいました。室内から出ていません。ほかの女中もいました。日食のとき、料理の手をとめ、台所から女中たちと日食をながめていたようです」

未堂棟は四人の顔を順々に見た。

「日食中の殺人を実行するには、正午に土倉へと行ける人物にかぎられます。容疑者のなかで土倉へと向かうことができた人物は瑞木新七さんだけです」

右腕をあげた。人差し指が向けられた。

「ゆえに、瑞木新七さん、貴方が下手人となるのです。貴方以外にはいません!」

まるで時間がとまったようだった。

下手人の名前を告げる三つ目の推論だ。

あたらしい否定は起きない。

瑞木はふかい溜め息をついた。おおきな動揺はなかった。

別府の目には瑞木が最初から達観しているように見えた。

「……これからどうなるのでしょうか?」

瑞木はきいた。

「まず白州へとおくられる。そのあと町奉行から――」

別府の返答は途中でとめられた。

未堂棟の左手が別府の口元にそえられていた。両目はぴくぴくとふるえだしている。眼球のなかは曇りはじめていた。覚醒の時間はのこりわずかだ。

「もう一度、同心の仲間を蛇崩町に向かわせます」

瑞木の真意がわかった。

「阿片で死んだ者の症状をききまわり、報告書にします」

瑞木は自分のことよりも蛇崩町を考えていたのである。

いま思えば、彼は最初から最後まで一貫して、蛇崩町の行くすえを考えていた。

つくづく、もっとはやく別府たちが来ていればと考えてしまうのだった。

「むろん、上野さんが見ききした事実もつまびらかにします。武家、旗本に対する阿片への御法度をいま以上に求めることになるでしょう」

別府が確認をとる。

「よいな?」

上野はひれふした。

「しかし、阿片の恐ろしさを効果的に知らしめるためは殺人事件の動機といっしょに語られることが望ましい。お白州には幕府の中枢の者も来ます。いいえ。わたしがかならず来させます。ですから――」

「わかりました。未堂棟さん、別府さん……」

彼はおおきく息を吸って、吐き出した。

「わたしが三人を殺しました。こんかいの事件の下手人です」

瑞木は両手を差し出した。

未堂棟は、ていねいに彼の手首に縄をかけるのだった。

すぐに九兵衛と別府に、縄をわたした。

未堂棟の両目には決意の色が灯っていた。

日本で第二の阿片戦争を起こさせないという決意だった。清国での大事件を踏まえていたからだ。未堂棟は知る由もないが、慶応三年に日本の江戸時代が終わる。

あたらしく明治政府が勃発する。新政府は阿片を強く禁止していた。

現代でも薬物四法によって、厳しい禁止はつづいている。

一説には阿蘭陀から阿片の詳細が伝えられ、危険性が認められたと云われている。

しかし、ほかにも理由があった。

こんかいの事件を受けて、未堂棟と別府が阿片の危険性を強く訴えたからであった。分厚い報告書には、ひとりの下手人の協力もあったと云われている。

別府の目のまえで、ふらっと未堂棟の膝が崩れ落ちた。

「だいじょうぶか……」

別府はよろける未堂棟の肩を支えた。

未堂棟は、別府の腕のなかで顔をあげた。

「だいじょうぶだよ、卯吉、もう少しだけ話せる」

未堂棟は爪先に力をいれた。姿勢を正した。

「九兵衛、まだです」

瑞木を書院の外につれていくところをとめた。

きかせたい話があるらしい。瑞木は土階段のうえでふりかえった。

「作間政信、炊馬経子、こちらに」

未堂棟が強い口調で呼んだ。

「両名を、これより蛇崩町の東地区と西地区の水番人に任命したいと思います」

「なんだと?」

「わ、わたしたちが水番人ですか?」

「ええ。われわれが蛇崩町に来たのは、水騒動の真相をたしかめるためでもありましたが、大村家に問題があった場合、奉行所から、水番人の再考をするように命じられたからでもありました」

驚くふたりに別府は云った。

「べつの水番人を立てるのはとうぜんだ。大村家の一部の愚行だったとはいえ、阿片を流通させていた者たちに上水の管理をまかせられない」

大村家のべつの者が領主となっても、信用することはできない。

「経子さん、佐々木五郎の父親もそうですが、長屋で暮らす者が病で倒れるのは、衛生面の問題がおおきい。しかし、上水をすみずみまで行きわたらせれば、いまよりも病人はへるはずです」

彼女は涙をぬぐった。

「むろん、正しい管理をすればの話です」

哀しみに暮れている姿では消えていた。

「長屋に住んでいた貴方ならば、住民の不満に耳をかたむけることができるでしょう。適任だと思うのです」

彼女の思い人だった佐々木は、不衛生な暮らしによって、父親を失った。

道をたがえた切っ掛けだった。

「ゆえに、貴方にお願いしたいのです。受けてくれますか?」

「はい。おまかせください。わたしが西地区の飲み水を管理いたします」

「作間さん、貴方には東地区の水番人を任せたいのです。陸田と水田をもっと広げて欲しいのです。新田開発は幕府の優先政策となっています。成功すれば、高い地位が与えられるでしょう」

城下町の拡張にともない、食料の確保が求められていた。

蛇崩町に畑がふえれば、江戸中の助けになる。

「もしも、こんかいのような武家・旗本の暴走があったとして、貴方が周囲の新田を水番人として管理していれば、奉行所はかならず話をきくでしょう。治安維持にも繋がります」

未堂棟は途端に微笑んだ。ことばの語尾を跳ねあげた。

「ただし、そうすれば、いまよりも忙しくなる。貴方は湯島で泳げなくなりますけどね――」

別府と作間が話したときの冗談だった。

作間は威勢よく答えた。

未堂棟のゆるい冗句と急速な推理を続け様に見た。

あまりある緩急は、あまりある信用をえていた。

感銘を受けていたようだった。

「兄者は水番人として治安を守っていた。義弟のおれが継げれば、いちばんの供養になる。やるぜ。いいや――」

彼は、はじめて、ことば遣いを正した。

「やります。やらせてください、同心様」

作間は別府の顔を見た。

「もう賭場の海で泳ぐのは終わりです。この地の陸田と水田に一生の根を張る所存でございます」

頭をふかぶかとさげた。

「いまをもって、蛇崩町の上水の管理は、ふたりにまかせました!」

未堂棟のことばは経子と作間ではない。

書院のなかに立つ下手人へと向けられた。瑞木は上空の暗闇を見上げていた。

無表情の男がはじめておおきな感情をあらわにしている。

身体をふるわしていた。大粒の涙があふれている。嗚咽が漏れていた。

「もう蛇崩町は……。安心ですよ」

瑞木の返答はなかった。

嗚咽だけが漏れていた。

想いが涙にかわっていた。

ことばはいらなかった。すでに伝わっていたからだ。未堂棟は彼の感情に、ふかい共感を示していた。未堂棟は二日以上かけて、瑞木の仕掛けを紐解いていった。

その仕掛けの数々は、阿片の流通を食いとめたいという一念の行動だった。

瑞木が蛇崩町に思いを馳せるおもみでもあった。

蛇崩町への愛情であり、情熱の証左だった。

幾星霜の思案から生まれたものだった。

未堂棟はそれをすべて指摘した。

さらに、阿片にかかわる水騒動という病巣まで排除した。

瑞木は未堂棟の行動に、だれよりも感謝していた。

瑞木だけはない。役人以外の者は、みな、膝をついていた。

未堂棟の披露した炎は、あるいは尊敬、あるいは畏怖となり、みなの心の奥底にとどいていた。

未堂棟の両目から涙が落ちた。蛇崩町に二度と悲劇が起きないように。

そう願った、慈愛の落涙だった。

いつものように、最後のことばが紡がれる。

「――両目を閉じるが終、無月の水……」