第1話

文字数 5,899文字

中学生のころ、教室でみんなの前で怒られたことがある。

事の発端は、同級生の女の子がわたしの描いた絵にケチをつけたことだった。

確か、都が主催する絵画コンテストを生徒全員で受けたんだっけ。テーマは東京湾のど真ん中に建造された大電波塔で、表彰された作品は完成五十周年の記念式典に飾られるとか。

総勢三十名でぞろぞろと港に行って、鉛筆で下書きをした。真っ白い画用紙に黒い線で風景が描かれるが、十四歳の少年少女たちでも、その感性には目を見張るものがある。大部分の生徒は決して上手いとは言えないが、それでも自分たちの瞳に映る世界を何とかカタチにしようとする心意気は感じられた。

この時点では、みんな白紙に黒線だけ。線が太く力強いだとか、細かく隅々まで描写されているとか、多少の差異はあれど、全部並べて見比べればどれも同じ黒白の世界。

個性溢れる絵を求めています、なんて触れ込みだったが、当時のわたしはどれも同じじゃないですか、と先生に文句を言った。

「まだ下書きですからね。色がつけばまた変わって見えますよ」

それはそうだ、と素直に納得したわたしは、自分の陣取った場所に戻って画板を構え直し、鉛筆を手に取る。開始から約一時間が経過しており、すでに大方下書きは完了していたが、さらなる高みを目指して小世界を吟味する。

湾の中央にそびえ立つタワーの名は「アルケングレーブ」。みんなは「アルケ」と略して呼んでいた。この国の発展を象徴する存在。日本中の電子ネットワークはこの塔に委ねられている。あの内部にも工場などがあり、あそこだけで一つの国として成り立つ、なんて言われているくらいだ。

自慢じゃないが、わたしはかなり絵が上手い方だった。得意なのは写実画で、街並みや風景を好んで描いていたが、反対に抽象画は苦手で、写実画でも人物を描くのは好きではなかった。

他の生徒が面倒くさそうに頬杖をつきながら鉛筆をくるくる回している中、わたしは一人、歴史に名を残す画家にでもなった気分で真剣に筆を走らせる。

その次の日、教室で下書きに絵の具で色をつけていく生徒たちの姿があった。

例に漏れず、わたしも机に向かって難しい顔をしている。

構図も完璧、配色のイメージも下書きを描いている時から頭の中に浮かんでいる。あとはミスなくイメージを再現するだけ。

わたしの絵は現実に非常に忠実に描かれる。見たものを見たままに、がわたしのモットーで、一切の誇張も妥協も認めない。それは、わたし自身が見たり聞いたり、感じたりしたことしか信じられない性分だったからだと思うけど、子供らしい信じた物を疑わない無邪気さではなく、どこか俯瞰した諦観に由来するものだったと分析している。

パレットに絵の具を追加し、水滴を垂らして自分の理想の色に近づける。

絵の主役である電波塔は真っ先に完成させた。白を基調とした本体に巻かれた黄色い送電線、淡く発光する青い部品……清潔感があって洗練されたデザインは、絵画のお題としてはこの上ない適役だと思った。

一度、筆を置いて周りを見渡す。

みんなの描いた電波塔を見ると、やっぱり白いボディに黄色いライン、青いパーツが描かれていた。

どれも同じじゃないか。

と、心の中で呟く。同じ風景を描いているのだから当たり前なのだけれど、百人いればは百通りの世界の見え方があり、絵を描くのならば、自分がどこに目を向けているかを従順に表現するべきじゃないかと思う。

かくいうわたしも、みんなとほぼ同じ見た目の塔が出来上がったわけだが、精緻さで言えば群を抜いていた。どんな些細な世界の欠片も見逃さず、ありのままを描いたという点を考慮すれば、周囲と同列に扱われるのは気に入らない。

画用紙に絵具をのせていく。丁寧に一筆一筆を重厚に、されどしつこくないように。

一時間後、可愛らしさのカケラもない大人顔負けの絵を見て先生は、

「よく描けていますね。でも、空はもう少し明るい色を使えば主役が際立ちますよ」

と、親切にアドバイスをくださった。

それを見た隣の席の女の子が、わたしの絵の異常な点を指摘する。

「御影さんの絵はおかしいよ。だって、海がきれいな青じゃないよ」

彼女は、自分の絵を見せながらそう言った。

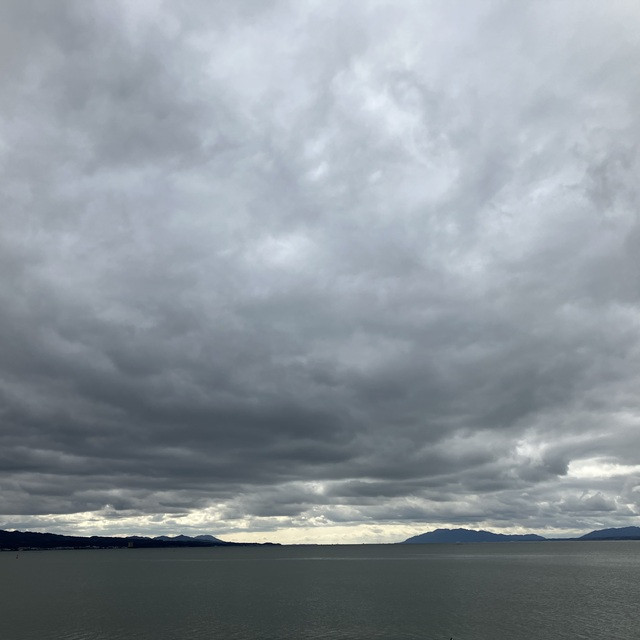

彼女の絵では海は鮮やかな水色で表現されているのに対して、わたしの海は暗い紺色。

海の色といえば、やはりコバルトブルーと形容されるような鮮烈極まる碧 だが、それは白砂と蒼天が題材 のとき限定だ。沿岸部に発電所と工場が基板のように整然と並ぶ東京湾では、そのような南国の島じみた光景は期待できない。人類の身勝手の極致とも言える機械化された世界には、仄暗い深淵の色がお似合いだ。

別に、見たままを描いただけだから何もおかしい所はない、とわたしは反論した。

「あそこの海はそんなに明るくないよ。それに、紺色もきれいな色だと思うよ」

「そんな色きれいじゃないよ。きれいな絵を描くためにみんな頑張ってるんだよ? 暗くて元気が出ない色なんて使わない方がいいよ」

「でも」

「いつも大人たちから言われてるでしょ。みんなが楽しくて、誰も嫌な思いをしない『せかい』にしなきゃいけないって。暗い色は気分も暗くなるからできるだけ使わないようになったって、この前授業で習ったはずでしょ」

彼女の言っていることは、わたしたちの生きる人格主義社会では常識的なことである。わたしたちの過ごしていた教室だってパステルカラーで彩られた淡い曖昧な中間色。

わたしはこの色が好きじゃなかった。もちろん今だって好きじゃない。はっきり言えば大嫌いだ。これは、当時思春期真最中のわたしが考えなしに大人や社会に反発していたというわけではなく、物心ついたころからの違和感だ。

というか、「反抗期」なんて言葉はもはや死語。幼少期から徹底的に施される洗脳じみた道徳・倫理教育のおかげでみんな「いい子」に成長する。

わたしがパステルカラーで染め上げられた世界が嫌いなのは、穢れなき白をぶち込んで、全てを誤魔化しているように思えるからだ。

「わたしはこの色、結構気に入っているから……」

「そんなのだめだよ! きれいな絵を描いているんだからきれいな色を使わないと!」

あ、これは話にならない。

別に、暗めの色が世界から消えてしまったわけじゃない。確かに、普通に生活している人々の目に触れるところではほぼ完全に排除されたが、暗い色が有効な場面ではしっかり活用されている。

もっとも、その人々を楽しませる芸術分野においては姿を消していたが。

「何をしているのですか?」

静かな教室に響いた声を聞きつけて先生がやってきた。

周りを見てみれば、他の生徒たちもわたしたちの方を見ている。集中していたところにこんな騒ぎを起こされたのだから当然である。

「先生、御影さんの絵を見てください」

彼女は、わたしを先生の前に突き出す。

「いけませんよ、みんな集中しているのですから、あまり騒いでは……」

「それはそうですけど、御影さんの絵は人を不快にさせる暗い色が使われているんですよ。なのに、先生はもう少し明るい色を使えばいい、と言っただけでそれ以上は言いませんでした。納得できないです。先生は、暗い色を使ってはいけないということが分かっているのだから、御影さんにちゃんと教えるべきです」

先生は、少し困ったような顔をして、彼女をなだめる。

「確かに、暗い色の軽率な使用は避けられるべきです。先生も個人的には、海の色は明るい水色などで表現されるべきだと思います。昔と違って、社会の考え方も変わりました。明るい色が積極的に使われるようになり、芸術分野にもその思想は波及しています。絵にも流行があるとはいえ、人格主義社会の現代ではそういった絵が大半を占めることになるでしょう。

しかしながら、過去の絵画、現代の価値観に照らせば全く不愉快極まりないとされる作品たち……そうですね、ゲルニカなどは現代でも高名な絵画として残され、今なお高い評価を得ています。それはなぜだと思いますか?」

女生徒は困惑し、答えに窮する。

今となっては、ピカソの名とともにタイトルが記されているのみで、歴史の教科書に絵は載っていない。美術の教科書の隅っこで、時代の流れに葬られたようにひっそりと眠っているのみだ。よほど美術史に関心がある者でもなければ目に留まることもないだろう。彼女も、存在こそ知っていても、深く考えたことなどないだろう。

「それは……芸術作品としての価値が認められていて、当時の価値観を鑑みても、現代の基準で画一的に排除するべきでないとされているからです」

これは歴史の授業でならったことだ。水を飲むためにコップを用意するように、勉強の知識を定着させるため頭という器を用いただけのこと。誰も水の味なんて気にしないし、水が水素と酸素でできているなんて考えない。

歴史を本当の意味で学べていたのは、わたしくらいじゃないだろうか。……少々傲慢であったことは認めるけど。

「その通りです。道徳的、倫理的に許容されうる範囲を超えない限り、すなわち、公共の福祉に反しない限り表現の自由は認められています。芸術といっても、人々に暴力的表現などを与える特権があるわけではないし、現代の芸術家は人格主義の価値観に則り人を傷つける可能性を最大限排除するべきです」

じゃあ、と女生徒は一歩踏み出そうとするも、先生は矢継ぎ早に言葉を続けて静止する。

「しかし──過剰な圧力は芸術家の気勢をそぐことになりかねない。それこそ、私たちの目指す人格主義の完成を遠のける。主義主張とは人々に伝わる形にして初めて意味を成すのです。特に、負の感情。これだけは淡い色だけでは表せない。今でも、抗議活動などではカードに目を刺すような色が使われているでしょう」

ちら、とわたしの方に目を向ける先生。あなたの意見は? と問うているのだろう。

わたしは、周囲からの批判を覚悟で意見を述べる。

「わたしは、この海の姿を快く思っていません。無機質な建物に囲まれて、なんだか寂しそうなのです。うまく言えませんが、そう、海が悲しんでいるような」

「なるほど、悲しみを暗い色で表現ですか。古くからある絵の表現技法ですね。悲しい絵を描く必要がほとんどなくなった現代では消えつつある手法ですし、アルケングレーブの存在を称えるものですから、今回のテーマとは合っていません。残念ながら入賞することはないと思いますが、その試みは称えられるべきです。先生は、あなたの作品を支持します。社会のタブーに触れるものであっても、その芸術性まで否定することはありません」

気が付けば、クラス中の生徒がわたしたちに注目していた。先生の発言を聞き皆がざわざわと話し始める。徹底した他者の尊重を叩き込まれた子供たちだから、暗い色を許容した先生は理解しがたいのだろう。

他者を批判することもできないのだから、わたしが紺色に何を見出していたのかなんて考えることもないだろう。

先生は、全く納得できません、と怒りを露わにする女生徒に向かって言う。

「あなたにも非はあるのですよ、御影さんが一体なにを思って敢えて紺色を使ったのかを最初に聞かなかった。それは、他者の人格を軽んじていると言われても仕方ありません」

生徒への指導は教師の役目。指導のためならば、生徒を不快にさせるような厳しい言葉を使うことが特権的に許されている。人格主義に反する者が世に解き放たれないように、学校は社会に出る前の教育を施す場所なのだ。大人になる前に立派な人間としての素養を身に着けることで、成人した者は晴れて社会の構成員として認められる。

限定的とはいえ、人格を侵害できる教師という職業に就くのは非常に難易度が高い。現代の花形職業の一つとも言える。教員免許を取得するためには医師と同じく六年も大学に行かなくてはならない。ある意味人間の人生を背負うのだからその厳しさは妥当とも言える。

「っ! あ、あぁ……わ、私はなんてことを。御影さん、本当にごめんなさい。あなたのことを否定したかったわけではなくて……」

思わず笑いそうになった。さっきまでの強気な態度は消えてなくなり、涙ながらに謝罪している。

他者尊重を徹底していると、どうしても他者を傷つけることに過敏になる。彼女は人格主義を大義名分にわたしの色を糾弾したのに、今度は先生にわたしの人格侵害を指摘され加害者になってしまった。

これには色について議論を深めていた他の生徒たちも意識を向けざるを得なかった。彼らにとっても、これは看過できる問題ではないのだ。

「……? 御影さん、彼女も謝っているのですから、ほら、許してあげましょう」

許す……? 何を? 無垢の彼女がわたしの絵をなじったことを? いや、それに関しては正直あまり気にしていない。わたしがズレているという自覚はあった。

今わたしが許せないのは、人格尊重という正義を振りかざすくせに、自分が加害者になっているということにも気が付けないこの世界だ。誰かのためと言いつつ誰かを攻撃する。借り物の正義に盲従する人々に対して怒りがわいた。

──わたしの沈黙は、この社会にそぐわない荒々しい声に破られた。

「な、なんで許さないんだよ! こんなにも彼女が謝っているというのに!」

近くの男子が立ち上がって叫んだ。

そうだそうだ、と呼応してクラス中の生徒が声を上げはじめる。

「皆さん、落ち着いて!」

先生の声も聞いていない。生徒たちはわたしを怒鳴りつける。

「君は謝罪を拒絶するというのか?」「謝っているのに、自分が一番偉いとでも?」「この反人格主義者! 寛容を捨てた者に慈悲はない!」

みんな、口々に好き勝手叫ぶ。

わたしを悪者だと騒ぎ立てる。

その非難は、わたしに向けられたものだったのか、この優しさで窮屈な世界に向けられたものだったのか。今となっては分からない。

誰も絵のことなんて口にしていなかった。ただ、わたしが彼女の謝罪に対して応えなかったことについてしか言っていない。確かに、わたしも素直に「そうか、仲直りしましょうね」と言えばよかったのだけれど、それは自分の中で生まれた疑問を踏み潰すような気がして、まだまだ刺々しかった少女はそれを許せなかった。

そこから先のことはよく覚えていない。思い出せないけれど、思い出そうとすると苦しくなるから、きっと忘れてはいないのだろう。

そんなわたしがほとんど黒に見える紺色の出動服に身を包むことになるとは、夢にも思わなかった。

事の発端は、同級生の女の子がわたしの描いた絵にケチをつけたことだった。

確か、都が主催する絵画コンテストを生徒全員で受けたんだっけ。テーマは東京湾のど真ん中に建造された大電波塔で、表彰された作品は完成五十周年の記念式典に飾られるとか。

総勢三十名でぞろぞろと港に行って、鉛筆で下書きをした。真っ白い画用紙に黒い線で風景が描かれるが、十四歳の少年少女たちでも、その感性には目を見張るものがある。大部分の生徒は決して上手いとは言えないが、それでも自分たちの瞳に映る世界を何とかカタチにしようとする心意気は感じられた。

この時点では、みんな白紙に黒線だけ。線が太く力強いだとか、細かく隅々まで描写されているとか、多少の差異はあれど、全部並べて見比べればどれも同じ黒白の世界。

個性溢れる絵を求めています、なんて触れ込みだったが、当時のわたしはどれも同じじゃないですか、と先生に文句を言った。

「まだ下書きですからね。色がつけばまた変わって見えますよ」

それはそうだ、と素直に納得したわたしは、自分の陣取った場所に戻って画板を構え直し、鉛筆を手に取る。開始から約一時間が経過しており、すでに大方下書きは完了していたが、さらなる高みを目指して小世界を吟味する。

湾の中央にそびえ立つタワーの名は「アルケングレーブ」。みんなは「アルケ」と略して呼んでいた。この国の発展を象徴する存在。日本中の電子ネットワークはこの塔に委ねられている。あの内部にも工場などがあり、あそこだけで一つの国として成り立つ、なんて言われているくらいだ。

自慢じゃないが、わたしはかなり絵が上手い方だった。得意なのは写実画で、街並みや風景を好んで描いていたが、反対に抽象画は苦手で、写実画でも人物を描くのは好きではなかった。

他の生徒が面倒くさそうに頬杖をつきながら鉛筆をくるくる回している中、わたしは一人、歴史に名を残す画家にでもなった気分で真剣に筆を走らせる。

その次の日、教室で下書きに絵の具で色をつけていく生徒たちの姿があった。

例に漏れず、わたしも机に向かって難しい顔をしている。

構図も完璧、配色のイメージも下書きを描いている時から頭の中に浮かんでいる。あとはミスなくイメージを再現するだけ。

わたしの絵は現実に非常に忠実に描かれる。見たものを見たままに、がわたしのモットーで、一切の誇張も妥協も認めない。それは、わたし自身が見たり聞いたり、感じたりしたことしか信じられない性分だったからだと思うけど、子供らしい信じた物を疑わない無邪気さではなく、どこか俯瞰した諦観に由来するものだったと分析している。

パレットに絵の具を追加し、水滴を垂らして自分の理想の色に近づける。

絵の主役である電波塔は真っ先に完成させた。白を基調とした本体に巻かれた黄色い送電線、淡く発光する青い部品……清潔感があって洗練されたデザインは、絵画のお題としてはこの上ない適役だと思った。

一度、筆を置いて周りを見渡す。

みんなの描いた電波塔を見ると、やっぱり白いボディに黄色いライン、青いパーツが描かれていた。

どれも同じじゃないか。

と、心の中で呟く。同じ風景を描いているのだから当たり前なのだけれど、百人いればは百通りの世界の見え方があり、絵を描くのならば、自分がどこに目を向けているかを従順に表現するべきじゃないかと思う。

かくいうわたしも、みんなとほぼ同じ見た目の塔が出来上がったわけだが、精緻さで言えば群を抜いていた。どんな些細な世界の欠片も見逃さず、ありのままを描いたという点を考慮すれば、周囲と同列に扱われるのは気に入らない。

画用紙に絵具をのせていく。丁寧に一筆一筆を重厚に、されどしつこくないように。

一時間後、可愛らしさのカケラもない大人顔負けの絵を見て先生は、

「よく描けていますね。でも、空はもう少し明るい色を使えば主役が際立ちますよ」

と、親切にアドバイスをくださった。

それを見た隣の席の女の子が、わたしの絵の異常な点を指摘する。

「御影さんの絵はおかしいよ。だって、海がきれいな青じゃないよ」

彼女は、自分の絵を見せながらそう言った。

彼女の絵では海は鮮やかな水色で表現されているのに対して、わたしの海は暗い紺色。

海の色といえば、やはりコバルトブルーと形容されるような鮮烈極まる

別に、見たままを描いただけだから何もおかしい所はない、とわたしは反論した。

「あそこの海はそんなに明るくないよ。それに、紺色もきれいな色だと思うよ」

「そんな色きれいじゃないよ。きれいな絵を描くためにみんな頑張ってるんだよ? 暗くて元気が出ない色なんて使わない方がいいよ」

「でも」

「いつも大人たちから言われてるでしょ。みんなが楽しくて、誰も嫌な思いをしない『せかい』にしなきゃいけないって。暗い色は気分も暗くなるからできるだけ使わないようになったって、この前授業で習ったはずでしょ」

彼女の言っていることは、わたしたちの生きる人格主義社会では常識的なことである。わたしたちの過ごしていた教室だってパステルカラーで彩られた淡い曖昧な中間色。

わたしはこの色が好きじゃなかった。もちろん今だって好きじゃない。はっきり言えば大嫌いだ。これは、当時思春期真最中のわたしが考えなしに大人や社会に反発していたというわけではなく、物心ついたころからの違和感だ。

というか、「反抗期」なんて言葉はもはや死語。幼少期から徹底的に施される洗脳じみた道徳・倫理教育のおかげでみんな「いい子」に成長する。

わたしがパステルカラーで染め上げられた世界が嫌いなのは、穢れなき白をぶち込んで、全てを誤魔化しているように思えるからだ。

「わたしはこの色、結構気に入っているから……」

「そんなのだめだよ! きれいな絵を描いているんだからきれいな色を使わないと!」

あ、これは話にならない。

別に、暗めの色が世界から消えてしまったわけじゃない。確かに、普通に生活している人々の目に触れるところではほぼ完全に排除されたが、暗い色が有効な場面ではしっかり活用されている。

もっとも、その人々を楽しませる芸術分野においては姿を消していたが。

「何をしているのですか?」

静かな教室に響いた声を聞きつけて先生がやってきた。

周りを見てみれば、他の生徒たちもわたしたちの方を見ている。集中していたところにこんな騒ぎを起こされたのだから当然である。

「先生、御影さんの絵を見てください」

彼女は、わたしを先生の前に突き出す。

「いけませんよ、みんな集中しているのですから、あまり騒いでは……」

「それはそうですけど、御影さんの絵は人を不快にさせる暗い色が使われているんですよ。なのに、先生はもう少し明るい色を使えばいい、と言っただけでそれ以上は言いませんでした。納得できないです。先生は、暗い色を使ってはいけないということが分かっているのだから、御影さんにちゃんと教えるべきです」

先生は、少し困ったような顔をして、彼女をなだめる。

「確かに、暗い色の軽率な使用は避けられるべきです。先生も個人的には、海の色は明るい水色などで表現されるべきだと思います。昔と違って、社会の考え方も変わりました。明るい色が積極的に使われるようになり、芸術分野にもその思想は波及しています。絵にも流行があるとはいえ、人格主義社会の現代ではそういった絵が大半を占めることになるでしょう。

しかしながら、過去の絵画、現代の価値観に照らせば全く不愉快極まりないとされる作品たち……そうですね、ゲルニカなどは現代でも高名な絵画として残され、今なお高い評価を得ています。それはなぜだと思いますか?」

女生徒は困惑し、答えに窮する。

今となっては、ピカソの名とともにタイトルが記されているのみで、歴史の教科書に絵は載っていない。美術の教科書の隅っこで、時代の流れに葬られたようにひっそりと眠っているのみだ。よほど美術史に関心がある者でもなければ目に留まることもないだろう。彼女も、存在こそ知っていても、深く考えたことなどないだろう。

「それは……芸術作品としての価値が認められていて、当時の価値観を鑑みても、現代の基準で画一的に排除するべきでないとされているからです」

これは歴史の授業でならったことだ。水を飲むためにコップを用意するように、勉強の知識を定着させるため頭という器を用いただけのこと。誰も水の味なんて気にしないし、水が水素と酸素でできているなんて考えない。

歴史を本当の意味で学べていたのは、わたしくらいじゃないだろうか。……少々傲慢であったことは認めるけど。

「その通りです。道徳的、倫理的に許容されうる範囲を超えない限り、すなわち、公共の福祉に反しない限り表現の自由は認められています。芸術といっても、人々に暴力的表現などを与える特権があるわけではないし、現代の芸術家は人格主義の価値観に則り人を傷つける可能性を最大限排除するべきです」

じゃあ、と女生徒は一歩踏み出そうとするも、先生は矢継ぎ早に言葉を続けて静止する。

「しかし──過剰な圧力は芸術家の気勢をそぐことになりかねない。それこそ、私たちの目指す人格主義の完成を遠のける。主義主張とは人々に伝わる形にして初めて意味を成すのです。特に、負の感情。これだけは淡い色だけでは表せない。今でも、抗議活動などではカードに目を刺すような色が使われているでしょう」

ちら、とわたしの方に目を向ける先生。あなたの意見は? と問うているのだろう。

わたしは、周囲からの批判を覚悟で意見を述べる。

「わたしは、この海の姿を快く思っていません。無機質な建物に囲まれて、なんだか寂しそうなのです。うまく言えませんが、そう、海が悲しんでいるような」

「なるほど、悲しみを暗い色で表現ですか。古くからある絵の表現技法ですね。悲しい絵を描く必要がほとんどなくなった現代では消えつつある手法ですし、アルケングレーブの存在を称えるものですから、今回のテーマとは合っていません。残念ながら入賞することはないと思いますが、その試みは称えられるべきです。先生は、あなたの作品を支持します。社会のタブーに触れるものであっても、その芸術性まで否定することはありません」

気が付けば、クラス中の生徒がわたしたちに注目していた。先生の発言を聞き皆がざわざわと話し始める。徹底した他者の尊重を叩き込まれた子供たちだから、暗い色を許容した先生は理解しがたいのだろう。

他者を批判することもできないのだから、わたしが紺色に何を見出していたのかなんて考えることもないだろう。

先生は、全く納得できません、と怒りを露わにする女生徒に向かって言う。

「あなたにも非はあるのですよ、御影さんが一体なにを思って敢えて紺色を使ったのかを最初に聞かなかった。それは、他者の人格を軽んじていると言われても仕方ありません」

生徒への指導は教師の役目。指導のためならば、生徒を不快にさせるような厳しい言葉を使うことが特権的に許されている。人格主義に反する者が世に解き放たれないように、学校は社会に出る前の教育を施す場所なのだ。大人になる前に立派な人間としての素養を身に着けることで、成人した者は晴れて社会の構成員として認められる。

限定的とはいえ、人格を侵害できる教師という職業に就くのは非常に難易度が高い。現代の花形職業の一つとも言える。教員免許を取得するためには医師と同じく六年も大学に行かなくてはならない。ある意味人間の人生を背負うのだからその厳しさは妥当とも言える。

「っ! あ、あぁ……わ、私はなんてことを。御影さん、本当にごめんなさい。あなたのことを否定したかったわけではなくて……」

思わず笑いそうになった。さっきまでの強気な態度は消えてなくなり、涙ながらに謝罪している。

他者尊重を徹底していると、どうしても他者を傷つけることに過敏になる。彼女は人格主義を大義名分にわたしの色を糾弾したのに、今度は先生にわたしの人格侵害を指摘され加害者になってしまった。

これには色について議論を深めていた他の生徒たちも意識を向けざるを得なかった。彼らにとっても、これは看過できる問題ではないのだ。

「……? 御影さん、彼女も謝っているのですから、ほら、許してあげましょう」

許す……? 何を? 無垢の彼女がわたしの絵をなじったことを? いや、それに関しては正直あまり気にしていない。わたしがズレているという自覚はあった。

今わたしが許せないのは、人格尊重という正義を振りかざすくせに、自分が加害者になっているということにも気が付けないこの世界だ。誰かのためと言いつつ誰かを攻撃する。借り物の正義に盲従する人々に対して怒りがわいた。

──わたしの沈黙は、この社会にそぐわない荒々しい声に破られた。

「な、なんで許さないんだよ! こんなにも彼女が謝っているというのに!」

近くの男子が立ち上がって叫んだ。

そうだそうだ、と呼応してクラス中の生徒が声を上げはじめる。

「皆さん、落ち着いて!」

先生の声も聞いていない。生徒たちはわたしを怒鳴りつける。

「君は謝罪を拒絶するというのか?」「謝っているのに、自分が一番偉いとでも?」「この反人格主義者! 寛容を捨てた者に慈悲はない!」

みんな、口々に好き勝手叫ぶ。

わたしを悪者だと騒ぎ立てる。

その非難は、わたしに向けられたものだったのか、この優しさで窮屈な世界に向けられたものだったのか。今となっては分からない。

誰も絵のことなんて口にしていなかった。ただ、わたしが彼女の謝罪に対して応えなかったことについてしか言っていない。確かに、わたしも素直に「そうか、仲直りしましょうね」と言えばよかったのだけれど、それは自分の中で生まれた疑問を踏み潰すような気がして、まだまだ刺々しかった少女はそれを許せなかった。

そこから先のことはよく覚えていない。思い出せないけれど、思い出そうとすると苦しくなるから、きっと忘れてはいないのだろう。

そんなわたしがほとんど黒に見える紺色の出動服に身を包むことになるとは、夢にも思わなかった。