魔性の女

文字数 4,799文字

赤堀警察署の矢見刑事は、最近問題になっている或る事件を担当していた。

いつも洞察力が高い彼にしても、この事件のヒントが中々得られないでいた。

それは奇妙な事件だからだ。

今までなら、或る程度の証拠品や目撃情報で犯人を特定できるのだが、未だにその決め手がなくヤキモキしていた。

その事件とは、殺人ではなく、確かな被害届も出されていない。しかし、どういうわけか変な事件で、その界隈では気味が悪いという評判である。

それは、いつも決まって日曜日や祭日の日が多いという。さらに調査をしてみると雨の日や、天候の優れない日にはそれが起きないらしい。

最も顕著にそれが起きるのは、夜であり満月の日に限るという。その多くの被害は男性に限られていた。

その被害にあった男性達は、それに遭遇してから人が変わったようになるという。まるで生気を抜き取られたようになるというのだ。

それは一時的なもので、或る時期になると元に戻るらしいというが、定かでは無く、共通していることと言えば、皆、一様にその時の記憶が欠如していた。

しかし、厄介なことに、彼らはそれを快楽と感じているらしく、被害にあった者の中で、あまり非難めいたことを言う者は少ない。

とくにその被害(と言えるかどうか)にあった男性は成人に限られていた。

その中の一人である被害男性に、ベテランの矢見刑事は聴取したことがある。

しかし、彼はその時のことは記憶喪失のようにあまり憶えていないという、なぜかそれは嫌な記憶でないことだけは覚えているようだった。金銭を奪われたと言う事実も無い。

その届けを出すのは概ね男性の奥さんや恋人だが、実際に目に見える事件ではないので警察でも事件性が成立しないと取り合ってくれなかった。

そこで、その事件に興味を持った矢見刑事は単独で調べることにした。それには自分がどうやら(おとり)になるしかないと思った。

ある男性からの情報では、それに関係しているのかは、分からないが、或るマンションの隣りの部屋に住むという女性の挙動が少し変だという情報が入っていた。

その男性は被害者ではないが、それが妙に気になるという。矢見刑事はその男性に謝礼を払い、部屋を何日かを条件に借りることにした。男性はそれを快諾した。

だが、その女が事件と関わっているという証拠はまだない。

それを聞いたとき、矢見刑事の長年に渡り培っていた勘が働いた。

調べてみると、隣の部屋の女は普段はごく普通の女であり、顔は美しいが、あまり化粧もしていないし、着ている服装も地味で、どちらかというと目立たない女だと言う。

その女は、どこかの会社の事務員をしているらしい。矢見はその情報を元に女が勤務している会社を探し出した。

或る日に出かけて、その会社の総務課の課長に会った。捜査の為といって女の写真を借り、情報を聞き出したのだが、結果的には特に不審な点は何もなかった。

男がいるわけでもなく、ごく普通のOLだという。

しかし、矢見は諦めなかった。女が会社から帰ってくる頃に、借り上げた女の隣の部屋で張り込みをして、数日経っていたが、その夜は満月になるとテレビの天気予報は言っていた。

その日は丁度、休日であり、矢見の推察によれば、事件は満月の休日に起こる確率が高いことも突き止めてある。

隣の部屋で矢見は耳を澄ませ、女が出かけるのを見逃さないようにしていた。今までにも、そういう日が何日かあったが、何も起こらなかった。

しかし、何故かその日に、矢見は胸騒ぎを感じた。夕方になり、空には満天の月が照らしていたが、辺りが薄暗くなった時、なにやら女が行動を始めたようである。

矢見は部屋の電気を消したまま、女が部屋を出る前に、借りた部屋から抜け出し、目立たないところに身を隠し、女が出てくるのを待っていた。

やがて、ガチャガチャという部屋の扉に鍵をかけ、女は出てきた。矢見は隠れながら、その女を見て驚き危うく声を出しそうになっていた。

女はまるで別人に変身していたからだ。

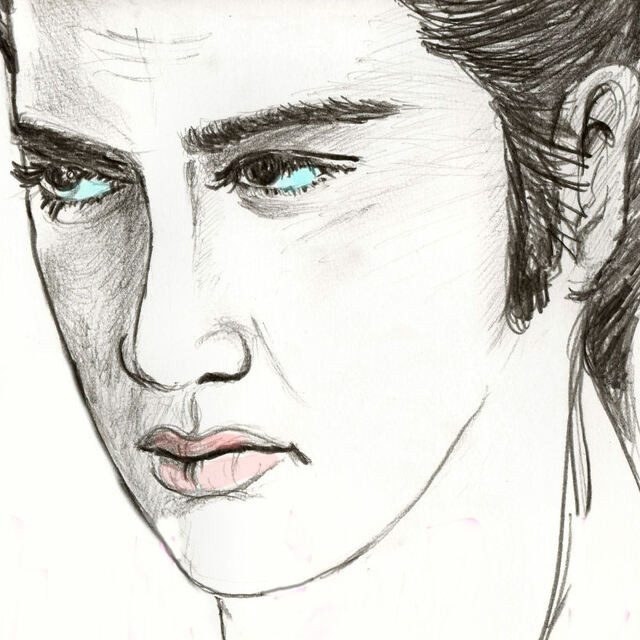

いつも手入れをしていないような、艶のない髪は艶やかで、しっとりとして肩まで垂れていた。

その顔はドギツイのではなく、上品に化粧をしていた。長いまつ毛からはキラキラとした瞳が憂いを含んでいた。

しかも、なぜか微笑んでいるように見える。

その姿は貴婦人のようにセンスの良い服を着て、颯爽と歩き始めていた。矢見はいつしか我を忘れて女に見惚れていた。

しかし、頭を振って思い直し、女の後を追うように、気づかれないように慎重に尾行をしていた。

偶然かわからないが、その夜は誰も歩いている人に出会わなかった。矢見はいつのまにか自分が刑事だということも忘れ、夢遊病者のように女の後についていった。

何故か、頭の中で変化が起き、女から隠れることさえ忘れていた。どのくらい歩いただろうか、女は暗い或る広い公園にきていた。そして、そこにある長いベンチの上に座った。

どこに持っていたのか、煙草を取り出して、一服吸い始めていた。そして、呆然と木の陰に立っている矢見に向かって言った。

「こちらにいらっしゃいな、矢見さん」

(えっ? 俺のことを知っているの?)と思いながら、矢見は恐る恐る女に近づいた。

「煙草は吸うのでしょう?」

「ああ、まあね」

「では、これでいかがですか?」

女は吸っていた煙草を矢見に渡した。矢見は無意識でそれをもらい、吸っていた。何故か、良い香りがしたが、思わず目眩がしそうになってくる。

矢見は薄暗い街灯の下で、初めて女を見た。

空には満天の月と、薄ぼんやりとした街灯だけが頼りだった。月の光に照らされたその顔は今までにも見たことのないほどの美しさだった。

そのとき、矢見は完全に女の謎めいた魅力に囚われていた。じっと見つめられると、その眼の中に吸い寄せられる気がした。

すでに矢見は自分を失っていたが、その原因は分からない。だが女が醸し出す妖気がそうさせていることに、矢見は気が付かないでいた。

女からは仄かな上品で良い香水の香りがしていた。しかし、失いかけていた意識の中で、どこかで女の魅力に負けまいとする意識だけは矢見の中で少しは残っていた。

このままでいれば、自分はあの男達と同じようになってしまう。そう思いながらも、この不思議な女の呪縛から抜け出せない自分を感じていた。

(このままでいたら、俺は男達のように腑抜けになってしまう)そう思っていると、少しずつだが自我に目覚めていくような気がした。

そして、女は言った。

「矢見さん、女性はお好きですか?」

矢見は女が嫌いではない、仕事が明けた時など、後輩を連れて女達がたむろすスナックへ行くのが好きだった。

しかし、いまこの女の前で、それを告白すると、よからぬことが起こりそうで、敢えて反対のことを言った。

「いや、あまり好きじゃないね、奥さんもいないし」

確かに、矢見は独身だった。

「そうですか、少し変わっていますね、男の人なのに」

そう言って女は白い歯をみせて笑った。

矢見は少しずつ自分に戻りかかっていた。しかし、女も強 かである。

「まさか、女性を知らないわけではないでしょうね」と女は矢見の目を見つめながら言った。

その黒く澄んだ目で見つめられると、頭がクラクラしそうになるのを矢見は必死に堪えていた。

それは長年に渡り勤め上げてきた刑事という誇りかもしれない。

しかし、この歳になって(女を知らない)とはとても言えなかった。

「知っているさ、それがどうした?」

女はさらに冷ややかな眼で見つめつつ

「その顔でね、うふふ」

「な、なにがおかしい?」

「まあ、知ってれば良いわよ、その年で童貞じゃね」

そう言いながら女は笑った

(くそっ! この女……)

と思いながらも矢見はまだ女の呪縛から抜け出せないでいた。

矢見は女を見つめていると、何故か心が乱されることに気がついた。

(そうだ、女の目を見なければ良いんだ、目を瞑ろう)

そう思うと何故か心が軽くなっていた。

そしていよいよ矢見の反撃が始まった。

目を瞑りながら「なんで君は昼間と夜ではそんなに、変わるんだい?」

そう矢見が言った時、女の態度が変わった。

「そ、それが、なによ……変わったって良いでしょ!」

明らかに女は狼狽していた。

しかし、矢見は目を開けなかった。もし、開いていれば………今頃、矢見の命はなかったかもしれない。

それから沈黙が続いていた。どのくらい経っただろうか、

矢見が恐る恐る目を開けた時、そこには誰もいなかった。

ただ、満天の夜の下で公園のベンチに座っていたのは矢見だけだった。

そして、そのベンチの足元には女が吸っていた煙草の吸い殻が落ちている。

慌てて、矢見はそこから立ち上がり、あの部屋に戻った。

だが、隣の部屋には人の気配が無い。

そして、次の日に、矢見は隣の女のことをマンションの管理人に聞いた。

「あの、私は刑事ですが、あの隣の部屋にいる人はどんな人ですか?」

「いや、あの部屋は誰にもお貸ししていません、空き部屋ですよ」

と言って管理人は怪訝な顔をして矢見を見た。

その日に矢見刑事はあの女が勤務している会社に出向いていた。

矢見にあの時の総務課長が対応していた。

「すみません、先日お聞きした事務の女性に会いたいのですが……」

「はい、あそこにいますので呼んでみましょう、可菜ちゃん!」

矢見が待っていると、やはりあの女だった、しかし昨日の女とはまったく違っていた。たしかに顔は似ているのだが、別人のようだった。

「課長さん、少し彼女にお話しが……」

「分かりました、可菜ちゃん、会議室が空いているから、そこで刑事さんの話を聞いて上げて」

「あ、はい」

矢見は可菜の後に付いて、会議室の中に入っていった。

矢見はじっと可菜の顔を見つめながら言った。

「失礼ですが、昨日貴女はマンションに帰りましたか?」

「はい、帰りましたよ、それがどうしましたか?」

彼女は、怪訝な顔をして矢見の顔を見ていた。

「いや、実は……」

矢見が昨日のことを話そうと、可菜の顔を見たときだった。

可菜の目つきが急に変わった。昨日のように化粧はしていなかったが、その目は昨日の女の目をしていた。そして言った。

「よく私のことを調べたのね、さすが刑事さんだわ」

そう言うと、女は矢見に顔が密着するほど近づいていた。

その目で見つめられると、昨夜のように矢見は頭がくらくらしてきた。

そして立っていられなくなり、そのまま意識を失い倒れていた。

次の日に、矢見が気が付いたのは病院のベッドの上だった。まだ頭がズキズキと痛む。腕には点滴の針が刺さっている。

「あれ、ここは病院かな?」

そう言って辺りを見渡したとき、誰かがいた。そこにいたのは可菜だった。

「刑事さん、気が付かれましたか?」

「あっ! 貴女は?」

矢見はそう思いながらも何故か彼女が誰だかを思い出せなかった。ここ数日間の記憶が消えていたからである。

それから、矢見は刑事を辞めた。

そして、彼は可菜の紹介であの会社の警備員として雇われていた。

記憶が無くなった刑事では、刑事が勤まらないからである。

受付で社員の会社員証を見て、社員の確認をするのが彼の仕事である。

「おはよう、矢見……」

女の声は彼を呼び捨てにしていた。

その声の主は、彼の前に立っている可菜だった。

「あ、おはようございます、可菜様!」

矢見は可菜に緊張をして敬礼をした。

女は軽く微笑みながら矢見の耳元で囁いた。

「今夜も私のマンションにいらっしゃい、良いわね」

「はい、可菜様!」

矢見は最敬礼して可菜を見つめていた。

可菜は薄笑いを浮かべ、その目は妖しく光っていた。

(これで矢見は何人目の男になるのかしら……)

彼は、あれから痩せて別人のようで、見違えるようになっていた。

了

いつも洞察力が高い彼にしても、この事件のヒントが中々得られないでいた。

それは奇妙な事件だからだ。

今までなら、或る程度の証拠品や目撃情報で犯人を特定できるのだが、未だにその決め手がなくヤキモキしていた。

その事件とは、殺人ではなく、確かな被害届も出されていない。しかし、どういうわけか変な事件で、その界隈では気味が悪いという評判である。

それは、いつも決まって日曜日や祭日の日が多いという。さらに調査をしてみると雨の日や、天候の優れない日にはそれが起きないらしい。

最も顕著にそれが起きるのは、夜であり満月の日に限るという。その多くの被害は男性に限られていた。

その被害にあった男性達は、それに遭遇してから人が変わったようになるという。まるで生気を抜き取られたようになるというのだ。

それは一時的なもので、或る時期になると元に戻るらしいというが、定かでは無く、共通していることと言えば、皆、一様にその時の記憶が欠如していた。

しかし、厄介なことに、彼らはそれを快楽と感じているらしく、被害にあった者の中で、あまり非難めいたことを言う者は少ない。

とくにその被害(と言えるかどうか)にあった男性は成人に限られていた。

その中の一人である被害男性に、ベテランの矢見刑事は聴取したことがある。

しかし、彼はその時のことは記憶喪失のようにあまり憶えていないという、なぜかそれは嫌な記憶でないことだけは覚えているようだった。金銭を奪われたと言う事実も無い。

その届けを出すのは概ね男性の奥さんや恋人だが、実際に目に見える事件ではないので警察でも事件性が成立しないと取り合ってくれなかった。

そこで、その事件に興味を持った矢見刑事は単独で調べることにした。それには自分がどうやら(おとり)になるしかないと思った。

ある男性からの情報では、それに関係しているのかは、分からないが、或るマンションの隣りの部屋に住むという女性の挙動が少し変だという情報が入っていた。

その男性は被害者ではないが、それが妙に気になるという。矢見刑事はその男性に謝礼を払い、部屋を何日かを条件に借りることにした。男性はそれを快諾した。

だが、その女が事件と関わっているという証拠はまだない。

それを聞いたとき、矢見刑事の長年に渡り培っていた勘が働いた。

調べてみると、隣の部屋の女は普段はごく普通の女であり、顔は美しいが、あまり化粧もしていないし、着ている服装も地味で、どちらかというと目立たない女だと言う。

その女は、どこかの会社の事務員をしているらしい。矢見はその情報を元に女が勤務している会社を探し出した。

或る日に出かけて、その会社の総務課の課長に会った。捜査の為といって女の写真を借り、情報を聞き出したのだが、結果的には特に不審な点は何もなかった。

男がいるわけでもなく、ごく普通のOLだという。

しかし、矢見は諦めなかった。女が会社から帰ってくる頃に、借り上げた女の隣の部屋で張り込みをして、数日経っていたが、その夜は満月になるとテレビの天気予報は言っていた。

その日は丁度、休日であり、矢見の推察によれば、事件は満月の休日に起こる確率が高いことも突き止めてある。

隣の部屋で矢見は耳を澄ませ、女が出かけるのを見逃さないようにしていた。今までにも、そういう日が何日かあったが、何も起こらなかった。

しかし、何故かその日に、矢見は胸騒ぎを感じた。夕方になり、空には満天の月が照らしていたが、辺りが薄暗くなった時、なにやら女が行動を始めたようである。

矢見は部屋の電気を消したまま、女が部屋を出る前に、借りた部屋から抜け出し、目立たないところに身を隠し、女が出てくるのを待っていた。

やがて、ガチャガチャという部屋の扉に鍵をかけ、女は出てきた。矢見は隠れながら、その女を見て驚き危うく声を出しそうになっていた。

女はまるで別人に変身していたからだ。

いつも手入れをしていないような、艶のない髪は艶やかで、しっとりとして肩まで垂れていた。

その顔はドギツイのではなく、上品に化粧をしていた。長いまつ毛からはキラキラとした瞳が憂いを含んでいた。

しかも、なぜか微笑んでいるように見える。

その姿は貴婦人のようにセンスの良い服を着て、颯爽と歩き始めていた。矢見はいつしか我を忘れて女に見惚れていた。

しかし、頭を振って思い直し、女の後を追うように、気づかれないように慎重に尾行をしていた。

偶然かわからないが、その夜は誰も歩いている人に出会わなかった。矢見はいつのまにか自分が刑事だということも忘れ、夢遊病者のように女の後についていった。

何故か、頭の中で変化が起き、女から隠れることさえ忘れていた。どのくらい歩いただろうか、女は暗い或る広い公園にきていた。そして、そこにある長いベンチの上に座った。

どこに持っていたのか、煙草を取り出して、一服吸い始めていた。そして、呆然と木の陰に立っている矢見に向かって言った。

「こちらにいらっしゃいな、矢見さん」

(えっ? 俺のことを知っているの?)と思いながら、矢見は恐る恐る女に近づいた。

「煙草は吸うのでしょう?」

「ああ、まあね」

「では、これでいかがですか?」

女は吸っていた煙草を矢見に渡した。矢見は無意識でそれをもらい、吸っていた。何故か、良い香りがしたが、思わず目眩がしそうになってくる。

矢見は薄暗い街灯の下で、初めて女を見た。

空には満天の月と、薄ぼんやりとした街灯だけが頼りだった。月の光に照らされたその顔は今までにも見たことのないほどの美しさだった。

そのとき、矢見は完全に女の謎めいた魅力に囚われていた。じっと見つめられると、その眼の中に吸い寄せられる気がした。

すでに矢見は自分を失っていたが、その原因は分からない。だが女が醸し出す妖気がそうさせていることに、矢見は気が付かないでいた。

女からは仄かな上品で良い香水の香りがしていた。しかし、失いかけていた意識の中で、どこかで女の魅力に負けまいとする意識だけは矢見の中で少しは残っていた。

このままでいれば、自分はあの男達と同じようになってしまう。そう思いながらも、この不思議な女の呪縛から抜け出せない自分を感じていた。

(このままでいたら、俺は男達のように腑抜けになってしまう)そう思っていると、少しずつだが自我に目覚めていくような気がした。

そして、女は言った。

「矢見さん、女性はお好きですか?」

矢見は女が嫌いではない、仕事が明けた時など、後輩を連れて女達がたむろすスナックへ行くのが好きだった。

しかし、いまこの女の前で、それを告白すると、よからぬことが起こりそうで、敢えて反対のことを言った。

「いや、あまり好きじゃないね、奥さんもいないし」

確かに、矢見は独身だった。

「そうですか、少し変わっていますね、男の人なのに」

そう言って女は白い歯をみせて笑った。

矢見は少しずつ自分に戻りかかっていた。しかし、女も

「まさか、女性を知らないわけではないでしょうね」と女は矢見の目を見つめながら言った。

その黒く澄んだ目で見つめられると、頭がクラクラしそうになるのを矢見は必死に堪えていた。

それは長年に渡り勤め上げてきた刑事という誇りかもしれない。

しかし、この歳になって(女を知らない)とはとても言えなかった。

「知っているさ、それがどうした?」

女はさらに冷ややかな眼で見つめつつ

「その顔でね、うふふ」

「な、なにがおかしい?」

「まあ、知ってれば良いわよ、その年で童貞じゃね」

そう言いながら女は笑った

(くそっ! この女……)

と思いながらも矢見はまだ女の呪縛から抜け出せないでいた。

矢見は女を見つめていると、何故か心が乱されることに気がついた。

(そうだ、女の目を見なければ良いんだ、目を瞑ろう)

そう思うと何故か心が軽くなっていた。

そしていよいよ矢見の反撃が始まった。

目を瞑りながら「なんで君は昼間と夜ではそんなに、変わるんだい?」

そう矢見が言った時、女の態度が変わった。

「そ、それが、なによ……変わったって良いでしょ!」

明らかに女は狼狽していた。

しかし、矢見は目を開けなかった。もし、開いていれば………今頃、矢見の命はなかったかもしれない。

それから沈黙が続いていた。どのくらい経っただろうか、

矢見が恐る恐る目を開けた時、そこには誰もいなかった。

ただ、満天の夜の下で公園のベンチに座っていたのは矢見だけだった。

そして、そのベンチの足元には女が吸っていた煙草の吸い殻が落ちている。

慌てて、矢見はそこから立ち上がり、あの部屋に戻った。

だが、隣の部屋には人の気配が無い。

そして、次の日に、矢見は隣の女のことをマンションの管理人に聞いた。

「あの、私は刑事ですが、あの隣の部屋にいる人はどんな人ですか?」

「いや、あの部屋は誰にもお貸ししていません、空き部屋ですよ」

と言って管理人は怪訝な顔をして矢見を見た。

その日に矢見刑事はあの女が勤務している会社に出向いていた。

矢見にあの時の総務課長が対応していた。

「すみません、先日お聞きした事務の女性に会いたいのですが……」

「はい、あそこにいますので呼んでみましょう、可菜ちゃん!」

矢見が待っていると、やはりあの女だった、しかし昨日の女とはまったく違っていた。たしかに顔は似ているのだが、別人のようだった。

「課長さん、少し彼女にお話しが……」

「分かりました、可菜ちゃん、会議室が空いているから、そこで刑事さんの話を聞いて上げて」

「あ、はい」

矢見は可菜の後に付いて、会議室の中に入っていった。

矢見はじっと可菜の顔を見つめながら言った。

「失礼ですが、昨日貴女はマンションに帰りましたか?」

「はい、帰りましたよ、それがどうしましたか?」

彼女は、怪訝な顔をして矢見の顔を見ていた。

「いや、実は……」

矢見が昨日のことを話そうと、可菜の顔を見たときだった。

可菜の目つきが急に変わった。昨日のように化粧はしていなかったが、その目は昨日の女の目をしていた。そして言った。

「よく私のことを調べたのね、さすが刑事さんだわ」

そう言うと、女は矢見に顔が密着するほど近づいていた。

その目で見つめられると、昨夜のように矢見は頭がくらくらしてきた。

そして立っていられなくなり、そのまま意識を失い倒れていた。

次の日に、矢見が気が付いたのは病院のベッドの上だった。まだ頭がズキズキと痛む。腕には点滴の針が刺さっている。

「あれ、ここは病院かな?」

そう言って辺りを見渡したとき、誰かがいた。そこにいたのは可菜だった。

「刑事さん、気が付かれましたか?」

「あっ! 貴女は?」

矢見はそう思いながらも何故か彼女が誰だかを思い出せなかった。ここ数日間の記憶が消えていたからである。

それから、矢見は刑事を辞めた。

そして、彼は可菜の紹介であの会社の警備員として雇われていた。

記憶が無くなった刑事では、刑事が勤まらないからである。

受付で社員の会社員証を見て、社員の確認をするのが彼の仕事である。

「おはよう、矢見……」

女の声は彼を呼び捨てにしていた。

その声の主は、彼の前に立っている可菜だった。

「あ、おはようございます、可菜様!」

矢見は可菜に緊張をして敬礼をした。

女は軽く微笑みながら矢見の耳元で囁いた。

「今夜も私のマンションにいらっしゃい、良いわね」

「はい、可菜様!」

矢見は最敬礼して可菜を見つめていた。

可菜は薄笑いを浮かべ、その目は妖しく光っていた。

(これで矢見は何人目の男になるのかしら……)

彼は、あれから痩せて別人のようで、見違えるようになっていた。

了