第4話 ヴァージン・ヱンゲージ

文字数 15,836文字

眼を開けると、マグマに呑み込まれ、溶けていないのは、都庁とその周辺のビルだけだった。都庁は、それだけ青白い光に包まれ、ミカの足下まで照らしていた。あの最初に鋼鉄の巨人が槍を向けた都庁だけが不思議と無傷だった。よかった! あぁわたしの聖地! ミカはまっしぐらに走った。街が、世界がすべて黄色く輝くマグマの海に変化しつつあり、地球が生まれた頃の大地に戻ったような状態で、都庁舎とその周辺だけが奇跡的に残されている。女の予言は適中し、世界は滅んだ。それは彼の言った世界と同じだった。

都庁の前に、少年が立っていた。ミカは直感した。原田亮に違いない。緊張する。あぁこの人が……。ミカが思い描いたイメージを完璧に表した少年。背は百七十五センチくらい。うりざね顔の細面、強く優しい眼差し、火の影響で頬に煤が着いているが肌は透き通るように白い。綺麗な目をした少年だった。黒いズボンに白いシャツ、学蘭の前を開けている。期待通りの姿。自分と同じ高校生だ。顔つきは若いが、大人びたその目に、同級生に感じられるような幼さはない。原田亮は、こんな状況だというのに落ち着きを感じる少年だった。

ミカは今、本当に自分に必要な相手に出会った、という感覚が全身を貫いていた。黒木先生への恋心が、憧れにすぎないというユキヱの言葉を思い出す。その想いは、一瞬にして宇宙の彼方へ吹っ飛んだ。黒木先生を追い掛けてきた自分が、ただ迷っていただけだったという事が分かってしまった。これが本当の-------。そしてユキヱに本当に謝りたいという後悔の念、感謝の想い。ミカは今夜、亮に会う運命だったのかもしれない。あの女の予言通り。ミカは世界が滅びる不安よりも、これから起ころうとしている事に対する期待の方が勝った。

* * *

屋上のミカは、目をつぶったまま満足そうにほほ笑んでいる。

* * *

「原田亮、でしょ? わたし、さっき電話で話した来栖ミカよ!」

ミカは自分の声の甲高さが気になった。

「------やっぱり来栖ミカそのものだ。髪型も何もかも。制服着てるのは初めてみたけど。あぁ緊張するな-------」

亮にとっては、憧れの歌姫が目の前に現れたのだ。無理もない。

「でも、どうやってここに来る事ができたんだ?」

当惑気味の原田亮は自分より頭一つ低いミカの顔を覗き込んだ。

「話せば複雑なんだけど」

亮は事情を聞かされていないらしい。どう説明していいのか困った。

「うん。なんだか、分からないけどさっき教えられたのよね。あなたの所と同じように街がどんどん破壊されていって。それでここへ行くように教えられたのよ」

「そうか。なんだか分からないけど、よかったよ会えて!」

亮はそういう結論に達した。ミカは大きな瞳で原田亮の顔をじっと見ている。亮は、スーパーアイドルの来栖ミカが自分を頼っている状況に、こうして世界が破壊でもされなかったら、会えるなんてことは絶対になかったと思うのだった。

「あ、あたしも」

ミカは亮を見上げて軽く微笑んだ。瞬間、自分のハートが開かれて相手から太陽が飛び込んできたようだった。黒木先生に対して、今の瞬間感じているようにハートがパーッと開かれてエネルギーが入ってきて感激することがあったか? 一度もない。ミカの恋心は、実際は釣り合わない自分自身にいらだち、焦燥感でいっぱいだった。いつだってそうだった。黒木先生と一緒に居ても、本当は辛くて、決して幸せな気分に包まれていた訳じゃない。背伸びしていた苦しさ。黒木先生に近づきたくて、逆に、自分らしさをどんどん失って、何もかも見失って、それで追い詰められた。何もかも不自然で無理があった。

しかし原田亮という少年は違う。話していても、飾ることなく自然に、相手に対して素直な感情を出すことができる……。黒木と会うとき、ミカは毎回が自分を愛してくれるための戦いだと感じていた。そして同時に苦しみでもあった。原田亮に対しては、そんな戦いなど不要だった。それどころか、安心、自然、幸福感……。彼の傍にいられる自分が、これほど幸せなら、一体今までの悩みや苦しみは何だったんだろう。ばかばかしい限りだ。

「君はやっぱり前からこっちに居たのか?」

「ううんそうじゃない。二つの世界が一つになったのよ! って言っても、あたしもよく分かってないんだけどさ、えーと、世界をもう一度やり直さなくちゃいけないのよ。二人で、最初から。そのためにあたし達、会う必要があったらしいわ」

ミカは頭が半分パニックになりながら説明する。

「ともかく、ここは危ない。中に入ろう」

亮は都庁のツインタワーを見上げている。

「今ならタワーの中に入れるかもしれない!」

「え? ひょっとして今まで入れなかったの?」

ミカは呆気に取られる。

「そうだよ。ここは普通は俺のようなただの人間は入れないからな」

「えぇ? あたしんとこじゃただの都庁だけど。でも、それが分かっててここに来たんでしょ?」

「ああ、まあな」

亮はミカの手を引いて、自動ドアへと向かう。手を取られる事が何の違和感もなく、自然だった。ドアは開いた。

「やっぱりだ。入れた!」

中は外の火炎地獄と完全に隔絶されて、静かで涼しかった。

「ちょっと待ってよ、何ここ……都庁じゃないじゃん」

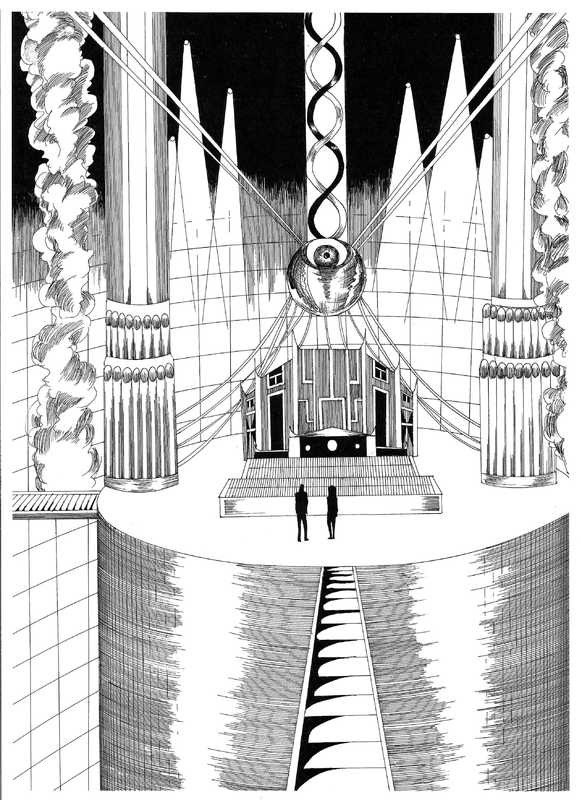

ミカは建物の内部をよく見て驚いた。都庁ではなかった。ガラスばりの壁面を持つ広いフロアは、遥か上階の方まで吹き抜けになっており、そこをプラチナとピンク色の、DNAのような二重らせんの金属製のオブジェが貫いている。

「セレン研究所だ」

「でも、誰も居ないね」

「ああ。俺が来る前から、とっくに無人化していたらしいな。さっきまで入れなかった俺が、君と一緒なら入ることができた。タワーのAIが俺達を受け入れたってことだ。俺達二人で、セレン研究所に来る必要があったのかもしれない。だからタワーだけ、世界の破局から免れて、壊れることもなく建っている。君、決戦兵器の事、何か聞いてないか?」

ミカは怪訝な顔で亮の質問を聞く。

「ううん、知らない。何それ」

「セレン研究所のスーパーコンピュータの事。じゃあどこまで知っている? 君は、どこで俺達が出会って世界を救うっていう話を聞いたの」

外からゴーゴーという音が響いてくる。

「……えーと変な女が現れて、わたしにそう言ったのよ。いろいろと。実はわたしもよく分かってなくって。わたしとあなたの電話を繋げたのも、その女の仕業だって言うのよ。二つの世界が融合すると、新しい宇宙が誕生して世界が救われるんだって」

ミカは頭をかいた。

「その女って、ひょっとして四十くらいの年齢だったか?」

「いや、違うと思う」

「じゃ、高校生くらいか?」

「たぶん二十五くらいかな」

「違うのか……。じゃあ君が会ったのは、俺の母親でもなければ、時輪ひとみでもないらしいが。一体誰なんだろう」

「さぁ。あたしも知らない女。で、決戦兵器って?」

「この地下にある、スーパーコンピュータで世界を救う力があるらしい。俺の母さんは、そのオペレータだった」

「あなたのお母さんが? そうだったの。ここ、単なる建物じゃないのね」

亮はエレベータに向かって歩いていく。

「世界を救う力を持ったタワーさ。時空を変えているとかで、表向きは外見も内部も都庁なんだけど、実は政府の秘密組織の建物で特殊な方法で入るらしい。さっきも言った通り、普通の人間には中へ入れない。中に入っても、君の世界と同じで『都庁』に入るだけなんだよ。母親の話によると、ここにある決戦兵器が正常に稼動してさえいれば、世界を敵の手から守る事ができたらしい。そして世界を救う事ができると聞いた。俺が聞いた限りでは、そのはずだ」

亮の話は、彼の世界では普通の内容なのかそうでないのか知らないが、謎めいている。

「それでお母さんを探していたの?」

「ああ、そうだ。母親とはもう半年間会っていなかった。俺は最初、政府の何かの重要な仕事をしているとしか聞かされていなくて、詳しい内容は聞かされてなかった。ある日を境に、携帯が繋がらなくなくなった。全く連絡が取れなくなったんだ。そうしたら、学校で同級生の時輪ひとみがいきなり俺に、母親の事知ってるって言ったんだ。それまで時輪ひとみとは、一切話した事がなかったから驚いたんだけど。実はひとみも、母親と同じ、ここで働いていたセレン研究所のメンバーだったんだ」

時輪ひとみはその時、原田亮に言った。

「カグヤさんにも私にも、……特殊な力がある。そうした力のある人達が政府に集められている。戦争に利用されるのよ。わたしも、その一員なんだ。セレン研究所には、特殊な能力者たちが集められて、決戦兵器・ヱルセレンを操作するのよ……。私たちはヱルセレンを使って、人類の敵、ディモンと戦うことになっているの。カグヤさんは私たちと比較にならない、一番力を持っているわ」

ヱルセレンというのは、コンピュータの名前なのだ。亮の母親は、原田(ハラダ)カグヤというらしい。

「人間の意識は力なの。意識は世界に影響を及ぼしている。想念の磁気エネルギー、それはアストラル波というもの。世界は人の心が作り出すのよ。人類の想念は、地球の未来を明るいものにも暗いものにもするわ。人間程、強力な想念エネルギーを放つ存在は、この星に存在しない。人間のアストラル波は人間自身のみならず、鉱物、植物、動物、地球の環境の全体に影響を及ぼしているほどよ。だから、人間のアストラル波の集積が地球の運命を握っている。誰もが世界と有機的に繋がっている。考えた事は一瞬にして世界を駆け巡り、現実化する。そう、世界は繋がっているのよ」

ひとみの話は、亮の想像の範疇を超えていた。

「人の歴史は、大量の闇を放出し、取り返しの着かないところまで来ている。今、地球は大量の人間のマイナスの想念エネルギーが渦巻いているのよ。目下、増大している最中。ダークフィールドが溜りに溜って、スモッグのように地球を覆い、苦しめ、死にいたらしめようとしている……」

地球を取り巻いているヴァン・アレン帯は、グリッドを経由し、地上の人間、動植物、鉱物の集合的無意識と繋がっているという。それが、地球と生命の意識、及び時空を維持しているのだ。これまでの人類の歴史が生み出した破壊想念の集積。人の生み出したダークフィールドはヴァン・アレン帯を通して世界に天変地異をもたらすのである。

しかし一方で、希望も存在した。闇の反対のライトフィールドは、世界を平和に保つ。これまで、両者の均衡は辛うじて保たれ、地球は維持されていた。

ところが現在、ダークフィールドはライトフィールドを圧倒しつつあった。もしこのままダークフィールドが、ライトフィールドに勝ってしまったら、地球は滅亡へと突っ走っていく。全てを破壊する天変地異が起こり、文明も自然界も破壊する。

それは、地球という生命体が自らの生命を維持するために、体内に溜め込んだダークフィールドを宇宙へと放出する事によって、引き起こされる大惨事だった。つまり、生命の毒素排泄機能、デトックスということらしい。

少しでもエネルギーの比率がダークフィールドに転じたら、あっという間に世界は滅びていく。そうしないと、星がダークフィールドによって死んでしまうからだ。

ヴァン・アレン帯に渦巻く、ダークフィールドとライトフィールドの天秤の、ちょうど真ん中に立つのが「世界の観測者」という存在だ。

光と闇の均衡の中で、観測者はグリッドに接続され、『創造主』として世界の運命を物理的に決定するようにコンピュータによって調整された。

それは人類の代表者として、その人の想念が世界の運命を決定する立場になる。少しでも観測者自身のダークフィールドがライトフィールドを勝ったら、それで世界の運命は決まる。怒りや憎しみ、恐怖の想念にとらわれたなら、この世界は滅びてしまうのだ。

「ひとみから聞いた話だと、母には決戦兵器と呼ばれるコンピュータと同通する、何か特殊な力があったらしい。それは、母じゃないと駄目らしいんだが。母さんの力を決戦兵器に掛けると、敵軍の侵入をくい止め、殲滅する事ができるはずだった。東京の空に出現した、ダークシップという敵の船を。だが、突然母さんは居なくなった。だから、決戦兵器は敵を倒す事ができなかった。失敗したんだ。俺はひとみの連絡を待った。世界を救えるのは、俺が知る限り、母さんしかいなかったから、どうなってるのか知りたかった。でもひとみから連絡も途絶え、彼女は電話に出なくなった。ところが突然、またひとみから電話があったんだ。でも、何も言わずにすぐに切れた。それっきり、電話はない。それで俺は都庁に向かった。だけどここに辿り着いても、中に入る事はできなかった。だから、入口でずっと電話を掛けていた」

ひとみという人の話は、ミカの前に現れた女の言葉と通じるものがあった。

だが、亮の語る彼の東京は、脳天気なミカの日常とは懸け離れた世界だった。それは一刻も早く目を覚ましたい悪夢が延々と続く地獄だった。

「戦争って? 何が襲ってきたの?」

半年前、亮の世界に、月から悪魔が現れた。

それ以来、月から降りてきたディモンの軍団の先兵が、地球のあらゆる軍事力を制圧するのに大した時間は掛からなかった。彼らの黒い船の数は僅か十機だったが、しかしそれで地球を制するのに十分だった。だがそれも月にある軍の極一部が現れた過ぎなかったらしい。十機は世界の各大都市に降り立った。東京上空にも、その黒い船は現れた。人類の軍事力でディモン軍に対抗する術はなかった。そして黒い船の中から、ディモン・スターと呼ばれる敵が地上に現れ、抵抗する人間の虐殺を開始した。世界は地獄と化した。

戦争が長引き、ディモン兵器が撃つプラズマ砲で東京の建物はほとんど焼けただれ、廃墟となった。

ディモン軍の地球征服と共に、全世界で天変地異が起こった。まずアメリカ大陸が東部と西部からそれぞれ沈み込み、最終的にロッキー山脈だけになった。ヨーロッパも半分沈んだ。世界中が壊滅した。日本も同じ危機の中にあった。

空は赤と黒の縞が幾重にも連なる色合いになり、大地から湧き出たガスが吹き出し、雲は低かった。ひっきりなしに稲妻が輝き、地震が継続した。赤茶色に濁った色の雨が降ってくる。ディモンたちが呼んだ流星群が時折降ってきた。

ディモンはほとんど地球を支配しつつあった。廃墟と化した東京で、極僅かに残された軍が抵抗組織を形成し、溢れるディモン達と戦っていた。だが通常軍で勝てる相手ではなく、抵抗虚しく次々敗退していった。

そうした中で、セレン研究所だけが、人類最後の抵抗軍となった。その抵抗軍の中に、時輪ひとみも居た。亮はひとみから、母が居なくなり、人類が最後の反撃のチャンスを失い、窮地に立たされた事を伝えられた。人類の唯一の希望であるセレン研究所が失敗したのだ。そしてひとみの連絡も途絶えた。しばらくして、ひとみから突然電話が入り、亮は都庁に向かう事にした。

亮は、抵抗組織によって一般人の立ち入りが禁止されている二十三区内に入った。母親に会う為に。そこは、敵が支配し地獄と化している場所だった。東京は廃墟であり核兵器を打ち込まれたように見る影もなかった。本当にこれが東京なのか? 亮には信じられなかった。何もかもズタズタに破壊されており、まるでスラム街か、あるいは古代ローマ遺跡のようである。

だが、もしかすると原田カグヤは逃げ、生き伸びているのかもしれない。亮は母親を発見し、もう一度セレン研究所の決戦兵器を動かせば、再び世界を救えるかもしれないと思っていた。

人の黒焦げ死体がどこまでも転がっている。侵略者に対する激しい怒りを覚えたが、亮にはどうする事もできない。その時、始めて目の当たりにしたディモン・スター達は意外な事に全く人間にそっくりだった。まるで、人間と区別が着かない。しかし、空を飛び、破壊光を発する能力は人間でない事を示し、その無慈悲さは人間界のどのような残酷さをも超越した。彼らはその恐るべき超能力を使って、殺戮を楽しんでいるようだった。

亮はひたすら隠れ、自分には何の力もない事を思い知った。ただの人間にとって、ディモン・スターの前には逃げる他なかったのである。

東京に、軍の残党勢力である抵抗組織が僅かに残っていた。亮は、新宿に辿りつくまでの間、数々の抵抗組織のグループに出会った。抵抗組織は、地獄と化した東京から、人々を脱出させる為に働いていた。しかし、狩りを楽しむディモン・スターに次々と発見され、殺されている有り様だった。彼らは亮の目的を聞くと、何人かのメンバーが賛同してくれて、亮を道案内した。敵に数々の残酷さを見せつけられながら、亮はメンバーの一人の眼帯をした男に教えられた。

「ヤツ等は殺戮する事で、人間の恐怖、憎悪、怒り、悲しみ、憎しみの感情エネルギーを煽り立てては吸収し、食料エネルギーとしている。ディモン・スター達は、人間を全滅させず、ゆっくりと殺す事で、恐怖を増大する術を心得ている。今、東京はやつらの牧場だ。最大の恐怖を引き出し、できるだけ効率良く増幅する為に、人間を生かしているのだ! 今は世界の主要な都市だけで起こっている事だが、間もなく全世界がこうなる。彼らに対して、恐怖、怒り、憎しみを抱いていけない。そうすれば、彼らにエネルギーを察知されて、発見される。エネルギーを差し出す事になる。そうなれば死だ。やつらは人間の憎しみをかき立てるような行動を取る。今までのメンバーが、皆このやり方で狩られて来た。いいか亮。これから後、何を見ても、どんな事があっても、決して恐怖してはならない。ただ自分の目的に向かって邁進しろ。自分の恐怖心に負けてはならない」

その出会った抵抗勢力のメンバー達は皆、亮を逃がす為に死んだ。眼帯の男も例外ではなく、青い光を浴びて灰になった。亮は彼らが自分を助ける為に死んだ事を、決して忘れる事ができない。やつらを許せない。しかし、やつらに恐怖する事は、やつらにエネルギーを差し出している事になる。亮は自己の恐怖と格闘した。負けたくなかった。

原田亮には、母親のような力も、時輪ひとみのような力もなかった。だから抵抗組織のメンバーをまるでゲームのように、子供扱いに殺りくするディモン・スター達とは戦えない。もし自分に力があれば、あんなヤツ等、のさばらせないものを。

その最中、亮は東京の戦場で来栖ミカのコンサートを「目撃」した。亮は希望を胸に、改めて生きて都庁にたどり着くことを決心した。とにかく、母親を探さなければならなかった。母親がどこへ行ったのか分からないが、母親だけが世界を救う力を持っているのだから。

荒廃した東京を闊歩するディモン達をかいくぐり、亮は一週間掛けて都庁に辿り着いた。奇妙な事に、都庁のツインタワーだけは元の綺麗なままだった。もしかして、セレン研究所はまだ生きているのか。しかし、中に入る事はできなかった。中に入れないのでは仕方がない。そして忌ま忌ましいダークシップの艦隊が上空を掠める度に、ディモン・スターが通りかかる度に亮は隠れなければならなかった。ヤツらに見つかったら亮など、ひとたまりもない。だが不思議な事に、ディモン・スター達は無傷な都庁に気も止めなかった。もしかすると、彼らは視えない、気づかないのかもしれない。だとすると、セレン研究所はまだ迷彩システムが機能している可能性がある。そこで亮は、ひとみに連絡を取り続けた。しかしひとみは電話に出なかった。

突然、亮の携帯に、ひとみから写メールが送られてきた。しかしそれは不可解な画像だった。そこに映っていた新宿は、破壊されていなかった。きれいな街に赤い月が浮かんでいる……。月が赤いのは亮が見ている月と同じだ。とするとこれは現在の映像という事になる。だが、一体この綺麗な新宿の街はどういう事だろう? ともかく、ひとみからの連絡だ。これでようやくひとみと連絡が取れる。亮は電話した。だが、やっぱり繋がらない。ようやく繋がったと思ったら、電話に出た相手は来栖ミカだったのである。

「エレベータが開いている! タワーが、俺達を地下の決戦兵器のところへ案内しようとしているのかもしれない。行こう」

エレベータに二人が乗り込むと、ドアが閉まり、自動的に下へ動き出した。地下十五階まで来ると、そこはコンサートホールくらいもある、大ホールだった。新宿の地下にこんな巨大空間があるとは、やはり単なる都庁ではない事は確かだった。そして二人が空間に入った瞬間、バッハの音楽が鳴り出す。壁面のパイプオルガンから流れ出すテクノのような風味が加わった、しかし厚みのあるバッハのトッカータとフーガ。残響がすごい空間だった。

中央に巨大な黒く輝く丸い物体が宙に浮かんでいた。黒いが、表面をよく見ると、キラキラとスパンコールのようなものが無数に銀色に輝いている。時々、レーザーが周囲に幾つか発射される。そう、これはディスコやクラブにあるような巨大ミラーボールというべきものだった。球体の上には、一階で見た二重らせんが天井まで続いている。上階の二重らせんと繋がっているのかもしれない。近づくと、球体が手前にゆっくりと回転する。ぐるりと回転し、カメラのシャッターの窓が開くようにして、巨大な目玉のようなレンズが現れた。レンズは本当の目玉のように、二人を見下ろした。

「これがコンピュータ? でかッ」

ミカは圧倒される。

「俺も見るのは初めてだ。一度だけ写メールで、ひとみに見せてもらった事があるけど」

二人は呆然と巨大な球体を見上げた。黒い球体は神々しい輝きを放っている。球体の前には、シンセサイザーの鍵盤に似た横長のキーボードが三段も置かれている。横幅は五メートルはある。とても一人の人間では手が届くはずがない。それは決戦兵器を取り囲むように壁面に伸びる幾つものパイプに接続された、パイプオルガンによく似た機械と考えられた。

「こいつを母さんが使っていたのか」

「分かるの?」

「ああ、いかにも母親らしい。俺の母さんはもともと、ピアノの教師だった。母さんなら、こんなキーボードを使えてもおかしくない。母さんの代わりに俺たちが、これを使って世界を救うのかな」

「でも、こんなのどうやって使えばいいの? 亮、使い方知ってるの」

「いや、知らない」

二人が見上げていると、決戦兵器は銀色のオーラを発光させた。

「ようこそ、原田亮クンと、来栖ミカクン----------」

黒い球体から響いて来た声だった。

「しゃべったぞ!」

亮は驚いて球体を見守った。ミカは身構える。

「ずっと君達がここに現れるのを待っていた」

「質問していいか? 俺の母さんと時輪ひとみはどうなったんだ? 今、どこに居るんだ。教えてくれ」

思い切って亮は声をかける。

「残念だが、今二人は、この時空には存在しない」

「母さんはここで、一体何をしていたんだ?」

「原田カグヤはかつて、この宇宙のザ・クリエイターだった。すなわち宇宙の中心に立って観測する者だった。原田カグヤと私は、ここにある地球ディフェンスシステムを使い、ディモンの侵略から地球を守った。地球ディフェンスシステムとは、ヴァン・アレン帯の事を指す。カグヤの力は、地球ディフェンスシステムを修復し、再びディモンを月へと押し返し、二度と地球に入って来れないようにする力だった。だが原田カグヤは消滅し、地球ディフェンスシステムに支障が生じた。人の生み出すダークフィールドはヴァン・アレン帯を通して星の天変地異を引き起こし、全ての地球の生態系システムは崩壊へと向かった。同時に、時空に亀裂が入った事によって、別の平行宇宙のディモンを侵入させた。カグヤが消えたのには何か事情があると察している。だが、この私にも行方が分からない」

十秒に一度くらいの感覚で、球体から眩いレーザーが壁面に向かって無音で照射される。

「お前にも、母さんがどこに行ったのか分からないのか?」

亮は最後の希望にすがった。

「その情報に関しては不明だ。しかし、その代わりに君達がここへ来た。こうなることは予定されていたのだよ。原田亮クン、カグヤが居なくなった後、君はこの宇宙の中心に立っている。そう今、わたしのプログラムは直されている。カグヤが消える前に修正したのだ。今、二つの宇宙がクロスユニバースし、破滅の猶予は数時間延長された。そうして破滅の一日が伸びたのだ。同時に、来栖ミカクンの宇宙の影響により、現在ディモン軍は姿を消している。その間に、君達が原田カグヤの代わりに世界を救うことになる」

「どうやって?」

黒い球体の「眼」が消え、代わりに模様が現れた。陰陽太極図のマークだった。

「単なるクロスユニバースではない。陰陽原理の天地創造作用で、新世界のアダムとイブとなる計画だ」

「しかし、そんな神話みたいな-----」

「君たちの世界で、エキピロティック宇宙論という言葉で知られている。宇宙がブレーン、膜のような存在だとすると、その無数の膜が平行宇宙であり、そしてブレーン同志は引き寄せ合う。その超衝突……ヱキピロティックによってビックバンが起こる。しかしその宇宙は、必ず陰陽同志となっている。その陰陽の融合によって、ビックバンを起こし、第三の宇宙を創造する。君達の融合は、陰陽エネルギーの融合となる。今、この地球に君達しか人類が存在しない状況下においては……」

「い、陰陽の……融合? 嘘だ、そんな……」

ミカは直球の反応をした。

「だけど君達二人が私の力で増幅し、ユニゾン・パワーを引き出すなら、この地球の時空に再度変化を起こす事ができるだろう。平和な地球の時空を復活させる事ができるだろう。君達が望んでいる、滅亡前の、平和な世界に戻す事ができる」

ミカは巨大な黒い球体を眺めて直観した。決戦兵器は、単に高度な人工知能のコンピュータであるだけではない。それは金属の身体を持った、高度な知性を持った生命体である。金属の形をしているが知的生命であるに違いない。きっと、そう呼ぶのが相応しい。

「確かに母さんには特殊能力があった。でも親がそうでも子供もあるとは限らない。俺自身は平凡な人間だ。でなきゃここに来るまでに、とっくにディモン共をやっつけているさ!」

亮は戸惑いを露にする。

「まぁ確かに……原田亮クンの中に流れているエネルギーそのものだけなら、平凡なものだ。来栖ミカクンにしても、それぞれ孤立していたら、今は平凡なエネルギーのままでしかない。来栖ミカクンだけならやはり、世界を変えるほどの力はない。けれど、両者には無限のポテンシャルが眠っている。その両者の力が交流した時に、両者のポテンシャル・エネルギーが開かれ、ユニゾンしたエネルギーは非凡なものとなる。いわば核融合。それが陰陽の原理、アダムとヱヴァ、ヤブユム……父母仏、タントラの原理というもの。1足す1は、2ではない。無限の世界からのライトフィールドを引き込む事になる。両者の融合によって、爆発的なライトフィールドエクスタシーが生み出される。そもそも宇宙は、アダムとヱヴァ、ヤブユムの力、陰陽合一のタントラの原理で産み出された」

大深度地下のこの空間にも、はるか地上からの地響きが聞こえてくる。

「原田亮クンのアストラル波は、もう一つの宇宙の中で、たった一人の来栖ミカクンのアストラル波を選んだ。君は、ユニゾンすべき相手を選んだ。陰陽の融合は、宇宙のありとあらゆる所で、マクロからミクロまで、過去・現在・未来に渡って不断に行われている。二人の陰と陽のエネルギーが融合する事により、ビッグバンが起こり、ここに、第三の宇宙が誕生する」

意思あるコンピュータの声は、朗朗とホールに響いた。だが、女子にもクン付けするなんておやじ雑誌っぽいコンピュータだとミカは思う。

「つまり……俺たちに、一体何をしろと?」

亮は当惑して問いかける。

「二人でヱンゲージをするのだ。二人のヱンゲージによって二つの宇宙は融合し、小ビックバンが起こる。つまり、ヴァージン・ヱンゲージだ!」

コンピュータは機械的な声で力説した。

「ヴァー……」

ミカは真っ赤になっていた。もう、隣の亮の顔を見ることができない。エクスタシーとかヴァージンとか、このコンピュータ、表現が露骨すぎ!

「……つまりそれは……一体何をするんだ?」

亮が問いただした。

「“意思”の問題だ。行為ではない。ヱンゲージとは二人の、アストラル波の一致を作り出す力だ。それにはお互いを想う、愛しいという気持ち。二人の『好き』という感情。しかしそれだけでは不十分。元に言葉ありき。物事を観念から物質化するためには、言葉が創造にとっては不可欠になる。『告白』するのだ。それによって宇宙は始まる」

ミカは人生において、告白したことがない。亮の様子を見る限り、おそらく彼も同じだろう。だが、恋は告白しないと始まらない!

* * *

依然屋上に座っているミカは、肩を揺らしてクスクスッと笑った。それからキャハハハと笑った。おかしくて足をバタバタさせている。パンツ丸出しでも、ドーセ誰も見てやしない。なぜならこのコンピュータの登場は、ミカの完全ご都合主義だったから。コンピュータは、二人が結ばれるように結ばれるようにと、ミカが望む方向へといざなっていくために出てきたのに他ならないのだ。

* * *

「言葉は世界を創造する。アストラル波の一致をもたらす。融合したアストラル波は、竜巻のようなスパイラルのライトフィールドエクスタシーを発生させるだろう。二人で根源のエネルギーまで上昇し、世界に波のように広がる。するとその瞬間に---……」

ミカが逃げ出そうとしている。亮は慌てて言った。

「ちょっと待ってくれ! いきなりそんな話は困る。俺達は人間でお前のような機械じゃない。人間っていうのは、機械と機械を接続するようにはいかないだろ! それくらいスーパーコンピュータなら察してくれ……いいや計算してくれよ!」

ミカはエレベータの方に歩いていき、もう亮の方を見ていない。

「私は人間というものをかなり“学習”しているが、いくら猶予があるからといっても、わずか数時間に過ぎない。羞恥心を優先する事はできない。決断は今しなければならない。人類も地球も滅びてしまう」

コンピュータは音程を低くし、せかしたような声で言った。

「分かった。けどあまりに飛躍し過ぎて、要するに、理解が及ばないんだ。どうして恋愛感情が、世界を救うなんて、突拍子もない話が」

亮は半ば呆れ声で言った。

「私の計算では、君たちの想いは十分に高まっていると出ている。内部に矛盾があるが、お互いに対する想いは高まっている。その気持ちを素直に言葉に出せばいい」

「だったら俺一人でやる!」

「アダムとヱヴァのヱンゲージというのは、……原田亮クンだけでは、宇宙からライトフィールドを引き込む事ができない。陽は、発信体なので宇宙からエネルギーを引き込めないからだ。陰は受容体であり、宇宙からエネルギーを引き込める。だが、それには陽のエネルギーが必要。恋愛感情から生み出される、陰陽の融合は、宇宙のライトフィールドを引き込む。それがヱンゲージの力となる。だから両者の力が必要なのだ。……数値的には問題はない」

ミカはもう十メートル以上亮から離れていた。

「しかし------」

亮はミカの様子を気にしつつ抗議しようとする。

ミカは、コンピュータの情報について考える事ができなかった。顔から火が吹き、目はうつろになっていた。

「わたし、心の準備なんか何もできてないのに。嫌だ、そんな事できない。だって今日会ったばかりなんだよ!」

ミカはパニックになって、振り返るとはっきりと拒否反応を口にしてしまった。

「タイミングは君たちに任せよう。だが助言しておく。君達は世界を救うつもりでここへ来たはずだ。君達はここで世界を諦めるのか?」

ミカは亮から離れて《決戦兵器》をまじまじと見た。

「少し考えさせてくれよ」

亮は粘る。

「分かった。しかし再度念を押すが、猶予の時は永遠ではない。今日は太陽と地球が、ベストな磁気のタイミングだ。惑星グリッドのパターンは、太陽風によって変化するヴァン・アレン帯の影響を受け、常に変化している。太陽風がヴァン・アレン帯を変化させ、ヴァン・アレン帯がグリッドを変化させ、グリッドが人間のDNAに作用を及ぼす。それが宇宙のマグネティック・ネットワークの仕組みだ。太陽からの指令で時間の中で変化する、タイミングの問題なのだ。この瞬間の時空座標で私が調整した、二人のグリッドが変化してしまう前に、ヴァージン・ヱンゲージを完遂しなければならない」

「来栖、すまない。俺は、決戦兵器がこんな事言い出すなんて、そんなつもりでここへ来たわけじゃない。謝らせてほしい。もしかして他に方法があるのかもしれないし」

「これ以外に方法はない。さっさと決断したまえ。そして、君達のグリッドを点火せよ!」

コンピュータの声のトーンに焦りはないが、機械的な声の中にも、何やら二人をせかす感じがある。

「……準備プログラムを作動する。その間に、実行して欲しい」

チェンバロに似た響きの自動演奏の曲が変わった。亮には聞き覚えがあった。バッハの「主よ人の望みの喜びよ」。それがシンセサイザーでトランス調にも聴こえる。カグヤが演奏した事がある曲だ。きっとこれをプログラムしたのも、亮の母親だと、亮は思うのだった。

音楽と共に、青い光のオーラがコンピュータを包み込み、ピンクとプラチナの二重らせんを通して上へ伝っていく。光は都庁を包み、上空に向かって噴射した。

* * *

(言っちゃえ! 自分から言っちゃえ! 告白しちゃえ、あたし)

屋上のミカはにやりとする。

(駄目だ、口になんか出したら、全部消えちゃう! それが分かってるから、あたし、黒木先生に何も言えなかった。言ったとたん、関係が崩れちゃうから。それなのに、なんで言わなきゃいけないの。絶対言っちゃだめなんだ)

地下基地のミカは、「告白しろ」と迫る自分の中の何かに対して、必死に抗して心の中で叫ぶ。

(言ったっていいじゃん! 告白しなきゃ始まんない)

(駄目! 言わない絶対に)

(告白しなくちゃ世界が終るんだよ? 告白すりゃ世界が始まるんだよ? あんたを告白させるために、これだけお膳立てさせといて、それで言えないの?)

(告白なんかしたら消えちゃうんだってば!!)

(どーなってもいいじゃん! ユキヱにあんなこと言っといて、それで自分はできないって、それって一体どーいうこと?)

* * *

「…………」

ミカの小さな口の中で白い歯が僅かにカチカチと鳴っている。

亮と向き合って覚悟を決めた顔で見つめなおす。最初に、人にやさしさを分けるとき、人は勇気がいる。こんな状況で、女から告白するなんてどんだけ肉食系女子なのかとか思いながら、次第に状況的に追い詰められたことで、情熱が勝っていく。

ミカは思い詰めた表情で亮をじっと見る。

「来栖」

亮はミカの名前をつぶやく。

「あ、あのね、ちょっと待って。亮、誤解しないで。ヤダって言ったの、あなたの事、嫌いだからじゃないの。単に、その、気持ちの整理が着かなかっただけで、実は電話の時にね、前から聞いたことがあるような気がしたのよ、亮の声。あたしもね」

はずかちー。ミカの顔はピンク色に染まる。体が身構え、硬直する。ミカはギュッと眼を瞑った。

「あたしさ、亮のことが好き!」

言葉を発した瞬間、好きという感情が爆発する。モーどうなってもいい! ミカは亮にキスした。ミカにとって初めてのキスだった。ミカという少女は、本来好きな相手に物凄くストレートなんだと自分で分かる。どーせ見ているのはロボットみたいなコンピュータだけで、誰も見ていないのと一緒。

その時、原田亮は、スーパーアイドル・来栖ミカと自分が、世界の破滅前とはいえ、ここまでの関係に至っていいのかという躊躇が一瞬出た。

ミカは目を閉じている。世界の音が消え、一瞬の静寂が訪れた。途端にミカの中で放電現象が始まったようだった。全身が痺れ、頭がくらくらする程真っ白な輝きで充満する。すご……何か自分の回路が開かれるような感じがする。軽くキスしただけだったのに。たぶん。決戦兵器の言う、ライトフィールドが蓄積されていく。生まれて始めての体験だった。このままでは死んでしまうんじゃ。ミカは驚いて、亮を突き放した。途端二人は、バチンと弾け飛んだ。

顔を離して、二人は不安と緊張で黙ってお互いを見ていたが、いつの間にか手を繋いでいた。まるでそうする事がごく自然なように。そうしなければ、とても不自然なように。

ミカは急速に真っ赤になって亮の顔から眼をそらし、手を離した。

「これで、いいのかな……。あのね亮。わ、私、初めての経験で……」

「うん」

亮も初めてだったらしい。

気まずくなって、ミカはその場を離れた。エレベータに乗ると地上階まで戻った。さっきの衝撃がまだミカの体内を渦巻いていた。あまりの事に驚いて、亮を突き放してしまった。亮は自分を、嫌いになったかもしれない。

地上階フロアは相変わらず静かだった。外を見ると空は赤黒い雲が低くたれ込め、流星の雨が降り、大地は真っ赤なマグマの海。地獄の光景が続いている。というより、太古の惑星誕生の地表を見ている気分だった。何故か、周辺の摩天楼群が幾つか生き残って、マグマから突き出している。もう絶対元の世界には戻れない。この建物も、いつまで持つか分からない。今この瞬間沈んでもおかしくない。おそらくあのコンピュータがここを保っているのだろうが、これって、失敗ってことなんじゃ――。

「いやだもう、もういや、イヤ! こんなのイヤだ……」

ミカは頑張ってコンピュータの言う事を聞いてやったのに、世界が元に戻らないことで一気に自分に自信を失っていった。

ミカは独り、一階のフロアで、頭を抱えてしゃがみ込んだ。

「いやだ……こんな世界いやだ……」

* * *

(だめジャン……)

屋上ミカはうなだれる。心に空虚が広がっていく。