女狐

文字数 2,562文字

この話は実話である。

ちょうど七年前ぐらい前、私はある年上の女性と付き合っていた。あまり大きな声では言えないが、その女性は職場の上司で、私には長年同棲していた彼女もいたのだが、お互いの成長のなさに嫌気がさしていた時期でもあり、私自身、ただのフリーターから契約社員になろうかという悩みの渦中にいたので、だからという訳ではないのだが、その契約社員の新しい職場で出会ったその上司に惹かれ、(今思えば、どこに惹かれたのかは覚えていないが、なんせ私も人生に必死だったのだと思う。焦り。それは人間を矮小にする)悲劇のヒロイン、私はエレベーターの中で声をかけた。

「よかったらお酒でも飲みに行きませんか」

確か、こんなことを言ったと思う。

「一緒に死のう」

確か、こんなことも言ったと思う。相手は、泣きながら静かに、はい、と答えた。

私は泣いた。泣いて泣いて、ひたすらに泣いた。そして、同棲していた彼女と別れた。夕刻の群青色に沈んでいく空の下で、長年連れ添った二人は人目もはばからず涙を流し、冬の冷たい風が火照った顔を凍らせていった。私は出会いの儚さが悲しかった。

と、ここでいったん、流れを変えさせていただきます。

現在、私はとても幸せな毎日を送っている。例の同棲していた子とも円満に別れ(多分)、今ではいい距離感の友に落ち着いているし、私自身も新しいパートナーと新天地であたたかい家庭を育んでいる。

そして、元カノである元上司。現在は縁を完全に切り、連絡先どころか写真、手紙、その人の痕跡が残るほぼすべての物を処分し、今どこでなにをしているのかももちろん知らない。「女狐(めぎつね)」はまさにこの女性のことを思い出してつけたタイトルなのだが、果たして彼女は女狐だったのか、ああ、私は卑屈な人間だ。小説家としてこんなにも奇特な経験をしているというのに、私はずっと封印していたのだ。だけど、思い出は殺せやしない。今、ここではじめて書こうと思う。うまく書けるかは分からないけど、おそらく触りだけになるとは思うけど、少しずつ過去の自分を揺り起こしてみようと思う。

いわゆる結婚詐欺。だと私は思っている。私の数あるコンプレックスの中に幼少期の貧乏があるのだが、どうやら蓋を開けてみれば我が家には中々の資産があったようで、向こうの本当の狙いは今となってはもはや分からないけれど、途中から明らかに彼女の挙動はおかしくなり、彼女の両親、姉妹すらも息をするように嘘をつきはじめ、私の両親を騙そうと頭を抱え、脅し、すかし、金をせびり、暴言、暴言、暴言……。

いや、この辺で辞めておこう。つまるところ、私は洗脳されていたのだ。マインドコントロール。映画や漫画の世界だと思っていたが、実際に私は彼女の洗脳下にあって、親に仕送りの無心(その頃の私はそういう人間だったのだ)をする際には、なんと彼女の原稿を読まされた挙句(もちろん、彼女は私の横で支持を出す)、彼女曰く私の両親は汚くてずるくて、また、私自身もその辺の乞食以下で私が教育してあげないとなにもできない能無しだと毎日のように罵られ、そうして、悲しいことに私もそれを信じていたのだ。

春風の緑を感じる風が川上から流れてくる頃、桜川を流れる川沿いで花見があった。夕暮れ。川の水面は人々の陽気な会話を吸い取るように穏やかだった。

――電話。

「結婚の準備を――」

結婚!

記憶が飛びそうになり、いや、実際にはこの頃の記憶はほとんどなく、彼女と出会ってから半年ぐらいのことだっただろうか、私は無意識のうちに父に「助けて」とメールを送っており、それによって私の家族が大阪に駆け付け、まあ、すったもんだあり、最後の会食の際に、私は相手と相手の家族と自分の家族の前でテーブルを激しくたたいて、すくっと立ち上がり、言った。

「私は、彼女を愛していない。私は、頭が狂っているのだ。いや、そこの女に、お前たち詐欺師に狂わされたのだ。お母さん、お父さん、騙されないで、どうか信じてほしい。そいつらが裏でなんと言っているのか。もう終わりだ、ああ、終わりにしよう。こんな茶番は、もうたくさんだ。俺は嫌いだ、お前も、お前たちも、顔すら見たくない。……帰る」

席を離れた。無意識の抗い。私の咆哮はどう響いたのか、向こうの父が私に近寄ってきて「どうしてくれるんだ」と低くささやいた。私は「ぶち壊すのです」と言ってタクシーに乗った。その車内で糞を漏らした。家に帰り、それから、家族に囲われるように夜逃げ同然、家を去った。

――申し訳ないが、この小説はここら辺で終わりたいと思う。いつかまた、丁寧に作品として仕上げていきたいとは思っているのですが、どうにも今はこれが限界のようです。すみません。

私はそれから、一年間洗脳を解くためにカウンセリングに通い、その女狐の陰に怯えながら、思い出を一つずつちぎっては捨てちぎっては捨て、今はただの笑い話にもできるのだが、それでも忘れない光景がある。

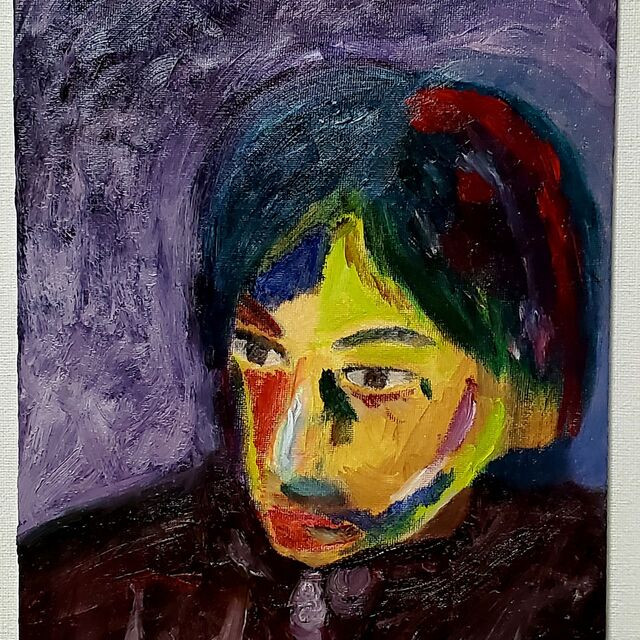

彼女と、彼女の親と今後のことを話し合っているときの、あの顔。

「学生結婚ではないのだから、親からお金を貰ってでも、一般的で常識のある生活を――」

目と口元が吊り上がった、まるで狩りを楽しんでいる狐のような顔。果たして常識とは部屋数が多く駅近くのマンションに新品のドラム式洗濯機を、私と私の両親に嘘をついてでも購入し生活することなのだろうか。きっと、向こうからしたら、私の家族はいかにも田舎者で非常識な一家に映っていたことだろう。

後日、裁判に備えるために姉が興信所に向こうの家庭を調べてもらったところ、なんとも言えない事実が発覚した。架空の会社に、架空の名前(これ以上は辞めておきます)、……きっと、今までもそうして生きてきたのであろう。私も騙されるところだったのだ。狐は人を化かすと言う。ましてや、人間。人間は、人を無意識に化かす生き物だ。私だって、人間。ああ、非常識でよかった。

朝、娘を送り出してテレビをつけると、狐が映った。私は横にいる妻をちらと見る。こたつの中で、寒さが逃げていきそうな顔で眠っている。遠くからは、ガタンガタンと夜逃げをしたときに買った中古の縦型洗濯機の音が聞こえる。その音は、幸せの音だ。

私は、自分の人生をとても愛おしく思う。

ちょうど七年前ぐらい前、私はある年上の女性と付き合っていた。あまり大きな声では言えないが、その女性は職場の上司で、私には長年同棲していた彼女もいたのだが、お互いの成長のなさに嫌気がさしていた時期でもあり、私自身、ただのフリーターから契約社員になろうかという悩みの渦中にいたので、だからという訳ではないのだが、その契約社員の新しい職場で出会ったその上司に惹かれ、(今思えば、どこに惹かれたのかは覚えていないが、なんせ私も人生に必死だったのだと思う。焦り。それは人間を矮小にする)悲劇のヒロイン、私はエレベーターの中で声をかけた。

「よかったらお酒でも飲みに行きませんか」

確か、こんなことを言ったと思う。

「一緒に死のう」

確か、こんなことも言ったと思う。相手は、泣きながら静かに、はい、と答えた。

私は泣いた。泣いて泣いて、ひたすらに泣いた。そして、同棲していた彼女と別れた。夕刻の群青色に沈んでいく空の下で、長年連れ添った二人は人目もはばからず涙を流し、冬の冷たい風が火照った顔を凍らせていった。私は出会いの儚さが悲しかった。

と、ここでいったん、流れを変えさせていただきます。

現在、私はとても幸せな毎日を送っている。例の同棲していた子とも円満に別れ(多分)、今ではいい距離感の友に落ち着いているし、私自身も新しいパートナーと新天地であたたかい家庭を育んでいる。

そして、元カノである元上司。現在は縁を完全に切り、連絡先どころか写真、手紙、その人の痕跡が残るほぼすべての物を処分し、今どこでなにをしているのかももちろん知らない。「女狐(めぎつね)」はまさにこの女性のことを思い出してつけたタイトルなのだが、果たして彼女は女狐だったのか、ああ、私は卑屈な人間だ。小説家としてこんなにも奇特な経験をしているというのに、私はずっと封印していたのだ。だけど、思い出は殺せやしない。今、ここではじめて書こうと思う。うまく書けるかは分からないけど、おそらく触りだけになるとは思うけど、少しずつ過去の自分を揺り起こしてみようと思う。

いわゆる結婚詐欺。だと私は思っている。私の数あるコンプレックスの中に幼少期の貧乏があるのだが、どうやら蓋を開けてみれば我が家には中々の資産があったようで、向こうの本当の狙いは今となってはもはや分からないけれど、途中から明らかに彼女の挙動はおかしくなり、彼女の両親、姉妹すらも息をするように嘘をつきはじめ、私の両親を騙そうと頭を抱え、脅し、すかし、金をせびり、暴言、暴言、暴言……。

いや、この辺で辞めておこう。つまるところ、私は洗脳されていたのだ。マインドコントロール。映画や漫画の世界だと思っていたが、実際に私は彼女の洗脳下にあって、親に仕送りの無心(その頃の私はそういう人間だったのだ)をする際には、なんと彼女の原稿を読まされた挙句(もちろん、彼女は私の横で支持を出す)、彼女曰く私の両親は汚くてずるくて、また、私自身もその辺の乞食以下で私が教育してあげないとなにもできない能無しだと毎日のように罵られ、そうして、悲しいことに私もそれを信じていたのだ。

春風の緑を感じる風が川上から流れてくる頃、桜川を流れる川沿いで花見があった。夕暮れ。川の水面は人々の陽気な会話を吸い取るように穏やかだった。

――電話。

「結婚の準備を――」

結婚!

記憶が飛びそうになり、いや、実際にはこの頃の記憶はほとんどなく、彼女と出会ってから半年ぐらいのことだっただろうか、私は無意識のうちに父に「助けて」とメールを送っており、それによって私の家族が大阪に駆け付け、まあ、すったもんだあり、最後の会食の際に、私は相手と相手の家族と自分の家族の前でテーブルを激しくたたいて、すくっと立ち上がり、言った。

「私は、彼女を愛していない。私は、頭が狂っているのだ。いや、そこの女に、お前たち詐欺師に狂わされたのだ。お母さん、お父さん、騙されないで、どうか信じてほしい。そいつらが裏でなんと言っているのか。もう終わりだ、ああ、終わりにしよう。こんな茶番は、もうたくさんだ。俺は嫌いだ、お前も、お前たちも、顔すら見たくない。……帰る」

席を離れた。無意識の抗い。私の咆哮はどう響いたのか、向こうの父が私に近寄ってきて「どうしてくれるんだ」と低くささやいた。私は「ぶち壊すのです」と言ってタクシーに乗った。その車内で糞を漏らした。家に帰り、それから、家族に囲われるように夜逃げ同然、家を去った。

――申し訳ないが、この小説はここら辺で終わりたいと思う。いつかまた、丁寧に作品として仕上げていきたいとは思っているのですが、どうにも今はこれが限界のようです。すみません。

私はそれから、一年間洗脳を解くためにカウンセリングに通い、その女狐の陰に怯えながら、思い出を一つずつちぎっては捨てちぎっては捨て、今はただの笑い話にもできるのだが、それでも忘れない光景がある。

彼女と、彼女の親と今後のことを話し合っているときの、あの顔。

「学生結婚ではないのだから、親からお金を貰ってでも、一般的で常識のある生活を――」

目と口元が吊り上がった、まるで狩りを楽しんでいる狐のような顔。果たして常識とは部屋数が多く駅近くのマンションに新品のドラム式洗濯機を、私と私の両親に嘘をついてでも購入し生活することなのだろうか。きっと、向こうからしたら、私の家族はいかにも田舎者で非常識な一家に映っていたことだろう。

後日、裁判に備えるために姉が興信所に向こうの家庭を調べてもらったところ、なんとも言えない事実が発覚した。架空の会社に、架空の名前(これ以上は辞めておきます)、……きっと、今までもそうして生きてきたのであろう。私も騙されるところだったのだ。狐は人を化かすと言う。ましてや、人間。人間は、人を無意識に化かす生き物だ。私だって、人間。ああ、非常識でよかった。

朝、娘を送り出してテレビをつけると、狐が映った。私は横にいる妻をちらと見る。こたつの中で、寒さが逃げていきそうな顔で眠っている。遠くからは、ガタンガタンと夜逃げをしたときに買った中古の縦型洗濯機の音が聞こえる。その音は、幸せの音だ。

私は、自分の人生をとても愛おしく思う。