7. 有期契約

文字数 5,118文字

「立てるか?」

すぅ、と光が止んだ。同時に体内を満たしていた心地も消えてしまい、名残惜しさがほろほろ積もる。

けれどフロウが手を引くので、アマリリスは行儀よく立ち上がった。鼻をすんとすすり、涙の跡を左手の甲で擦って。

「大丈夫、そう」

身体の痛みは失せたままだ。

血塗 れのハンカチをほどくと、右手には傷一つない。切られた脚には普段通り動く感覚だけがあり、全身を苛む毒の熱も治まっていた。

どころか、一晩中歩いて走った疲れすら吹き飛んでいる。確かめるまでもなく、逃げている間にできた小さな傷も全て癒えているだろう。

あの深い青は魔力光だった。夜には、周囲を照らすことのない独特の質感が際立つ。風景画に色を上塗りしたような、本物の光と全く異なるもの。

《治癒 》、《解毒 》、魔物を貫いた柱は多分巨大な《穿撃 》。

思えばかつても彼の周りでは不可解なことが多かった。学園で魔術を学んでいる今なら、それらにも理屈を付けられる。

「あなた、魔術師なのね。……そうかも、と思ってたけれど」

「違う」

しかしフロウはあっさり否定して、アマリリスに淡い視線を合わせた。

その目が――肌が、黒い髪が、突然全て透 き 通 っ た 。ガラス細工のようになったのだ。

姿形と白い服は元のまま。異様な状況であるのに、整った造形は清廉な月を弾き、名工が手掛けた王城の貴婦人像より美しい。

息をするのも忘れたアマリリスの前で、フロウはとぷんと崩れ落ち、服も宙に溶けて、足元で一抱えほどの塊になってしまった。

――それは水でできた、つやめく球体だった。

「オレは水精だ。……スライムだとか言ってくれるなよ」

「い、言わないわよぅ。魔物がこんな綺麗なわけないもの」

「ありがたい」

口がないのに言葉を話すと、表面が微細に波立つ。地面に沿って少したわんだ形が柔らかそうだ。

慕っている人が、人でない姿に変じてしまって、正直なところ理解も感情もついていけなかった。夜の粋 を閉じ込めた雫のような姿を、綺麗だと感じたのに嘘はないけれど。

ただ雑味を極限まで除いた声は、この透明な水から発せられる方がしっくりくるな、と呆けながら思った。とても人の喉や唇で作り出せる音色ではない。

顔――はないが、とにかく高さを合わせるためにアマリリスはしゃがみこんだ。

「あの……触ってみてもいい?」

「好きに」

そっと手の先で触れる。予想に反して濡れることはなかった。水は見えない膜に包まれている感じで、指を曲げても中に浸からず、ふにゅりと弱い弾力が返る。

体温はなくほんのり冷たいが、接したところが融け合う不思議な感覚は人の姿の時と同じだ。

(本当に、この水はフロウなのねぇ)

とても驚いたけれど、恐怖や嫌悪は浮かんでこない。そんな自分に、また驚く。

「もういいか?」

頷けば、透明な身体はするする伸び上がる。霧のように現れた白い布を纏って、あっという間に人の形と色に戻っていった。

「実体のある精霊なんて聞いたこともなかったわぁ。さっきの姿が正体で、人に変身しているの?」

「どちらが本 来 ということはない。オレは精霊としては半端者だから実体があるし、姿も二つある」

「え。……そう、なのね」

何気なく訊いたつもりが、アマリリスは返答に詰まってしまった。彼の態度は平然としたもので、卑下したつもりはないのかもしれない。しかし自嘲的な単語は――本人が言うのであっても、彼が軽んじられるのは、胸が痛む。

十年前、ぼろ雑巾みたいになっていた少女をフロウは助けてくれた。精霊は本来自然に沿って生きるもので、契約もせず人の事情に関わることなんてほとんどないのに。

『半端者』なんて言うけれど、アマリリスにしてみたら彼は『特別』だ。

「あっ……」

「どうした?」

『契約すべき精霊が定まっている者が、稀に居るといいます。定めとはすなわち過去の縁、あるいは未来の運命。貴方もそうなのかもしれません』

春期の最終日の実習で、ミシェル先生が言っていたこと。

あれが本当なら。幼少の頃に出会い、別れ、そして奇跡のように再会を果たしたフロウが定めの片割れなのではないか。慕う相手が、ずっと探し求めたパートナーになってくれたなら、どれだけ嬉しいだろう。

そう思ったらもう、身を乗り出して口にしていた。

「わ……私と、アマリリス・ストランジと契約してもらえませんか!? 助けてもらった上におこがましいのだけれど……!」

魔術師として精霊を得たいという打算も無かったとはいえない。しかしアマリリスの願望の大半は、もっと純粋で、もっと浅ましいもの。

契約すればこの人と共にいられる。まして定められた相手なんて、物語のよう。

だから。

「すまない」

彼からの拒絶は、今までの失敗とは比べ物にならない重さで、心臓を圧し潰した。

涙は流れなかった。

再会にはあれだけ泣いたのに、今は絶望の冷たさが目の奥を凍らせている。

「契約を望んでくれるのは嬉しい。だがオレは半端だし……あまり良いものでもない」

「そ、れは、どういう」

「……? 良いものなら、人 に 封 じ ら れ た り し な い だろう」

洞の門。あれを前にして、アマリリスも考えはしたはずだ。何かを封じている可能性を。

しかしそれが彼本人のことだと、どうして思うだろう。恩人がそんな扱いを受けていたなんて。

フロウからは悪意など微塵も感じない。それにもし彼の本性が邪悪で、アマリリスを利用して結界を破らせたとでもいうなら、用済みになった相手をわざわざ助けるはずがない。

「あなたを封じた人のことなんて知らない。私にとってあなたは良いものよ!」

「だとしても。ちゃんとした精霊と契約した方がいい」

淡々と、事実を述べるように、フロウはアマリリスを諭す。

身体が強張った。契約に成功したことがないなんて言ったら、他の精霊に相手にされずに、見境なく頼んだと思われてしまう。

でも――黙っているのも、騙すようで耐えられなかった。

「……誰も、応じてくれないの。何故だか《精霊契約 》が上手くいかないみたい」

あまり動かない表情のなかで、フロウの目が疑問の色を浮かべている。

頭の中が真っ白になった。不出来な自分が後ろめたいから、問い詰められるように感じてしまう。

口だけが回って、言い訳のように捲し立てる。

「そのぅ、懐いてくれる精霊さんはいるの。でも契約はしてくれない。……先生は違うと言うけれど、私に何か欠けていて、契約に値しないのかも」

「リィリが契約に値しないとは思わない」

フロウは澄んだ声できっぱりと言い切った。それは真摯でいて、残酷に深く突き刺さる針だった。心がつきつき痛んでアマリリスは唇を噛む。

口で否定したって、彼は契約を結んでくれない。

(どうして。『半端者』だから?『良いものではない』から? 関係ないわ!)

しかし、それを口にするには、あまりに彼のことを知らないのだ。何を言えば届くかなんて、分からない。

理解し合う間もなく、衝動に任せて契約を迫ったから。アマリリスの恋は安堵であり、貪欲だ。まさに積年の想いを一方的に乞うただけだった。

『精霊の山』でそうしたように、出会ったばかりの精霊に《精霊契約 》を持ち掛けるのは一般的なことだ。

しかしフロウは人のように会話し、人より親切でさえある。ならば人が恋愛や友情の距離を測るように、丁寧に、誠実であるべきだったのだ。

せめて、今からでも。

――もはや恋としては取り返しがつかなくても。

「……なら。私、今年の夏はあの屋敷にいるの。その間だけでも駄目かしら」

「どうして、そこまでオレを」

「あなたを知りたいから。……夏が終わったら、もう二度と食い下がらないわぁ。それに、あなたにしたいことがあれば、協力するつもりよ」

「……リィリ」

もし彼がアマリリス自身のことを厭っていないのなら、どうか少しだけ、一緒にいさせてほしい。

次の季節を望む気はなかった。フロウは他の精霊と同じく契約を断っている。きっと定めの相手ではないのだ、本当の片割れは別にいるのだ、悲しいけれど。

だから、魔術のためではなく。あるいは、押し付けがましい恋のためでもなく。いっとき傍にいる理由としての契約を。

そして叶うなら、パートナーになんてなれなくていいから、彼が信頼するうちの一人になりたい。

「……分かった。応じよう、ひと夏の間」

「っ! ありがとう……!」

アマリリスの精霊は何処とも知れぬ彼方にいるのだろう。いつか契約すべき相手と出会う。

そのために他の精霊との契約ができないのだとしたら――無理矢理にもぎ取った期間限定の契約は、真実の定めを歪めてしまうのかもしれない。

だとしても。彼の心に少しでも触れたいという気持ちには、代えようがなかった。

◆

尽きかけた魔力をかき集めて詠唱する。暑さも、戻ってきていた虫の声も、フロウに見られている緊張も、全てが集中の深みに沈んでいく。

何百回、もしかしたらもっと、繰り返しては散ってきた言葉が一つに実を結ぶ。杖先に浮き出た陣は白く、張り詰めた輝きを放っていた。

「これに、触れて。契約はどちらかの意思ひとつで破棄できる……あなたを不本意に縛ることはないわぁ」

向かい合ったフロウは頷き、左手でそっと陣に触れた。

布を色水に浸けたようだった。陣の白い光が、二人を繋ぐ青色に染まっていく。それは糸にほどけて、彼の左手と、杖づたいにアマリリスの右手に絡み、手首に契約を刻む。

光がふわんと弾けて消えると、流曲線の青い紋が、揃いの腕輪のように残っていた。

――世界が二重になった。

そうとしか言えなかった。

足の下、頭の上、あらゆる方向に魔力があ る 。目に映らず、音に聞こえず、五感のどれでもないのに存在を感じる。

「すごい……」

魔術師ならだれでも持つ、魔力知覚と呼ばれる特殊な感覚。

けれど今までかろうじて捉えていた力の気配だけではない。重さや肌触りまでありそうな実体感をもって、空間を埋 めている。

アマリリスは細く息を吐いて、世界に見惚れた。天には風が刻々と姿を変える断面を描き、踊っている。樹々には中といわず表面といわず四属性の線が絡み、精緻な織物のように彩る。

自分の身体からうっすら立ちのぼるのは、淡い無属性の魔力。目の前のフロウに満ちるのは穏やかで静謐な水の力。その様はなるほど人間離れしている。感性を震わす、滴るほどの濃密さ。

そんなフロウもまた、整った唇をわずかに開いてぽかんとしている。

「人の世界はこんなに豊かなんだな……。樹の匂いが濃い、それに、空気が暑い」

契約の恩恵の一つ、『感覚の相互補完』。

魔力の具現である精霊は、人間の魔術師の比でなく、鋭敏に魔力を感じ取ることができる。その代わり五感が極端に鈍く、低位精霊では光も音も分からないという。フロウは力が強いのか、面と向かって話しても違和感がないくらいには元々見えて聞こえていたようだけど。

契約により結ばれた人と精霊は、互いの感覚の弱い部分が、相手と同じところまで引き上げられる。生物の五感の世界と、精霊の生きる魔力の世界。《精霊契約 》をもってしか知り得ない、文字通りの二重世界。

「お前の顔もはっきり見える」

「ひゃう!?」

フロウは背を屈めてアマリリスをぐっと覗き込んでくる。間近で見ると奥二重で、同じ垂れ目でも、自分のぼんやりした目つきと違って印象が強い。

吐息のかかる距離に、身体がびしりと硬直した。

「虹彩が……こんな綺麗な色だったのか」

アマリリスにとって、貧弱な属性適性を示す暗い青灰はコンプレックスの象徴だ。それを察しているから、魔術と無縁のノアでさえ、瞳の色を褒めそやしたりはしない。

「わ、私の目なんて、この暗さじゃほとんど黒よぅ。あなたのほうが鮮やかで、綺麗だわ」

「そんなことはない。深い水底に時折届く光の、稀有な青だ」

誰に言及されたとして惨めな気持ちにしかならない。

そのはずだったのに、今は素直に受け入れられた。仮に人ならば天性の才を表すだろう美しい薄青に、劣等感すら覚えず。

彼があまりにも、思ったままのように言うからかもしれない。

「……ありがとう」

フロウはほんのり目を細めた。どことなく満足そうに。微笑んだようにも、見えた。

それきり互いに黙ったまま。二人は少しの間、二重の世界に浸っていた。

◆

◆

◆

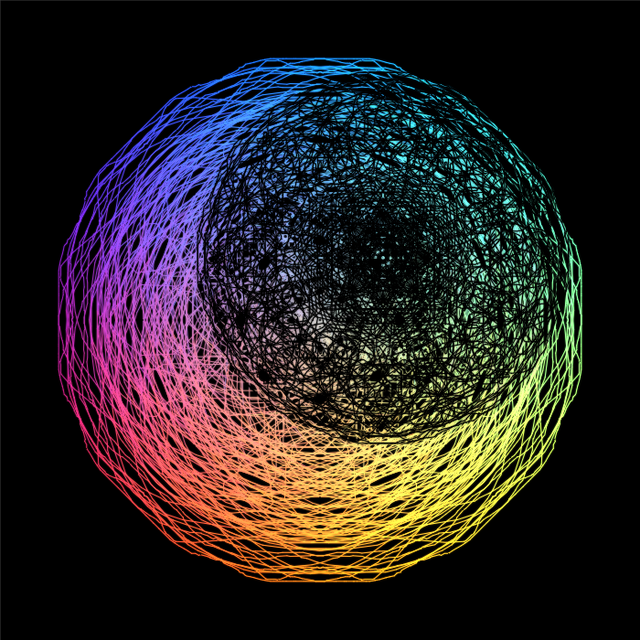

【魔力光】

魔力光は魔術を発動した際に現れる現象です。便宜的に『光』と呼ばれ、誰の目にも光のように映りますが、物を照らしません。

灯りにはちゃんとそれ用の魔術を使いましょう。

理術 は白光で、属性術は色がつきます。

火:赤 水:青 地:黄 風:緑

複属性の魔術では複数色の魔力光が絡み合って見えます。

すぅ、と光が止んだ。同時に体内を満たしていた心地も消えてしまい、名残惜しさがほろほろ積もる。

けれどフロウが手を引くので、アマリリスは行儀よく立ち上がった。鼻をすんとすすり、涙の跡を左手の甲で擦って。

「大丈夫、そう」

身体の痛みは失せたままだ。

血

どころか、一晩中歩いて走った疲れすら吹き飛んでいる。確かめるまでもなく、逃げている間にできた小さな傷も全て癒えているだろう。

あの深い青は魔力光だった。夜には、周囲を照らすことのない独特の質感が際立つ。風景画に色を上塗りしたような、本物の光と全く異なるもの。

《

思えばかつても彼の周りでは不可解なことが多かった。学園で魔術を学んでいる今なら、それらにも理屈を付けられる。

「あなた、魔術師なのね。……そうかも、と思ってたけれど」

「違う」

しかしフロウはあっさり否定して、アマリリスに淡い視線を合わせた。

その目が――肌が、黒い髪が、突然全て

姿形と白い服は元のまま。異様な状況であるのに、整った造形は清廉な月を弾き、名工が手掛けた王城の貴婦人像より美しい。

息をするのも忘れたアマリリスの前で、フロウはとぷんと崩れ落ち、服も宙に溶けて、足元で一抱えほどの塊になってしまった。

――それは水でできた、つやめく球体だった。

「オレは水精だ。……スライムだとか言ってくれるなよ」

「い、言わないわよぅ。魔物がこんな綺麗なわけないもの」

「ありがたい」

口がないのに言葉を話すと、表面が微細に波立つ。地面に沿って少したわんだ形が柔らかそうだ。

慕っている人が、人でない姿に変じてしまって、正直なところ理解も感情もついていけなかった。夜の

ただ雑味を極限まで除いた声は、この透明な水から発せられる方がしっくりくるな、と呆けながら思った。とても人の喉や唇で作り出せる音色ではない。

顔――はないが、とにかく高さを合わせるためにアマリリスはしゃがみこんだ。

「あの……触ってみてもいい?」

「好きに」

そっと手の先で触れる。予想に反して濡れることはなかった。水は見えない膜に包まれている感じで、指を曲げても中に浸からず、ふにゅりと弱い弾力が返る。

体温はなくほんのり冷たいが、接したところが融け合う不思議な感覚は人の姿の時と同じだ。

(本当に、この水はフロウなのねぇ)

とても驚いたけれど、恐怖や嫌悪は浮かんでこない。そんな自分に、また驚く。

「もういいか?」

頷けば、透明な身体はするする伸び上がる。霧のように現れた白い布を纏って、あっという間に人の形と色に戻っていった。

「実体のある精霊なんて聞いたこともなかったわぁ。さっきの姿が正体で、人に変身しているの?」

「どちらが

「え。……そう、なのね」

何気なく訊いたつもりが、アマリリスは返答に詰まってしまった。彼の態度は平然としたもので、卑下したつもりはないのかもしれない。しかし自嘲的な単語は――本人が言うのであっても、彼が軽んじられるのは、胸が痛む。

十年前、ぼろ雑巾みたいになっていた少女をフロウは助けてくれた。精霊は本来自然に沿って生きるもので、契約もせず人の事情に関わることなんてほとんどないのに。

『半端者』なんて言うけれど、アマリリスにしてみたら彼は『特別』だ。

「あっ……」

「どうした?」

『契約すべき精霊が定まっている者が、稀に居るといいます。定めとはすなわち過去の縁、あるいは未来の運命。貴方もそうなのかもしれません』

春期の最終日の実習で、ミシェル先生が言っていたこと。

あれが本当なら。幼少の頃に出会い、別れ、そして奇跡のように再会を果たしたフロウが定めの片割れなのではないか。慕う相手が、ずっと探し求めたパートナーになってくれたなら、どれだけ嬉しいだろう。

そう思ったらもう、身を乗り出して口にしていた。

「わ……私と、アマリリス・ストランジと契約してもらえませんか!? 助けてもらった上におこがましいのだけれど……!」

魔術師として精霊を得たいという打算も無かったとはいえない。しかしアマリリスの願望の大半は、もっと純粋で、もっと浅ましいもの。

契約すればこの人と共にいられる。まして定められた相手なんて、物語のよう。

だから。

「すまない」

彼からの拒絶は、今までの失敗とは比べ物にならない重さで、心臓を圧し潰した。

涙は流れなかった。

再会にはあれだけ泣いたのに、今は絶望の冷たさが目の奥を凍らせている。

「契約を望んでくれるのは嬉しい。だがオレは半端だし……あまり良いものでもない」

「そ、れは、どういう」

「……? 良いものなら、

洞の門。あれを前にして、アマリリスも考えはしたはずだ。何かを封じている可能性を。

しかしそれが彼本人のことだと、どうして思うだろう。恩人がそんな扱いを受けていたなんて。

フロウからは悪意など微塵も感じない。それにもし彼の本性が邪悪で、アマリリスを利用して結界を破らせたとでもいうなら、用済みになった相手をわざわざ助けるはずがない。

「あなたを封じた人のことなんて知らない。私にとってあなたは良いものよ!」

「だとしても。ちゃんとした精霊と契約した方がいい」

淡々と、事実を述べるように、フロウはアマリリスを諭す。

身体が強張った。契約に成功したことがないなんて言ったら、他の精霊に相手にされずに、見境なく頼んだと思われてしまう。

でも――黙っているのも、騙すようで耐えられなかった。

「……誰も、応じてくれないの。何故だか《

あまり動かない表情のなかで、フロウの目が疑問の色を浮かべている。

頭の中が真っ白になった。不出来な自分が後ろめたいから、問い詰められるように感じてしまう。

口だけが回って、言い訳のように捲し立てる。

「そのぅ、懐いてくれる精霊さんはいるの。でも契約はしてくれない。……先生は違うと言うけれど、私に何か欠けていて、契約に値しないのかも」

「リィリが契約に値しないとは思わない」

フロウは澄んだ声できっぱりと言い切った。それは真摯でいて、残酷に深く突き刺さる針だった。心がつきつき痛んでアマリリスは唇を噛む。

口で否定したって、彼は契約を結んでくれない。

(どうして。『半端者』だから?『良いものではない』から? 関係ないわ!)

しかし、それを口にするには、あまりに彼のことを知らないのだ。何を言えば届くかなんて、分からない。

理解し合う間もなく、衝動に任せて契約を迫ったから。アマリリスの恋は安堵であり、貪欲だ。まさに積年の想いを一方的に乞うただけだった。

『精霊の山』でそうしたように、出会ったばかりの精霊に《

しかしフロウは人のように会話し、人より親切でさえある。ならば人が恋愛や友情の距離を測るように、丁寧に、誠実であるべきだったのだ。

せめて、今からでも。

――もはや恋としては取り返しがつかなくても。

「……なら。私、今年の夏はあの屋敷にいるの。その間だけでも駄目かしら」

「どうして、そこまでオレを」

「あなたを知りたいから。……夏が終わったら、もう二度と食い下がらないわぁ。それに、あなたにしたいことがあれば、協力するつもりよ」

「……リィリ」

もし彼がアマリリス自身のことを厭っていないのなら、どうか少しだけ、一緒にいさせてほしい。

次の季節を望む気はなかった。フロウは他の精霊と同じく契約を断っている。きっと定めの相手ではないのだ、本当の片割れは別にいるのだ、悲しいけれど。

だから、魔術のためではなく。あるいは、押し付けがましい恋のためでもなく。いっとき傍にいる理由としての契約を。

そして叶うなら、パートナーになんてなれなくていいから、彼が信頼するうちの一人になりたい。

「……分かった。応じよう、ひと夏の間」

「っ! ありがとう……!」

アマリリスの精霊は何処とも知れぬ彼方にいるのだろう。いつか契約すべき相手と出会う。

そのために他の精霊との契約ができないのだとしたら――無理矢理にもぎ取った期間限定の契約は、真実の定めを歪めてしまうのかもしれない。

だとしても。彼の心に少しでも触れたいという気持ちには、代えようがなかった。

◆

尽きかけた魔力をかき集めて詠唱する。暑さも、戻ってきていた虫の声も、フロウに見られている緊張も、全てが集中の深みに沈んでいく。

何百回、もしかしたらもっと、繰り返しては散ってきた言葉が一つに実を結ぶ。杖先に浮き出た陣は白く、張り詰めた輝きを放っていた。

「これに、触れて。契約はどちらかの意思ひとつで破棄できる……あなたを不本意に縛ることはないわぁ」

向かい合ったフロウは頷き、左手でそっと陣に触れた。

布を色水に浸けたようだった。陣の白い光が、二人を繋ぐ青色に染まっていく。それは糸にほどけて、彼の左手と、杖づたいにアマリリスの右手に絡み、手首に契約を刻む。

光がふわんと弾けて消えると、流曲線の青い紋が、揃いの腕輪のように残っていた。

――世界が二重になった。

そうとしか言えなかった。

足の下、頭の上、あらゆる方向に魔力が

「すごい……」

魔術師ならだれでも持つ、魔力知覚と呼ばれる特殊な感覚。

けれど今までかろうじて捉えていた力の気配だけではない。重さや肌触りまでありそうな実体感をもって、空間を

アマリリスは細く息を吐いて、世界に見惚れた。天には風が刻々と姿を変える断面を描き、踊っている。樹々には中といわず表面といわず四属性の線が絡み、精緻な織物のように彩る。

自分の身体からうっすら立ちのぼるのは、淡い無属性の魔力。目の前のフロウに満ちるのは穏やかで静謐な水の力。その様はなるほど人間離れしている。感性を震わす、滴るほどの濃密さ。

そんなフロウもまた、整った唇をわずかに開いてぽかんとしている。

「人の世界はこんなに豊かなんだな……。樹の匂いが濃い、それに、空気が暑い」

契約の恩恵の一つ、『感覚の相互補完』。

魔力の具現である精霊は、人間の魔術師の比でなく、鋭敏に魔力を感じ取ることができる。その代わり五感が極端に鈍く、低位精霊では光も音も分からないという。フロウは力が強いのか、面と向かって話しても違和感がないくらいには元々見えて聞こえていたようだけど。

契約により結ばれた人と精霊は、互いの感覚の弱い部分が、相手と同じところまで引き上げられる。生物の五感の世界と、精霊の生きる魔力の世界。《

「お前の顔もはっきり見える」

「ひゃう!?」

フロウは背を屈めてアマリリスをぐっと覗き込んでくる。間近で見ると奥二重で、同じ垂れ目でも、自分のぼんやりした目つきと違って印象が強い。

吐息のかかる距離に、身体がびしりと硬直した。

「虹彩が……こんな綺麗な色だったのか」

アマリリスにとって、貧弱な属性適性を示す暗い青灰はコンプレックスの象徴だ。それを察しているから、魔術と無縁のノアでさえ、瞳の色を褒めそやしたりはしない。

「わ、私の目なんて、この暗さじゃほとんど黒よぅ。あなたのほうが鮮やかで、綺麗だわ」

「そんなことはない。深い水底に時折届く光の、稀有な青だ」

誰に言及されたとして惨めな気持ちにしかならない。

そのはずだったのに、今は素直に受け入れられた。仮に人ならば天性の才を表すだろう美しい薄青に、劣等感すら覚えず。

彼があまりにも、思ったままのように言うからかもしれない。

「……ありがとう」

フロウはほんのり目を細めた。どことなく満足そうに。微笑んだようにも、見えた。

それきり互いに黙ったまま。二人は少しの間、二重の世界に浸っていた。

◆

◆

◆

【魔力光】

魔力光は魔術を発動した際に現れる現象です。便宜的に『光』と呼ばれ、誰の目にも光のように映りますが、物を照らしません。

灯りにはちゃんとそれ用の魔術を使いましょう。

火:赤 水:青 地:黄 風:緑

複属性の魔術では複数色の魔力光が絡み合って見えます。